— До свидания на небе.

— Прости! — отвечала Вильгельмина. Через несколько минут ее уже не стало.

В этот печальный год граф Максимилиан достиг цели своего самолюбия: он сделался тайным советником.

VIII

Джонатан, исполняя последнюю волю Вильгельмины, отвез свою дочь в Вену. Благодаря письму Альбины Роземонда была принята в монастырь с таким же радушием, как будто она была дочь самой графини фон Эппштейн.

В доме егермейстера поселилось какое-то уныние. Все его обитатели были молчаливы и мрачны. Гаспар не оставлял своего дома и садика: в ясную погоду он любил сидеть на скамье у ворот, а в ненастье придвигал свое кресло к очагу и предавался воспоминаниям либо думал о скорой разлуке с миром.

Джонатан с раннего утра отправлялся на охоту и чаще всего возвращался вечером с пустыми руками; целый день он бродил в самых мрачных местах или задумчиво лежал в тени какого-нибудь дерева. Что касается Эверарда, печаль не могла оледенить его молодого сердца, но в своем уединенном жилище, вдали от людей он развивался как дикий цветок. Он не видел людей, кроме Гаспара и Джонатана; весь мир для него заключался в древнем замке и в окрестном лесу. Но ему был знаком другой мир, мир невидимый для других; он везде видел свою мать, всегда думал лишь о ней. Свидетелем и поверенным его дум и мечтаний был темный лес, который вполне соответствовал его мечтательному характеру. Здесь были глубокие овраги, куда не проникал дневной свет; здесь журчащие ручейки перекликались с хорами птиц; местами на угрюмых гранитных скалах возвышались полуразрушенные башни. Естественно, что привидения должны были полюбить эти развалины былого.

Эверард хорошо знал эту зеленеющую вселенную. Он взбирался на высокие деревья и спускался в глубокие бездны; он любил лес, как друга, и лес как будто отвечал на эту любовь, как будто баловал его своими ласками. Эверард любил все, что окружало его; никогда он не ломал ветвей, боялся раздавить ногою какой-нибудь цветок, с грустью слушал жалобные крики совы и жалел даже пауков и змей. Зато и все обитатели леса как будто видели в Эверарде такое же невинное и доброе существо, как и они сами, и без всякого страха увивались вокруг него, когда он отдыхал под каким-нибудь деревом. В этом лесу Эверард виделся со своею матерью. Ему стоило только закрыть глаза — и святое видение представлялось его воображению. Но иногда он видел свою неземную покровительницу и с открытыми глазами. Она поддерживала его, когда он бродил по окраинам стремнин либо взбирался по сыпучему каменнику; иногда она говорила с ним и давала ему свои советы. Ее голос был голос самого леса: то нежный и приятный, то важный и строгий, а иногда грозный и страшный. Например, на заре какого-нибудь майского дня, когда свежий ветерок ласкал чело Эверарда, наш пустынник, отдыхая на зеленеющей лужайке, воображал, что он в объятиях матери, посылал ей тысячу поцелуев и как будто слышал ее ласковые речи: «Я люблю тебя, мое милое дитя; улыбнись мне, взгляни на меня, я люблю тебя!» Живое пламя любви наполняло тогда всю душу Эверарда, и он не чувствовал своего одиночества и сиротства.

Альбина была вместе с тем и наставницею своего сына. Были минуты, когда она внушала ему высокие уроки нравственности. Например, в торжественные часы вечера, когда темные тени стлались по земле, с последним шелестом листьев, с последним щебетанием птичек, с последними лучами солнца он слышал мудрые советы матери. Какие-нибудь развалины, какое-нибудь сломанное ветром дерево были красноречивым убеждением Альбины; иногда, остановившись на вершине горы, он слышал под своими ногами продолжительный шум, как будто отдаленное эхо вечности. Это Майн тихо и величественно катил свои волны, посеребренные первыми лучами луны. Так вся природа представляла некоторым образом посредника и толмача между юным мечтателем и его покойною матерью, даже скучный дождь и угрюмый туман, которые заставляли его предаваться размышлению, даже буря, которая, словно грозный упрек, производила в его сердце спасительный трепет, покуда не пробивался сквозь облака ясный луч солнца, словно приветный поцелуй.

Так воспитывался Эверард. Прихотливый ветер и тень покойной матери были его наставниками; более он не слышал никого. Едва ли он знал, что у него есть отец. Правда, в домике Гаспара иногда говорили о графе Максимилиане, но это имя не пробуждало никакого отклика в сердце Эверарда. В замке была отведена ему отдельная комната, но он редко заглядывал туда и большею частью оставался под кровлею Джонатана; здесь он был возле своего любимого леса; кроме того, в летнюю пору домик егермейстера, убранный цветами, походил на лес.

В чаще леса, близ одного ручья, Эверард нашел пещеру в утесистой скале. Это убежище, закрытое кустарником и фиговыми деревьями, очаровало его. На противоположном берегу ручья отвесною стеною поднималась гора, поросшая гигантскими елями; мрачная зелень этих деревьев и ропот волн придавали сцене какое-то грустное величие. Здесь Эверард проводил большую часть ночи и половину дня; здесь он предавался воспоминаниям о своей матери и Вильгельмине и, надо добавить, мечтал о Роземонде. Да, он желал возвращения Роземонды; подруга его детства непрестанно носилась перед его глазами в своем черном берете, из-под которого выбегали белокурые кудри, с улыбкою на розовом личике. Роземонда была единственной связью, которая соединяла его со здешним миром.

Во всем прочем, несмотря на свои четырнадцать лет, Эверард походил на сорокалетнего Джонатана и на Гаспара, которому было за восемьдесят. Важный и молчаливый, как старик, он садился возле них у очага и не говорил ни слова, равно как не спрашивали и его, где он был и что делал. Но когда приходило письмо от Роземонды, в доме егермейстера как будто наступал праздник. Эверард прыгал от радости, Джонатан плакал от умиления и даже Гаспар выходил из своего безмолвного созерцания. Потом начиналось чтение письма, что предоставлялось Эверарду. Роземонда писала о своих подругах и о своих успехах. Ее учили истории, французскому и английскому языкам, рисованию и музыке. Письмо читали, перечитывали, объясняли и потом снова перечитывали. В эти вечера дольше обыкновенного горела лампа в комнате егермейстера. На другой день все еще думали о Роземонде, но никто не говорил ни слова.

В таком уединении, в такой совершенной независимости, между привидениями, среди вековых сосен протекла мечтательная юность Эверарда. Он не читал никаких книг, кроме книги природы, которая всегда была открыта перед его глазами; он не говорил ни с кем, кроме Гаспара и Джонатана, и то очень редко. Когда какой-нибудь дровосек или крестьянин встречался ему в лесу, он убегал от него, как испуганная лань. Его жизнь проходила тихо и почти без всяких перемен со времени разлуки с Роземондою до 1808 года.

IX

В это время старик Гаспар почувствовал какую-то слабость, которая увеличивалась со дня на день. В одно утро он был уже не в силах встать с постели, чтобы, по обыкновению, выйти к воротам или сидеть у Камина. Он позвал к себе Джонатана.

— Друг мой, — сказал он, — я чувствую приближение моей смерти.

— Это минутная слабость, батюшка, — отвечал егермейстер с невольною тревогой сердца.

— Нет, Джонатан, — возразил старик спокойно, — не долго остается мне жить на этом свете, но я не жалею, напротив, я радуюсь этому. Но прежде чем расстанусь с жизнью, я желал бы сделать два дела. Мне хотелось бы знать, что стало с моею Ноэми: жива ли она, или я встречу ее там. Это желание не исполнится, но другое желание… ты можешь удовлетворить его.

— Говорите, батюшка.

— Джонатан, ужели я не увижу в последний раз нашей Роземонды?

— Завтра, батюшка, я поеду за ней в Вену.

— Благодарю, Джонатан; Бог благословит тебя за это и, надеюсь, позволит мне дождаться твоего возвращения.

На другой день егермейстер в самом деле был в дороге. Далеко провожал его Эверард, который желал бы ехать вместе с ним в Вену, но должен был возвратиться домой, потому что некого было оставить с больным стариком. Было давно за полдень, когда Эверард обнял путешественника и, пожелав ему счастливого пути, медленными шагами пошел домой. Настала уже ночь, когда он вошел в лес, но это была июньская ночь, тихая и ясная. Эверард остановился на одной горе, откуда виднелась очаровательная панорама окрестных холмов и долин, облитых бледным мерцанием луны. Он сел на траву и задумался; он чувствовал потребность оглянуться на прошедшее и подумать о будущем; ему казалось, что наступал новый период его жизни.

Часы этого раздумья пролетели быстро; занялась заря и своим светом увенчала вершину горы, на которой находился Эверард. Мечтатель совершил утреннюю молитву и поспешил домой. Его дорога шла мимо любимого грота; он хотел посетить свое убежище, но вдруг с криком изумления и негодования отступил назад на несколько шагов. На берегу ручья, близ грота, сидел какой-то незнакомец, опустив голову на свою руку. Это был мужчина лет тридцати пяти, с прекрасным и выразительным лицом, в зеленом, застегнутом сверху донизу рединготе, на котором виднелась красная ленточка. В его приемах было что-то воинственное. Вдруг Эверард заметил, что незнакомец плакал, и тотчас почувствовал к нему живую симпатию. После минутного молчания он произнес самым нежным голосом:

— Блаженны плачущие!

— Кто это говорит? — сказал незнакомец, обернувшись к Эверарду. — Какой-то мальчик! Друг мой, ты здешний? — прибавил он.

— Да, милостивый государь.

— Значит, ты можешь сказать мне… но у меня нет сил говорить; позволь мне несколько собраться с мыслями.

— Плачьте, выплачьте все слезы, — сказал Эверард, тронутый горестью незнакомца, — слезы облегчают душу. Знаете ли вы легенду о водах этой горы? — прибавил он, как будто разговаривая сам с собою. — Какой-то нечестивый рыцарь рассказал одному святому пустыннику историю своей жизни, но не по чувству раскаяния, а в насмешку. «Что мне теперь делать, отец, — прибавил он, — чтобы загладить свои преступления?» «Стоит только наполнить водой эту бутылку», — отвечал пустынник. «Что так мало? Ужели ты избавишь меня от грехов за такую безделицу?» «Да, но дай мне слово благородного человека, что исполнишь это», — сказал пустынник. «Даю, кажется, не так далеко бьет источник». С этими словами рыцарь пошел к источнику, но только он приблизился, как источник пересох. Он пошел к ручью — пересох и ручей; пошел к потоку — поток иссяк; пошел к реке, но вода не полилась в бутылку; пошел к морю, но морские волны даже не омочили краев бутылки. После этих безуспешных странствований рыцарь возвратился к пустыннику. «Старик, — сказал он, — ты посмеялся надо мною, но это не пройдет тебе даром». Рыцарь ударил пустынника по щеке. «Боже мой, будь милосерд к нему!» — произнес пустынник. «Проси лучше за себя», — вскричал рыцарь и толкнул пустынника с такою силою, что тот повалился на землю. «Боже, — произнес старец, — прости его грехи!» «Замолчишь ли ты наконец?» — закричал взбешенный рыцарь и поразил отшельника своею шпагою. «Боже! — сказал отшельник, — прости его, как я прощаю». Эти евангелические слова потрясли ожесточенное сердце рыцаря; он затрепетал и упал на колени пред благочестивым старцем, и вот слеза за слезой покатились в пустую бутылку; она была уже полна, а рыцарь все еще плакал, и эти слезы не только спасли его, но, слившись с горными источниками, сообщили им целительную силу.

— Итак, выплачьте все ваши слезы, — прибавил Эверард, — слезы облегчают душу, слезы утешают в горести.

Незнакомец с улыбкою смотрел на маленького пастушка, который говорил таким мистическим языком. Эверард в самом деле был одет как горный крестьянин, но под этим грубым платьем с первого раза можно было отличить в нем природные достоинства. Поэтому путешественник начал говорить с ним с некоторым уважением.

— Кто вы, мой друг? — спросил незнакомец.

— Сын графини Альбины фон Эппштейн, — отвечал Эверард.

— Сын Альбины! Где теперь она?

— Умерла для всех, кроме своего сына.

— Что вы хотите сказать?

— Умершие всегда живут для тех, кто любит их.

— Так Альбина живет и для меня, — произнес незнакомец с выражением горести, — один Бог знает, как я любил ее. Когда вы лишились своей матери?

— В тот день, как родился.

— По крайней мере, от нее осталось что-то на земле; позвольте, мой друг, посвятить вам мою привязанность, которую я питал к ней.

— Вы знали, вы любили мою мать, и я люблю вас, — сказал Эверард.

Новые друзья подали друг другу руки.

— В самом деле, вы так похожи на Альбину, — снова начал незнакомец. — Как ваше имя?

— Эверард.

— Эверард, повторяю вам, что ваша мать ожила в вас.

— И она живет еще для меня. Она умерла только для других, но я слышу ее, я вижу ее; одна она моя покровительница.

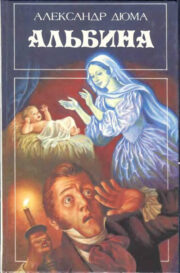

"Альбина" отзывы

Отзывы читателей о книге "Альбина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Альбина" друзьям в соцсетях.