Леа пригладила его чёрные волосы, поправила тонкий синеватый пробор, разделявший их, потёрла виски надушенным пальцем и, не удержавшись, быстро поцеловала его в губы, которые оказались так близко от неё. Ангел открыл глаза, потянулся к ней, раскрыл объятия… Но Леа отстранила его.

– Нет! Без четверти час! Скройся с моих глаз, и чтоб я тебя больше не видела!

– Никогда?

– Никогда! – засмеялась она с порывистой нежностью.

Оставшись одна, она гордо улыбнулась и тяжело вздохнула, подавляя в себе желание, потом прислушалась: шаги Ангела раздавались уже во дворе её особняка. Она проследила взглядом, как он открыл и закрыл калитку и пошёл по улице своей лёгкой походкой, вызвав бурный восторг у трёх модисточек, попавшихся ему навстречу:

– Мамочки мои, да он просто игрушечный. Так и хочется ущипнуть его!

Ангел, оставшийся совершенно равнодушным, даже не обернулся.

– Ванну, Роза! Маникюром можно пренебречь, и так уж слишком поздно. Голубой костюм, новый, голубую шляпу: ту, что на белой подкладке: и туфли с язычком… нет, постой…

Леа, скрестив ноги, потрогала свою голую лодыжку и покачала головой:

– Нет, ботинки на шнуровке, голубые, замшевые. Что-то у меня сегодня чуть-чуть распухли ноги. Наверное, от жары.

Её служанка, пожилая женщина в кружевной наколке, посмотрела на неё понимающим взглядом:

– Конечно… конечно, от жары, – повторила она покорно, пожимая плечами, словно хотела сказать: «Мы-то с вами знаем: рано или поздно всё изнашивается…»

После ухода Ангела Леа сразу оживилась, движения её стали лёгкими и уверенными. Меньше чем за час она успела принять ванну, натереться сандаловой водой, причесаться, обуться. И пока грелись щипцы для завивки, она ещё пролистала расходную книгу и, призвав камердинера Эмиля, указала ему на помутневшее зеркало. Она окинула комнату уверенным цепким взглядом и позавтракала в весёлом одиночестве, улыбаясь белому воврейскому вину и июньской клубнике, поданной прямо с зелёными хвостиками на блюде Рюбель, тоже зелёном, как мокрая лягушка. Видимо, эту столовую в своё время обставил настоящий гастроном: он неспроста выбрал для прямоугольной комнаты большие зеркала в стиле Людовика XVI и английскую мебель той же эпохи из тёмного, почти чёрного дерева, украшенного изящными виньетками: открытые буфеты, сервировочный столик на высокой ножке, небольшие ладные стулья. Солнечные блики и зелень деревьев с улицы Бюжо отражались в зеркалах и массивной серебряной посуде, а Леа, сидя за завтраком, то вдруг вглядывалась в какую-нибудь вилку, на чеканке которой скопилась красная пыльца, то, прищурив один глаз, испытующе рассматривала мебель, оценивая её блеск.

Дворецкий, стоявший позади, с тревогой наблюдал за ней.

– Марсель, – наконец сказала Леа, – воск, которым натирают мебель, уже неделю как стал липким.

– Сударыня в этом уверены-с?

– Разумеется. Прибавьте в него скипидарного масла, растопив его предварительно на водяной бане, это совсем нетрудно. Кстати, вы слишком рано подняли вино из погреба, оно согрелось. Да, как только уберёте со стола, задёрните занавески, у нас и так слишком жарко.

– Будет исполнено, сударыня. Позвольте узнать: господин Ан… господин Пелу обедает сегодня у нас?

– Вполне возможно. Обойдёмся сегодня без взбитых сливок, пусть нам приготовят только клубничное мороженое. Кофе подадите в будуар.

Она встала из-за стола – высокая, прямая; облегающая юбка не скрывала очертаний её ног – и успела прочесть в сдержанном взгляде дворецкого: «Вы прекрасны, сударыня!» – что не вызвало у неё раздражения.

«Прекрасна… – повторяла про себя Леа, поднимаясь в будуар. – Да, была когда-то. А теперь приходится идти на разные уловки: застилать постель лишь белоснежным постельным бельём, а на себя надевать бледно-розовую ночную сорочку. Прекрасна… Куда уж там… да и зачем мне это теперь…»

И тем не менее, выпив кофе и прочитав газеты в своём будуаре, обтянутом цветным шёлком, она не позволила себе расслабиться. И села в машину в полной боевой готовности.

– К госпоже Пелу, – сказала она шофёру.

Сухие аллеи Булонского леса, шелестящие молодой июньской зеленью, городская застава, Нёйи, бульвар Инкерман… «И сколько же раз я ездила этой дорогой?» – вдруг подумала Леа. Она начала было подсчитывать, но ей это быстро надоело. Выйдя из машины, она пошла по устланной гравием аллее, прислушиваясь к звукам, доносящимся из дома.

«Они на веранде», – подумала она.

Леа ещё раз попудрилась и опустила голубую вуалетку – тонкую, словно туман. Повстречавшийся слуга пригласил её пройти через дом.

– Нет, я лучше пройдусь по саду, – ответила она.

Просторный белый дом госпожи Пелу с окружавшим его огромным садом, почти парком, казался своеобразным островком в большом окраинном районе Парижа. Раньше, когда Нёйи ещё не входил в черту города, тут было поместье. О деревенском прошлом поныне напоминали и конюшни, ставшие теперь гаражами, и службы с псарней и прачечной, и гигантские размеры бильярдной, коридора и столовой.

– Да, госпоже Пелу всё это влетело в копеечку, – твердили старухи-прихлебательницы, являвшиеся что ни день, в расчёте на обед и рюмку коньяка, составить хозяйке компанию за карточным столом. И добавляли: – Но госпожа Пелу знает, куда вкладывать деньги.

Леа шла в тени акаций, между пылающих клумб рододендронов и розовых кустов; из дома до неё долетал звук голосов, в котором то и дело слышались то гнусавые раскаты госпожи Пелу, то резкий смех Ангела.

«Какой же у него неприятный смех», – подумала Леа. Она остановилась на мгновение, вслушиваясь в незнакомый женский голос, слабенький, вкрадчивый, который сразу заглушили знакомые раскаты.

«Ага, это малышка», – сказала себе Леа.

Она пошла быстрее и вскоре очутилась на пороге застеклённой веранды, откуда к ней бросилась госпожа Пелу с криком:

– А вот и наша милая подружка!

Госпожа Пелу, точнее мадемуазель Пелу, теперь превратившаяся в круглый бочонок на коротеньких ножках, с десяти до шестнадцати лет была балериной. Леа иногда пыталась найти в госпоже Пелу то, что могло бы напомнить ей прежнего маленького Амура, светловолосого и пухленького, чуть позднее – нимфу с ямочками на щёчках, но находила лишь безжалостные огромные глаза, изящный упрямый носик и, пожалуй, ещё кокетливую привычку ставить ноги в «пятую» позицию, как это делают танцовщицы из кордебалета.

Ангел, поднявшись из кресла-качалки, поцеловал руку Леа с непринуждённой грацией и тут же перечеркнул эту любезность:

– Чёрт возьми! Ты опять в вуалетке, как я их ненавижу!

– Да оставь ты Леа в покое! – вмешалась госпожа Пелу. – Это неприлично – спрашивать у женщины, почему она надела вуалетку! Но мы с тобой не станем обращать на него внимания, – ласково сказала она Леа.

Две женские фигуры поднялись на фоне светлых соломенных штор. Одна из женщин, одетая во всё лиловое, довольно холодно протянула Леа руку, пока та изучающим взглядом осматривала её с головы до ног.

– Господи, до чего же вы красивы, Мари-Лор, вы само совершенство.

Мари-Лор снизошла до улыбки. Эта моложавая рыжеволосая женщина с карими глазами была удивительно хороша собой. Кокетливым жестом она указала на девушку, стоящую рядом.

– Это моя дочь Эдме. Не узнали? – сказала она. Леа протянула девушке руку, та пожала её, но не сразу.

– Правда, Эдме, вас не узнать, дитя моё, впрочем, в вашем возрасте так быстро меняются, а я была так поражена красотой Мари-Лор… Так вы теперь на свободе?

– На свободе, на свободе, – вскричала госпожа Пелу. – Невозможно же вечно держать под замком это девятнадцатилетнее очарование, это чудо.

– Восемнадцатилетнее, – мягко поправила Мари-Лор.

– Конечно, конечно, восемнадцатилетнее. Ты помнишь, Леа, Эдме пошла к своему первому причастию как раз в тот год, когда Ангел удрал из коллежа. Да, проказник, ты удрал, и мы обе сходили с ума.

– Я всё прекрасно помню, – отвечала Леа, и они с Мари-Лор одновременно слегка кивнули головой, словно обозначив туше в фехтовальном поединке.

– Эдме надо выдать замуж, Эдме надо выдать замуж! – продолжала госпожа Пелу, которая каждое своё изречение неизменно повторяла по крайней мере дважды. – Мы все придём на свадьбу! Мы все придём на свадьбу!

Она замахала своими короткими ручками, а молодая девушка взглянула на неё с невольным страхом.

«Да, это истинная дочь Мари-Лор, – внимательно разглядывая девушку, подумала Леа. – Она таит в себе всё то, что бросается в глаза в её матери. Пышные пепельные, словно припудренные, волосы, тревожные прячущиеся глаза, молчаливый неулыбчивый рот… Как раз такой и должна была быть дочь Мари-Лор, впрочем, не думаю, чтобы мать питала к ней особо нежные чувства…»

– А ведь наши дети уже успели подружиться, гуляя по саду, – защебетала госпожа Пелу с материнской улыбкой.

Она показала на Ангела; он неподвижно стоял у стеклянной стены с сигаретой в зубах, чуть откинув голову назад, чтобы дым не попал в глаза, слегка прищурившись и скрестив ноги, и при этом казался невесомым, словно парящим в воздухе.

Леа прекрасно поняла растерянное, побеждённое выражение глаз Эдме. Она не смогла удержаться и коснулась её руки. Эдме вздрогнула всем телом, отдёрнула руку и спросила испуганно, едва слышно:

– Что случилось?

– Ничего, – ответила Леа. – Просто у меня упала перчатка.

– Нам пора, Эдме! – небрежно бросила Мари-Лор. Эдме, ни слова не говоря, покорно направилась к госпоже Пелу, которая сразу закудахтала:

– Уже? Нет, нет! Мы должны увидеться снова! Мы должны увидеться снова!

– Уже поздно, – сказала Мари-Лор. – И потом, вы же ждёте гостей. Эдме совершенно не привыкла к обществу.

– Понятно, понятно, – слащавым голосом подхватила госпожа Пелу. – Она ведь жила такой одинокой, такой замкнутой жизнью.

Мари-Лор улыбнулась, и Леа взглядом сказала ей: «По вашей милости».

– Но мы скоро навестим вас опять…

– Мы ждём вас в четверг! В четверг! Леа, может, ты тоже придёшь к нам в четверг?

– Приду, – отвечала Леа.

Ангел остановился рядом с Эдме, которая была уже в дверях, но до беседы снисходить не собирался. Однако, услышав ответ Леа, он обернулся.

– Прекрасно. Мы устроим небольшую прогулку, – предложил он.

– Правильно, правильно! Когда ещё гулять, как не в вашем возрасте, – умильно ворковала госпожа Пелу. – Эдме с Ангелом пойдут впереди, Ангел будет показывать дорогу, а уж мы с вами пристроимся сзади. Дорогу молодым! Дорогу молодым! Ангел, милый, вызови, пожалуйста, автомобиль для Мари-Лор!

И хотя на своих маленьких кругленьких ножках она с трудом ковыляла по гравию, она всё же проводила своих гостей до поворота, а потом перепоручила их Ангелу. Когда она вернулась на веранду, Леа уже сняла шляпу и закурила.

– До чего же они оба хороши, – запыхавшись, проговорила госпожа Пелу. – Не правда ли. Леа?

– Прелестны, – выдохнула Леа вместе с дымом. – Но эта Мари-Лор… просто слов нет…

Вернулся Ангел.

– А что Мари-Лор натворила? – спросил он.

– Как хороша!

– Да… Да… – подтвердила госпожа Пелу, – это правда, правда… когда-то она была очень красива.

Ангел и Леа переглянулись и засмеялись.

– Была! – повторила Леа. – Да она выглядит совсем юной. У неё нет ни одной морщинки. Подумать только, она может носить бледно-сиреневый цвет, который я так ненавижу, этот отвратительный цвет меня просто убивает.

Огромные безжалостные глаза и тонкий нос отвернулись от рюмки с водкой.

– Это она-то юная? – взвизгнула госпожа Пелу. – Простите! Простите! Мари-Лор родила Эдме в 1895 году, нет, в 94-м. Как раз тогда она смылась с каким-то учителем пения, бросив Халил-Бея, того самого, что подарил ей потрясающий розовый брильянт… Нет! Нет!.. Погоди-ка!.. Это случилось годом раньше!..

Трубные звуки, издаваемые госпожой Пелу, были на редкость громкими и фальшивыми. Леа прикрыла ухо рукой.

– Как был бы приятен сегодняшний полдень, если бы его не портил голосок моей матушки, – изрёк Ангел.

Мать, привыкшая к подобным выходкам, взглянула на него без гнева, потом с достоинством опустилась в слишком высокое для неё кресло, и её коротенькие ножки повисли в воздухе. Зажав в руке рюмку коньяка, она согревала её. Леа, покачиваясь в кресле-качалке, время от времени поглядывала на Ангела. Он же небрежно развалился в кресле, расстегнув жилет и зажав в зубах полупотухшую сигарету; выбившаяся прядь волос упала ему прямо на глаза – Леа про себя только подивилась, до чего красив этот негодник…

Они сидели вместе все трое, спокойные и, пожалуй, даже счастливые, им не надо было делать никаких усилий, чтобы понравиться или просто поддержать беседу. Они так привыкли к обществу друг друга, что молчание между ними казалось вполне естественным. Ангел мог позволить себе расслабиться, а Леа – впасть в задумчивость. Стало очень жарко, и госпожа Пелу подняла свою узкую юбку до самых колен, обнажив маленькие мускулистые икры, а Ангел со злобой сорвал с себя галстук, за что Леа осудила его, с досадой щёлкнув языком.

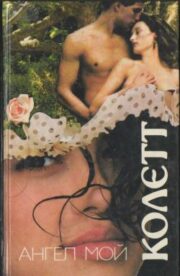

"Ангел мой" отзывы

Отзывы читателей о книге "Ангел мой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ангел мой" друзьям в соцсетях.