— Грустит.

— Ах, одним словом все сказано… Грустит, как и я. Грусть, которая затмевает солнце и луну. Грустит… Она плачет?

— Да, ваше высочество.

— И я тоже. И я тоже… — Он снова потянулся к кувшину, но из него ничего не вытекло.

— Вина, вина. Принесите еще вина!

Рабыня принесла новый кувшин, выпуклые бока его запотели. Я налил вино в чашу, потому что сам принц был не в состоянии сделать это.

— Тебе повезло, Иса. Ты в тысячу раз счастливее меня. Знаешь почему? Ты каждый день смотришь на нее. Видишь, как сияют ее глаза, как она отбрасывает пряди волос со лба. Видишь, как она ходит, видишь улыбку, озаряющую ее лицо, как лунный свет озаряет воду…

— Улыбку? Очень редко, ваше высочество.

— Расскажи, как она проводит время? — Принц внимательно посмотрел на меня.

— Ваше высочество, она смотрит в пустоту. Просыпается, принимает ванну, одевается, немного ест, а потом сидит весь день с книгой стихов на коленях, но почти не читает. Иногда она уезжает из города на дальнюю прогулку, иногда мы проводим день, помогая беднякам. Это помогает ей отвлечься от…

— Нет, нет, Иса. Ничто не может отвлечь ее от меня, а меня от нее… Скажи ей это, пожалуйста. Прошу тебя! Я щедро награжу.

— Я не нуждаюсь в вознаграждении. Но помогут ли ей эти слова? — Я сказал это с горечью.

Принц забормотал, ни к кому не обращаясь:

— Разве можно найти еще хоть одну, при виде которой у меня так же перехватывало бы дыхание? Этот мир… в нем никого не существует… Он наполнен ею одной — Арджуманд… — Схватив за рукав, он с силой притянул меня к себе. — Если она выйдет за другого, я пропал. Я смогу найти выход. Я найду выход. Я не выживу, если она меня оставит…

— Это вы оставили ее… — Я помедлил: — Ваше высочество.

— Ты зол на меня. Она тоже?

— Нет.

— Она понимает… Я пытался убедить отца, но не смог. Он приказал мне, и я повиновался. Можно ли назвать это слабостью? Я надеюсь, что Арджуманд покажет свою силу, проявив терпение. Что дает мне право просить у нее этого? Только одно — моя любовь. Передай ей это слово в слово, как я сказал тебе.

— И сколько, по-вашему, должно длиться ожидание, ваше высочество?

Он не ответил.

— Ждать ли ей вечно?

— Нет, не вечно, — прошептал он. — Тогда и мое сердце будет разбито, не только ее. Ждать придется недолго. — Он потряс головой, стараясь прояснить мысли, затуманенные вином: — Недолго… — Потом он вытащил из кушака завернутый в шелк предмет: — Возьми, передай ей. Это стихи. Плохие, потому что я не поэт. Там еще и письмо для нее. Она будет на свадьбе?

— Нет, ваше высочество. Трудно ожидать от нее еще и этого.

Принц замолчал, погруженный в свои мысли. Туман с реки опускался ему на плечи, обволакивал влажными кольцами. Я понял, что пора уходить.

По дороге я повторял слова принца, чтобы ни одного не забыть, чтобы каждое из них достигло ушей моей хозяйки. Вдруг меня окружили три тени. Они схватили меня и ударили сзади по голове…

ШАХ-ДЖАХАН

Моя свадьба не заслуживает такого названия. Я очнулся от пьяного забытья, услышав звуки дундуби, возвещающие выход отца на жарока-и-даршан. Заря, свет которой я так любил, в тот день разгорелась слишком рано. Ко мне вошел Аллами Саадулла-хан; он проследил, чтобы меня искупали, а потом облачили в накидку, расшитую золотом и украшенную алмазами. Талия моя была опоясана золотым кушаком, за который был заткнут инкрустированный изумрудами церемониальный джамадхар. На моем тюрбане светился, как третий глаз, огромный рубин. Я чувствовал, как все это тянет меня к земле, подобно тяжелой ноше, которую не сбросить…

У крыльца меня ждал белый жеребец в сверкающей золотой сбруе, золотым было и седло; за жеребцом стоял невольник с золотым опахалом.

Шествие началось, звуки барабанов табла, флейт и раковин санкха эхом отдавались у меня в голове. Вдоль дороги стояли толпы:

— Зиндабад Шах-Джахан! Долгих лет Шах-Джахану!

К чему она мне, эта долгая жизнь?

Впереди и сзади, справа и слева, гарцевали конники, о бегстве и помыслить было нельзя.

Процессия поднялась к крепости. Там, у дворца, ожидал отец. Ветер с Джамны развевал перья на его тюрбане, играл ими.

Отец подъехал, остановил коня рядом с моим. По моему лицу он понял, что ночь была бессонной и пьяной.

— Это не так страшно, — шепнул он.

Что ж, у него был богатый опыт, а вот в настоящей любви он оказался новичком.

Мы ехали рядом. Впереди нас кружились танцовщицы, рабы рассыпали лепестки роз. Барабаны били все громче — мы приближались к гарему. Краем глаза я увидел женщин, смотревших на нас с балкона, другие вышли навстречу. Здесь же стояли и муллы, им предстояло совершить церемонию.

Внутри дворца был сооружен золотой навес. Меня провели и усадили. Невеста уже была там, за покрывалом я не видел ее лица. Мне показалось, что она чувствует мою холодность. Кажется, я даже услышал вздох, когда садился рядом.

В отличие от индуистских, мусульманская свадебная церемония не длится долго. Мулла прочел отрывок из Корана, мы пробормотали слова клятвы, потом, поднявшись, приняли поздравления моего отца.

Свадьба — хороший повод для веселья, и все вокруг веселились. Бедным раздавали золотые и серебряные монеты, придворные несли подарки: ларцы, полные драгоценностей, кони, слоны и тигры, рабы и рабыни — казалось, этому не будет конца.

Моя невеста не проронила ни слова. Она сидела, низко склонив голову, будто скорбя о чем-то. Я тоже молчал. Между нами сразу возникла отчужденность, и изменить это я не мог.

На закате смеющиеся женщины увели молодую супругу, чтобы приготовить к брачной ночи.

После того как ее искупали, умастили благовониями и уложили под полупрозрачным пологом, нашептывая в уши, как надо себя вести, прислали за мной. Меня раздели и уложили рядом с ней.

У нее было юное, крепкое тело, высокие груди с темными сосками… Я чувствовал запах ее волос, ее тепло…

Я знал, что на рассвете женщины поспешат войти к нам, чтобы осмотреть постель.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Тадж-Махал

1045/1635 год

Тук, тук, тук, тук, тук…

Звук был сухой, музыкальный, ему вторило эхо. Под самодельным рваным пологом, кое-как защищенные от палящего солнца, трудились каменотесы и резчики. Земля посерела от покрывающих ее осколков, тонкая белая пыль садилась на согнутые плечи и изможденные лица. От костров воздух казался еще горячее, хлопья пыли, вившиеся над ямками, скручивались и загорались.

Мурти сидел на корточках у мраморной плиты. Он знал, что камень доставлен издалека, из карьеров в Раджпутане. Каждый день упряжки буйволов тащили новые и новые каменные глыбы. Перед ним был неотесанный монолит в два человеческих роста. Инструменты лежали рядом. Они лежали уже много дней, и Гопи поддерживал огонь, на случай, если понадобятся угли.

Мурти погладил камень, постучал по нему пальцем, пытаясь достучаться до его сердца, — так он делал каждый день. Внутри камня проступали едва заметные изящные узоры. Время от времени он совал руку в мешочек из грубой рогожки и сверялся с рисунком. Размеры решетки-джали, которую ему предстояло вырезать, были точны, но его волновало не это. Его огорчал сам рисунок. Геометрический узор из вертикальных и горизонтальных линий казался примитивным, лишенным фантазии. Он не нравился Мурти, в нем не было красоты. Как вырезать прямые линии? Его руки были привычны к иным формам: изгибам, завиткам, переплетениям, напоминающим фигуры танцующих богов.

Мурти мысленно вернулся в прошлое, в тот день, когда его позвали. Дрожа, он подошел к писцу, ожидая, что сейчас от него потребуют, чтобы он вернул деньги. Две рупии в день — это немного, но он не смог бы вернуть и это…

Но его никто не стал уличать в обмане, вместо этого его отправили в шаминьян, где толпились чиновники с чертежами.

Мурти смиренно стоял у входа, пока один из чиновников не обратил на него внимание.

— Я Мурти, ачарья…

— А, входи, входи.

Ему были рады, человек, заговоривший с ним, подозвал его к себе. Он был высокий, довольно худой, слегка косил на один глаз, но руки у него были, как у Мурти, — сильные и узловатые. Его звали Бальдеодас, родом он был из Мултана[49].

— Мы похожи, — сказал Бальдеодас. — Ты резчик, и я резчик. Мне сказали, ты вырезаешь фигуры богов.

— Да, — Мурти так и подался к нему. — Но здесь наши боги не в почете.

— Ну, работа для тебя и здесь найдется, покажешь свое искусство. Ты разбираешься в чертежах?

— Конечно, — с гордостью ответил Мурти. — И в измерениях я разбираюсь.

— Тем лучше. Смотри. Вот это джали — решетка, которая будет окружать могилу.

Мурти долго рассматривал чертеж, вникая в детали. Он водил сильными короткими пальцами по линиям, представляя размеры.

— Это потребует времени. Много времени.

— Конечно. А узор?

— Узор? Он очень прост.

— Мусульмане, — шепнул Бальдеодас, — любят, чтобы такие вещи выглядели просто. А ты мог бы создать что-то получше?

— Да, — сказал Мурти. — Кому я смогу показать свой узор?

— Мне. Но помни: никаких человеческих фигур! Их религия запрещает такие вещи. Цветы, листья — вот что им нравится.

Мурти огорчило, что он должен ограничиться такими примитивными вещами. Цветы — это всего лишь изящное украшение, какой в них смысл? Разве они могут отразить сложнейший ритм мироздания? Отложив чертеж, он сидел молча.

Бальдеодас почувствовал, что Мурти собирается с духом, чтобы задать вопрос. В этом человеке было спокойное упорство, он сам походил на камень.

— Ну, в чем дело?

Мурти посмотрел на свои босые пыльные ноги. О его низком положении говорили грубые, потрескавшиеся подошвы, сбитые пальцы… Но он подумал о том, какое дело ему предстоит, и это вселило в него мужество:

— Мне поручают такую большую работу… Разве она недостаточно важна, чтобы повысить плату?

— Сколько ты получаешь?

— Две рупии в день. На мою семью этого не хватает. Жене тоже приходится работать, а дети страдают.

— Я поговорю с бакши. Только он принимает решения обо всем, что касается денег. Что ты делал до сих пор?

Мурти испугался, что сейчас всплывает правда: ничего.

— Так, разное, — ответил он уклончиво, затем быстро встал, сотворил намасте и ушел.

Сидя на корточках, Мурти как во сне продолжал ощупывать глыбу. За спиной у него в такой же позе сидел Гопи. Мальчишка с удовольствием убежал бы играть с приятелями, но он знал, что его долг — помогать отцу и вместе с тем обучаться ремеслу, которое передавалось в их семье из поколения в поколение. Несмотря на возраст, он понимал, что увидеть будущее творение невозможно без молитвы и медитации, а это требовало времени. Кто сказал, что жизнь должна быть легкой?

Вдруг Мурти резко поднялся и велел Гопи как следует подмести землю вокруг камня. Он повиновался. Когда пространство вокруг было расчищено, Мурти начертил рамку и вроде бы наугад наметил внутри несколько точек. Потом взял горсть толченого мела, которым Сита, сделав уборку в хижине, выписывала у входа ритуальные узоры, и начал прорисовывать изображение. Белый порошок сыпался тонкой струйкой между большим и указательным пальцами. Мурти работал почти час, соединяя намеченные точки; постепенно на земле появлялись ветви, листья и цветы, причудливо переплетенные, вьющиеся. По центру шел тонкий стебель, он подходил к рамке и вился вокруг нее. Все линии сходились к центру, но при этом казались существующими вполне самостоятельно.

Закончив рисунок, Мурти шагнул назад, посмотрел и остался довольным результатом.

— Пойду позову Бальдеоласа. Покарауль-ка рисунок.

Увидев творение Мурти, Бальдеодас пришел в восторг. Он ходил вокруг, изучая рисунок со всех сторон, потом позвал остальных, чтобы услышать их мнение.

Цветы понравились всем, но Мурти мог приступить к работе лишь после того, как рисунок утвердит сам падишах. И подумать было невозможно, чтобы вести Великого Могола в этот пыльный угол, следовательно, художнику следовало перенести узор на тонкий пергамент.

Когда суматоха улеглась, Бальдеодас отвел Мурти в сторону:

— Когда начнешь работу, тебе будут платить четыре рупии в день.

Новость обрадовала Мурти. Конечно, он хотел бы больше, но решил, что нужно набраться терпения. Он знал, что сам Бальдеолас получает двадцать две рупии в день, но ведь он был важным чиновником.

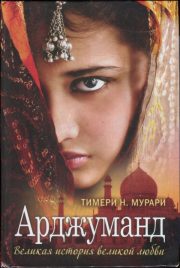

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.