Он полулежал на кушетке, слушая музыку, едва обращая внимание на танцующих перед ним женщин, гибких, надушенных; другие, коленопреклоненные, наполняли ему вином кубок, нежно промокали лоб, обдували опахалами. Справа от него сидел его сын, Дара Шукох. Шах-Джахан смотрел на сына, не тая восхищения и любви. Они часто проводили вместе вечера, юный служил утешением старшему. У Дары было открытое лицо, живое и умное, и у него были глаза Арджуманд.

— Как мне, по-твоему, надо поступить?

— Оставь их в покое, отец, это их способ поклонения божеству. Здесь у них не было храма, где они могли бы молиться. Они построили храм не на виду, и он никому не приносит вреда.

— Но они должны были подать мне прошение!

— И получили бы отказ: муллы бы потребовали, чтобы ты сровнял его с землей.

— Они и сейчас требуют. Настаивают…

У Шах-Джахана вырвался раздраженный вздох. Муллы были источником постоянных неприятностей, не получалось у него жить в мире с этими людьми.

— Как же они заявляют о своей любви к богу и при этом понимают его так узко? — спросил Дара, имея в виду мулл. — Я никогда этого не понимал. И жрецы-брамины ничуть не лучше, тоже цепляются за свои верования. Подобные материи невозможно обсуждать ни с ними, ни с миссионерами-иезуитами. Мы должны следовать примеру Акбара: веротерпимость. Акбар считал, что веротерпимость — краеугольный камень империи. Если мы разрушим храмы индусов, они восстанут. В конце концов, они наши подданные и должны почувствовать, что могут спокойно жить в империи Моголов, почитая своих богов.

Шах-Джахан ущипнул сына за щеку:

— Ты рассуждаешь, как Акбар. Должно быть, ты будешь таким же великим, как он.

— С меня довольно и того, чтобы быть его смиренным учеником. Он писал, что правосудию полагается быть одинаковым для всех — для мусульман, индуистов, джайнов, сикхов, христиан…

— Да, да. Я не возражаю. Но даже я, Владыка мира, чувствую, как муллы жарко дышат мне в шею.

Шах-Джахан знал, что любая власть небезгранична, в том числе и его собственная. Она заканчивалась там, где рука правителя замирала в нерешительности. Шах-Джахану удавалось сдерживать религиозное рвение мулл, но, когда они муллы становились излишне требовательными, он ослаблял поводья, чтобы укрепить их веру в себя как в Светоча правды. Преследования, нажим были чужды его природе. Он бросил взгляд на Дару. Когда настанет его время, как он будет с ними справляться? Сумеет ли противостоять муллам, открыто заявив о терпимости ко всем религиям? Акбар был силен, он ломал лишь тех, кого не мог переубедить. Станет ли Дара вторым Акбаром? Шах-Джахан верил, что станет, ведь сын унаследовал мужество матери, Арджуманд.

— Я позволю храму стоять, — сказал он.

Дара рассмеялся от удовольствия, услышав решение отца. Он знал, что оно верно. Страной правили мусульмане, но это была страна индуистов, и следовало позволить им свободно исповедовать веру.

Вошел визирь, поклонился и возгласил:

— Его высочество принц Аурангзеб просит аудиенции.

По знаку отца Аурангзеб вошел. На минуту он задержался у входа, окинул взглядом покои. Солнце сделало кожу принца темной, война закалила его. Он похудел, держался уверенно и прямо. Особенно долго его взгляд задержался на брате, и, хотя темные глаза оставались непроницаемыми, губы слегка искривились, выдавая злобную зависть.

Аурангзеб поклонился и остался стоять… Ему не было позволено сесть, и он знал, что аудиенция будет короткой. Так было всегда — одни команды и приказания, будто отцу нечего больше сказать.

— Хорошая работа, — Шах-Джахан похлопал в ладоши. — Ты таков же, каким был я. Напугал этих деканских крыс, заставил покориться. Но долго ли они будут бояться?

— Да, долго.

— Почему ты так уверен? Мы все пытались заткнуть им рот, но стоило только повернуться к ним спиной, и они вновь хватались за мечи.

— Я уверен, потому что я — Аурангзеб. — Ответ был неожиданным, но не показался хвастливым. Принц посмотрел на отца и, казалось, стал еще выше. — Они знают, что я не буду добрым и великодушным. Им известно, что я не дам спуску.

Шах-Джахан рассматривал своего третьего сына. Яростным блеском вечно настороженных глаз, крючковатым, как клюв, носом, всей статью Аурангзеб походил на орла. За его вызывающей позой скрывалась неприязнь, вражда.

Наконец, приняв решение, правитель кивнул:

— Так значит, за ними нужно постоянно присматривать?

— Да. И править жесткой рукой, иначе они примутся за старое.

— Хорошо. — Шах-Джахан был удовлетворен. — Назначаю тебя субадаром[73] Декана.

Аурангзеб, пораженный, заморгал. Он взглянул на брата, который молчал, но, как ему показалось, торжествующе улыбался. Субадар — традиционное назначение для принца, но оно будет держать вдали от Агры, вдали от двора, вдали от власти… Однако расстояние можно измерять с двух сторон.

— Как будет угодно падишаху.

— Хорошо, — Шах-Джахан поднялся и обнял Аурангзеба. В этом жесте не было любви, простая формальность.

— Вот, взгляни-ка. Скажи, что ты об этом думаешь? — Он указал в сторону неба, туда, где в умирающем свете дня высилась гробница.

— Да, я уже видел, — кратко ответил Аурангзеб. Он считал гробницу излишне роскошной, вызывающей, но предпочел промолчать.

— А для себя я задумал другую, вон там! — Шах-Джахан указал на противоположный берег. — Она будет точно такой же, до мельчайших деталей, но из черного мрамора. А соединять обе гробницы будет серебряный мост.

— Я прослежу, чтобы это было сделано, — подал голос Дара.

Аурангзеб промолчал. Он поклонился отцовской спине и, направляясь к двери, задержал на брате полный ненависти взгляд.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

История любви

1023/1613 год

ШАХ-ДЖАХАН

Они ждали, глядя на нас сверху вниз; мы ждали, глядя на них снизу вверх. Целый месяц прошел с тех пор, как моя армия осадила город. Высокие стены Удайпура, казалось, вырастали из каменистого склона; единственная дорога, извиваясь, ползла вверх, к тяжелым деревянным воротам. Различить выражения лиц между зубцами крепости я не мог, но был уверен: враги смеются надо мной. Время от времени в нас стреляли из джезайлов, если выстрел был меткий, кто-то падал. Мы отвечали пушечными залпами, но ядра отскакивали от стен, не причиняя вреда, — врагу было от чего посмеяться. Мои люди сидели или лежали, прячась в тени, какую только удавалось найти, довольные, что хоть как-то укрыты от опасности.

— Сделай как Акбар, — советовали мои командиры. — Построй сабат.

— Я не Акбар. Я — Шах-Джахан. На постройку сабата уйдет год, и это будет стоить много жизней — столько же, сколько стоило Акбару.

Сабат — длинный, извилистый туннель, ведущий к крепостным стенам. Его строят из дерева и кирпича, обмазывают грязью и делают широким настолько, чтобы десять всадников могли проехать по нему в шеренгу. От обстрела сверху солдат защищает крыша из дерева и бычьих шкур. В стенах устраивают амбразуры, через которые можно беспрестанно палить по защитникам крепости. Акбар, строя свой сабат, терял по двадцать человек в день в течение целого года. Огромные потери и были причиной его ярости.

— Тогда подложи порох под стены.

— Нет, он слишком крепки, а склоны, ведущие к ним, слишком круты.

Разочарованные, советчики возвращались под шамияны[74], сшитые из неокрашенной плотной материи. Я мог расслышать, как они перешептываются: «Шах-Джахан — никудышный командир». Слышал я и шепот Мехрун-Ниссы; доносившийся из Агры, он полз по всей империи, обвивая меня липкими щупальцами: «Шах-Джахан потерпит неудачу».

Каждый день я объезжал город, обнесенный стенами, — в который уже раз. Я надеялся, что отыщу уязвимое место, брешь, куда смогу ударить. Но нет, стены не менялись, отвесные склоны не давали пространства для боя. Пищи и воды в городе хватит на год, а его защитники ни за что не сдадутся. Атака вверх по склонам означает непомерные потери и, что еще хуже, — поражение.

Изредка ветер доносил до меня слабые звуки музыки, и я видел красные, желтые, синие одежды раджпутанок, наблюдавших за мной со стен. На солнце краски казались ослепительными, особенно по контрасту с приглушенным бурым цветом сухой земли. Акбар, направь меня, сделай так, чтобы можно было вступить в открытую схватку, и я одержу победу. Но одолеть эту твердыню мне не по силам…

АРДЖУМАНД

Каждый вечер на закате мой возлюбленный возвращался опечаленный. Я говорила ему о своей любви, но он меня почти не замечал. Я пыталась утешить его — ему было не до этого. Он без конца ходил из угла в угол, его глаза были темны, как ночь, и такие же мрачные.

Мой шатер стоял на берегу озера в трех косах от крепости. Разрушенные стены старого дворца напротив торчали, как старушечьи зубы. По ночам мы лежали, обняв друг друга, и слушали, как кабаны идут на водопой — настороженные, готовые убежать. С темных, поросших густым лесом холмов раздавались трубный рев оленей, суетливая перебранка лангуров, отрывистый, похожий на лай крик замбаров[75]. Это означало, что тигр вышел на охоту. Даже издалека было слышно его грозное рычание — земля откликалась на него дрожью. Затем наступала тишина, и снова, мало-помалу, возвращались тихие звуки джунглей — опасность миновала, тигр выбрал жертву и убил ее. На заре, сквозь туман, что, клубясь, поднимался над водой, мы видели стада нильгау, пришедших напиться до наступления жары. Первые лучи солнца придавали озеру сказочный вид.

Мирная жизнь природы исцеляла меня, дарила утешение, возвращая силы. Много дней я истекала кровью и горько рыдала, зная, что это не моя кровь, а кровь невинного ребенка. Лицо хакима было каменным; он не смог спасти маленькую жизнь. Я обливалась потом, горела, как в огне, кожа стала белее мела, а тело — таким тяжелым, что не было сил приподняться. Армия стояла, а мой любимый держал меня за руку, покрывал поцелуями лицо, шептал слова любви и утешения.

Смерть вывела строку на моем лице, ее мне уже не стереть, я постарела от горя. Отвернувшись к стенке ратхи, я безучастно слушала, как скрипят колеса, как шумно движется армия… Неужели я слишком стара, чтобы родить ребенка? Пять упущенных лет — я была в ярости от такой расточительности, в ярости от собственного несовершенства, от того, что не смогла выносить дитя.

— Все позади, — шептал Шах-Джахан. — Скоро мы с тобой сделаем еще одного. — Он вытирал слезы, которые я роняла молча. — Если бы…

— Нет, не произноси этого. Ты ни в чем не виноват. Я просто настояла, чтобы ты выполнил свое обещание — никогда не расставаться со мной. Даже если бы все повторилось, я сделала бы то же самое. Мы не должны разлучаться, не должны.

— Арджуманд, мне следовало бы догадаться, что ты упряма…

— А разве иначе мы смогли бы пожениться?

Мой любимый рассмеялся и прижал меня к себе…

Тогда я нуждалась в его силе и его утешениях. Теперь он нуждался в моих.

— Я так и слышу шепоток Мехрун-Ниссы, — сказал однажды Шах-Джахан, — и я начинаю ему верить.

— Погоди, не могут же они вечно жить в осаде.

— Но и я не могу стоять здесь вечно. Даже мои приближенные насмехаются надо мной. Я замечаю их взгляды, проезжая мимо, слышу их шепот за спиной. Они знают, что я побежден.

— Это не так. Ты не побежден.

Шептаться перед сном — так, чтобы никто не услышал, — стало у нас ритуалом. Но что это могло дать? Крепость не возьмешь одним лишь желанием.

— Что они там едят? Что пьют?

— Мне говорили, у них запасов на год. Целая вечность!

— Только на год? Год ничто в сравнении с вечностью. Настанет день, когда им придется выйти.

— Только после нашего отступления. Мне сообщили, что Мехрун-Нисса уже начинает проявлять нетерпение: «Какая-то жалкая крепостишка, а Шах-Джахан не может справиться. Не послать ли ему на подмогу Махабат-хана?» Если подкрепление пришлют, я погиб.

— А что может произойти, — прошептала я, — когда ты уйдешь и раджпуты выйдут из крепости?..

Мой любимый понял с полуслова. Его глаза расширились, из них ушла тьма. Разбудив Ису, он велел принести вина.

— Пусть музыканты играют, и певцов позови!

Мы пили и смеялись, прошлое больше не имело над нами власти, мы отбросили его от себя. Никто не мог понять причины нашей веселости — люди думали, что так мы пытаемся заглушить боль. Когда музыканты устали, мы отпустили их и предались любви.

ШАХ-ДЖАХАН

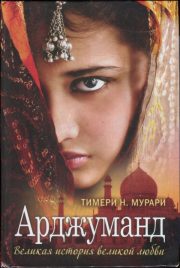

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.