— Но он тоже этого хочет.

— В следующий раз оставайся в Агре. — Она пристально смотрела на меня из полумрака. — Ты выглядишь усталой, Арджуманд. — Ее рука погладила мой круглый живот: — Снова… И когда только вы остановитесь? Тебе необходим отдых, милая. Не допускай его к себе.

— Как можно? — У меня против воли потекли слезы, омрачая великий день. — Я не могу видеть его огорченным.

— Пусть огорчается, — резко бросила Мехрун-Нисса. — Кем он тебя считает, коровой? За пять лет — пятеро детей.

— Четверо, — рассеянно поправила я. — Вот этот пятый. Первый не родился.

— Этого более чем достаточно. Отправь его к другой женщине, пусть с ней удовлетворяет свою похоть. Нужно быть настоящим жеребцом, чтобы требовать от тебя такого. — Она понизила голос: — Я разрешаю Джахангиру возлегать со мной не чаще раза в месяц. Если не удается сдержать похоть, я велю ему спать с одной из невольниц. Хочешь, я подарю тебе несколько рабынь?

— Нет. Я готова удовлетворять своего мужа, а он желает только меня. Он не взял себе другой жены и не хочет ложиться ни с какой другой женщиной.

— Но каждый раз ты умудряешься зачать ребенка! Посмотри на свое тело — и посмотри на мое. Я не выгляжу старой.

Ее талия была тонкой, кожа светилась здоровьем, длинные черные волосы ниспадали до пояса. Безусловно, она оставалась молодой, а моя юность поблекла, как лепесток розы, засушенный между страницами книги, вялый, иссохший, хрупкий…

— Но и я бы постарела, если бы продолжала рожать. Ты что, не видела крестьянок? Толстых, уродливых, тяжелых, увешанных сорванцами? Ты скоро станешь такой же. — Тетушка бросила на меня лукавый взгляд: — Догадываюсь, тебе, должно быть, и самой это нравится. Но слишком много наслаждений — тоже нехорошо.

Я не могла отрицать, это было наслаждением, но… иным, чем физическое удовольствие. Я не могла воспарять до таких высот страсти, как мой муж, не ощущала уже и желания, которое приходило, когда я была моложе. Иногда мне казалось, что я пребываю в другом мире и оттого не ощущаю прикосновений его губ и рук, напористых движений горячего тела. И все же, глядя на любимого, я радовалась его радости, впитывала ее. И я также ощущала удовольствие. Если телесный экстаз и был притворным, то сердечный восторг был истинным. В ночь победы я не сумела заставить свое тело чутко отвечать на его прикосновения. Оно оставалось безучастным, страдая еще после рождения Равшанар. Боль держалась дольше обычного, и прикосновения жгли, как огнем. Битва разгорячила мужа, моя любовь его успокаивала. Я любила его, я не могла ему отказать.

— Воспользуйся рукой, — продолжала Мехрун-Нисса.

— Я пробовала. Ему не нравится.

— Что за странный мужчина! Обычно им совершенно неважно, как именно облегчиться, — мальчики, другие мужчины, козы, коровы…

— Он хочет только со мной.

Тетушка возвела глаза к небу, потом впала в задумчивость; опершись подбородком на кулак, она молча смотрела на Шах-Джахана. Не следовало обсуждать с ней моего любимого. Боюсь, что теперь это станет вопросом государственной важности. Как знать, каким образом тетушка применит даже столь интимные сведения в своих интересах?

Бой дундуби возвестил о приближении Джахангира. За ним шел мой отец с тяжелой книгой в кожаном переплете. Джахангир ступал медленно, опираясь на руку моего дедушки. Он постарел, в то время как Мехрун-Нисса за это время стала еще моложе.

Падишах приостановился и с трудом втянул воздух, как будто ему что-то мешало сделать свободный, глубокий вдох.

— Он неважно выглядит.

— Он в превосходном здравии, — быстро ответила тетушка. — С ним все в порядке, так что смотри, не начни распускать слухи, а то попадешь в беду. — Гнев не заглушил тревоги в ее голосе. — Джахангир будет жить много, много лет.

— Конечно, будет! — искренне подхватила я, и на миг она успокоилась.

Вместо того чтобы подняться на трон, Джахангир подошел к Шах-Джахану и нежно поцеловал его. Они обнялись, затем, взявшись за руки, повернулись к придворным.

— Я горд сыном своим, Шах-Джаханом. Мой сын еще раз доказал, что он великий воин. Деканские крысы разбиты. Проиграв одну битву, они струсили и отказались от мысли о войне, которой грозили нам. Мира! — взывали они к Шах-Джахану. Они приняли все мои условия, и сокровищница до краев полна данью.

Падишах говорил около часа, прерываясь только, чтобы глубоко, прерывисто вздохнуть, как будто он тонул, и чтобы позволить придворным выразить свой восторг: «Зиндабад Шах-Джахан! Зиндабад!» Джахангир хотел было продекламировать свои стихи в честь сына, но куда-то засунул их и так и не сумел отыскать.

Когда славословия были закончены, Шах-Джахан вновь опустился на подушки. Слуги поднесли Джахангиру один из золотых подносов, он запустил руки в груду драгоценностей, а потом высыпал их на голову сына, словно облил водой. По плечам моего любимого заструилась радуга, камни сияли, как капли росы, у него на тюрбане, на рукавах, переливчатыми озерцами скопились на коленях и на полу.

Джахангир еще раз зачерпнул алмазы и рубины, и еще, и еще, пока поднос не опустел. После этого вперед выступили другие слуги, державшие поднос с золотыми монетами. Монеты падали, как капельки солнечного света, звенели и крутились вокруг Шах-Джахана. Таков был даршан[80] — изъявление отцовской любви и доверия. Окажись здесь сейчас самое драгоценное, что есть в империи, Джахангир благословил бы этим сына.

Демонстрация щедрости и любви на этом не закончилась. Джахангир взял из рук моего отца книгу и вознес ее над головой, словно она была высшим символом его неограниченной власти.

— Самый драгоценный дар, который отец может передать сыну, — это собрание его мыслей. Через них он передаст ему не только любовь, но и наблюдения, опыт, знания. Это — первый экземпляр «Тузук-и-Джахангири». Шах-Джахан обнаружит в ней вещи, с которыми не будет согласен… Что же, я допускаю это. Но он не найдет здесь ни слова лжи. Правдивы и мои слова о любви к нему. Во всех отношениях он первый из моих сыновей, и я молю Аллаха, чтобы этот, самый ценный мой дар, принес ему процветание. Другие экземпляры будут доставлены в города империи, чтобы всякий мог узнать о любви отца к своему сыну.

Шах-Джахан, смиренно приняв книгу, поцеловал ее обложку и руку отца. Джахангир помог ему подняться, подвел к золотому креслу рядом с троном и усадил. Никогда ни одному принцу прежде не дозволялось сидеть вот так, в золотом кресле, в присутствии падишаха, на виду у придворных… В довершение всего ранг моего мужа был повышен до тридцати тысяч затов и двадцати тысяч соваров.

Первой читательницей книги стала я. Это было издание редкостной красоты. Почти каждую страницу украшали рисунки, выполненные любимым художником Джахангира, индийцем Бишандасом. Я принялась за чтение не только для того, чтобы узнать, какие похвалы были отпущены моего любимому (признаюсь, на этих местах я задерживалась дольше всего и даже гладила пальцами строчки с его именем), — но и чтобы понять Джахангира. Он делал записи на разные темы: например, о Лейле и Меджнуне — журавлях, пойманных птенцами и выкормленных им собственноручно. Путешествуя по империи, он всюду брал их с собой и имел возможность наблюдать за повадками птиц: как они легонько ударяли друг друга клювом, сообщая, что пора меняться, когда по очереди высиживали яйца; как Лейла ловила саранчу и сверчков для своих птенцов. Я прочитала о том, как, проследив за падающей звездой, Джахангир нашел место ее падения и обнаружил там кусок металла; из звездного металла он приказал выковать для себя меч, Аламгир. Желая докопаться до истинной природы мужества, Джахангир внимательно исследовал внутренности льва, но так и не смог найти органа храбрости. В обширной империи не было ничего, что он счел бы не заслуживающим внимания, — будь то будничные мелочи или сверхъестественные явления, чудеса природы или метод разведения свиней. Я действительно очень многое узнала о свекре. Так, я нашла признание, что это он приказал убить придворного Абдул Фазиля, фаворита своего отца, и собственноручно выбросил его голову в отхожее место. Книга и впрямь была честной, искренней. Джахангир даже признавал, что слишком много пьет: ежедневно по двадцать склянок вина с подмешанными к ним четырнадцатью крупинками опиума. Он писал и о трагедии своей безответной любви к отцу, Акбару. Как больно может ранить любовь — не только недостаточная, но и чрезмерная!

Когда у меня начались схватки, небо потемнело, как в сумерках. Земля раскисла от дождя, а зелень была сочной и яркой, как оперение попугая. Ночи стояли шумные от неумолчного пения лягушек. Муссоны заливали страну, ломали деревья, как прутики, проточили новое русло для реки, которая ревела и бушевала за дворцом, красная от ила, будто от крови. Вода была везде: капала с листьев, лилась с крыш по сточным желобам; в дворцовых двориках лужи стояли глубиной по щиколотку. Когда дождь делал короткую передышку, воздух пах свежестью.

Ночь превратилась в день от холодных голубых вспышек, гром сотрясал стены дворца, когда Аурангзеб издал свой первый крик. Он кричал не от испуга — его темные глаза смело взирали на мир, он бесстрашно слушал, как грохочет стихия, — но кричал будто бы в гневе. Младенец ярился, сжатым кулачком колотил по воздуху, словно пытался отправить молнии обратно в небо. Он был слабеньким, и я не думала, что будет жить, хотя неукротимый дух и решимость выжить отметила сразу. Ребенок реял между небом и землей, готовый сразиться со стихиями… Могла ли я полюбить его, если в нем так ощущалось присутствие смерти? Я отвернулась и предоставила кормить его другим. Умри он, это не причинило бы мне боли.

Но он жил. Гороскоп ему составил личный астролог Джахангира Джатик Рай, дородный и преуспевающий. Он производил свои расчеты при колеблющемся свете свечи; по стенам прыгали и плясали мрачные, торжествующие тени. Бумага была волглой от сырости, чернила сбегали с написанных цифр, словно черные слезы. Мы ждали. Мой новый сын, лежавший на руках у Сатьюм-Ниссы, тоже проявлял интерес: на крошечном сморщенном личике было написано любопытство. Я почувствовала необъяснимую тревогу. Наверное, решила я, это гроза повлияла на наше настроение, породив неподвижное, напряженное ожидание, предчувствие грохота после вспышки молнии.

— Величие, — наконец прошептал Джатик Рай. — У него звезды великого царя. Он станет правителем империи, превосходящей по размеру даже эту. Сурья[81] управляет его жизнью, он сотрясет мир.

Джатик Рай замолк, как будто не в силах был продолжить чтение предсказаний.

— Скажи нам, — потребовал Шах-Джахан.

— Жизнь его будет печальна. Большего я не могу вам сказать, только повторю, — поспешно уверил нас астролог, — его ждет великая судьба.

Он захлопнул свои книги и, уходя, еще раз украдкой бросил взгляд на дитя.

— Он говорит одно и то же про каждого из наших детей, — Шах-Джахан рассмеялся, — даже про Джаханару. А я верю только предсказанию для Дары, потому что знаю, что его ждет после моей смерти. Это я управляю их судьбами, а не звезды или формулы этого глупца.

После того как падишах осыпал моего любимого дождем драгоценностей и пожаловал ему новый высокий чин, я могла позволить себе строить больницы и школы для бедняков. Больницы предназначались для женщин, которые в них отчаянно нуждались: их жизни ценили меньше, чем жизни коров, бродящих по улицам Агры. На что они могли надеяться, если у меня самой чрево снова и снова наполнялось от семени Шах-Джахана, и я ничего не могла с этим поделать. Подобно мне, тысячи женщин переносили все тяготы, в покорном молчании вынашивали семя в своем чреве, как камень, как рабское иго… Несчастных лечил мой собственный хаким, Вазир-хан, а я в сопровождении Исы ежедневно навещала их. Но даже мне не удалось изменить существующую традицию обучать детей только мужского пола. Правда, школы открывались не только для мальчиков-мусульман, но также для индусов и сикхов, представителей всех религий, имеющихся в стране. Девочек я так и не сумела вырвать из заточения в семье и отупляющей работы по дому.

Моя деятельность привлекла внимание Мехрун-Ниссы. До меня дошли брошенные ею слова, то было предостережение: «Она уже ведет себя, как жена властителя. Нуждами людей пристало заниматься падишаху, а не ей».

Мехрун-Нисса, Мехрун-Нисса, Мехрун-Нисса… Бой дундуби торжественно разносил ее имя по всей империи. Средоточие власти было в ее руках: по мановению пальца моей тетушки росли или понижались налоги; шевельнулся один палец — возвысился или пал вельможа, другой — торговля прекращалась или вновь начинала процветать, третий — принимались или отменялись законы.

Джахангир ежедневно приглашал советников в гусль-кхану[82], выходил на балкон на заре, а затем повторно ближе к вечеру. В час, когда тень от крепости падала на площадь, он любил смотреть на бои слонов или… на казни. Способы наказания подбирались в соответствии с тяжестью совершенного преступления: размозжение слоном головы (рассказывали, что у Акбара было животное, которому позволяли самому выносить приговор — жить человеку или умереть), извлечение внутренностей, удар мечом или… словом, экзекуции были многочисленны, и все можно было увидеть на площади.

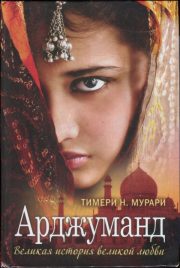

"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы

Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.