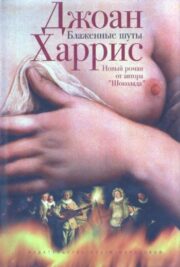

Джоан Харрис

Блаженные шуты

Посвящается Серафине

Часть первая

Жюльетта

1

♥

5 июля, 1610

Все началось с бродячих актеров. Их было семеро, шестеро мужчин и девушка. Она — в блестках, в видавших виды кружевах, они — в шелку и в перьях. Все семеро в масках, в париках, напудренные, насурьмленные, напомаженные: Арлекин и Скарамуш, длинноносый Доктор Чума, скромница Изабелла, распутник Джеронте… Средь дорожной пыли блестят позолотой ногти у них на ногах, белы их намелованные оскалы. Их голоса резко, сладко будоражат слух. Тотчас заныло сердце.

Они явились незваные, в зеленом позолоченном фургоне с истертыми, потрескавшимися боками, где знавший грамоту еще мог разобрать поблекшую надпись:

Всемирно известные лицедеи Лазарильо!

Трагедия и комедия!

Дикие звери и чудеса!

А вокруг надписи — хоровод из нимф и сатиров, тигров и слонов: малиновых, розовых, лиловых. Внизу кривовато выведено позолотой:

Представлявшие пред Королем

Что-то не верится; впрочем, говорят, изысканным вкусом старик Анри не отличался, предпочитал высоким трагедиям представления с диким зверьем или комический балет. Ведь я и сама плясала перед ним в день его венчанья под суровым взглядом его дражайшей Марии. Это был мой звездный час.

Труппа Лазарильо ни в какое сравнение с нашей не шла, и все же этот спектакль всколыхнул во мне что-то, взволновал гораздо сильней, чем заслуживала игра комедиантов. Может, это было предчувствие. Может, вспомнилось то прежнее время, когда очернители от новой инквизиции еще не принудили нас распроститься с беспечностью. И глядя на пляшущих комедиантов, на весело мелькающие под солнцем их пурпурные, алые, изумрудные костюмы, я будто видела, как шествуют по полю битвы под пламенеющими стягами древние доблестные полки, бросая вызов трусам и отступникам нынешнего времени.

Обещанных диких зверей и чудес не оказалось, если не считать заурядную мартышку в красном пальтеце да небольшого гималайского медвежонка, зато тут были и куплеты, и представление в масках, а вдобавок еще и пожиратель огня, и жонглеры, и музыканты, и акробаты, и даже танцовщица на проволоке; словом, заполнившие двор зрители пребывали в полном восхищении, а Флер восторженно смеялась, визжала, то и дело хватая меня за руки, прикрытые грубой тканью монашеского балахона.

Танцовщица была темноволосая, курчавая, с золотыми браслетами на щиколотках. Приковав всеобщие взгляды, она скакнула на канат, туго натянутый с одной стороны Джеронте, с другой — Арлекином. По резкому удару тамбурина те подкинули девчонку вверх; она выкрутила сальто и встала на канат так же ловко, как, пожалуй, и я когда-то. Все же не так. То был Théâtre des Cieux[1], а я была l'Ailée[2], Элэ, Крылатая, Небесная Танцовщица, Летающая Гарпия. Когда в расцвете своей славы я появлялась высоко на канате, толпа ахала и замирала: изнеженные дамы, напудренные кавалеры, епископы, слуги, придворные; даже сам Король, бледнея, глаз с меня не сводил. Как сейчас помню его напудренные локоны, его горящий взгляд, и — оглушительный взрыв аплодисментов. Считается, гордыня — грех, хотя, признаться, я никогда не могла понять почему. Иные скажут, из-за гордыни я тут теперь, — с прежних высот, получается, опустилась. Правда, сулят, что в конце концов воспряну высоко. Soeur[3] Маргерита уверяет, когда грядет Судный день, ангелы приимут меня в свой хоровод. Но сестра Маргерита — жалкое, придурковатое существо: то бьется в судорогах, то в трясучке и обращает воду в вино, прибегая к бутылке, припрятанной под матрасом. Думает, я не замечаю. Но в нашем общем дортуаре, где кровати отделены друг от друга лишь тонкой перегородкой, любая тайна скоро откроется. Только не моя.

Монастырь «Сент-Мари-де-ля-Мер» стоит на западной стороне полуострова Нуар-Мустьер[4]. С деревянными пристройками по бокам и сзади, он неуклюже растянут, образуя внутренний дворик. Вот уже пять лет как этот монастырь стал мне домом; пожалуй, так долго на одном месте я еще никогда не задерживалась. Меня зовут сестра Огюст. Кем я была раньше, никому дела нет; вернее, не было. Пока. Пожалуй, монастырь — единственное убежище, где о прошлом можно не упоминать. Но прошлое — как коварная болезнь. Может нагрянуть с любым ветром; со звуком флейты; с пылью от ног бродячей танцорки. Сейчас я это понимаю; как всегда, слишком поздно. Но иного пути нет, только вперед. Все началось с бродячих актеров. Чем кончится, кто знает?

Выступление танцорки на канате закончено. Актеры жонглируют под музыку, а руководитель труппы — видно, это и есть Лазарильо, — объявляет финальное представление.

— А теперь, любезные сестры, — прокатывается по монастырскому двору его актерски зычный голос, — «Всемирно известные лицедеи Лазарильо» к вашему удовольствию и в назидание, ради вашего изумления и восхищения счастливы представить вам поучительную и прямо-таки уморительную комедию… — тут он нарочито сделал паузу, и, сорвав с головы треуголку с плюмажем, резко выкрикнул: —…«Les Amours de l'Hermite!»[5]

Ворон, черная птица злосчастья, пронесся прямо надо мной. От взмаха его крыльев щеки обдало холодом, я растопырила два пальца, изобразив знак, отводящий беду. Кыш-кыш, прочь!

На ворона, видно, это не подействовало. Он неуклюже взгромоздился на крышу колодца посреди монастырского двора, нагло сверкнув на меня желтым глазом. Прямо под ним труппа Лазарильо как ни в чем не бывало готовилась разыгрывать пьесу. Ворон резко дернул сальной шеей в мою сторону.

Кыш-кыш, прочь! Помню, однажды мать одним этим заветным знаком прогнала рой диких пчел. Но ворон только беззвучно разинул в мою сторону клюв, выставив узкий синий язык. Я едва сдержалась, чтоб не запустить в него камнем.

Да и действо уже началось: святоша-греховодник стремится соблазнить прелестницу. Та укрылась в монастыре, в то время как ее возлюбленный, клоун, переодевшись монахиней, пытается ее спасти. Злодей-воздыхатель засек влюбленных и поклялся, что если не удастся девицу заполучить, та не достанется больше никому. Как вдруг откуда ни возьмись скакнувшая на голову злодею мартышка расстраивает планы негодяя и этим помогает влюбленным благополучно улизнуть.

Представление текло вяло, актеров явно истомила жара. Видно, решила я, не так хороши у них дела, если их занесло к нам сюда. Чего ждать от затерянного на острове монастыря, разве что покормят, пустят на ночлег, а уж если строги монастырские порядки, то вряд ли. Выходит, что-то не заладилось у бродячих актеров на материке. Времена настали суровые для странствующего люда. Между тем Флер явно нравилось представление, она хлопала в ладоши, подзуживала криками визжавшую мартышку. Рядом восторженно подвывала наша юная послушница Перетта, сама со своей подвижной мордочкой и патлатыми волосенками похожая на мартышку.

Дело шло к концу. Любовники вновь воссоединились. Злой святоша был разоблачен. У меня слегка кружилась голова, должно быть перегрелась на солнце. Как вдруг мне в знойном отупении почудилось, будто за спинами актеров на ярком свету неявно возникло что-то знакомое. Я узнала его; угадала по наклону головы, или, может, по тому, как он стоял, или по длинной тени на белой твердой земле. Узнала, хотя видение длилось лишь долю секунды. Ги Лемерль, моя черная птица, мой и только мой зловещий знак. Был и исчез.

Так все и началось: бродячие актеры, Лемерль и птица злосчастья. «Удача переменчива: прилив — отлив», — любила повторять моя мать. Может, просто настало и нам время сделать новый оборот, ведь, если верить еретикам, вращается и наша земля; туда, где был день, наползает ночь. Может, так, а может, нет. Лицедеи выделывали свои антраша, распевали куплеты, исторгали языки пламени из накрашенных ртов, корчили размалеванные рожи, кувыркались, шумно веселясь, гогоча, топая по пыли под звуки барабана и флейты босыми ногами с позолотой на ногтях. Мне же чудилось, будто на яркий дневной свет наплывает тень, накрывает черным крылом алые в оборках юбки, звенящие тамбурины, визжащую мартышку, шутовские костюмы, маски, Изабеллу со Скарамушем. И посреди полуденного жара, в окружении выбеленных от солнца, звенящих зноем монастырских стен меня пробрал озноб. Неумолимое начало поворота. Неспешный накат наших Последних Дней.

Зачем я верю приметам и предзнаменованиям? Все в прошлом, ушло вместе с Théâtre des Cieux. Но откуда здесь, после стольких лет, взяться Лемерлю? Что может это означать? Темная тень исчезла с глаз долой, актеры завершали свой маскарад, кланялись, мокрые от пота, расточая улыбки, осыпая нас лепестками роз.

Около меня хлопала пухлыми ладошками толстуха сестра Антуана, распалившись, вся в красных пятнах. Я резко ощутила, как от нее пахнет потом и как щекочет в ноздрях от пыли. Чья-то рука сжала мне плечо: сестра Маргерита — изможденное лицо озарено болезненным восторгом, полураскрытые губы возбужденно подрагивают. Вонь от чужих тел все нестерпимей. Внезапно из толпы сестер, выстроившихся вдоль потрескавшихся от зноя монастырских стен, взрывается одновременно пронзительное и до странности дикое А-а-а-а! — восторженное, высвободившееся, будто под напором жары природные силы прорвались наружу, доводя до неистовства рукоплескания:

— А-а-а-! Encore[6]! А-а-а-! Encore!

И тут ухо уловило один-единственный голос не в лад, едва различимый в буре оваций. Mère Marie[7]. Матушка-настоятельница… Сперва он потонул в оголтелом зуде зноя и вое. Но вот опять прорвался, взвился над толпой.

Оглянувшись на голос, я увидала чахоточную монахиню — сестру Альфонсину: с простертыми руками, с побелевшим, тревожным лицом она стояла на самом верху лестницы, ведущей на колокольню. Почти никто из сестер ее не замечал. Труппа Лазарильо раздавала последние поклоны: еще раз актеры метнули в зрителей цветы и конфеты, пожиратель огня напоследок изрыгнул пламя, мартышка крутанула сальто. По щекам Арлекина стекала сальная краска. Перезрелая для своей роли, с выпирающим животом Изабелла уже явно едва держалась на ногах от нестерпимой жары, алая помада на губах растеклась чуть ли не до самых ушей.

Сестра Альфонсина продолжала твердить свое, силясь перекричать рев монашек. С трудом я расслышала слова:

— Господь покарал нас! Страшная кара!

Я заметила на лицах раздражение. Альфонсина была известна своей страстью к покаянному самоистязанию.

— Да что там, Альфонсина, что стряслось?

Она обвела всех нас мученическим взглядом.

— Сестры! — прозвучало без скорби, скорее с укоризной. — Матушка-настоятельница преставилась!

Все разом смолкло. Актеры глядели сконфуженно, виновато, как бы осознавая, что вмиг из желанных сделались неугодными. Шут уронил руку с тамбурином; резко звякнуло, затихло.

— Преставилась?! — прозвучало так, будто в такое невозможно поверить здесь, среди палящего зноя, под нещадно жарким небом.

Альфонсина склонила голову; сестра Маргерита рядом со мной уже принялась бормотать: Miserere nobis, miserere nobis[8]…

Флер растерянно взглянула на меня, я порывисто прижала ее к себе.

— Что, уже конец? — спросила она. — Обезьянка больше не спляшет?

Я покачала головой:

— Думаю, нет.

— А почему? Из-за той черной птицы?

Я в изумлении уставилась на дочку: в свои пять лет она все подмечает. В глазенках, точно в осколках зеркала, отражалось небо: то голубое, а то лилово-серое, как подбрюшье грозовой тучи.

— Птица черная прилетала, — не дождавшись ответа, повторила она. — Ее уже нет.

Я бросила взгляд через плечо. И в самом деле — ворон, принесший свою весть, улетел. И тут я отчетливо поняла, что предчувствие меня не обмануло. Конец солнечным дням. Маскарад окончен.

2

♥

6 июля, 1610

Мы отослали бродячих актеров обратно в город. Те отбыли обиженные и недовольные, будто их в чем-то обвинили. Но оставлять актеров в монастыре было негоже, к тому же у нас покойница. Из чистой привязанности ко всем без разбора бродячим артистам, я сама отнесла им провиант — сено лошадям, хлеб, козий сыр, обвалянный в золе, и бутыль доброго вина; пожелала счастливого пути.

Перед прощаньем Лазарильо пристально на меня взглянул:

— Лицо твое мне знакомо. Может, где встречались?

— Вряд ли. Я тут с малолетства.

— Столько перевидели городов, — развел он руками, — вот иной человек знакомым и покажется.

"Блаженные шуты" отзывы

Отзывы читателей о книге "Блаженные шуты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные шуты" друзьям в соцсетях.