В стенах кельи трепетала молодая жизнь. В ее больших глазах пылал мир страстей и временами проскальзывал даже под кожей бледных щек. Ее изящные и нежные ладони, соединенные словно в мольбе, судорожно сжимались. Эта женщина любила и страдала, напоминая горящее пламя. На ее точеном теле была белая власяница послушницы, а на тонкой талии висели четки. Неуверенными шагами приблизившись к распятию, она как подкошенная упала и зарыдала.

– Моника, дочь моя, вы поговорили со своим духовником?

– Да, Матушка-Настоятельница.

– И каков был его совет? Полагаю, был таким же, как и мой.

– Да, Матушка, – с грустью согласилась Моника Мольнар.

– Видите? Слишком рано принимать окончательное решение для пострига.

– Я страстно этого желаю, Матушка. Всей душой!

– Даже если и так. Не порыв и восторг должны приводить к тому, чтобы навсегда одеть облачение. Вы должны испытать себя, Моника, истинное ли это ваше призвание. Испытать не в этом святом месте, а в миру, в борьбе, лицом к соблазнам.

– Я не хочу возвращаться в мир, Матушка. Я хочу принять постриг. Не выгоняйте меня. Не отвергайте меня!

– Никто вас не отвергает. Если мы что-либо решили наконец, вопреки вашему желанию, то только для вашего блага. Сейчас я поговорю с вашим духовником. А пока молитесь и ожидайте, дочка. Молитесь и возносите свое сердце Богу. – И сказав это, Настоятельница удалилась неслышными шагами.

– Боже мой! Иисус! Не допусти, чтобы меня отвергли, – со слезами в прекрасных глазах умоляла Моника Мольнар. – Прими меня в число своих жен. Даруй мне покой и покровительство твоего дома. Пусть затянется рана в моем сердце. Пусть эта любовь, которая унижает и смущает меня, закончится. Иисус, очисти мое сердце от человеческой любви и призови к себе!

Мужчина пересекал широкие плодоносные земли. Одетый с изяществом кабальеро, он сидел на статном арабском скакуне, который когда-то ступал по американской земле. Гордо и уверенно, красивой рукой он держал поводья, вонзаясь серебряной шпорой в бока животного. Его волосы были светлыми и прямыми, большие ясные глаза осматривали властным взглядом землю, где он был хозяином и повелителем. Когда он проходил, в поклоне склонялись чужие спины, обнажались смиренные головы работников, как будто сбрасывали лепестки креольские цитроны и белые цветки кофейных плантаций. Но он не улыбался, взгляд его был неспокоен, складки губ судорожно сжимались. Этот человек искал кого-то, но так и не встретил.

– Баутиста! Баутиста!

– Я здесь, ниньо Ренато. Что случилось?

– Я еду с кофейных плантаций, и уже говорил тебе, когда приехал, – упрекнул недовольный Ренато Д`Отремон, еле сдерживая одолевавшую его злость. – Нельзя людям так работать. Это нелепо, бесчеловечно. Четырнадцатичасовой рабочий день – не для людей, не для человеческих созданий, а там у тебя женщины и дети. Почему?

– Так выходит дешевле. К тому же, это продолжается пятнадцать лет и ничего не случилось.

– А кроме того, заключенные из тюрьмы Сен-Пьер работают в цепях. Как такое возможно?

– Ай, ай, ниньо Ренато! Вы привезли эти мысли из Европы. Но не знаете, как дела обстоят здесь. При жизни вашего отца…

– Мой отец был суровым, но не бесчеловечным, – прервал его Ренато, уже по-настоящему раздраженный.

– Имение принесло двойной доход с тех пор, как я управляю им, – подчеркнул Баутиста – в его тоне была дерзость.

– Меня не интересует накопительство! Я хочу, чтобы ты относился к работникам справедливо и с добротой.

– Сеньора согласна с тем, что я делаю.

– Именно это я и собираюсь прояснить. Согласна моя мать, или нет, но я не согласен и должен это исправить, – проворчал Ренато, удаляясь.

С ближнего ручья доносилось журчанье воды. Под зноем тропического полудня женщина покачивалась в гамаке и улыбалась. Аромат зрелого и сладкого фрукта, а не цветка, источала она. Казалось, она отдыхала, но нет, она трепетала, горела, чувствуя, как в груди, словно в огромном вулкане, волновались страсти. Как пантера в засаде, эта женщина надеялась и ждала, словно медленно растущая лава, готовая перелиться через край.

– Айме! Что это такое? Оставь это фортепиано! Хватит! Как ты осмелилась? – упрекнула Каталина Мольнар свою дочь.

– Играть канкан? Видела бы ты, как я его танцую. Это последняя мода Парижа. Посмотри этот журнал.

– Убери подальше эту бумажку! Если бы приехал твой жених. Если бы Ренато увидел, что ты читаешь подобное…

– Пожалуйста, мама, – язвительно возразила Айме. – С Ренато или без него, я буду делать то, что хочу.

– Это плохой путь для будущей жены, тем более, для невесты. Если бы Ренато узнал…

– Хватит, мама! – грубо прервала Айме. – Он ничего не узнает, если ты не расскажешь, я надеюсь, что не расскажешь. Ренато очень далеко. Слава Богу, достаточно далеко, чтобы оставить меня в покое, мы пока еще не женаты.

– Санта Барбара! Поворачивайте на правый борт! Опускайте кливер! Три человека на левый борт вычерпывать воду! Право руля, право руля! Отойди, болван, дай мне руль! Не видишь, что идешь на скалы? Быстро! Вон отсюда!

Прыгая через рифы, бросая вызов взбешенной стихии, морская шхуна проходила у Мыса Дьявола, с потрясающей быстротой кружась меж отточенных скал и песчаных отмелей, и устремилась к узкому проливу, который вел к небольшому безопасному рейду. Почернело небо, омрачилась земля, но мужчину, который управлял штурвалом, не страшила ярость неба и моря. Вот уже преодолено последнее препятствие, и поворачиваясь кругом, он чудом достиг высокого утеса, а затем с гордым видом передал штурвал в руки помощника и спрыгнул на мокрую палубу.

– Бросайте якорь и спускайте шлюпку, чтобы пристать к берегу!

Он спрыгнул на песчаный берег и опустился в воду по пояс, чтобы вытащить маленькую лодку, бросая вызов стихии. С кошачьей гибкостью он сделал несколько шагов, а затем повернулся и вызывающе посмотрел на море и мрачное небо. Вспышка молнии осветила крепкую фигуру этого капитана. Он был сильный и ловкий; босые ноги, казалось, вгрызались в землю, как кроты; кожа обветрена непогодой, сильная шея, широкая грудь, мозолистые ладони, а в гордом лице был дьявольский блеск победителя. Словно сын бури, изгой, восставший против мира, чувствуя в себе силы бороться с ним. Ему было двадцать шесть, и это был самый бесстрашный мореплаватель Карибского моря. Люди звали его Хуан Дьявол.

10.

Старый дом семьи Мольнар одиноко возвышался в конце широкой улицы у берега моря, как все окраины Сен-Пьера. За крепкими стенами, покрытыми известью, располагались просторные, прохладные и проветренные комнаты, обставленные с несколько старомодной роскошью. Это был один из тех домов, в котором усиленно поддерживалась внешняя видимость, где чинят портьеры и моют старые полы до блеска. В нем было много свободных комнат, его окружал неухоженный и дикий сад, в глубине заросший густой рощей. Дальше были крутые берега и море, величественное и безжалостное к ним, терзаемым ветрами и ураганами, всегда разгромленным и обновленным живительной силой суровой земли.

Айме де Мольнар вошла в комнату без мебели, открыла выходящее в глубину сада окно, и осталась ждать, напряженная, страстная, равнодушная к порывам ветра, к каплям дождя, время от времени падавшими на темные волосы, открытый лоб, смуглые щеки, побледневшие от желания, на губы, алчущие и чувственные, судорожно сжатые в нетерпеливом выражении, когда появился шум уверенных шагов. Кто-то подходил к окну, шлепая танго по лужам, безразличный к ярости урагана. Как и она, напряженный и алчущий. Кто-то пришел сжать ее в грубом объятии, поцеловать в губы, дрожа и задыхаясь.

– Наконец-то! Я ждала тебя со вчерашнего дня, Хуан. Что ты делал? Где был? – спросила Айме.

– В море. Я приехал вопреки всем ветрам. Сотни раз я был на грани того, чтобы разбить корабль этой ночью. И ты еще будешь жаловаться?

– Дело в том, что я не могу жить без тебя! Не понимаешь? Когда ты не сдерживаешь своего слова, я начинаю думать, что ты с другой, и начинаю сходить с ума. Хочу тогда уничтожить, убить тебя! А ты?

– Хищница! – упрекнул удовлетворенный и улыбающийся Хуан. – Иногда мне тоже хотелось бы убить тебя! Выходи, пойдем со мной.

– Ты с ума сошел? В такую ночь?

– Тем лучше, так нас не выследят. Выходи или я уйду…

– Нет, не уходи… Я выйду, тиран… Хуан Дьявол.

Довольный Хуан еще раз поцеловал Айме, схватил ее, обнимая через железные прутья, врезавшиеся в широкую и сильную грудь. Потом оттолкнул ее, с жгучим взглядом страсти и власти:

– Приходи поскорей. Жду тебя возле деревьев. Если слишком задержишься, то не найдешь меня.

Час любви прошел, прошла и буря. Ветер разогнал тучи, разорвал их на части, и в темных клочках, словно лоскутках небесного бархата бриллиантами мерцали звезды.

На узкий песчаный берег выходил широкий глубокий грот с острыми краями. На покрывавшем пещеру белом песке сидела Айме, прислонившись к мужчине, и трепетала от сладости прошедшего мгновения. Распущенные черные волосы падали ей на плечи, пылал чувственный и влажный рот. В сумраке ее глаза были как две блестевшие звезды. Аромат ее молодого тела был подобен бушующему и зовущему морю, каймой пены простирающемуся до самого пляжа.

– Ты с ума меня сводишь, Айме. Знаешь, ты как эта земля? Ее всегда нужно завоевывать в битве, но нет земли более красивой, более пахнущей цветами, которая бы давала плоды слаще твоих губ, – он снова начал ее целовать. Затем резко отодвинул, пристально и сурово посмотрел на нее. – Почему ты заставила меня столько ждать?

– Мой Хуан, мой Хуан! – шептала Айме, дрожа от страсти. – Сказать тебе правду? Я хотела посмотреть, уйдешь ли ты, если я задержусь.

– Ах, да? Ты и вправду задержалась, чтобы вывести меня?

– Ай, дикарь! Не сжимай так, ты делаешь мне больно. Какой ты глупый! – засмеялась она довольно. – Я задержалась, потому что говорила с мамой.

– Если ты захочешь, то сумеешь прервать разговор.

– Конечно. Но я не хотела, она говорила о моей сестре.

– О монахине?

– У меня нет другой сестры. Но она еще не монахиня. Всего лишь послушница. Мама не хочет, чтобы она принимала постриг.

– Если она захочет, то сделает это.

– Конечно. Она упрямая, как и я, мы похожи во многом, а в этом больше всего.

– Похожи? – Хуан разразился издевательским смехом. – Надо бы посмотреть на тебя в одеянии монашки!

– А может мне, как и ей, ударит в голову эта прихоть.

– И тебя бы приняли?

– А почему бы и нет? Что ты себе воображаешь? Думаешь, я ничего не стоящая вещица? Думаешь, не стою ничего, потому что соизволила посмотреть на тебя?

– Мне кажется, кое-что большее, чем посмотреть… – язвительно намекнул Хуан.

– Вот как значит? Мужчины не благодарят ни за что.

– Я благодарен за то, что ты такая красивая, что у тебя атласная кожа и порочное сердце. За это и нравишься. Смеешься?

– Мне смешно, потому что говоришь так же, как и я. Я тоже ненавижу слащавость. А тебя люблю, потому что у тебя этого нет; за то, что ты грубиян, дикарь, дьявол. Хуан Дьявол… Кто дал тебе это имя?

– Кто-то… Не все ли равно? Для меня оно хорошее… для меня все хорошо.

– Это точно, для тебя хорошо все, что плохо. Поэтому ты мне тоже нравишься. И влюбилась в тебя, не спросив ничего. Я даже не знаю точно, кто ты.

– Какое это имеет значение?

– Никакого, но мне все же любопытно. Где ты родился? Кем были твои родители? Твое настоящее имя? Кем ты был, прежде чем стать капитаном корабля, который непонятно, из какого порта приплывает, и что возит? Кто же ты? Ответь!

– Я из этих мест, как и мой корабль, и зовут меня Хуан. Если тебе не нравится Хуан Дьявол, можешь звать меня Хуан Хуана. Я принадлежу только себе, не считая дьявола.

– А мне хоть немножко принадлежишь?

– Конечно! Тебе принадлежу, как и ты мне, на какое-то время, – засмеялся он язвительно.

– Знаешь, ты иногда жестокий! Не смейся так. У тебя злой смех! Не знаю, почему я люблю тебя, почему меня тянет к тебе, как это я влюбилась.

– Это я влюбился в тебя, дорогая. Не помнишь? Это было на пляже. Ты прохаживалась со своим кружевным зонтиком, а я подплывал на своей лодке. Ты стала меня рассматривать. Конечно же, ты подумала: Прекрасный Зверь. И задалась целью приручить меня, но это не так просто. Как бы тебе не разочароваться.

– Почему ты так говоришь? Ты очень плохой, – и со страстью в черных очах Айме воскликнула: – Я люблю тебя, Хуан. Люблю, ты нравишься мне больше всех и всего. Поцелуй меня, Хуан! Поцелуй и скажи, что тоже меня любишь. Скажи много раз, даже если это неправда!

Хуан ничего не ответил. Обезумевший, страстный, он целовал ее, а ее горящие глаза прикрылись ресницами.

В неясных очертаниях горизонта проглядывало сияние рассвета.

– Моника, дочь моя, напоминаю вам, что послушание – первый обет, который вы дали, надевая это облачение.

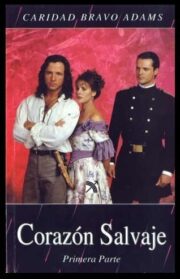

"Дикое Сердце (ЛП)" отзывы

Отзывы читателей о книге "Дикое Сердце (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дикое Сердце (ЛП)" друзьям в соцсетях.