— Привет, Максим. Там под деревом воет какой-то человек… Ты меня не узнал?

— Да нет, я узнал… я просто… Это Габи поет псалмы… он немного не в себе, но ты не бойся, вообще он спокойный. М-м-мда. А ты… какими судьбами?

— Я надеялась, что ты мне позвонишь…

— Я хотел позвонить, но, понимаешь, я случайно потерял твой телефон… вот.

— Понятно… я почему-то так и думала. Слушай, у тебя есть что-нибудь попить? Холодное?

— Ну да, вода есть в холодильнике… я сейчас…

— Абу Скандра! Абу Скандра! Я уже пришел! Смотри, что тебе принес Абу Айман!

Абу Айман с похорон. Ставит на стол банку с фисташками. Сразу ушел, слава богу.

— А почему он так тебя называет?

— Как называет?

— Ну, Абу что-то там…

— А, Абу Скандра? Это значит, что я отец Александра, у арабов так принято… у меня же есть сын в Николаеве…

— Понятно…

Вэй измир, кошмар, кошмар… Полный бред, грязища, на полу раздавленные конфеты, этот еще воет во дворе… Кофе ей предложить? Я не могу даже выйти отсюда, они же разнесут мне гробницу со своим халакэ, хотя… хуже не будет… наверное…

— А можно мне подняться на крышу? Оттуда вид очень красивый.

— Конечно! Хочешь, я принесу туда кофе…

Мираж. Стоит у перил, на том же месте… Какой сегодня ужасно горячий воздух, даже грудь болит…

— Совершенно нечем дышать. Ты как переносишь хамсин[13]?

— Разве сегодня хамсин? А я не заметил… Кофе от Абу Аймана, я тут его поставлю, не переверни…

— Правда не чувствуешь? А я просто с ума сходить начинаю, с мамой вот поругалась…

— Это нормально. Если во время хамсина бедуин убивает жену, то его оправдывают.

— А если наоборот? Интересно… у них же там своя религия, да? Бедуинская…

— Ну да, какое-то язычество… точно не знаю.

— Классный кофе… И этот вид на закате, в тот раз было уже темновато. Знаешь, как у китайцев — ощутить предел зрения…

— Да, это точно. У нас тут есть одна сумасшедшая, Хая Шварц, ей постоянно не хватает кислорода… а я недавно подумал — мне внизу стало не хватать пространства, так что этот вид меня держит… так бы уволился уже давно.

— Ты романтик. А что это за район? Во-он те дома…

— Да все арабские деревни, причем ужасно бедные, черти из чего слепленные… Видишь, а сверху все неплохо… даже красиво… Ну вот, я не романтик, я просто грубое животное… Это были любимые чашки муэдзина, он мне не простит…

Все… я уже не могу остановиться… шелковая ткань прохладнее, чем ее кожа, я не знаю, что мы будем дальше… она обхватывает меня за шею… она все делает сама… боже, она такая легкая и горячая, я держу ее… сердце ужасно бьется, вот так сейчас можно умереть… ее язык у меня во рту, это она целует меня… я как будто… одеревенел… я уже в ней… внутри… такое все мягкое… очень… господи… но больше невозможно… все. Только как же… ладно, она наверное знает, что делает. Сумерки, внизу все больше огней… Молчим. Надо что-то сказать? Теперь я чувствую хамсин, да, типичный хамсин… как будто дышишь песком. Мы оба вздрагиваем, еще бы — Абу Айман включил свой громкоговоритель, грянул «Аллах акбар»…

Ей пятьдесят, а кожа, как у младенца, еще бы — из дому вообще не выходит. Сегодня опять меня не узнала, вернее, как обычно, приняла за бабушку. Бедная мама, что там, у нее в голове? И как можно часами смотреть в одну точку, совсем не мигая? Если честно, мне ее не жаль. Уже. Надо быть честной, хотя бы перед собой. Когда она смотрит на меня, кривя губы гримасой ненависти и презрения (больной рассудок не мешает ей выказывать эмоции), меня не хватает на жалость, тем более — на любовь. Сегодня не пришла тетя Тамара, потому что ее бросил муж. Завтра обещала. Тоже еще история. Тамаре семьдесят, русская-русская, выглядит, как деревенская бабулька, ходит в платочке. А мужу за восемьдесят, он еврей. Всю жизнь прожили вместе, нарожали детей (пять или больше, не помню), внуков куча, и вот на тебе — ушел старик. Причем к своей первой жене, одинокой старухе. Она приехала с Украины, и взыграла любовь. Тамара рассказала мне это по телефону даже с юмором, но как знать, что там на самом деле… лишь бы не заболела. Тамаре с мамой легко, мама ее слушается, иногда даже разговаривает с ней и ест с аппетитом. Мама любит фотографии, перебирает их часами, раскладывает на столе, как карты, иногда рвет какую-нибудь. Мама считает себя моей дочкой, то есть не лично моей, а как будто я — бабушка Валя, ее мать. У мамы нет причин ненавидеть бабушку, но она повторяет одно и тоже: «Это ты виновата, ты заставила меня, у меня там все было, все, все, все…» Имеется в виду — заставила переехать жить в Израиль. Все это полная чушь, никто не заставлял ее, конечно, а бабушка вообще сопротивлялась, хотела остаться в Москве, все ждала — вдруг дед найдется? И ничего особенного у мамы в Москве не было, кроме дурацких женихов, с детства их помню. Один козел даже жил у нас целый год, прятал в подъезде свои деликатесы, чтобы его не объели… Работу она потеряла, разумеется. Ни мама, ни отчим так и не смогли освоить иврит. Ну, мама-то ладно. А Евгений Осипович, такой восхитительно интеллигентный еврей, профессор, библиограф, немецкий знал в совершенстве… а вот не пошло. Наверное, из-за возраста. Причем он бредил Израилем, никогда здесь не бывал, но бредил. Дома — только и разговоров, что о Великом исходе, о Судьях Израилевых, о царе Давиде… и об образовании государства Израиль, и о преодолении трудностей, и какое это чудо — возрождение древнего языка. Мне было лет десять, когда они с мамой поженились, а потом, когда они решили уехать, семнадцать, кажется. Ну да, я только школу закончила. Но ведь могла бы остаться, хотела же поступать в МГУ, бабушка, опять же… Черт меня дернул послушаться отчима. Он же удочерил меня, и вообще я его уважала, да и сейчас (земля ему пухом). Сначала мы жили в Тель-Авиве, делать было абсолютно нечего, и мы втроем ходили на пляж, каждый день. Я люблю море, курортами не избалована, но сразу же стала ощущать себя эдаким 17-летним «недорослем», фонвизинским Митрофанушкой, «за ручку» с мамой-папой шагающим на море. С надувным матрацем и учебником иврита под мышкой, особенно хорош был Евгений Осипович в цветастых шортах, пожилой и веснушчатый. Он любил повторять: «Вот я иду по своей стране, со своей любимой женой, с дочкой, и я счастлив!» Знакомые обещали ему работу в университете, но все испортил язык, он так и не смог сдать экзамен. И пошел чернорабочим на какой-то ужасный завод, где варили резину. От этих испарений или просто от огорчения отчим заболел и сразу же умер, сердце не выдержало… Да. Что-то я все о грустном, а если продолжать — там еще хуже будет.

Вчера я купила себе несколько белых вещей, особенно радуют туфли-сапоги на прозрачных каблуках. В таком виде пришла на работу, и все сразу же захотели себе что-нибудь белое. Ехать мне с Максом в Эйлат, или это уже слишком — я думаю, думаю, все думаю… Выдержу ли я этот туризм? Спать в палатке, мыться в кафе, где работает его друг. На чем готовить? На примусе? Дикий отдых с диким мужчиной. Справедливости ради — Макс интересный, у нас с ним много общего, дело даже не в сексе, хотя… никогда ведь непонятно, в чем дело. Во всяком случае, он не кажется мне таким примитивным, как в первый раз.

Вчера меня укусил крот. Я обнаружил крота рядом с гробницей, он плашмя лежал на каменных плитах и тяжело дышал, наверное, кто-то из посетителей принес его с собой, а потом выбросил. Потому что еще полчаса назад никакого крота на этом месте не было. Я решил перенести его под гору, поближе к источнику, где есть нормальная земля. Встав на колени, я хотел положить зверька в целлофановый пакет, но крот вдруг весь изогнулся, подпрыгнул и цапнул меня за нос, после чего был таков. Убегал он довольно бодро, раньше я думал, что кроты передвигаются еле-еле, вперевалку — наверное, это влияние сказки «Дюймовочка», где все кроты толстые и в очках. Меня отпустили с работы, но в больнице возникла трудность — чтобы ввести противостолбнячную сыворотку, надо было зарегистрировать мой укус, а в реестре Минздрава Израиля укус крота не значится. Есть суслики, лисы, верблюды, кролики, козы, а крота нет. Рану обработали, я сидел с пластырем на носу, но меня не отпускали, решая важный вопрос — записать мой случай как укус суслика или все-таки открыть новую рубрику, для этого надо посылать запрос в Министерство. Победил крот. Теперь я — единственный гражданин Израиля, укушенный кротом (крот на иврите — хафарфэрет).

Абу Айман обиделся на меня за то, что я показал ему счет за переговоры на сумму 161 шекель и отказался впредь давать ему телефон.

— И даже в экстренных случаях не будешь давать мне звонить?

— Не буду.

У Абу Аймана каждый день бывает 2–3 экстренных случая, к тому же есть свой телефон.

Только что приходил коэн[14], я видел его тут впервые. Неприятный тип и ужасно болтливый, мы с ним даже немного повздорили. Сначала прочел мне лекцию на тему: «Куда коэну можно входить и до каких пор продвигаться», из которой я ничего не понял, потом разглагольствовал про Шестидневную войну, что тщательнее надо было изгонять арабов с территорий, а то расплодились. Насколько я понимаю, коэнам вход в здание, где есть покойный или погребенный, строго воспрещен, некоторые коэны вообще не входят в гробницу, даже туда, где я сижу, молятся снаружи, а этот полез прямо вниз, в синагогу. Бр-р-р! Остановившиеся глаза-маслины за толстенными линзами, сутулая спина, впалая грудь, черные чулочки. А запах грязного белья! И кашлял мне прямо в лицо. Положил на мой стол промасленный сверток с какой-то едой, я говорю — заберите. Не реагирует, потому что открыл новую тему (покончив с Шестидневной войной): теперь вдохновенно рассуждает о том, что в еврейской традиции никогда не было культа тела, что это все придумали поганые язычники — древние греки и римляне. Я не выдержал и спросил: «В вашем случае отсутствие культа тела, видимо, превратилось в культ грязи и физического уродства? Вы иногда хотя бы моетесь? И заберите со стола свой сверток!» А он мне на это заявляет, что скоро я уйду в небытие вместе со своей модой. Какой модой? Хватаю сверток и сую ему в руки, а он вдруг как заверещит, что я осквернил его еду. И не взял, все на пол упало. Я так озверел, что готов был схватить его за шиворот и вытолкать вон, но, слава богу, тут подоспел Рав Йосеф Вакнер. Коэн к нему — мол, этот наглый гой посмел прикоснуться к еде![15] Вакнер удивился — какой же он гой, говорит, он самый настоящий еврей.

— Этот шомер еврей? И мама еврейка и папа? А не похож! — Скорчил рожу и, кряхтя, собрал с пола свои пирожки.

Физический облик многих религиозных евреев и правда удручает, духовное начало так превозносится, что тело быстро приходит в негодность (особенно зубы!), о спорте и говорить не приходится. Много худых и очень толстых, так что армейская выправка им бы не помешала.

Вряд ли в этой жизни я пойму иудаизм, но вот что меня восхищает — веками ждут восстановления своего Храма и в другом месте строить его не хотят. Удивительно, не в двух метрах от разрушенного (а место там есть), а только там, где теперь мечеть Омара. Тысячелетиями молятся об этом. Раньше я думал, что синагоги — это их храмы, оказалось — нет, просто молельные дома, где евреи молятся о возвращении Храма.

Визит коэна почему-то всколыхнул во мне «философские глубины». Вот есть люди, совершенно непригодные для религии, например, я, или Оля, или Марк со своими стихами — много людей. А если б я родился в ортодоксальной семье? Тоже ходил бы в шляпе с пейсами, молился часами напролет, пел псалмы, зажигал свечи? Как миленький. Но некоторые приходят к религии в зрелом возрасте, а некоторые и уходят. Хотя инерция мышления очень велика. Моя жена Таня стала православной после рождения нашего сына, почему? Мы крестили Сашу, это был первый и последний раз, когда я был в церкви. Меня окружили бабушки и стали допрашивать: когда последний раз причащался? Живу ли я с женой как с женщиной? Это плохо, надо целомудренно, как брат с сестрой, вот только если замыслим ребеночка и т. п. Одна даже подозрительно сощурилась — а ты, милок, не еврей? Чо-та креста не видно. Эти бабки, будто кусачие зверьки, как вспомню — мороз по коже. Жена сказала тогда, что набросившиеся на меня старухи — это происки темных сил, что они хотят внушить мне отвращение к церкви, что надо смирить гордыню, короче, каждому свое.

30.09.2004, четверг

Понедельник, 30 сентября 1957 года

Вчера, по личному приглашению Ван Му-ханя (секретарь местной организации), мы с Зориным посетили партсобрание китайских товарищей. Накануне 1 октября, Дня образования КНР, очень много желающих вступить в партию. В духе кампании «ста цветов» от кандидатов требовалась резкая критика в адрес самой компартии Китая, и немногие смогли выступить с серьезными высказываниями. Например, молодой милиционер поднялся на трибуну и говорит: «Члены партии должны укреплять дисциплину, выявлять недостатки, заниматься изучением марксизма-ленинизма и т. п.». Его останавливают — это банально, вскройте какой-нибудь гнойник. Ван Му-хань имеет недостатки? Парень молчит. «Если хотите вступить в ряды партии, выступите с серьезной критикой». Одна девушка, кажется, библиотекарь, очень долго выступала, говорила, что многие коммунисты считают себя высшей расой, оторвались от народа, разъезжают в дорогих машинах. Ее тоже пока не приняли, сказали, что девушка высказала не свои мысли, а процитировала недавнюю статью из «Гуанмин жибао». Она стала возражать и даже привела какие-то примеры из жизни, но… Принято было только двое: рабочий-передовик (он заикался и его не мучили долго) и пожилая учительница. Последняя вскрыла «бюрократические язвы» на примере Министерства образования. Даже не знаю, будь я на их месте, выдержал бы «экзамен» или нет.

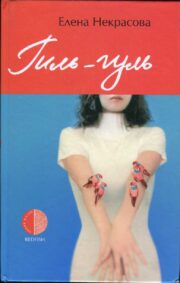

"Гиль-гуль" отзывы

Отзывы читателей о книге "Гиль-гуль". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гиль-гуль" друзьям в соцсетях.