— О нет, ваше величество, никогда! Это было бы ужасно, — ответил Порпорино, задетый бесцеремонностью, с какой король говорил о замечательной актрисе.

— Нет, нет, не пускайте ей кровь, — сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. — Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы. Вы, лекари, не воины — вы просто убийцы! Оставьте ее в покое. Дайте ей воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь — это может ее убить. Ведь эти господа ни перед чем не останавливаются. Поручаю ее вам, Пельниц! Отвезите ее домой в своей карете. Вы отвечаете мне за нее. Это самая великолепная певица из тех, что были у нас до сих пор, и нам не скоро удастся найти такую же. Кстати, а что вы споете мне завтра, Кончолини?

Спускаясь с лестницы театра вместе с тенором, он говорил уже о другом, затем отправился ужинать во дворец, где в столовой уже сидели Вольтер, Ламетри, д’Аржанс, Альгаротти[27] и генерал Квинт Ицилий.[28]

Фридрих был жесток и глубоко эгоистичен. При всем том он бывал порой великодушен и добр, а иной раз даже нежен и отзывчив. И это отнюдь не парадокс. Все знают страшный и в то же время пленительный характер этого многогранного человека, эту сложную натуру, которая была полна противоречий, как у всех сильных людей, если они к тому же облечены неограниченной властью и ведут бурную жизнь, способствующую развитию всех их недостатков и достоинств.

За ужином, поддерживая язвительно-остроумную, пересыпанную тонкими, а иногда и грубоватыми шутками беседу с этими милыми друзьями, которых он совсем не любил, с этими умными людьми, которыми он отнюдь не восхищался, Фридрих внезапно впал в задумчивость и после нескольких минут молчания сказал, вставая из-за стола:

— Продолжайте беседу, я слушаю вас.

С этими словами он уходит в соседнюю комнату, берет шляпу и шпагу, делает пажу знак следовать за собой и исчезает в глубине длинных коридоров и потайных лестниц своего старого дворца, меж тем как гости, полагая, что он находится где-то поблизости, по-прежнему взвешивают каждое слово и не осмеливаются сказать друг другу ничего такого, чего бы не мог слышать король. Впрочем, все они до такой степени (и не без основания) не доверяли друг другу, что в любом уголке прусской земли ощущали реявший над ними призрак грозного и коварного Фридриха.

Ламетри — врач, с которым король почти никогда не советовался, и чтец, которого он почти никогда не слушал, — был единственным, кто не знал страха и никому его не внушал. Все считали его совершенно безобидным, а он нашел средство сделаться совершенно неуязвимым. Средство было таково: он говорил в присутствии короля такие дерзости и совершал такие безрассудства, что ни один враг, ни один доносчик не смог бы обвинить его в проступке, который он сам не проделал бы на глазах у короля с величайшей смелостью и совершенно открыто. Казалось, он понимал буквально те софизмы о всеобщем равенстве, которыми якобы руководствовался король в узком кругу семи или восьми человек, удостоившихся его близости. В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Ремисберга.[29] Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия[30] — Дионисий. Ламетри (что это было — беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность?) вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развалясь на его кушетках, не стесняясь высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, не задумываясь объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и все прочие «предрассудки», в которых пробил брешь «свет разума» сегодняшнего дня. Словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления, что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно опрокинуты и раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры, — а именно таков был Фридрих, — какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионом, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысяча необдуманных поступков. Фридрих считал Ламетри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя: «Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы».

Но тут же добавлял: «Зато это человек искренний, не двоедушный, не двуличный. Он не способен злословить исподтишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие пресмыкаются передо мной, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной и они встают во весь рост? Стало быть, Ламетри — честнейший из всех моих придворных, и я должен выносить его, хоть он и невыносим».

Так шло и дальше. Ламетри уже не мог рассердить короля и даже ухитрялся рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного славословия, которое начинало уже тяготить его самого, циник Ламетри вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и ниспровергать кумира, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дружески беседуя с Ламетри, и не мог без него обойтись: ведь это был единственный человек, не притворявшийся, что ему весело в обществе короля.

Маркиз д’Аржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков (обер-камергер Вольтер получал двадцать тысяч). То был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый; человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и в конце концов тайно женился на мадемуазель Кошуа, лучшей актрисе Французской комедии в Берлине, особе некрасивой, но умной, которой ему вздумалось дать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и д’Аржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Д’Аржанс искренне любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных. Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный д’Аржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток.

Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый стратег, а впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова.

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгаротти. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствие. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а, напротив, почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними.

Исключением оказался один Ламетри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал:

— Что же это такое, черт побери! По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского. Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое неудовольствие.

Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным, в опочивальню короля и тотчас вернулся с возгласом:

— Никого! Нет, как вам это понравится? Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пищеварения. Вот чудак!

— Сами вы чудак! — ответил Квинт Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламетри.

— Так, стало быть, король ушел? — спросил Вольтер, вздохнув свободнее.

— Да, король ушел, — сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. — Я только что встретил его на заднем дворике в сопровождении одного-единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали, и, разумеется, я его не узнал.

Мы должны сказать несколько слов о третьем камергере — новом госте, только что вошедшем в столовую, — не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламетри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, тот светский развратник времен Регентства, который в молодости блистал при дворе графини Пфальцской — матери герцога Орлеанского, — тот самый неистовый игрок, чьи долги уже отказался платить прусский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наушничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупо оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под рукой человека, который способен на любую подлость, ибо находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок, Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя. Это был вечный царедворец — ведь некогда он был пажом покойного короля. Утонченный разврат в духе Регентства сочетался в нем с грубым цинизмом Табачной коллегии[31] Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Пельниц не слишком боялся ее потерять, тем более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял.

— Черт побери! — вскричал Ламетри. — Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом — получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал.

— Или лучше того, — со смехом подхватил Пельниц, — сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею.

— Что это еще за чародей? — спросил Вольтер.

— Знаменитый граф де Сен-Жермен.[32] Нынче утром он появился в Берлине.

— Вот как! Интересно бы узнать, кто он — шарлатан или сумасшедший.

— Это нелегкое дело, — ответил Ламетри. — Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного.

— Видно, не такой уж он сумасшедший! — вставил Альгаротти.

— Поговорим о Фридрихе, — сказал Ламетри. — Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он! Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.

— Если угодно, я готов рассказать… — начал Пельниц.

— Надеюсь, сударь, — побагровев от негодования, вмешался Квинт, — что вы не станете отвечать на странные вопросы Ламетри. Если его величество…

— Ах, милейший, — перебил его Ламетри, — с десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз и навсегда, и я знаю лишь один закон: «За ужином король не существует». Да разве вы не видите, что бедняга король скучает, и разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть о гнете его величия? Ну, Пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король?

— Я не желаю этого знать! — заявил Квинт, выходя из-за стола.

— Как хотите, — сказал Пельниц. — Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши!

— Я весь превратился в слух, — сказал Ламетри.

— Я тоже, черт побери, — смеясь сказал Альгаротти.

— Господа, — проговорил Пельниц. — Его величество находится сейчас у синьоры Порпорины.

— Да вы просто морочите нас! — вскричал Ламетри. И добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.

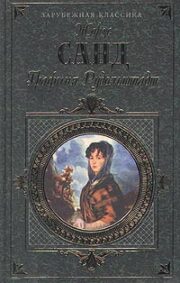

"Графиня Рудольштадт" отзывы

Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.