— Вы говорите об аббатисе Кведлинбургской? — спросил Сен-Жермен. Скажите, поверите ли вы моему честному слову?

— У меня нет права в нем сомневаться, — ответила Порпорина.

— Тогда даю вам честное слово, — продолжал граф, — что принцесса ничего не говорила мне о вас по той простой причине, что у меня никогда не было возможности обменяться хотя бы единым словом ни с ней, ни с ее наперсницей — госпожой фон Клейст.

— Но ведь вы как-то связаны с ней, граф, если не прямо, то через других людей?

— Связь эта сводится к тому, что я через третьих лиц пересылаю ей письма Тренка и получаю письма принцессы для передачи ему. Как видите, я не пользуюсь особым ее доверием, если она до сих пор полагает, будто я не знаю, какого рода чувство заставляет ее заботиться о нашем беглеце. Впрочем, принцесса не вероломна, она просто взбалмошна. Такими становятся все деспотические натуры, когда их притесняют. Служители истины ожидали от нее многого и покровительствовали ей. Дай бог, чтобы им не пришлось раскаяться!

— Вы несправедливы, граф, к этой привлекательной и несчастной принцессе. Быть может, вы плохо осведомлены о ее делах. Я, впрочем, совсем ничего не знаю о них, но…

— Не лгите понапрасну, Консуэло. Вы ужинали у нее прошлой ночью, и я могу рассказать вам все детали.

Тут граф де Сен-Жермен привел мельчайшие подробности этого ужина, повторил речи, произнесенные принцессой и госпожой фон Клейст, рассказал даже, как они были одеты, каково было меню, сообщил о встрече с Женщиной с метлой и т.д. Не ограничившись этим, он упомянул также об утреннем визите короля к нашей героине, привел фразы, которыми они обменялись между собой, рассказал о том, как король замахнулся тростью на Консуэло, об угрозах и раскаянии Фридриха, обо всем — вплоть до жестов и выражения лица обоих собеседников. Словом, ему было известно все, словно он сам присутствовал при этой сцене.

— Вы сделали большую ошибку, наивное и великодушное дитя, — сказал он под конец, — что поддались этому обманчивому возврату дружбы и доброты: король очень искусен в изъявлениях такого рода, когда ему это нужно. Царственный тигр даст вам почувствовать свои когти, если вы не примете более влиятельного и более достойного покровительства — покровительства поистине отеческого и всесильного. Не ограничиваясь узкими пределами маркграфства Бранденбургского, оно будет сопутствовать вам на всей поверхности земного шара — вплоть до незаселенных пространств нового мира. — Кроме бога, я не знаю никого, — ответила Консуэло, — кто мог бы оказать подобное покровительство и пожелал бы распространить его на столь незначительное существо, как я. Если я и подвергаюсь здесь опасности, то на одного лишь бога возлагаю я свои надежды. И буду остерегаться всякого иного заступничества, ибо мне неизвестны ни способы его, ни побуждения.

— Подозрительность плохо вяжется с великодушием, — возразил граф. — Графиня Рудольштадт великодушна — поэтому, и только поэтому, она имеет право на покровительство истинных служителей божьих. Что касается способов этих служителей, то их не счесть, и по своему могуществу и нравственной чистоте они столь же отличны от способов, применяемых королями и принцами, сколь высокие деяния божьи своею святостью отличны от дел честолюбцев и деспотов этого мира. Вы питаете любовь и доверие к одному лишь божественному правосудию — пусть так! Но вы не можете не признать его влияния на людей добрых и умных, являющихся здесь, на земле, исполнителями воли всевышнего и вершителями его закона. Восстанавливать справедливость, покровительствовать слабым, сдерживать тиранию, поощрять и вознаграждать добродетель, распространять принципы высокой нравственности, оберегать священную сокровищницу чести — такова во все времена была миссия знаменитой и почтенной корпорации, которая под разными названиями и в разных формах существует со времени возникновения обществ до наших дней. Взгляните на грубые и бесчеловечные законы, управляющие народами, взгляните на человеческие предрассудки и заблуждения, взгляните — и вы увидите следы чудовищного варварства! Чем же вы объясните, что в мире, которым так дурно распоряжается невежество толпы и вероломство правителей, могут иногда расцветать добродетельные сердца и распространяться некоторые истинные учения? А ведь это случается, и белоснежные лилии, чистейшие цветы, такие души, как ваша, как душа Альберта, распускаются и блестят на нашей грязной земле. Но разве могли бы они сохранить свой аромат, уберечься от укусов гнусных пресмыкающихся, устоять против бурь, если бы их не поддерживали и не оберегали какие-то благодетельные силы, чьи-то дружеские руки? Разве мог бы Альберт, этот благородный человек, совершенно чуждый мерзостям толпы, человек, стоящий настолько выше простых смертных, что они сочли его безумцем, разве мог бы он черпать свое величие и веру только в самом себе? Разве он одинок во вселенной и разве никогда не закаляет свои силы в горниле сочувствия и надежды? А вы сами? Разве стали бы вы тем, что вы есть, если бы божественное дыхание не перешло из души Альберта в вашу душу? Но сейчас, разлученная с ним, попав в недостойную вас сферу, подвергаясь тысячам опасностей, вы — актриса, вы — поверенная тайн влюбленной принцессы и слывущая любовницей развратного себялюбца короля, — неужели вы надеетесь сохранить незапятнанной вашу чистоту, если крылья таинственных архангелов не раскроются над вами, осенив вас небесным щитом? Помните, Консуэло, не в себе самой, во всяком случае — не только в себе самой, почерпнете вы необходимые вам силы. Благоразумие, которым вы так гордитесь, будет легко обмануто хитростью и лукавством, окружающими во мраке ваше девственное ложе. Научитесь же уважать святое воинство, невидимых солдат веры, которые уже стоят стеной, оберегая вас. Никто не требует от вас ни обязательств, ни услуг; вам приказывают одно — ощутив неожиданное действие этой благодетельной поддержки, покоритесь и доверьтесь. Я сказал все, что мог. Теперь обдумайте хорошенько мои слова, и когда наступит должное время, когда вы увидите чудеса, свершающиеся вокруг вас, вспомните, что все возможно для тех, которые верят и трудятся сообща, для тех, которые равны и свободны. Да, да, для них нет ничего невозможного, когда нужно вознаградить добродетель, и если ваша окажется достаточно высокой, вы получите наивысшую награду — они смогут даже воскресить Альберта и вернуть его вам.

Проговорив все это возбужденным, полным восторженной уверенности тоном, человек в красном домино встал, склонился перед Консуэло и, не ожидая ответа, вышел из ложи, а она застыла на месте, погруженная в странные мечтания.

Глава 13

Консуэло, желавшая теперь одного — уйти отсюда, наконец-то спустилась вниз и встретила в коридоре двух человек в масках: те подошли к ней, и один из них шепнул:

— Остерегайся графа де Сен-Жермена.

Ей показалось, что это голос Уберти Порпорино, ее партнера по сцене, и, схватив его за рукав домино, она спросила:

— Кто такой граф де Сен-Жермен? Я не знаю его.

Но второй человек в маске, даже не пытаясь изменить голос, — Консуэло сразу узнала, что это был грустный скрипач, молодой Бенда, — взял ее за руку и сказал:

— Избегай приключений и искателей приключений.

После чего они поспешно отошли, словно желая уклониться от ее вопросов. Консуэло, потратившая столько усилий, чтобы сделаться неузнаваемой, удивилась, что ее узнают так легко, и теперь ей не терпелось уйти отсюда. Но вскоре она заметила, что за ней наблюдает еще один человек в маске; по походке и по фигуре она как будто узнала в нем господина фон Пельница, директора королевских театров и камергера короля. Она окончательно в этом убедилась, когда он обратился к ней, как он ни старался изменить голос и манеру говорить. Он завел с ней беседу на разные темы, но она молчала, понимая, что он хочет услышать ее голос. Ей удалось как-то отделаться от него, и она нарочно прошла через всю залу, чтобы запутать его на тот случай, если бы ему вздумалось пойти за ней следом. В зале толпились люди, и она с трудом пробралась к выходу. Здесь она обернулась, желая убедиться, что за ней не следят, и с удивлением заметила в углу Пельница, шепотом разговаривавшего с красным домино — судя по всему, с графом де Сен-Жерменом. Она не знала, что Пельниц познакомился с ним еще во Франции, и, опасаясь предательства со стороны искателя приключений, вернулась домой, терзаемая тревогой — не столько за себя, сколько за принцессу, чей секрет она невольно выдала весьма подозрительному человеку.

Проснувшись утром, она увидела над своей головой венок из белых роз, подвешенный к распятию, которое ей досталось от матери и с которым она никогда не расставалась. Одновременно она заметила исчезновение кипарисовой ветки, неизменно украшавшей распятие с тех пор, как однажды в Вене, в вечер ее триумфа, ее бросила на сцену чья-то неизвестная рука. Она стала повсюду искать ветку, но тщетно. Казалось, вешая на ее место цветущий, радостный венок, кто-то намеренно убрал этот мрачный трофей. Горничная не смогла объяснить ей, каким образом произошла эта замена. Она уверяла, что накануне весь день не выходила из дому и никого не впускала. А приготовляя на ночь постель своей хозяйке, она не заметила, висел уже венок или нет. Словом, она была так искренне удивлена этим происшествием, что трудно было заподозрить ее во лжи. Эта девушка отличалась редким бескорыстием — Консуэло не раз убеждалась в этом, — и единственный ее недостаток заключался в чрезмерной болтливости и в стремлении поверять своей госпоже разные пустяки. Будь ей известно хоть что-нибудь, она не упустила бы случая утомить ее длинным рассказом и скучнейшими подробностями. Пустившись в бесконечные рассуждения по поводу таинственного поклонника, который, конечно, преподнес певице этот венок, она до того наскучила Консуэло, что та попросила девушку замолчать и оставить ее в покое. Оставшись одна, Консуэло внимательно осмотрела венок. Цветы были так свежи, словно их только что сорвали, и так благоухали, словно сейчас было лето, а не зима. Консуэло горестно вздохнула, подумав, что таких прекрасных роз нет сейчас нигде, кроме как в теплицах дворца, и что, по всей вероятности, служанка была права, приписывая этот знак внимания королю. «Но ведь он не знал, как я дорожу своим кипарисом, — подумала она. — Почему же ему вздумалось унести его? Все равно! Кому бы ни принадлежала рука, совершившая это святотатство, я проклинаю ее!» Порпорина сокрушенно отбросила от себя венок и вдруг увидела, что из него выпал маленький свиток пергамента. Она подняла его и прочитала написанные незнакомым почерком слова:

«Всякий благородный поступок заслуживает награды, и единственной наградой, достойной возвышенной души, является знак преданности со стороны родственных душ. Пусть же кипарис не висит более над твоим изголовьем, доблестная сестра, и пусть эти цветы хоть на мгновение увенчают твое чело. Это твой свадебный убор, знак вечного супружества с добродетелью и твоего приобщения к союзу верующих».

Пораженная, Консуэло долго рассматривала буквы, тщетно пытаясь уловить хоть отдаленное сходство с почерком графа Альберта. Несмотря на недоверие к неизвестному обществу, в которое ее, по-видимому, хотели вовлечь, на неприязнь к обещаниям и предсказаниям магии, столь распространенным в те времена в Германии и во всей философски настроенной Европе, несмотря, наконец, на предостережения друзей, убеждавших ее держаться настороже, последние слова красного домино и содержание анонимной записки зажгли в ее воображении то радостное любопытство, которое вернее было бы назвать поэтическим ожиданием. Сама не зная почему, она повиновалась ласковому повелению неизвестных друзей, надела на распущенные волосы венок и стала смотреться в зеркало, словно ожидая увидеть за собой дорогой призрак.

Из мечтательности ее вывел резкий звук звонка, заставивший ее вздрогнуть, и горничная сообщила, что господин фон Будденброк желает немедленно сказать ей несколько слов. Эти несколько слов королевский адъютант произнес со всем высокомерием, каким отличались его речи и манеры, когда за ним не следили глаза его повелителя.

— Мадемуазель, — сказал он, как только Порпорина вышла в гостиную, вы немедленно поедете со мной к королю. Поторопитесь, король не любит ждать.

— Но не поеду же я к королю в ночных туфлях и капоте, — возразила она.

— Даю вам пять минут, чтобы одеться подобающим образом, — объявил Будденброк, вынимая часы и знаком отсылая ее в спальню.

Испуганная, но полная решимости взять на себя все опасности и несчастья, какие могли угрожать принцессе и барону фон Тренку, Консуэло оделась даже раньше данного ей срока и появилась перед Будденброком внешне совершенно спокойная. Будденброк, который заметил, что, отдавая приказ привезти преступницу, король был рассержен, немедленно заразился королевским гневом, хоть и не знал, чем он вызван. Однако, видя спокойствие Консуэло, он вспомнил, что король питал к этой девушке большую склонность. «Она еще может выйти победительницей из завязавшейся борьбы, — подумал он, — и отомстить мне за дурное обхождение». Поэтому он счел за благо снова вернуться к подобострастному тону, решив, что еще успеет досадить певице, когда ее опала будет окончательной. С неуклюжей и напыщенной галантностью он подал ей руку, помогая сесть в карету, и уселся напротив, держа шляпу в руке.

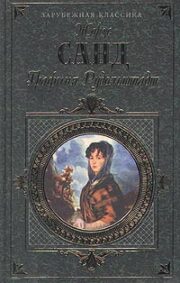

"Графиня Рудольштадт" отзывы

Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.