— Я живу под вами, — сказал он, — и если вам случится заболеть, окликните меня через окно, я тотчас поднимусь.

— Вы женаты? — спросила Консуэло.

— Разумеется, — ответил он, — и если вам потребуется помощь, моя жена будет к вашим услугам. Но сноситься с заключенными дамами ей позволяют только в случае их болезни. Это решает врач. Кроме того, у меня есть сын, и он разделит со мной честь прислуживать вам…

— Мне не понадобится столько слуг. Если позволите, господин Шварц, я буду иметь дело только с вами и с вашей женой.

— Я знаю, что мой возраст и моя наружность успокоительно действуют на дам. Но моего сына тоже нечего бояться. Это превосходный мальчик, благочестивый, кроткий и твердый духом.

Последние два слова тюремщик намеренно подчеркнул, и узница прекрасно поняла его.

— Господин Шварц, — сказала она, — по отношению ко мне вам не придется применять вашу твердость. Я прибыла сюда почти добровольно и отнюдь не собираюсь бежать. Пока со мной будут обращаться вежливо и в пределах приличия — а кажется, именно так оно и будет, — я безропотно вынесу тюремные порядки, как бы они ни были суровы.

Сказав это, Консуэло, ничего не евшая целые сутки и всю ночь страдавшая от голода, отломила кусок черного хлеба и стала с аппетитом есть. Она заметила, что ее непритязательность произвела на старого тюремщика большое впечатление и что он восхищен, но в то же время и не совсем доволен.

— Разве ваша милость не испытывает отвращения к такой грубой пище? спросил он несколько смущенно.

— Не скрою, что если это протянется долго, я была бы не прочь питаться чем-нибудь более существенным, чтобы сохранить здоровье, но если придется удовольствоваться и подобной пищей, для меня это будет не таким уж лишением.

— Но ведь вы привыкли жить хорошо? Я полагаю, у вас был хороший стол?

— Разумеется.

— В таком случае, — продолжал Шварц вкрадчивым тоном, — почему бы вам не заказать приличную еду за свой счет?

— А разве это дозволено?

— Ну конечно! — вскричал Шварц, и глаза его заблестели при мысли, что желанная сделка состоится; он боялся, что девушка окажется чересчур бедной либо чересчур неприхотливой. — Если ваша милость позаботились, входя сюда, припрятать немного денег… тогда мне не запрещается доставлять вам пищу по вкусу. Жена прекрасно готовит, и посуда у нас очень чистая. — Весьма любезно с вашей стороны, — сказала Консуэло, которой неприкрытая алчность господина Шварца внушала больше омерзения, чем удовольствия. — Однако прежде всего надо посмотреть, есть ли у меня деньги. При входе сюда меня обыскали. Мне оставили распятие — я очень дорожу им, — но забрали у меня кошелек или нет, этого я не заметила.

— Не заметили?

— Нет, вас это удивляет?

— Но, без сомнения, ваша милость знает, сколько денег было в кошельке?

— Приблизительно знаю.

С этими словами Консуэло осмотрела свои карманы и не нашла ни гроша.

— Господин Шварц, — сказала она с веселым мужеством, — я вижу, что мне не оставили ничего. Придется мне удовлетвориться обычным питанием узников. Так что не обольщайтесь на этот счет.

— Хорошо, сударыня, — ответил Шварц, сделав над собой явное усилие, — сейчас я вам докажу, что семья у нас честная и что вы имеете дело с порядочными людьми. Ваш кошелек у меня в кармане. Вот он!

И он показал Порпорине кошелек, после чего спокойно положил его обратно в карман.

— Что ж, пусть он пойдет вам на пользу! — сказала Консуэло, удивленная его бесстыдством.

— Погодите! — продолжал жадный и мелочный Шварц. — Вас обыскивала моя жена. Ей приказано не оставлять узникам денег, чтобы они не могли подкупить тюремщиков. Но когда тюремщики неподкупны, эта предосторожность излишня. Поэтому жена решила, что не обязана отдавать ваши деньги коменданту. Однако существует инструкция, которой мы должны добросовестно подчиняться, и ваш кошелек не может быть возвращен вам.

— Так оставьте его у себя, — сказала Консуэло, — раз такова ваша воля.

— Разумеется, я оставлю его у себя, и вы сами поблагодарите меня за это. Отныне я ваш казначей, и ваши деньги пойдут на ваши нужды. Я буду приносить вам вкусные блюда, хорошенько протапливать вашу печку, смогу даже поставить вам кровать получше и почаще менять постельное белье. Свои расходы я буду подсчитывать ежедневно и брать из ваших денег, пока они не кончатся.

— В добрый час! — сказала Консуэло. — Я вижу, что с господином Шварцем можно сговориться, и отдаю должное его честности. Но, скажите, когда эта сумма — а она не очень велика — будет исчерпана, вы, надеюсь, найдете способ раздобыть для меня еще денег?

— Не надо говорить так! Ведь это значило бы для меня нарушить свой долг, а на это я не согласен. Но вы не пострадаете, ваша милость. Вам стоит только указать мне в Берлине или в любом другом месте лицо, которое распоряжается вашими деньгами, и я буду посылать ему счета, чтобы оно аккуратно платило по ним. Против этого инструкция не возражает.

— Отлично. Вы нашли способ исправлять непоследовательность своей инструкции — ведь она разрешает вам хорошо обращаться с нами, а у нас отнимает возможность просить вас об этом. Когда мои золотые придут к концу, я постараюсь что-нибудь сделать. Для начала принесите мне чашку шоколада, к обеду подайте цыпленка и какой-нибудь зелени. Днем раздобудьте книги, а вечером свечу.

— Шоколад ваша милость получит через пять минут. Обед будет подан вовремя. К нему я добавлю хороший суп, сладкие блюда, к которым так неравнодушны дамы, и кофе, весьма полезный в этом сыром помещении. Что до книг и до свечи — не могу. Меня немедленно уволят, да и совесть запрещает мне нарушать инструкцию.

— Но ведь изысканные блюда и сладости тоже запрещены?

— Нет. Нам разрешено угождать дамам, а особенно вашей милости, во всем, что связано со здоровьем и хорошим самочувствием.

— Но ведь скука тоже вредит здоровью!

— Ошибаетесь, ваша милость. Если человек хорошо питается и дает отдых уму, он здесь всегда полнеет. Я мог бы назвать вам одну даму, которая пришла сюда такой же стройной, как вы, а через двадцать лет, выходя отсюда, весила не менее ста восьмидесяти ливров. — Очень вам благодарна, господин Шварц, но мне совсем не нужна такая чудовищная полнота. Надеюсь, вы все-таки не откажете мне в книгах и освещении.

— Смиренно прошу прощения, ваша милость, но я не стану нарушать свои обязанности. Впрочем, ваша светлость не будет скучать, — у вас будет здесь клавесин и ноты.

— В самом деле! И этим утешением я обязана вам, господин Шварц?

— Нет, синьора, таково распоряжение его величества, и у меня есть приказ коменданта пропустить и поставить в вашей комнате вышеназванные предметы.

Обрадовавшись возможности заниматься музыкой, Консуэло уже не стала просить ни о чем другом. Она с удовольствием выпила шоколад, меж тем как господин Шварц расставлял мебель — бедную кровать, два соломенных стула и еловый столик.

— Вашей милости понадобится комод, — сказал он тем мягким, ласковым тоном, какой появляется у людей, когда они собираются окружить нас заботами и вниманием за наши деньги. — И, кроме того, я доставлю вам более удобную кровать, ковер, письменный стол, кресло и туалет.

— Согласна на комод и на туалет, — ответила Консуэло, решив, что надо быть бережливее. — Об остальном не беспокойтесь. Я не такая неженка, и поэтому доставляйте мне лишь то, о чем вас попрошу.

Почтенный Шварц покачал головой с удивленным и почти презрительным видом, но воздержался от ответа.

— Она неплохая девушка, — сказал он своей достойной супруге, придя домой, — но денег у нее мало. На ней не очень-то поживишься.

— Что она может себе позволить? — ответила, пожимая плечами, госпожа Шварц. — Это ведь не знатная дама! Говорят, она просто актриса.

— Актриса! — вскричал Шварц. — Какая удача для нашего Готлиба!

— Еще что скажешь! — нахмурившись, возразила госпожа Шварц. — Уж не хочешь ли ты сделать из него комедианта?

— Ты не понимаешь, жена. Он будет священником. Во что бы то ни стало. Для этого он учился, и вообще в нем есть все, что для этого требуется. Но ведь ему придется читать проповеди, а пока что он не слишком красноречив, — так вот эта самая актриса и будет давать ему уроки декламации. — Неплохо придумано. Лишь бы она не вздумала вычитать плату за уроки из наших счетов!

— Успокойся. Для этого она слишком проста, — ответил Шварц, ухмыляясь и потирая руки.

Глава 15

Клавесин прибыл днем. Тот самый, который Консуэло брала напрокат в Берлине. Она очень обрадовалась, что ей не придется привыкать к другому инструменту, быть может менее приятному и не такого верного тона. Со своей стороны, король, любивший вникать в мельчайшие деловые подробности, осведомился, отдавая приказ перевезти инструмент в крепость, является ли он собственностью примадонны, и, узнав, что клавесин был взят на прокат, велел передать владельцу, что ручается за возврат клавесина, но что пользование им по-прежнему будет оплачиваться самой заключенной. Владелец позволил себе заметить, что у него не будет возможности предъявлять иск особе, сидящей в тюрьме, особенно в случае, ежели она там умрет. На что фон Пельниц, которому были поручены эти важные переговоры, ответил, смеясь:

— Не станете же вы, милейший, ссориться с королем из-за таких пустяков. Впрочем, это ни к чему бы не привело. Ваш клавесин арестован и сегодня же будет отправлен в Шпандау.

Ноты и партитуры Порпорины были также доставлены в тюрьму, и она уже начала удивляться столь приятному тюремному распорядку, когда к ней явился комендант крепости и сообщил, что она по-прежнему будет выполнять свои обязанности примадонны придворного театра. — Такова воля его величества, — сказал он. — Всякий раз, как в недельной программе Оперы будет значиться ваше имя, карета в сопровождении конвойных будет отвозить вас к назначенному часу в театр, а потом привозить обратно в крепость сразу после представления. Эти переезды будут производиться с величайшей пунктуальностью и со всеми подобающими вам знаками уважения. Надеюсь, мадемуазель, что вы не вынудите нас попыткой к бегству сделать ваше заточение более суровым. По приказу короля мы поместили вас в теплой комнате, и вам разрешено будет прогуливаться по крепостному валу — вот он виден отсюда — сколько вам будет угодно. Словом, мы отвечаем не только за вас самих, но также за ваше здоровье и за ваш голос. Вам придется испытать здесь только одно неудобство: полное одиночество и невозможность общаться с кем бы то ни было ни в самой тюрьме, ни вне ее стен. Дам у нас мало, и на все это здание достаточно одного сторожа, так что вы будете избавлены от досадной необходимости принимать услуги людей грубых. Честная физиономия и хорошие манеры господина Шварца должны были успокоить вас на этот счет. Вам придется немного поскучать, но это будет единственной неприятностью, которую вам придется здесь переносить. Конечно, я понимаю, что в вашем возрасте и после того блестящего положения, которое вы занимали…

— Не беспокойтесь, господин комендант, — ответила Консуэло с оттенком гордости, — я никогда не скучаю, если могу заниматься делом. И прошу только об одном одолжении — дать мне принадлежности для письма и свечи, чтобы я могла играть по вечерам.

— Это совершенно невозможно. Мне очень жаль, что я не в силах исполнить единственную просьбу столь мужественной особы. Зато я могу разрешить вам петь в любое время дня и ночи. Ваша комната — единственное жилое помещение во всей этой уединенной башне. Правда, под вами живет сторож, но господин Шварц чересчур хорошо воспитан и не станет жаловаться, что слышит такой прекрасный голос; я же весьма сожалею, что живу далеко и не смогу им насладиться.

После этого диалога, происходившего в присутствии почтенного Шварца, старый офицер удалился с низким поклоном, в полном убеждении благодаря спокойному тону певицы, что она попала сюда из-за какого-то нарушения театральной дисциплины и самое большее на несколько недель. Консуэло и сама не знала, за что ее заточили в крепость: за то ли, что сочли участницей политического заговора, за услугу, оказанную Фридриху фон Тренку, — а это тоже считалось преступлением, — или просто за то, что она была тайной наперсницей принцессы Амалии.

В течение двух или трех дней наша пленница испытывала уныние, печаль и тревогу, хотя ей не хотелось признаться в этом даже самой себе. Длинные ночи, продолжавшиеся в это время года по четырнадцать часов, казались ей особенно тягостными, пока она надеялась добиться от Шварца освещения, чернил и перьев, но вскоре она убедилась, что этот предупредительный тюремщик совершенно непреклонен. Шварц был человек не злой и, в противоположность большинству людей его профессии, не любил причинять страдания. По-своему он был даже благочестив и набожен, считая, что служит богу и спасает душу, поскольку выполняет лишь те служебные обязанности, от которых уж никак нельзя уклониться. Правда, иной раз ему случалось делать исключения, но это бывало редко, лишь тогда, когда шанс заработать на узнике был менее велик, нежели опасность потерять место.

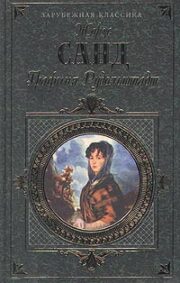

"Графиня Рудольштадт" отзывы

Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.