— Я не тороплю вас, — возразил новоиспеченный плац-майор. — По-видимому, вам доставляет удовольствие смотреть на луну. Смотрите сколько угодно. Это не стоит денег и никому не причиняет вреда.

Я имела неосторожность еще на минутку воспользоваться снисходительностью мошенника. Мне было так трудно оторваться от созерцания прекрасного зрелища, которым, быть может, я любовалась в последний раз, а Мейер почему-то казался мне жалким лакеем, считавшим за честь выполнять мои приказания. Мое безразличие придало ему смелости, и он завязал разговор:

— А знаете, синьора, — сказал он, — вы поете дьявольски хорошо. Такого пения я не слышал даже в Италии, а я бывал там в лучших театрах и слушал первоклассных артистов. Где вы выступали? Когда начали путешествовать? Много ли посетили стран?

Я сделала вид, что не слышу его вопросов, но он не смутился.

— А не случалось ли вам путешествовать пешком в мужском платье? — добавил он.

Я вздрогнула и поспешила ответить отрицательно.

— Полно! — сказал он. — Вам не угодно сознаться, но я ничего не забываю, и в моей памяти всплыло одно забавное приключение. Вы тоже не могли о нем забыть.

— Не понимаю, сударь, о чем вы говорите, — возразила я, отходя от амбразуры башни и собираясь спуститься вниз.

— Одну минутку, одну минутку! — сказал Мейер. — Ваш ключ у меня в кармане, и без меня вам все равно не попасть к себе. Позвольте же мне, моя красавица, сказать вам несколько слов. — Ни одного слова, сударь. Я хочу вернуться в свою камеру и сожалею, что вышла оттуда.

— Скажите пожалуйста! Хватит разыгрывать недотрогу! Будто мне неизвестны ваши похождения! Неужели вы думали, что я был так прост и не понял, кто вы, когда вы разгуливали по Богемскому Лесу с тем смазливым черноволосым юнцом? Меня не проведешь! Юнца я хотел увезти для армии прусского короля, но девица была для него слишком хороша. Правда, ходят слухи, что вы приглянулись кое-кому и попали сюда именно за то, что пытались хвастаться этим… Что делать? Фортуна изменчива, с ней бесполезно бороться. Вы упали с большой высоты! Но я советую вам не разыгрывать из себя гордячку и довольствоваться тем, что само идет в руки. Я всего лишь незаметный офицер крепости, но здесь я пользуюсь большей властью, чем сам король, которого никто не знает и не боится, потому что свои приказы он издает слишком высоко и слишком далеко, чтобы ему повиновались. Теперь вам ясно, что я могу обойти инструкцию и смягчить ваш режим. Не будьте неблагодарной, и вы убедитесь, что покровительство плац-майора стоит в Шпандау не меньше, чем покровительство короля в Берлине. Вы меня поняли? Не убегайте, не кричите, не делайте глупостей. Это было бы совершенно бесполезно. Я буду говорить все, что мне заблагорассудится, а вам все равно никто не поверит. Полно, я вовсе не хочу вас пугать. От природы я сострадателен и кроток. Итак, поразмыслите хорошенько, и когда я вас увижу в следующий раз, не забудьте, что ваша судьба в моих руках: я могу бросить вас в каземат, а могу окружить развлечениями и увеселениями, могу уморить голодом (и никто не потребует от меня никакого отчета), а могу устроить вам побег (и никто не заподозрит меня в этом). Повторяю, поразмыслите хорошенько, я не тороплю вас…

И так как я молчала, ужасаясь тому, что вынуждена терпеть подобные унижения, этот отвратительный субъект добавил, думая, должно быть, что я колеблюсь:

— А впрочем, почему бы вам не сообщить мне свое решение тотчас же? Разве необходимы двадцать четыре часа, чтобы понять, что это единственный разумный выход, и ответить на любовь человека порядочного, еще не старого? Я достаточно богат, чтобы поселить вас в другой стране и в более приятном замке, чем эта гнусная крепость.

С этими словами подлый вербовщик подошел ко мне с неловким, но в то же время наглым видом и, загородив мне дорогу, хотел было взять меня за руку. Твердо решившись скорее броситься в ров, чем позволить запятнать себя малейшей его лаской, я отбежала к амбразуре. Но в это мгновение перед моими глазами возникла какая-то странная фигура, и, желая отвлечь внимание плац-майора от своей особы, я поспешила указать ему на нее. Меня это спасло, но, увы, едва не погубило существо, быть может, более достойное!

По высокой каменной ограде, идущей вдоль противоположного края рва, напротив эспланады, с невероятной быстротой и ловкостью бежал или, вернее, мчался какой-то великан. Добежав до края ограды, которая с обеих сторон заканчивается башней, это привидение спрыгнуло на крышу башни, находившейся на одном уровне с балюстрадой, и, преодолев ее крутой склон с легкостью кошки, словно растаяло в воздухе.

— Это еще что такое? — вскричал плац-майор, забыв роль ухаживателя и возвращаясь к обязанностям тюремщика. — Сбежал какой-то узник! А часовой заснул, черт бы его побрал! Часовой! — крикнул он громовым голосом. — Берегись! Тревога! Тревога!

И, подбежав к той амбразуре, где висит набатный колокол, он стал бить в него с силой, вполне достойной этого замечательного учителя адской музыки. Никогда я не слышала ничего более зловещего, нежели этот набат, нарушивший своим резким и пронзительным звоном торжественное безмолвие ночи. Это был дикий вопль грубости и насилия, потревоживший гармонический плеск волн и вздохи ветерка. В одну секунду вся тюрьма пришла в волнение. Послышалось грозное щелканье заряжаемых ружей — часовые целились наудачу, готовые стрелять в первую попавшуюся мишень. Эспланада озарилась красным светом, сразу затмившим красивые голубоватые отблески луны. Это господин Шварц зажег большой фонарь. Сигналы передавались с одного вала на другой, а эхо жалобно вторило им. Вскоре в эту дьявольскую симфонию влился другой звук, грозный и торжественный, — грохот пушки. Чьи-то тяжелые шаги отдавались на каменных плитах. Я ничего не видела, но слышала все, и сердце мое сжималось от страха и волнения. Мейер поспешно отошел от меня, но я даже не радовалась своему избавлению — я горько упрекала себя за то, что невольно, не понимая, что происходит, указала ему на побег одного из несчастных узников. Застыв от ужаса, я ждала развязки происшествия, вздрагивая при каждом ружейном выстреле и все время боясь, что услышу крик раненого беглеца, возвещающий о катастрофе.

Все это длилось больше часа, но, благодарение небу, пока что беглец не был ни обнаружен, ни настигнут. Чтобы убедиться в этом, я спустилась на эспланаду и подошла к Шварцам. Супруги и сами были до такой степени взволнованы и возбуждены, что даже не удивились, увидев меня вне моей камеры среди ночи. Быть может, впрочем, они были в сговоре с Мейером и знали о моей вечерней прогулке. Обежав все камеры как безумный и убедившись, что все доверенные ему узники на месте, Шварц немного успокоился, но и он и его жена не могли прийти в себя от горестного изумления, словно спасение человека являлось в их глазах тяжким общественным и личным бедствием, возмутительным посягательством на небесное правосудие. Другие тюремщики и солдаты, с растерянным видом бегавшие взад и вперед, обменивались между собой фразами, свидетельствовавшими о таком же отчаянии, даже об ужасе: очевидно, попытка к бегству была в их глазах самым чудовищным из преступлений. О милосердный боже! Какими отвратительными показались мне все эти наемники, так усердно исполняющие свое варварское ремесло — лишать себе подобных священного права на свободу! Но, как видно, высшая справедливость решила наложить на моих двух тюремщиков примерное наказание. Госпожа Шварц, которая на минутку вошла зачем-то в свою берлогу, внезапно выбежала оттуда с пронзительным криком.

— Готлиб! Готлиб! — задыхаясь, вопила она. — Подождите! Не стреляйте, не убивайте моего сына! Это он! Я уверена, что это он!

Из отрывочных слов супругов Шварц я поняла, что Готлиб исчез — его не оказалось в постели, не оказалось в комнате — и что, по-видимому, к нему вернулась его старая привычка — бегать во сне по крышам. Готлиб был лунатиком!

Как только это известие распространилось в крепости, волнение понемногу улеглось. Каждый тюремщик успел к этому времени обойти свои владения и убедиться, что все заключенные были на местах. Сторожа спокойно вернулись на посты. Офицеры были в восторге от такой развязки, солдаты смеялись над своей тревогой, госпожа Шварц, вне себя от страха, осматривала все углы, а ее муж с грустью вглядывался в ров, опасаясь, не упал ли туда бедный Готлиб: ведь грохот пушечной и ружейной пальбы мог внезапно разбудить его во время его опасного путешествия. Пожалуй, это был самый подходящий момент для моего собственного побега: по-видимому, все двери были открыты, а тюремщики разбрелись кто куда. Однако я не стала задерживаться на этой мысли, так как была всецело поглощена желанием разыскать бедного больного, выказавшего мне столько участия.

Между тем господин Шварц, никогда не терявший голову до конца, заметил, что уже светает, и приказал мне вернуться в камеру, ибо то, что я свободно бродила по крепости в неурочное время, противоречило инструкции. Он проводил меня, чтобы запереть за мной дверь, но первое, что я увидела, войдя к себе, был Готлиб, преспокойно спавший в моем кресле. Должно быть, на его счастье, он прибежал сюда до разгара тревоги, или же сон его был так крепок, а ноги так быстры и ловки, что ему удалось избегнуть всех опасностей. Я посоветовала Шварцу не будить сына и обещала присмотреть за ним, пока его мать не узнает об этом радостном событии. Оставшись наедине с Готлибом, я ласково положила руку ему на плечо и начала шепотом расспрашивать его. Мне говорили, что лунатики могут общаться с теми, к кому они привязаны, и совершенно внятно отвечать на их вопросы. Моя попытка увенчалась успехом.

— Готлиб, — сказала я, — где ты был сегодня ночью?

— Ночью? — удивился он. — Разве уже ночь? А мне показалось, что над крышами сверкало солнце.

— Значит, ты был на крышах?

— Ну, конечно. Малиновка, этот добрый ангелочек, позвала меня через окно, я улетел вместе с ней на небо, и мы были высоко, далеко, возле самых звезд, почти там, где живут ангелы. Правда, когда мы улетали, вам повстречался Вельзевул. Он бегал по кровлям и парапетам, чтобы поймать нас, но он-то не умеет летать! Бог приговорил его к длительному наказанию: он видит, как летают ангелы и птицы, но достать их не может.

— А после этого полета в облаках ты все-таки снова спустился сюда?

— Малиновка мне сказала: «Давай навестим мою сестру — она больна». И мы спустились к тебе, в твою каморку.

— Значит, ты можешь входить ко мне, Готлиб?

— Конечно. Я не раз приходил и сидел ночью возле тебя, когда ты болела. Малиновка похищает ключи из-под подушки моей матери, и как Вельзевул ни старается, ему не удается ее разбудить, раз ангел усыпил ее, незримо порхая над ее головой.

— Кто же научил тебя так хорошо различать ангелов и демонов?

— Мой учитель! — ответил лунатик с наивной, детской и восторженной улыбкой.

— Кто же он — твой учитель? — спросила я.

— Прежде всего бог, а потом… великий башмачник.

— А как имя этого великого башмачника?

— О, это высокое имя! Но, видишь ли, его нельзя называть. Моя мать не знает его. Она не знает, что в каминной дыре у меня спрятаны две книги. Одну из них я не читаю, а другую прилежно изучаю уже четыре года. Это моя духовная пища, духовная жизнь, книга правды, спасение и свет моей души.

— Кто же написал эту книгу?

— Он, башмачник из Горлица, Якоб Беме.

Тут нас прервал приход госпожи Шварц, и мне с большим трудом удалось помешать ей броситься на шею своему сыну. Эта женщина боготворит свое чадо — да простятся ей ее грехи! Она начала говорить ему что-то, но Готлиб не слышал ее, и только мне удалось уговорить его пойти к себе и лечь в постель, где он спокойно проспал все утро, как мне сказали потом. Он ничего не подозревает и поныне, хотя его странная болезнь и ночное происшествие сделались сегодня достоянием всего Шпандау.

И вот я снова в своей камере после нескольких часов относительной свободы, очень тягостной и очень тревожной. Нет, я не хочу уйти отсюда такою ценой! А ведь, возможно, мне удалось бы бежать… Теперь, когда я нахожусь здесь во власти негодяя, когда мне грозят опасности, которые хуже смерти, хуже вечной муки, я буду беспрестанно думать об этом и, может быть, добьюсь успеха! Говорят, что сильная воля преодолевает все. Боже, защити меня!

5 мая. После всех этих событий я живу довольно спокойно. Теперь я считаю каждый прожитый без тревог день днем счастья и благодарю за него бога, как в обычной мирной жизни люди благодарят его за годы, прошедшие без несчастий. Да, необходимо испытать горе, чтобы выйти из состояния неблагодарной апатии, в каком живешь обычно. Ныне я упрекаю себя за то, что провела столько прекрасных дней беззаботной юности, не ценя их и не благословляя провидение. Я недостаточно часто говорила себе в те времена, что ничем не заслужила их, и, очевидно, именно этим отчасти заслужила те беды, которые обрушились на меня сегодня.

Больше я не видела гнусного вербовщика. Теперь я еще больше боюсь его, чем тогда, на берегах Влтавы, когда он казался мне просто людоедом — пожирателем детей. Сейчас я вижу в нем еще более страшного и опасного преследователя. Когда я думаю о возмутительных притязаниях этого мерзавца, о его власти надо мной, о том, как легко ему проникнуть ко мне ночью, я готова умереть от стыда и отчаяния… Ведь Шварцы, эти покорные и жадные животные, быть может, не захотят защитить меня от него… Я смотрю на безжалостные прутья решетки, которые не позволят мне выброситься из окна. Я не могу достать яду, у меня нет даже ножа, который я могла бы вонзить себе в грудь… И все же у меня есть несколько поводов надеяться и верить, и я люблю перебирать их в уме, чтобы не поддаваться расслабляющему действию страха. Прежде всего Шварц не любит плац-майора, ибо тот, очевидно, успевает первым выполнить желания и просьбы заключенных, наживаясь на них и продавая им немного свежего воздуха, луч солнца, кусочек хлеба сверх обычного рациона и другие тюремные блага, а это наносит большой ущерб Шварцу, считающему все это своей монополией. Затем Шварц и в особенности его жена начали относиться ко мне более дружелюбно из-за того, что ко мне привязался Готлиб, а также потому, что, по их мнению, я оказываю благотворное влияние на его ум. Если мне будет грозить опасность, они, быть может, и не придут мне на помощь сами, но в крайнем случае я смогу передать через них жалобу коменданту крепости: в тот единственный раз, когда я видела этого человека, он показался мне добрым и отзывчивым… Впрочем, Готлиб тоже сможет оказать мне эту услугу, и, ничего ему не объясняя, я на всякий случай уже сговорилась с ним. Он охотно передаст мое письмо — я уже приготовила его. Но мне не хочется просить помощи до последней минуты: ведь если мой враг перестанет мучить меня, он может сказать, что его декларация просто шутка, которую я по глупости приняла всерьез. Так или иначе, но теперь я сплю очень чутко и стараюсь развить в себе физическую силу, чтобы суметь защитить себя, если понадобится. Я поднимаю стулья, напрягаю руки и плечи, хватаясь за железные перекладины оконной решетки, колотя по каменной стене. Тот, кто увидел бы меня за этими упражнениями, решил бы, что я сошла С ума или окончательно потеряла надежду. Однако я предаюсь им хотя и с грустью, но с величайшим хладнокровием и обнаружила, что гораздо сильнее, чем предполагала. Живя обычной беззаботной жизнью, мы не задаемся вопросом, способны ли мы к самозащите, мы просто этого не знаем. Почувствовав себя сильной, я стала храбрее, и мое упование на бога растет оттого, что я стараюсь сама помочь его покровительству. Я часто вспоминаю прекрасные стихи, которые Порпора когда-то прочитал на стенах одного из казематов венецианской инквизиции:

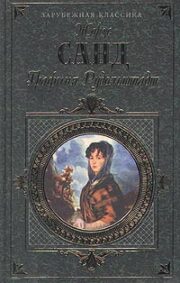

"Графиня Рудольштадт" отзывы

Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.