Dans la voiture de Talleyrand, qui avait tenu à l’accompagner à cette soirée parce qu’elle marquait, en quelque sorte, son entrée officielle dans la haute société parisienne, Marianne avait, comme tout le monde, patienté une bonne heure, coincée entre l’hôtel du banquier Perregaux et l’ambassade, avant de pouvoir mettre pied à terre sur les immenses tapis rouges qui garnissaient le péristyle.

— L’important est d’arriver avant l’Empereur, hé ? remarqua le prince de Bénévent, suprêmement sobre et suprêmement élégant à son habitude, dans un frac noir éclairé seulement des croix et rubans autrichiens dont le plus important, la Toison d’Or, se nichait discrètement dans les plis neigeux de sa cravate. Pour le reste on arrive toujours assez tôt si l’on veut être remarqué. Et, ce soir, j’espère bien que l’on ne verra que vous.

Marianne, en effet, était, cette nuit-là, belle à couper le souffle. Le drap d’or clair de sa robe avait été choisi par Leroy, après de longues hésitations, en accord parfait avec la nuance ambrée de sa peau et la monture de ses bijoux, les énormes, les fabuleuses émeraudes de Lucinda la sorcière, dont, par un miracle de travail, le joaillier Nilot avait réussi à faire une parure juste à temps pour la soirée. Elles allumèrent des éclairs verts quand la jeune femme quitta l’ombre de la voiture pour la féerie de lumières des salons. Elles allumèrent aussi l’étonnement et l’envie dans les yeux des femmes et même dans ceux de leurs compagnons. Mais la convoitise des hommes s’adressait autant à la femme qu’à ses magnifiques joyaux. Elle avait l’air d’une extraordinaire statue d’or et tous ces hommes qui la regardaient s’avancer lentement, dans le bruissement doux de sa longue traîne, ne savaient ce qu’ils devaient le plus admirer de la perfection de son visage lisse, de la pureté de la gorge sur laquelle tremblaient les scintillantes larmes vertes, de l’éclat de ses yeux ou de l’arc tendre, profondément émouvant, de ses lèvres souriantes. Néanmoins, aucun d’entre eux n’eût osé exprimer clairement ce désir instinctif qu’elle inspirait, moins d’ailleurs parce qu’on la savait donnée à l’Empereur qu’à cause de l’attitude, à la fois lointaine et détachée, de cette éblouissante jeune femme.

N’importe quelle fille d’Eve eût éclaté d’orgueil à se parer de ces joyaux d’idole. Seule, peut-être, Mme de Metternich, nouvellement promue princesse, étalait des pierres d’aussi belle taille. Pourtant, la princesse Sant’Anna les portait avec une indifférence qui frisait la tristesse. Sous cette parure qui multipliait superbement la nuance rare de ses grands yeux, elle semblait absente.

Une rumeur discrète montait sur le passage du couple bizarre mais impressionnant qu’elle formait avec le vieux Diable Boiteux, la sévérité et l’âge de l’un faisant ressortir la beauté et l’éclat de l’autre. Talleyrand était pleinement conscient de l’effet produit et souriait intérieurement sous son masque indifférent de diplomate. Il pouvait reconnaître, parmi les belles invitées, outre les femmes les plus en vue et les plus élégantes de l’Empire, telles que la duchesse de Raguse, portant les diamants que lui avait donnés son père, le banquier Perregaux, ou la maréchale Ney sous des saphirs dont on chuchotait que certains avaient appartenu à la défunte reine Marie-Antoinette, de très grandes dames autrichiennes ou hongroises, la comtesse Zichy et ses célèbres rubis et la princesse Esterhazy, dont la collection de bijoux passait pour la plus fastueuse de tout l’Empire des Habsbourg. Pourtant, aucune ne parvenait à éclipser cette jeune femme qui s’avançait si gracieusement à son bras et qu’il ne pouvait s’empêcher de considérer comme sa création personnelle. Même le vieux prince Kourakine qui avait l’air de s’être plongé dans un fleuve de diamants, même quelques nobles dames russes dont les pierreries, d’une grosseur barbare, semblaient venir tout droit du fabuleux royaume de Golconde, n’avaient pas plus d’éclat ni de royale élégance que sa jeune compagne. Marianne remportait un triomphe silencieux dont il jouissait en artiste.

Mais Marianne, elle, ne voyait rien, n’entendait rien. Son sourire était machinal, posé comme un masque sur son visage. Elle avait l’impression bizarre que la seule partie d’elle-même qui fût réellement vivante était sa main gantée posée légèrement sur le bras du prince de Bénévent. Tout le reste était vide, inerte. Une sorte de façade glacée qu’aucune flamme intérieure n’habitait.

Elle ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle se trouvait là, dans cette ambassade étrangère, au milieu de tous ces inconnus dont elle devinait la curiosité féroce et l’avidité. Qu’était-elle venue chercher, autre qu’un dérisoire triomphe mondain parmi tous ces gens qui avaient dû clabauder à satiété sur son étrange histoire et qui, maintenant, cherchaient sans doute à percer le secret qu’elle représentait : celui d’une fille de grande race descendue jusqu’aux planches d’un théâtre pour l’amour d’un empereur, mais remontée plus haut que jamais par la vertu d’un mariage plus étrange encore et plus mystérieux que tout le reste de sa vie ?

Elle pensa, amèrement, qu’ils eussent sans doute ricané s’ils avaient pu deviner que cette femme enviée, jalousée, se sentait misérable et seule parce que, dans sa poitrine, le cœur, muet, pesait comme une pierre de lave éteinte. Plus d’amour !... plus de flamme !... plus de vie ! Plus rien ! Sa féminité, son charme, la perfection de sa beauté, tout ce qui en elle, ne demandait qu’à vivre et à s’épanouir dans la chaleur d’un amour, n’aboutissaient qu’à composer l’effigie glacée de l’orgueil et de la solitude. Et, avec mélancolie, elle suivit des yeux une petite scène qui se déroulait auprès d’elle : avec une exclamation de joie, un jeune lieutenant de hussards se précipitait vers une toute jeune fille qui venait d’entrer, flanquée d’une mère importante, emplumée et endiamantée. La petite jeune fille n’était pas très belle : un teint brouillé, un peu trop ronde et l’air affreusement timide ; habillée par surcroît d’une robe de gaze rose bien raide qui lui donnait l’allure d’un volant, mais les yeux du jeune hussard brillaient comme des étoiles en la regardant alors qu’ils n’avaient pas même effleuré Marianne, ou n’importe quelle autre jolie femme. Pour lui, la petite jeune fille insignifiante et gauche était la plus belle des femmes parce qu’elle était celle qu’il aimait et Marianne, de tout son cœur envia cette enfant qui n’avait rien de ce qu’elle possédait elle-même et qui, cependant, était tellement plus riche !

Le jeune couple se fondit dans la foule. Marianne avec un soupir le perdit de vue. D’ailleurs, il était temps pour elle de saluer ses hôtes qui recevaient leurs invités à la porte du grand salon d’où partait la galerie communiquant avec la salle de bal.

L’ambassadeur, prince Charles-Philippe de Schwartzenberg, était un homme d’une quarantaine d’années, brun et trapu, sanglé dans un uniforme blanc que ses muscles de lutteur semblaient toujours sur le point de faire craquer. Il donnait une impression de force et d’obstination. Auprès de lui sa belle-sœur, la princesse Pauline, offrait une image de grâce fragile malgré une grossesse parvenue presque à son point extrême et que d’ailleurs elle dissimulait avec art sous une sorte de péplum de mousseline et une immense écharpe glacée d’or. Marianne regarda avec un étonnement admiratif cette mère de huit enfants qui avait l’air d’une jeune fille et dont toute la personne respirait la joie de vivre. Et, de nouveau, en saluant le mari de cette charmante femme, le prince Joseph, Marianne se dit que l’amour était un bien étrange sentiment.

L’esprit ailleurs, elle parvint cependant à répondre avec aisance à la bienvenue enthousiaste des Autrichiens et se laissa docilement conduire par Talleyrand vers la galerie qui menait à la salle de bal, tout en essayant de lutter contre cette torpeur où s’engourdissait son esprit, cette bizarre sensation de non-être. Il fallait, à tout prix, qu’elle trouvât ici quelque chose à quoi s’intéresser, il fallait qu’elle eût l’air au moins de prendre plaisir à cette fête, ne fût-ce que pour faire plaisir à son ami Talleyrand qui, tout bas, lui désignait les personnalités étrangères qu’il apercevait. Mais tous ces gens lui étaient tellement indifférents !

Une voix claironnante parvint cependant à percer la dangereuse brume où Marianne voguait au hasard, une voix qui, avec un fort accent russe, déclarait :

— Je réclame la première valse, mon cher prince ! Elle m’est due ! Je l’ai déjà payée le prix du sang et je suis prêt à la payer deux fois plus cher encore !

C’était une voix de basse-taille où roulaient tous les cailloux de l’Oural, mais elle eut au moins l’avantage de ramener enfin Marianne vers la terre ferme. Elle vit que le propriétaire de cette voix n’était autre que son insolent suiveur du Bois de Boulogne, celui qu’en elle-même elle avait déjà surnommé le cosaque. C’était cet odieux Tchernytchev !

Avec aplomb, il venait de leur barrer le passage mais, si ses paroles s’adressaient à Talleyrand, c’était dans les yeux de Marianne qu’il plantait insolemment son regard de Mongol. La jeune femme haussa imperceptiblement les épaules, mais ne cacha pas le dédain de son sourire.

— Elle vous est due ? Je ne vous connais même pas, monsieur.

— Si vous ne me connaissez pas, pourquoi avez-vous froncé le sourcil en m’apercevant, comme l’on fait d’un fâcheux ? Dites que je vous déplais, madame... mais ne dites pas que vous ne me connaissez pas !

Un éclair de colère alluma deux étoiles vertes sous les paupières de Marianne.

— Vous n’étiez qu’importun, monsieur, vous devenez insolent. En vérité, vous faites des progrès ! Dois-je me faire comprendre plus clairement ?

— Essayez toujours, vous n’y parviendrez pas ! Dans mon pays où sont les gens les plus entêtés du monde, mon obstination est proverbiale.

— Grand bien vous fasse ! Mais autant vous persuader tout de suite que la mienne ne l’est pas moins.

Maniant son éventail sur un rythme irrité, elle allait passer outre quand Talleyrand qui, avec un sourire amusé, avait suivi en silence cette escarmouche, la retint doucement.

— Si je ne m’en mêle, nous allons à un incident diplomatique, hé ? fit-il gaiement. Et moi, j’aime trop mes amis pour les laisser s’engager à l’étourdi sur le sol glissant des malentendus.

Marianne tourna vers lui un regard surpris qui était un chef-d’œuvre de gracieuse arrogance.

— Monsieur est votre ami ? Oh ! Prince !... Je savais déjà que vous connaissiez la terre entière, mais je vous croyais plus de goût dans vos amitiés !

— Allons, ma chère princesse, fit Talleyrand en riant, baissez un peu votre garde pour me faire plaisir. J’admets bien volontiers que le comte Tchernytchev pratique une courtoisie guerrière qui peut sembler un peu trop directe au goût raffiné d’une jolie femme. Que voulez-vous ? C’est à la fois un homme de valeur... et une âme sauvage !

— Et je m’en vante ! s’écria le Russe en dardant sur la jeune femme un regard sans équivoque. Seuls les sauvages savent dire la vérité et n’ont pas honte de leurs désirs. Le plus ardent des miens est d’obtenir une danse de la plus belle dame que j’aie jamais vue et, si possible, un sourire ! Je suis prêt à les demander à genoux, ici et à l’instant s’il le faut.

Cette fois, le courroux de Marianne se teinta de surprise. Elle ne douta pas un seul instant que cet homme bizarre ne fût fermement décidé à s’exécuter sur-le-champ, à s’agenouiller devant elle en plein milieu du bal sans se soucier de causer un nouveau scandale. Elle devinait en lui une de ces natures farouches, imprévisibles et fantasques dont son instinct lui avait toujours conseillé de se méfier. De son côté, Talleyrand dut recevoir la même impression, car il se hâta, de nouveau, d’intervenir. Tou-jours aussi souriant, il serra un peu plus fermement le bras de Marianne.

— Vous aurez votre danse, mon cher comte... du moins, je l’espère, si la princesse Sant’Anna veut bien vous pardonner vos façons de Tartare, mais ne soyez pas si pressé et laissez-la-moi encore un peu. Il y a ici une foule de gens qui souhaitent la saluer avant qu’elle n’ait le loisir de s’abandonner à la danse.

Tchernytchev s’écarta aussitôt de leur chemin et se cassa en deux en un salut que Marianne jugea un tant soit peu menaçant.

— Je m’incline, fit-il brièvement... mais je reviendrai ! A tout à l’heure, madame.

En reprenant enfin son chemin vers la salle de bal, Marianne se permit un léger soupir de soulagement et offrit à son cavalier un sourire plein de reconnaissance.

— Merci de m’avoir délivrée, prince ! En vérité, ce Russe est obsédant !

— C’est tout juste ce que prétendent la plupart des femmes. Il est vrai qu’elles le disent en soupirant et sur un tout autre ton. Peut-être soupirerez-vous un jour, vous aussi ! Il a beaucoup de charme, hé ?

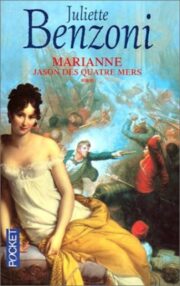

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.