N’y comptez pas. J’ai la faiblesse de préférer les gens civilisés.

Le regard surpris dont il l’enveloppa fut plein de sincérité.

— Ah ! fit-il seulement. Je n’aurais pas cru.

La fameuse salle de bal, construite pour cette seule nuit, était un miracle d’élégance et de grâce. La toile bleue qui en formait les fragiles parois était recouverte d’une gaze brillante dans laquelle se nichaient des guirlandes de fleurs multicolores, en tulle ou en soie mince. Une profusion de lustres en bois doré supportant d’innombrables bougies l’éclairaient féériquement. La galerie qui y menait était décorée de la même façon. Par une haute ouverture, on apercevait le parc illuminé. Extérieurement, d’ailleurs, la grande salle, que l’on avait bâtie sur un grand bassin asséché, était toute décorée de lampions d’huile dans des godets.

Quand Marianne y entra au bras de Talleyrand, des couples nombreux évoluaient au son d’un orchestre viennois, robes étincelantes et uniformes mêlés dans le tourbillon charmant de la valse, dont la vogue avait, depuis quelques années, saisi l’Europe.

— Je ne vous offrirai pas de danser, car c’est un exercice auquel je suis impropre, fit Talleyrand, mais je crois que vous ne manquerez pas de cavaliers.

En effet, une troupe de jeunes officiers se précipitait déjà vers la jeune femme, se bousculant quelque peu, avides de l’entraîner sur un rythme aussi propice aux tentatives de séduction. Elle les refusa tous avec gentillesse, craignant l’esclandre auquel serait capable de se livrer le Russe dont elle sentait toujours sur elle le regard obstiné. Elle avait aperçu son amie Dorothée de Périgord, entre la comtesse Zichy et la duchesse de Dalberg, et s’apprêtait à la rejoindre quand l’annonce de l’arrivée de Leurs Majestés la figea sur place, arrêtant net l’orchestre et les danseurs qui se rangèrent docilement de chaque côté de la salle de bal.

— Nous sommes arrivés à point, remarqua Talleyrand en riant. Un peu plus l’Empereur était là avant nous. Je ne crois pas que cela lui aurait plu.

Mais Marianne ne l’écoutait pas. Son attention venait de se fixer soudain sur un homme dont la tête dépassait la plupart des autres dans la masse des invités qui se tenaient de l’autre côté du large espace laissé vide pour le passage des souverains. Un moment, elle se crut le jouet d’une illusion, d’une incroyable ressemblance, née peut-être d’un désir si profondément assoupi au fond de son cœur qu’elle n’en avait même pas conscience. Mais nonce profil acéré, ce visage maigre à l’ossature hardie sur laquelle la peau basanée se tendait, presque aussi foncée que celle d’un Arabe, ces yeux bleus étincelants sous la profonde orbite, ce pli oblique, à la fois joyeux et insolent, ces lèvres dures, ces épais cheveux noirs, pas trop bien coiffés, qui semblaient toujours sortir de quelque tempête, ces larges épaules sous l’habit sombre porté avec désinvolture... pouvait-il exister, sous le ciel, un autre homme semblable à celui-là ? Et, de la plus imprévisible façon, le cœur de Marianne, éclatant d’une joie désordonnée, et sûr de lui-même, cria le nom bien avant que les lèvres encore hésitantes ne l’eussent murmuré dans un souffle :

— Jason !

— Hé, c’est ma foi vrai ! fit auprès d’elle la voix placide de Talleyrand. Voilà notre ami Beaufort ! Je savais qu’il devait venir, mais j’ignorais qu’il fût déjà arrivé.

Un instant, Marianne cessa de dévorer l’Américain des yeux pour les tourner, surpris, vers le diplomate.

— Vous le saviez ?

— Est-ce que je ne sais pas toujours tout ? Je savais qu’un envoyé, plus officieux qu’officiel d’ailleurs, du président Madison devait atteindre Paris ces jours-ci, sous couleur d’offrir les vœux de bonheur du gouvernement des Etats-Unis, et je savais qui il serait.

— Jason, ambassadeur ? C’est à peine croyable !

— Je n’ai pas dit ambassadeur, j’ai dit : envoyé, et j’ai ajouté plus officieux qu’officiel. La chose est simple à comprendre. Depuis que son frère est roi d’Espagne, l’Empereur souhaite mettre la main sur les colonies espagnoles d’Amérique et fait, là-bas, une intense propagande que le président Madison ne voit pas d’un mauvais œil. D’abord, il n’a aucune estime pour cet imbécile de Ferdinand VII, le roi détrôné, et, d’autre part, il pense que sa neutralité bienveillante pourrait lui valoir la Floride comme récompense : une terre espagnole qui devrait logiquement devenir américaine, puisqu’en 1803 Bonaparte a déjà vendu la Louisiane aux Américains. Mais, chut ! Voici l’Empereur.

En effet, Napoléon, dans son habituelle tenue verte de colonel des Chasseurs de la Garde, venait de faire son entrée donnant la main à Marie-Louise en robe de satin rose toute ruisselante de diamants. Une suite brillante, parmi laquelle on pouvait reconnaître, outre les sœurs de l’Empereur et sa maison militaire, le charmant prince Eugène, vice-roi d’Italie, et sa femme la princesse Augusta de Bavière, le duc de Wurtzbourg, la reine d’Espagne et toute une pléiade d’altesses, les accompagnait.

Marianne plongea, comme les autres, dans sa révérence, mais ne put se résigner à courber la tête. Son regard vert demeurait obstinément attaché au visage de Jason qui, lui aussi, avait incliné sa haute taille. Il ne l’avait pas vue. Il ne regardait pas de ce côté. Toute son attention, à lui, était dirigée vers la porte qui venait de livrer passage au couple impérial, puis à l’Empereur lui-même. Son regard direct, dédaignant la nouvelle impératrice, s’attachait au pâle visage du César corse avec une obstination insolite. Il semblait chercher une réponse sur ce masque romain.

Mais Napoléon, qui souriait tantôt à sa jeune femme, tantôt au prince de Schwartzenberg, son hôte, passa sans adresser la parole à personne, se contentant de saluer, avec affabilité mais d’un rapide signe de tête, tel ou tel invité. Il semblait avoir hâte de gagner le parc où un grand feu d’artifice était préparé. Peut-être était-ce aussi à cause de la chaleur, d’instant en instant plus pesante, qui régnait sous le toit de toile cirée, malgré les jets d’eau qui jaillissaient un peu partout dans le parc. Il n’avait même pas eu un regard pour le trône préparé à son intention.

Derrière le couple impérial et sa suite, la foule des invités se referma comme la mer Rouge sur le passage des Hébreux, avec une précipitation qui trahissait un désir courtisan d’approcher les souverains le plus possible et un besoin, plus humain, de ne rien perdre du spectacle. En un instant, Marianne fut noyée dans un flot de dentelles et de soieries, qui la sépara de son compagnon, et se retrouva au centre d’une volière caquetante et jacassante qui l’entraînait irrésistiblement au-dehors. Jason avait disparu dans le remous et, malgré les efforts qu’elle faisait pour l’apercevoir, elle ne put y parvenir. Quant à Talleyrand, elle l’avait tout simplement oublié. Il devait être lui aussi perdu dans le flot humain.

Elle éprouvait une fièvre étrange, une impatience irritée contre tous ces gens qui, subitement, étaient venus se mettre entre eux au moment où elle allait courir vers son ami. Et c’est seulement plus tard qu’elle s’aperçut de l’indifférence avec laquelle elle avait vu passer l’Empereur, l’homme, cependant, auquel se rapportait chacune de ses pensées si peu de temps auparavant, et s’en étonna. Même la présence de Marie-Louise, qui laissait planer sur l’assemblée le regard, plein de vanité satisfaite, de ses yeux pâles, n’avait pas eu son habituel pouvoir irritant. En fait, elle avait à peine vu les nouveaux mariés tant son esprit et son cœur étaient emplis de cette joie nouvelle, tellement inattendue et merveilleusement vivifiante : revoir Jason, Jason qu’elle avait attendu en vain pendant tant de jours ! Elle n’éprouvait même pas de colère à la pensée qu’il était là et que, cependant, il n’était pas accouru chez elle, qu’il avait sans doute eu sa lettre et que, cependant, il n’était pas venu. Inconsciemment elle lui cherchait et lui trouvait sans peine toutes sortes d’excuses. Elle savait depuis si longtemps que Jason Beaufort ne vivait pas, ne réagissait pas comme tout le monde !

C’est seulement quand la première fusée fit éclore, dans le ciel noir, une gigantesque gerbe d’étincelles roses qui retombèrent mollement vers les parterres où les joyaux des femmes allumaient une autre voie lactée, quand, sous cette pluie lumineuse, chaque détail, chaque silhouette parut surgir des massifs fleuris, que Marianne vit de nouveau Jason. Avec un groupe de personnes, il se tenait debout, un peu à l’écart, auprès de la balustrade d’une terrasse menant à une grotte, dont l’intérieur, doucement éclairé, s’habillait de reflets de perle. Les bras croisés, il regardait monter les chandelles éblouissantes, dont la préparation avait demandé beaucoup de travail aux frères Ruggieri, avec autant de calme que s’il eût été sur le pont de son navire, observant la course des étoiles. Rejetant d’un geste vif la longue traîne dorée de sa robe sur son bras ganté, Marianne, glissant entre les groupes, se mit en devoir de le rejoindre.

Ce ne fut pas facile. La foule des invités s’était massée autour de la terrasse, garnie de tapis et de fauteuils où avaient pris place Napoléon et Marie-Louise et formait un groupe compact entre Marianne et Jason. Elle dut bousculer un certain nombre de personnes qui, le nez en l’air, ne lui prêtaient d’ailleurs aucune attention, absorbées qu’elles étaient par le spectacle incontestablement réussi. Mais, sans bien s’en rendre compte, elle se sentait l’âme d’un nageur épuisé qui touche soudain, du bout d’un pied, le sable fuyant d’une plage. Elle voulait atteindre Jason et l’atteindre tout de suite ! Peut-être parce qu’elle l’avait déjà beaucoup trop attendu !...

Quand enfin elle gravit les trois marches qui menaient à la grotte, le ciel s’embrasa sous le bombardement doré de multiples fusées, auréolant Marianne d’une lumière si vive que, instinctivement, les occupants de la petite terrasse abaissèrent leurs regards sur cette femme si belle qui semblait concentrer dans sa robe et ses joyaux fabuleux tout l’éclat de la fête.

Jason Beaufort, qui s’était un peu écarté du groupe et rêvait, appuyé à un gigantesque vase de fleurs, la vit aussi. En un instant, son visage impassible exprima un univers de sentiments : surprise, incrédulité, admiration, joie... Mais ce ne fut qu’un éclair aussitôt éteint. Et c’est très calmement qu’il s’avança vers la jeune femme devant laquelle il s’inclina correctement.

— Bonsoir, madame ! J’avoue que, venant à Paris, j’espérais la joie de vous revoir, mais je ne pensais pas que ce serait ici. Puis-je vous faire mon sincère compliment ? Vous êtes admirable, ce soir.

— Mais, je...

Désarçonnée, Marianne le regardait sans comprendre. Ce ton froid, cérémonieux, presque officiel... alors qu’elle venait à lui les mains tendues, le cœur plein de joie, prête, à peu de chose près, à se jeter dans ses bras ? Mais que s’était-il passé pour changer Jason, son ami Jason, le seul homme avec Jolival en qui elle eût confiance en ce bas monde, en cette espèce d’étranger, si poli qu’il en paraissait indifférent... Quoi ! Pas même un sourire ? Rien d’autre que des paroles conventionnelles et archi-usées ?

Au prix d’un effort douloureux, dont son orgueil fournit le principal, elle parvint à dominer sa déconvenue, à faire face à cette brusque grimace du destin. Relevant la tête et agitant son éventail sur un rythme rapide pour mieux cacher le tremblement de ses doigts, elle réussit à armer son visage d’un sourire, sa voix de l’obligatoire légèreté mondaine.

— Merci, fit-elle doucement. Mais pour moi votre présence ici est une vraie surprise, ajouta-t-elle en insistant sur le mot « votre ». Etes-vous à Paris depuis longtemps ?

— Deux jours.

— Ah !

Des mots vides, des phrases rituelles, simplement polies comme en échangent de vagues relations ! Brusquement, Marianne eut envie de pleurer, incapable qu’elle était de comprendre ce qu’il était advenu de son ami. Cet étranger séduisant et glacial avait-il jamais eu quelque chose de commun avec l’homme qui, dans le petit Trianon de l’hôtel Matignon, l’avait suppliée de le suivre en Amérique, avec celui qui l’avait arrachée aux carrières de Chaillot, avec l’homme, enfin, qui avait juré de ne jamais l’oublier et qui avait chargé Gracchus de veiller sur elle à chaque heure de sa vie ?

Tandis qu’elle cherchait vainement quelque chose à dire qui ne fût pas stupide ou navrant, elle avait conscience de l’examen minutieux que lui faisait subir le regard de l’Américain et elle en souffrait comme d’une injustice. Depuis si peu de temps à Paris, il n’avait pas encore eu celui d’apprendre son mariage, bien certainement, et sans doute pensait-il que Napoléon entretenait fastueusement sa maîtresse. Ses yeux étincelants allaient des émeraudes à la robe d’or, revenaient aux émeraudes, impitoyables, accusateurs...

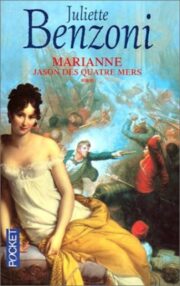

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.