Très vite, les issues, celle de la galerie par laquelle était sorti l’Empereur, et les fausses fenêtres découpées dans la toile furent bouchées par le feu. La galerie d’ailleurs s’enflamma à son tour, dirigeant droit vers les salons de l’ambassade un véritable train de feu. Il n’y eut plus, comme sortie possible, que la haute porte-fenêtre donnant sur le parc et la foule s’y précipita avec la violence d’un barrage qui a rompu ses digues. Une fumée épaisse et noire, suffocante, emplissait la salle incendiée, brûlant les yeux et les poumons.

Pour lui échapper, hommes et femmes se pressaient vers l’unique issue avec une fureur sauvage, jouant des coudes et des poings, se renversant les uns les autres, cherchant la vie avec une rage où se montrait à nu le primitif instinct de conservation. Des femmes tombaient aussitôt piétinées par les plus forts, par ceux peut-être qui, l’instant précédent, s’inclinaient avec tant de grâce sur des doigts qu’ils écrasaient maintenant, ou murmuraient de douces paroles à des oreilles qu’ils auraient arrachées sans vergogne pour passer plus vite et gagner enfin ce bien inestimable : l’air libre, l’air respirable.

Emportée par l’assaut furieux vers la vie, bousculée, à demi étouffée par la fumée et par la pression de tous ces corps, la traîne de sa robe arrachée, Marianne épouvantée ne voyait autour d’elle que des yeux hagards, des visages déformés par l’épouvante, des bouches hurlantes. La chaleur était intolérable et les tourbillons de fumée qui emplissaient la salle d’un épais brouillard gris lui donnaient l’impression que ses poumons allaient éclater. Parmi toutes ces têtes, elle reconnut celle de Savary qui avait l’air de voguer comme un absurde navire sur une mer en furie. Le ministre de la Police était aussi vert que son habit brodé mais, hurlant des choses à peu près incompréhensibles, il essayait vainement de discipliner cette horde affolée.

La porte donnant sur le parc était là, toute proche, mais les tentures qui l’ornaient commençaient à brûler et la bousculade y devint féroce, chacun cherchant à franchir le seuil avant qu’il ne soit barré par le feu. Tous voulant passer à la fois, cela fit une sorte de bouchon. Coincés, les invités ne pouvaient plus ni avancer ni reculer. La mêlée devint furieuse. Marianne reçut dans la gorge le coude d’un sénateur et sentit que des mains agrippaient ses cheveux. Heureusement pour elle, il y avait, un peu en arrière, une sorte de géant, un homme immense, barbu comme un ours et portant sur des épaules larges comme une armoire le brillant uniforme des chevaliers-gardes du Tzar. Il se démenait comme un diable, poussant la foule devant lui de ses deux mains énormes. La chute d’un lustre alluma ses cheveux. Il émit une clameur sauvage et donna une si violente poussée que le bouchon humain sauta avec un tourbillon de fumée. La poitrine broyée, mais sauve, Marianne se retrouva hors de la salle, sur les marches qui menaient aux jardins. Mais, à peine eut-elle gonflé ses poumons d’une bouffée d’air un peu moins brûlant, qu’un cri de douleur lui échappa. Près d’elle, une autre femme poussa un long gémissement, puis une autre, dont le cri s’acheva en sanglot : l’huile des lampions qui ornaient si gaiement les murs de la salle de bal se déversait, brûlante, sur les épaules nues et les gorges découvertes, causant de cruelles blessures. Marianne se jeta en avant, vers l’eau rougeoyante d’un bassin près duquel des domestiques accouraient avec des seaux et des cuvettes. Il était temps. La porte de la salle de bal venait de s’embraser.

Sur l’escalier, Marianne vit une poutre enflammée s’abattre sur le vieux prince Kourakine. L’ambassadeur russe, énorme et perclus de goutte, s’écroula avec un grognement d’ours blessé, mais, aussitôt, un général français, dont l’uniforme était à moitié déchiré, se rua vers lui pour lui porter secours.

Adossée contre une statue dont la pierre rafraîchissait son dos nu, Marianne regardait le parc de ses yeux agrandis, figée d’épouvante, devant ce spectacle de désolation et de mort qui avait brutalement remplacé l’enchantement de la fête, et cherchait à reprendre son souffle. Sa gorge lui faisait mal, son épaule aussi dont la beau brûlée s’était fendue. L’air, plein de flammèches, était à peine respirable. La salle de bal, totalement embrasée maintenant, n’était plus qu’un énorme bûcher dont les flammes ronflantes bondissaient vers le ciel noir, cherchant un autre aliment. Des formes indistinctes s’échappaient encore de cet enfer, et, hurlantes, leurs vêtements allumés, roulaient à terre pour échapper à la morsure du feu.

Partout des blessés, des mourants, des gens pris de panique qui couraient dans tous les sens, incapables de savoir où ils allaient. Marianne aperçut le prince de Metternich, armé d’un seau d’eau, qui se ruait vers l’incendie. Elle aperçut aussi un homme qui courait, une femme vêtue d’argent dans les bras, et reconnut Jason. Oubliant tout ce qui n’était pas Pilar, sa femme, il l’emportait loin du danger.

« Je n’existe plus pour lui, songea Marianne bouleversée. Il ne pense qu’à elle !... Il n’essaie même pas de savoir si je suis encore vivante... »

Elle se sentait si faible, tout à coup, si seule aussi puisque, parmi ces gens, elle ne comptait pas un seul ami, personne qui pensât seulement à elle, qu’elle glissa ses bras autour de la statue, une petite Cérès de marbre blanc, et se mit à pleurer amèrement en s’accrochant à la pierre que le brasier, peu à peu, réchauffait.

Un appel déchirant éclata auprès d’elle :

— Antonia !... Antonia !...

Arrachée à son chagrin égoïste, Marianne vit une femme passer près d’elle, les cheveux dénoués sur des lambeaux de mousseline blanche, courant éperdument vers le brasier malgré son ventre déformé par la grossesse, les bras tendus. Avec épouvante, elle reconnut la princesse Schwartzenberg, belle-sœur de l’ambassadeur, et s’élança derrière elle pour l’arrêter.

— Madame ! Madame !... Où allez-vous ? Par pitié...

La jeune femme posa sur elle des yeux trop dilatés par l’épouvante et l’angoisse pour qu’elle pût seulement espérer être vue.

— Ma fille !... balbutia-t-elle... mon Antonia ! Elle est là !

D’une brusque secousse, elle échappa à l’étreinte de Marianne laissant entre ses mains un peu de mousseline fripée et reprit sa course aveugle. Toujours appelant, elle atteignit l’incendie. Il y eut un craquement énorme. Le plancher de la salle de bal, construit au-dessus d’un bassin à sec, venait de s’effondrer ouvrant dans les flammes un gouffre dans lequel Marianne vit disparaître aussitôt la silhouette de la pauvre mère.

Malade d’horreur, l’estomac révulsé, Marianne se plia en deux et vomit. Ses tempes battaient et elle était trempée de sueur. En relevant les yeux, elle vit avec dégoût que les musiciens de l’orchestre, qui s’étaient aussi enfuis dans le parc, se jetaient vers les blessés pour les dépouiller de leurs joyaux. Et, malheureusement, ils n’étaient pas les seuls : la populace qui, grimpée sur les murs de l’ambassade, avait suivi le feu d’artifice avec des grondements de joie, maintenant, se jetait, elle aussi, à la curée. Par bandes, des gens de mauvaise mine glissaient pardessus les murs jusque dans les jardins avec les yeux luisants d’une bande de loups affamés et s’élançaient au pillage sans faire plus de bruit que des serpents.

Le personnel de l’ambassade, malgré ses efforts, était impuissant à lutter contre cette marée sordide, au moins aussi dangereuse que le feu. Quelques hommes tentaient de défendre les femmes attaquées ; malheureusement, ils n’étaient pas assez nombreux pour combattre efficacement les pillards.

« Mais enfin, songea Marianne épouvantée, il devrait y avoir des pompiers, des soldats... L’escorte armée de l’Empereur... »

L’Empereur, hélas, était parti et son escorte avec lui. Combien de temps faudrait-il pour qu’un régiment vînt mettre de l’ordre et faire reculer les bandits ? Une main, soudain, s’abattit sur elle, arracha son diadème et une mèche de cheveux, puis, empoignant son collier d’émeraudes, tira pour en faire céder le fermoir. Terrifiée, Marianne hurla.

— Au secours ! Au vol !...

Une autre main, brutale et malodorante, lui ferma la bouche. D’instinct alors, elle se débattit contre son agresseur, un homme au long visage blême, aux yeux cruels, vêtu d’une blouse sale sentant la sueur. Griffant et mordant, elle parvint à lui glisser des mains et chercha à s’enfuir, les doigts sur son collier, mais il se jeta en avant de tout son poids et la reprit contre lui. Contre son cou, elle sentit la morsure d’une lame d’acier.

— Donne ça ! ordonna l’homme d’une voix éraillée, sinon j’te saigne !

Il appuya légèrement. L’acier entama la chair tendre. Paralysée de terreur, Marianne leva des mains tremblantes jusqu’à sa gorge, détacha le collier qui glissa sur la manche de l’homme, puis elle ôta les scintillantes girandoles de ses oreilles. Le couteau s’éloigna. Marianne crut qu’il allait enfin la lâcher, mais il n’en fit rien. L’homme ricana et se pencha sur elle. Contre son visage, elle sentit une haleine empestée de mauvais vin et hurla de dégoût, mais une bouche humide et froide s’abattit sur la sienne et étouffa le cri sous un baiser qui lui leva le cœur. En même temps, l’homme, qui la serrait contre lui, la poussa brutalement vers un massif d’énormes pivoines qui gardait l’entrée d’un bosquet.

— Viens par là, poulette ! Une belle fille, on n’la laisse pas filer sans y goûter, surtout une d’la haute ! C’est trop rare !

Délivrée de l’odieuse bouche, Marianne tenta de résister et se remit à crier, des cris stridents, nerveux, suraigus, des cris de folle que l’autre ne parvint pas à endiguer. Alors, de toutes ses forces, il la gifla et la jeta à terre. Il se penchait déjà pour la traîner sous les branches quand une forme humaine jaillit de l’ombre du bosquet, tomba sur l’homme et le rejeta à deux pas de Marianne. A la lumière rouge de l’incendie, elle reconnut Tchernytchev. Une balafre saignait sur son front et son uniforme était à moitié brûlé, mais il ne paraissait pas blessé.

— Ecartez-vous ! gronda-t-il. Par saint Vladimir, je vais étriper ce moujik !

Il ne regardait pas Marianne. Dans les lueurs dansantes et sinistres, elle vit ses yeux verts briller d’une joie sauvage, celle du combat prochain. Les mains ouvertes, prêtes à saisir, ramassé sur lui-même, sans arme et parfaitement insoucieux de sa récente blessure, il faisait face au malfaiteur et à son couteau de boucher.

— Il m’a volé mes bijoux, murmura Marianne en portant la main à sa gorge meurtrie où le collier avait laissé une marque saignante quand le bandit avait tiré dessus.

— Rien d’autre ? Il ne vous a pas violée ?

— Il n’a pas eu le temps, mais...

— Allez vous mettre à l’abri. Je reprendrai vos joyaux... Quant à ce misérable, il peut remercier Notre-Dame de Kazan ! Chez moi, je l’aurais fait périr sous le knout pour avoir seulement osé vous toucher.

L’homme éclata de rire et cracha une insulte ignoble puis assura son couteau dans sa patte noire.

— Mais il est armé ! gémit Marianne. Il va vous tuer.

Les yeux rétrécis, au point de n’être plus que de minces fentes obliques, surveillant attentivement son adversaire, le colonel des Cosaques éclata de rire.

— Lui ? Son couteau ne lui sauvera pas la vie. Mes mains savent dresser les chevaux sauvages et tuer les ours ! Dans deux minutes, je l’aurai étranglé, couteau ou pas !

Et, dans une détente de ses jarrets d’acier, Tchernytchev sauta à la gorge du malfaiteur qui, surpris et déséquilibré, s’abattit lourdement sur le sol avant d’avoir eu le temps de frapper. Râlant, à demi étranglé, il se débattit sous la poigne féroce du Russe. Le couteau avait glissé de sa main et Marianne, se courbant vivement, essaya de le saisir. Mais l’homme était fort malgré sa taille maigre. Déjà il s’était repris et, d’un sursaut, il avait libéré son cou. Les deux hommes, roulant l’un sur l’autre, aussi étroitement enlacés que deux serpents furieux, se livrèrent un combat sauvage sur l’herbe humide d’une pelouse.

Le Russe savait se battre au corps à corps et Marianne n’était pas très inquiète pour lui. Elle était certaine qu’il sortirait vainqueur de cette bataille. Mais, soudain, elle remarqua avec effroi deux autres hommes, en blouse eux aussi et en casquettes à pont, qui rampaient silencieusement vers les combattants : des camarades de son agresseur, sans doute, qui arrivaient à la rescousse. Cette fois, la partie ne serait plus égale et, en un éclair, elle comprit que Tchernytchev allait avoir besoin d’aide. Se retournant vivement elle vit qu’une troupe de soldats envahissait le parc en escaladant les murs, portant des civières et du matériel de secours. Rassemblant les lambeaux de sa robe, elle courut vers eux, avisa un groupe d’hommes en uniforme vert qui se penchaient sur les blessés et saisit l’un d’entre eux par le bras.

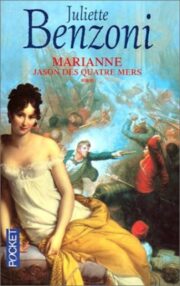

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.