— Vous venez d’insulter à la fois Son Altesse Sérénissime et moi-même. C’est trop, monsieur, et vous me faites regretter de ne pouvoir vous tuer qu’une fois !

Jason toisa le Russe avec un sourire insolent qui eut le don de porter à son comble la colère de Tchernytchev.

— Il ne vous vient pas à l’idée que je pourrais vous tuer, moi aussi ?

— Certainement pas ! La mort est femme, elle m’obéit.

Jason se mit à rire.

— Compter sur une femme c’est se préparer de cruelles déceptions. Quoi qu’il en soit, monsieur, je ne retire aucune de mes paroles et suis à votre disposition. Mais je ne vous connaissais pas cette intéressante faculté d’écouter aux portes !

— Non, je vous en supplie ! gémit Marianne en se glissant entre les deux hommes. Je vous défends de vous battre pour moi !

Tchernytchev prit la main qu’elle venait instinctivement de mettre sur son bras et y posa un baiser rapide.

— Pour cette fois, madame, vous me permettrez de ne pas vous obéir.

— Et si, moi aussi, je vous en priais, hé ? fit la voix lente de Talleyrand qui était rentré dans la loge sur les talons du Russe. Je n’aime pas que mes amis s’entr’égorgent...

Cette fois, ce fut Jason qui répondit.

— Justement. Vous nous connaissez trop bien l’un et l’autre, prince, pour ne pas savoir que ceci devait venir, tôt ou tard !

— Peut-être, mais j’eusse préféré que ce fût tard ! Venez, madame, ajouta-t-il en se tournant vers Marianne. Je pense que vous ne souhaitez pas demeurer plus longtemps. Je vais vous mener à votre voiture.

— Voulez-vous m’y attendre un instant ? demanda le Russe. Le temps de régler ceci et je vous rejoins.

Silencieusement, Marianne le laissa disposer sur ses épaules la grande écharpe de velours pourpre qu’elle avait laissée au dossier de sa chaise, posa une main sur le bras du prince de Bénévent et, sans un regard pour l’un ou l’autre des deux adversaires, sortit de la loge. Le rideau, d’ailleurs, se levait sur l’acte suivant et sa sortie s’effectua aussi discrètement que possible.

Mais, tandis qu’elle descendait lentement le grand escalier désert où des valets statufiés veillaient auprès de hautes torchères, Marianne laissa éclater sa colère et son chagrin.

— Que lui ai-je fait ? s’écria-t-elle. Pourquoi Jason me poursuit-il de ce mépris, de cette colère qui ne désarment pas ? Je croyais...

— Il faut être bien vieux ou bien rompu aux plus hautes doctrines philosophiques pour ne pas se laisser emporter par la jalousie. Entre nous, n’est-ce pas un peu ce que vous cherchiez ? Ou alors, quelle diable d’idée avez-vous eue de venir ici seule avec Sacha ?

— C’est vrai, avoua Marianne. Je voulais rendre Jason jaloux... Ce mariage stupide avec cette Pilar l’a tellement changé...

— Et vous a changée vous aussi, à ce qu’il paraît ! Allons, Marianne, cessez donc de vous tourmenter ainsi. Il faut savoir accepter les conséquences de ses actes, hé ? Au surplus, si Tchernytchev sait se battre, il aura un adversaire à sa taille et qui peut lui réserver une surprise désagréable.

Cesser de se tourmenter ! Talleyrand en avait de bonnes ! Une fois seule dans l’obscurité ouatée de sa voiture, Marianne laissa la colère l’envahir. Elle en voulait au monde entier, à Tchernytchev qui, selon elle, s’était mêlé de ce qui ne le regardait pas, à Jason qui l’avait traitée indignement alors qu’elle espérait tant un mot tendre, un regard, la moindre des choses, à tous ces gens qui, certainement, avaient suivi l’altercation avec des yeux avides de scandale et qui allaient en faire des gorges chaudes... et plus encore à elle-même qui, par puérile vanité, avait causé tout ce dommage.

« Je dois être folle, pensa-t-elle tristement, mais aussi je ne savais pas encore que l’amour pouvait faire si mal. — Et si jamais Tchernytchev blesse Jason ou le... »

Elle n’osa même pas penser le mot mais, songeant tout à coup qu’elle était là, à attendre sottement le Russe, alors qu’elle le haïssait de tout son cœur à cet instant, elle se pencha pour ordonner à Gracchus de partir :

— A la maison, Gracchus ! Et vite !

La voiture s’ébranlait quand Tchernytchev surgit de la colonnade du théâtre, bondit sur le marchepied et tomba plus qu’il n’entra dans la voiture.

— Vous partiez sans moi, pourquoi ?

— Parce que je n’ai plus envie de vous voir ce soir. Et je vous prie de descendre. Gracchus, arrête ! cria-t-elle.

A demi agenouillé à ses pieds, Sacha Tchernytchev la regarda, interdit :

— Vous voulez que je descende ? Mais pourquoi ? Vous êtes fâchée ? Pourtant, en provoquant cet insolent qui vous insultait, je n’ai fait que mon devoir.

— Votre devoir ne vous demandait pas de vous mêler d’une conversation privée. J’ai toujours su me défendre seule ! En tout cas, retenez ceci : que Jason Beaufort soit seulement blessé et je ne vous pardonnerai, ni ne vous reverrai de ma vie !

— Vraiment ?

Tchernytchev n’avait pas bougé mais, dans l’ombre de la voiture, Marianne vit briller ses yeux, devenus de minces fentes vertes, comme brillent dans la nuit les yeux des chats. Lentement, il se releva et Marianne eut l’impression que l’ombre d’un immense oiseau de proie envahissait l’étroite boîte de satin parfumé et menaçait de fondre sur elle. Mais le Russe, déjà, ouvrait la portière et sautait dans la rue. Un instant, ses mains gantées de blanc demeurèrent accrochées aux montants de la portière et il contempla la jeune femme avec un demi-sourire. Puis, d’une voix infiniment douce, il dit :

— Vous avez eu raison de me prévenir, Marianne ! Je vous promets de ne pas blesser M. Beaufort...

Il sauta en arrière, ôta son bicorne, balaya le pavé de son immense plumet en un salut ironique et conclut encore plus doucement :

— J’aurai l’honneur de le tuer demain matin !

— Si vous osez...

— J’oserai... puisque apparemment c’est le seul moyen de vous l’ôter de l’esprit. Une fois cet homme mort, je saurai bien vous amener à m’aimer.

Malgré la peur et la colère qui lui serraient le cœur, Marianne se raidit, redressa la tête, toisa Tchernytchev du haut de sa voiture et parvint à armer son visage d’un sourire glacial :

— N’y comptez pas ! Vous n’en aurez pas le temps, mon cher comte... car, si demain Jason Beaufort meurt de votre main, sachez qu’avant d’en finir avec une vie qui aura cessé de m’intéresser je prendrai le temps de vous abattre, de ma propre main. Vous l’ignorez peut-être, mais je manie les armes comme un homme... Je vous souhaite une bonne nuit. Touche, Gracchus !

Le jeune cocher fit claquer son fouet, enleva son attelage au grand trot. La voiture s’engouffra dans la rue Saint-Honoré, tandis que l’horloge de Saint-Roch sonnait une heure que Marianne n’entendit pas. On atteignait le pont des Tuileries qu’elle cherchait encore à retrouver son calme en même temps qu’un moyen de sauver Jason des armes du Russe. Avec l’extrême générosité que donne le véritable amour, elle n’attribuait qu’à elle-même la responsabilité du drame qui venait de se jouer. Elle allait même jusqu’à se reprocher la dureté de Jason, en vertu de ce mot magique, inquiétant et cependant tellement réconfortant qu’avait prononcé Talleyrand : la jalousie. Si Jason était jaloux, jaloux au point de l’insulter publiquement, cela voulait peut-être dire que tout n’était pas tout à fait perdu.

« Comment faire, songeait-elle avec désespoir, comment faire pour empêcher ce duel ? »

Le roulement de la voiture, à travers les rues désertes du Paris nocturne, emplissait ses oreilles d’un bruit énorme et menaçant. Elle regardait défiler les façades muettes de toutes ces maisons où dormaient paisiblement de braves gens pour lesquels, sans doute, les orages du cœur n’avaient qu’un intérêt secondaire.

La voiture avait presque atteint la rue de Lille quand Marianne eut une idée. Elle se reprochait aussi maintenant d’avoir blessé Tchernytchev parce que, stupidement, elle avait cru posséder sur lui un plus grand pouvoir. Au lieu de lui faire comprendre, doucement, qu’elle serait peinée qu’il arrivât quelque chose à un ami, elle lui avait laissé deviner son amour pour Jason et, tout naturellement, elle avait éveillé la colère normale de tout homme désirant une femme et s’apercevant qu’elle lui en préfère un autre... Il fallait au moins tenter quelque chose de ce côté. Elle tira le cordon qui correspondait au petit doigt de son cocher. Celui-ci se pencha :

— Fais demi-tour, Gracchus, lui dit-elle, nous ne rentrons pas tout de suite.

— Bien, Madame. Où allons-nous ?

— Chaussée d’Antin, à l’ambassade de Russie. Tu la connais ?

— L’ancien hôtel Thélusson ? Bien sûr... on connaît son Paris.

Après un virage savant, la voiture reprit la direction de la Seine, mais cette fois au galop. Les rues désertes l’autorisaient. A cette allure rapide, il ne fallut pas plus de quelques minutes pour couvrir le trajet. Bientôt, l’énorme arc de triomphe de dix mètres de haut sur autant de large, qui servait de portail à l’ambassade russe, fut en vue. Au-delà, on apercevait un vaste jardin peuplé de statues et de colonnes et, tout au fond, l’hôtel brillait de tous ses feux comme pour une fête. Mais, au portail, des cosaques à longues moustaches et longues robes montaient une garde farouche. Marianne eut beau décliner ses noms et titres, répéter qu’elle désirait voir l’ambassadeur, prince Kourakine, les factionnaires demeurèrent intraitables : pas de laissez-passer, pas de passage ! N’entrait pas qui voulait à l’ambassade de Russie, surtout la nuit.

— Peste, grogna Gracchus, voilà une ambassade bien gardée ! Je me demande ce qu’ils peuvent bien fricoter là-dedans, ces barbus, pour se montrer si méfiants ? On entre plus facilement chez l’Empereur qu’ici... Et qu’est-ce qu’on fait, maintenant, Madame la princesse ?

— Je ne sais pas ! fit Marianne désolée. Il faut pourtant que j’entre, ou tout au moins... Ecoute, Gracchus, va leur demander de te dire si le comte Tchernytchev est rentré. S’il n’y est pas, nous l’attendrons... sinon...

— Sinon ?

— Va toujours. Nous aviserons ensuite.

Docilement, Gracchus dégringola de son siège et alla trouver le cosaque de gauche dont la figure lui revenait plus que celle de son camarade. Il entama avec lui une conversation animée où les gestes tenaient la meilleure place. Malgré son inquiétude, Marianne ne put s’empêcher de trouver réjouissant le contraste entre la silhouette trapue de Gracchus, aussi large que haute dans son grand manteau de livrée, et celle du gigantesque Russe qui penchait vers lui une tête coiffée d’un énorme bonnet de fourrure et superbement poilue. Le dialogue dura un moment ; après quoi Gracchus revint avertir sa maîtresse que le comte n’était pas encore rentré.

— C’est bien, fit Marianne, remonte sur ton siège et range-toi, nous allons l’attendre.

— Vous croyez que c’est une bonne idée ? M’est avis que vous ne vous êtes pas quittés si bons amis que ça... et...

— Depuis quand discutes-tu mes ordres ? Range ta voiture et attendons.

Mais Gracchus n’eut pas le temps d’exécuter la manœuvre demandée. Le roulement d’une voiture se faisait entendre dans le jardin de l’hôtel et Marianne, aussitôt, ordonna à son cocher de ne plus bouger. Si elle ne faisait pas déplacer sa voiture, le passage était obstrué, empêchant tout autre attelage de sortir de l’ambassade. Avec un peu de chance, la voiture qui venait serait peut-être celle de l’ambassadeur...

C’était celle de Talleyrand. Marianne reconnut aussitôt les grands anglo-arabes dont le prince était si fier et les couleurs de sa livrée. De son côté, Talleyrand avait reconnu la voiture de la jeune femme et ordonnait à son cocher de se ranger auprès d’elle. Sa tête pâle aux yeux de saphir clair apparut à la portière.

— J’allais chez vous, fit-il avec un sourire, mais, puisque vous voilà, je vais pouvoir aller me coucher avec la satisfaction du devoir accompli... et vous aussi, car je ne crois pas que vous ayez encore beaucoup à faire ici, hé ?

— Je ne sais pas. Je voulais...

— Voir l’ambassadeur ? C’est bien cela ?... ou tout au moins rencontrer Tchernytchev ? Alors, j’ai raison : vous pouvez aller dormir sans crainte de faire de mauvais rêves : le comte Tchernytchev partira cette nuit même pour Moscou... avec... heu !... des dépêches urgentes.

— Il devait partir demain.

— Il partira dans une heure... Le prince Kourakine a fort bien compris que certaines missions ne pouvaient être différées... voire mises en danger par les hasards d’un duel au sabre. C’est un outil que notre ami Beaufort manie aussi bien que notre beau colonel et les chances étaient égales. Or, il se trouve que le Tzar a, pour le moment, le plus urgent besoin de son courrier préféré... Soyez sans crainte, Tchernytchev obéira.

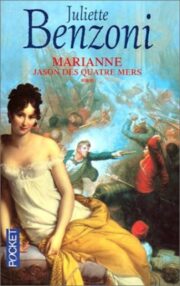

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.