Mais non. Avec un hochement de tête, Marie-Louise passait et rejoignait son époux qui, durant cet instant cependant bref, avait traversé la moitié de la salle.

— Allons ! chuchota à son oreille la voix basse de Duroc. Les choses sont allées mieux que je ne l’espérais. Dès que ce sera fini, vous viendrez avec moi.

— Et pourquoi ?

— Mais voyons... parce que maintenant vous allez être reçue en audience privée. L’Empereur m’a dit de vous conduire à son cabinet de travail après la réception. Vous n’imaginiez pas qu’il en avait fini avec vous en quelques mots polis ?

Le cœur de Marianne bondit de joie. Seul ! Elle allait le voir seul ! Tout ce qui venait de se passer n’était que le reflet de l’étiquette, l’indispensable cérémonie à laquelle obligeait son nouveau rang, mais, cette fois, elle allait le retrouver en tête à tête, l’avoir un peu à elle toute seule... et tout n’était peut-être pas perdu comme elle l’avait cru en écoutant son ironique bienvenue.

Duroc, amusé, reçut en plein visage un regard où scintillaient des milliers d’étoiles. Il se mit à rire.

— Je savais bien que ceci vous plairait mieux que cela. Mais... n’ayez tout de même pas trop d’espoir. Le nom que vous portez vous mettait à l’abri d’un esclandre public. Cela ne veut pas dire qu’on ne vous dira, en privé, que des douceurs.

— Qu’est-ce qui vous fait croire cela ?

Duroc tira sa tabatière, prisa puis chiquenauda son superbe habit de velours violet brodé d’argent pour en faire tomber les brindilles de tabac. Ceci fait, il eut un petit rire.

— Ce qui pourrait le mieux répondre à votre question, ma chère, ce sont les débris de l’un des plus beaux vases de Sèvres de ce palais qui a connu l’anéantissement sous l’auguste main de Sa Majesté le jour où elle a appris votre mariage.

— Et vous croyez me faire peur ? fît Marianne. Vous ne savez pas à quel point vous me faites plaisir, au contraire. Rien, je crois, ne pouvait me rendre plus heureuse. J’ai eu peur, oui, mais c’était tout à l’heure...

C’était vrai. Peur de sa politesse superficielle, peur de son sourire de commande, peur de son indifférence... La pire de ses fureurs... mais pas ça ! C’était la seule chose contre laquelle Marianne se sentait désarmée.

Le cabinet de l’Empereur, à Saint-Cloud, ouvrait de plain-pied sur la grande terrasse fleurie de roses et de pélargoniums. Une toile rayée, prolongeant les fenêtres, et les branches de vieux tilleuls y entretenaient une ombre douce qui faisait plus éclatant le soleil où baignaient les vastes pelouses. Et bien que le décor fût sensiblement le même qu’aux Tuileries, l’atmosphère de travail s’y trouvait beaucoup adoucie par les senteurs de l’été et la beauté de ces jardins vert et or qu’une joie de vivre avait ordonnés.

Abandonnant son cachemire sur le bras d’un fauteuil, Marianne se dirigea vers l’une des hautes portes-fenêtres pour trouver dans la contemplation des perspectives un dérivatif à une attente qu’elle imaginait assez longue. Mais elle eut à peine le temps d’en atteindre le seuil que le pas rapide de l’Empereur sonnait sur les dalles de la galerie extérieure. La porte s’ouvrit, claqua... Marianne, de nouveau, s’abîma dans sa révérence...

— Personne ne fait la révérence comme toi ! remarqua Napoléon.

Il était resté débout près de la porte, les mains nouées derrière le dos à son habitude, et la regardait. Mais il ne souriait pas. Comme tout à l’heure, il ne faisait que constater un fait, non tourner un compliment destiné à plaire. D’ailleurs, et avant même que Marianne eût trouvé une réponse, il avait traversé la pièce, s’était assis à son bureau et désignait un siège.

— Assieds-toi, dit-il brièvement, et raconte !

Un peu suffoquée, Marianne s’assit machinalement tandis que, sans paraître lui accorder plus d’attention, il se mettait à fourrager dans les piles de papiers et les cartes qui encombraient sa table de travail. A mieux le regarder, la jeune femme le trouva à la fois grossi et fatigué. Sa peau mate et pâle était plus jaune, de ce jaune que prend l’ivoire en vieillissant. Les joues plus pleines accusaient le cerne des yeux, le pli un peu las des lèvres.

« Cette cavalcade, de fête en fête à travers les provinces du Nord, a dû être exténuante ! » songea Marianne, refusant résolument les insinuations de Talleyrand sur les occupations principales du couple impérial. Mais il releva brièvement les yeux vers elle.

— Eh bien ? J’attends...

— Raconter... quoi ? fit-elle doucement.

— Mais tout... ce mariage ahurissant ! Je te tiens quitte de la raison, je la connais.

— Votre Majesté... connaît la raison ?

— Naturellement. Il se trouve que Constant a un faible pour toi. Lorsque j’ai appris... ce mariage, il m’a tout dit, afin, très certainement, de t’éviter le plus gros de ma colère !

Fût-ce l’évocation de cette colère, toujours un peu à fleur de peau chez lui, mais le poing de Napoléon s’abattit soudain sur le bureau :

— Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? J’avais le droit, il me semble, d’être averti, et tout de suite.

— Sans doute ! Mais, Sire, puis-je demander à Votre Majesté ce que cela aurait changé ?

— Changé à quoi ?

— Disons... à la suite des événements ? Et puis, en vérité, je me voyais mal, après la façon dont nous nous étions quittés, le soir du concert, redemandant audience à Votre Majesté pour lui annoncer la nouvelle. J’aurais redouté d’être trop mal venue au milieu des fêtes de son mariage. Mieux valait disparaître et parer à l’événement par mes seules ressources.

— D’immenses ressources, à ce qu’il paraît, ricana-t-il. Un Sant’Anna ! Peste ! Ce n’est pas une mince trouvaille pour une...

— Je vous arrête, Sire ! coupa Marianne sèchement. Votre Majesté est sur le point d’oublier que le personnage de Maria-Stella n’était qu’un masque, une défroque de carnaval. Ce n’est pas elle qu’a épousée le prince Sant’Anna, mais bien la fille du marquis d’Asselnat. A notre degré de noblesse, cette union était simplement... normale ! Votre Majesté est d’ailleurs la seule à s’en étonner, d’après les échos que j’ai pu en recueillir depuis mon retour. La haute société parisienne a trouvé infiniment plus étonnant...

A nouveau le poing impérial s’abattit.

— Il suffit, madame ! Vous n’êtes pas ici pour m’apprendre comment réagit ou ne réagit pas le faubourg Saint-Germain. Je le sais mieux que vous ! Ce que je veux entendre, c’est comment vous en êtes venue à faire choix d’un homme que personne n’a jamais vu, qui vit terré sur ses domaines, caché même à ses serviteurs, une espèce de mystère vivant ! Il n’est tout de même pas venu vous chercher ici, j’imagine ?

La colère, Marianne l’éprouvait jusque dans ses propres nerfs, montait en lui. Elle redressa la tête, serra l’une contre l’autre ses mains gantées comme elle avait coutume de le faire dans les moments difficiles. D’autant plus calme en apparence qu’elle était plus inquiète en réalité, elle répondit :

— C’est l’un de mes parents qui a arrangé ce mariage... au nom de l’honneur de la famille.

— Un de vos parents ? Mais je croyais... Oh ! J’y suis ! Gageons qu’il s’agit de ce cardinal de San Lorenzo, cet insolent auquel cet imbécile de Clary a offert, pour vous plaire, sa voiture malgré mes ordres ! Un intrigant comme tous ses pareils !

Marianne se permit un sourire. Gauthier de Chazay était hors de portée de la colère impériale. Il n’avait rien à perdre à l’aveu qu’elle allait l’aire.

— Gagez, Sire, vous gagnerez ! C’est, en effet, mon parrain qui, en sa qualité de chef de notre famille, a choisi pour moi. Ce qui, aussi, était normal !

— Ce n’est pas mon avis.

Brusquement, Napoléon se leva et se mit à arpenter le tapis de son cabinet en une de ces promenades nerveuses dont il avait le secret.

— Ce n’est pas mon avis du tout, répéta-t-il. C’était à moi, le père, de choisir l’avenir de mon enfant. A moins, ajouta-t-il cruellement, que je ne m’abuse sur cette paternité ?

Aussitôt Marianne fut debout et lui fit face les joues en feu, les yeux fulgurants :

— Je ne vous ai jamais donné le droit de m’insulter, pas plus que de douter de moi ! Et j’aimerais, maintenant, savoir quel genre de dispositions Votre Majesté aurait bien pu prendre envers cet enfant, sinon contraindre d’abord sa mère à un mariage quelconque.

Il y eut un silence. L’Empereur toussota et détourna les yeux de ce regard étincelant qui s’attachait à lui, interrogateur jusqu’à l’insolence.

— Bien entendu ! Il ne pouvait en être autrement puisque, malheureusement, il ne m’était pas possible de reconnaître l’enfant. Du moins vous aurais-je confiés, l’une et l’autre, à l’un de mes fidèles, quelqu’un que j’eusse connu à fond, dont je serais sûr... sûr !...

— Quelqu’un qui eût accepté, les yeux fermés, la maîtresse de César... et la dot assortie. Car vous m’auriez dotée, n’est-ce pas, Sire ?

— Naturellement.

— Autrement dit : un complaisant ! Ne comprenez-vous pas, s’écria Marianne avec passion, que c’était cela, justement, que je n’aurais jamais pu supporter : être donnée... vendue plus exactement, par vous, à l’un de vos serviteurs ! Devoir accepter un homme de votre main !

— Votre sang aristocratique se serait révolté, sans doute, gronda-t-il, en mettant votre main dans celle de l’un de ces parvenus de la gloire dont j’ai fait ma cour, de l’un de ces hommes qui doivent tout à leur vaillance, au sang versé...

— ...et à votre générosité ! Non, Sire, je n’aurais pas rougi, en tant que Marianne d’Asselnat, d’épouser l’un de ces hommes, mais j’aurais préféré mourir plutôt que d’accepter d’être livrée, par vous, vous que j’aimais, à un autre... En obéissant au cardinal, je n’ai fait que suivre les usages de la noblesse qui veulent qu’une fille accepte, aveuglément, l’époux choisi par les siens. Ainsi, j’ai moins souffert.

— Voilà pour vos raisons ! fit Napoléon avec un froid sourire. Donnez-moi donc maintenant celles de votre... époux ! Qu’est-ce qui a pu pousser un Sant’Anna à épouser une femme enceinte d’un autre ?

Négligeant volontairement la grossièreté de l’intention, Marianne riposta du tac au tac :

— Le fait que l’autre soit vous ! Eh ! oui. Sire, sans vous en clouter vous avez été ma dot ! C’est l’enfant du sang de Bonaparte que le prince Corrado a épousé, en fait.

— Je comprends de moins en moins.

— C’est pourtant simple, Sire ! Le prince est, à ce que l’on dit, atteint d’une grave maladie que, pour rien au monde, il n’accepterait de transmettre. Il s’était donc volontairement condamné à voir mourir avec lui son vieux nom... jusqu’à ce que le cardinal de San Lorenzo vînt lui parler de moi. Il répugnait à une quelconque adoption, par orgueil de race, mais cet orgueil ne joue plus du moment qu’il s’agit de vous. Votre fils peut porter le nom des Sant’Anna et assurer la continuité.

A nouveau, le silence. Lentement, Marianne se dirigea vers la fenêtre ouverte. Elle étouffait tout à coup, saisie de la bizarre conscience d’avoir menti quand elle avait évoqué Corrado Sant’Anna. Malade, l’homme qu’elle avait vu monter si magistralement lldérim ? C’était impossible ! Mais comment expliquer à elle-même ? Cette réclusion volontaire, ce masque de cuir blanc qu’il portait pour ses chevauchées nocturnes ? Elle revoyait maintenant, avec une curieuse netteté, sur le fond ensoleillé du parc impérial, la haute et vigoureuse silhouette aperçue sous l’ample manteau noir claquant au vent de la course. Un malade, non ! Mais un mystère, et il n’était jamais bon d’offrir un mystère à Napoléon.

Ce fut lui qui rompit le silence.

— Soit ! dit-il enfin. J’admets ces raisons, elles sont valables et je peux les comprendre. Au surplus, nous n’avons jamais rien eu à reprocher au prince qui, depuis notre prise de pouvoir, s’est toujours comporté en sujet loyal. Mais... vous avez tout à l’heure prononcé une phrase étrange...

— Laquelle ?

— Celle-ci : on dit le prince atteint d’une grave maladie. Cet « on dit » laisse supposer que vous ne l’avez pas vu ?

— Rien n’est plus exact. Je n’ai vu de lui, Sire, qu’une main gantée qui, à travers un rideau de velours noir, s’est tendue vers la mienne durant la cérémonie du mariage religieux.

— Vous n’avez jamais vu le prince Sant’Anna ? s’écria Napoléon incrédule.

— Jamais ! assura Marianne avec, de nouveau, la conscience d’être en train de mentir.

Mais elle ne voulait, à aucun prix, qu’il sût ce qui s’était passé à la villa. A quoi bon lui parler du cavalier fantôme... et surtout de son étrange réveil, à la fin de la nuit ensorcelée, dans un lit jonché de fleurs de jasmin ?... Elle fut d’ailleurs immédiatement payée de ce mensonge car, enfin, Napoléon sourit. Lentement, il vint vers elle, s’approcha presque à la toucher et plongea ses yeux dans ceux de la jeune femme.

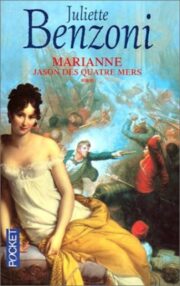

"Jason des quatre mers" отзывы

Отзывы читателей о книге "Jason des quatre mers". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Jason des quatre mers" друзьям в соцсетях.