– Королева вполне удовлетворена своим конюшим, – заметила Елизавета. Нанетта печально покачала головой.

– Роберт Дадли, – вслух размышляла она. Этот род навеки запятнал себя государственной изменой, и все же королева держит этого человека при себе и полностью доверяется ему...

– Она выйдет за него, в конце концов, – добавила Елизавета. – Она ждет только смерти его супруги.

– Никогда! – возмутилась Нанетта. – Елизавета Тюдор не падет так низко. Она никогда не выйдет за человека столь низкого звания, к тому же из семейства изгоев! Она слишком горда.

– Ох, мама, ты, словно львица, кидаешься на ее защиту – но ведь ты сама прекрасно знаешь, что Дадли пустил слух, будто его жена умирает от опухоли, а это на поверку оказалось ложью!

– Да, чтобы убить ее и не попасть под подозрение! – подхватила Елизавета. Нанетта одарила ее предупреждающим взглядом, едва заметно кивнув в сторону детей.

– Довольно об этом, – резко подвела она черту. – Что бы ни говорил и ни делал Дадли, королева тут ни при чем, поверьте. Возможно, он ей и приятен, и она хочет, чтобы он находился при ней, но предположить, что она поможет ему убить жену, чтобы выйти за него – это вздор! В моем доме не место для подобных разговоров – и хватит об этом. Помните, вы говорите о дочери короля Генриха!

– Да, а также о дочери твоей подруги, королевы Анны, – прибавил Джэн. – А правда, что ты носила ее во младенчестве на руках, мама?

Нанетта невольно улыбнулась.

– Правда, медвежонок, я рассказывала тебе об этом раз сто, не меньше – если хочешь сменить тему, выдумай что-нибудь более тонкое. Но на сей раз я охотно воспользуюсь поводом. Мэри, ты слышала – Джэн хочет сшить для тебя меховые рукавички из шкурок кроликов? Тебе было бы приятно?

После обеда Мэри играла на клавесине, а все хором распевали гимны – и вот в самый разгар этого милого времяпрепровождения появился Джеймс. Он стоял в дверях, словно человек, внезапно разбуженный после долгого сна и не понимающий вполне, где находится. Он был худ, словно тростинка, очень ссутулился и походил на привидение. Его волосы совсем побелели, лицо приобрело зеленоватый оттенок, и, несмотря на то, что в доме было прохладно, лоснилось от испарины. Елизавету, не видевшую его долгое время, потрясло, насколько болезненно он выглядит.

– Господь с тобой, кузен Джеймс! – проговорила Елизавета, вставая и делая реверанс вместе с остальными. – Надеюсь, ты здоров...

Джеймс глядел на нее, словно не узнавая, а затем с трудом произнес:

– Мне холодно. Пришел посмотреть, нет ли в очаге огня.

– В августе? – помимо воли вырвалось у Нанетты. Увидев, как он плох, она кинулась к нему: – Что с тобой, муж? У тебя лихорадка? – она протянула руку, чтобы коснуться его лба, но он резко отпрянул.

– Со мной все в порядке. Отойди! Джэн, принеси мне накидку – любую. Я немного погуляю в саду.

Все молча стояли, пока Джэн бегал за теплой накидкой и заботливо укутывал плечи отца...

– Позволь мне пойти с тобой, отец, – тихо попросил он. – Я погуляю с тобой, в садике сейчас так тепло и приятно.

Джеймс с минуту помешкал, словно собираясь отказать мальчику, но потом слабо кивнул, соглашаясь.

– Хорошо, если ты так хочешь. Но молчи – я не хочу разговаривать.

Когда они вышли из зала, Елизавета обратила на Нанетту расширившиеся от ужаса глаза:

– Нанетта... я не знала... Нанетта быстро кивнула:

– Не продолжить ли нам? Мэри, милая, сыграй-ка сначала.

Некоторое время спустя вернулся в одиночестве Джэн. Он был бледен и выглядел чрезвычайно расстроенным. Не спрашивая разрешения, он опустился на колени около Нанетты и прижался головой к ее плечу.

– Что, детка? Что произошло?

– О, мама, мне кажется, он теряет рассудок! – воскликнул Джэн. – Некоторое время он прогуливался молча, потом начал что-то бормотать. Я переспросил, думая, что он обращается ко мне – а он понес околесицу, бормотал, словно в лихорадке. Потом он что-то крикнул об Александре, и, сжав кулаки, поднял их к небу. Я что-то сказал, не помню что – чтобы только успокоить его... Тут он повернулся ко мне. Назвал меня дьяволовым отродьем и проклял за то, что я жив, а Александра нет... А потом он сказал...

– Что? – лицо Нанетты изменилось до неузнаваемости. Джэн поднял голову и умоляюще взглянул ей в лицо.

– Это какая-то бессмыслица. Сказал, что ты никогда не принадлежала ему, и что я – тому доказательство, а потом крикнул: «Проклятье Морлэндам, они сломали мою жизнь!»

Повисла давящая тишина. Нанетта хотела что-то сказать – и не смогла.

– Мама, что это значит? – выговорил, наконец, Джэн.

Она привлекла его к себе и нежно прижалась щекой к его щеке, успокаивая. Потом облизала пересохшие губы и с трудом проговорила:

– Не знаю, голубчик. Это все его горе. Он не хотел обидеть нас, мой дорогой, – верь мне.

Джэн крепко обнял ее, но через мгновение она ласково высвободилась.

– Мне лучше пойти к нему.

Подойдя к воротам внутреннего садика, она услышала кашель – отрывистый и сухой. Она распахнула двери – и тут послышался странный, захлебывающийся звук. Джеймс стоял в нескольких шагах, спиной к ней, он склонил голову и прижал руки к лицу. Услыхав звук открываемой двери, он резко обернулся. Его темные глаза блестели – от страха ли? – а вся нижняя часть лица была обагрена ярко-алой кровью, страшно контрастирующей с бледным лбом. Руки его тоже были окровавлены, и кровь запятнала гравий на дорожке и золотые бархатцы...

– Иисусе... – прошептала Нанетта. Джеймс отнял от лица окровавленные ладони с виноватым видом, словно мальчишка, застигнутый врасплох за кражей яиц.

– Нэн! Уйди прочь! – хрипло выкрикнул он. От звука его голоса у Нанетты похолодело сердце и задрожали ноги. Она кинулась к нему, лихорадочно срывая с себя фартук. Покуда он вытирал дрожащие руки, она стирала кровь с его лица, но у нее тоже тряслись руки – он вырвал у нее фартук и отвернулся, словно стыдясь.

– Я не хотел, чтобы ты знала, – проговорил он, не оборачиваясь. – Не хотел так...

Наконец, он обернулся. На лице еще остались подсыхающие потеки. На скулах горели яркие пятна румянца, а на верхней губе виднелись бисеринки пота.

– Кто дал тебе право! – ее голос звенел от ярости. – Давно ты об этом знаешь?

– С апреля. Крэнторн...

– Крэнторн?!

– Я взял с него клятву молчать...

– Ты не имел права! О, Джеймс, Джеймс... Вместо ответа он протянул к ней руки, и впервые за много месяцев они обнялись, хотя он старательно отворачивал лицо и очень скоро отстранил ее.

– Нэн, любовь моя, ты ведь знаешь, как это заразно. Ты должна держаться от меня подальше. Ведь именно это я и пытался делать. Один Господь знает, как мне было тяжело... Ты ведь понимаешь...

– Я понимаю лишь то, что люблю тебя и хочу быть рядом с тобой. – Голос ее был ужасен, и она прижала ладони ко рту, пытаясь изменить его. Они не отрываясь смотрели друг на друга. Налетел легкий ветерок, прошелестел в ветвях яблонь и пошевелил окровавленный фартук, который Джеймс все еще сжимал в руках.

– Сколько... еще?.. – спросила Нанетта.

– Месяца три – чуть больше или чуть меньше...

– О, Боже!

– Нэн, не плачь. Если ты будешь плакать, я не выдержу. Послушай: я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты это знала, что бы ни случилось. Но я должен быть подальше от тебя – и от мальчика. Отныне будет только так. Мне приготовят спальню в зимнем крыле дома, и ко мне никто не должен входить.

– Нет!

– Я переписал завещание. Уотермилл отходит к Гебе до конца твоих дней, а потом – к Джэну. Всю юродскую собственность я завещаю Александру…

– Нет!

– Нэн, умоляю...

– Я не отпущу тебя! – она зарыдала, сотрясаясь всем телом, совершенно потеряв контроль над собой. Вид пожилой плачущей женщины был ужасен и жалок. Тогда он выпустил фартук, который все еще сжимал в руках, устало опустился на скамейку и посадил рыдающую Нанетту к себе на колени. Он крепко обнял ее, а она спрятала лицо у него на плече – так он и держал ее, пока слезы не иссякли. Она всю жизнь была маленькой и легкой – он всегда поднимал ее как ребенка. Он закрыл глаза и стал нежно покачивать ее.

Потом они просто сидели молча – так долго и тихо, что на стену спустился черный дрозд, взмахнул хвостом, поднял голову – и в теплом золотистом воздухе зазвучали чудесные серебряные переливы. Подхваченный ветром листок опустился на дорожку – края его были золотые... Стоял август, но отчетливо ощущалось уже первое дыхание осени. Осенью все кончается, подумал он. Джеймс ощущал в своей ладони маленькую нежную руку и вспоминал, как впервые увидел ее – это было уже в другой жизни, сто лет тому назад – ей было всего семнадцать, ее кожа была чиста, как жемчуг, омытый чистыми речными водами, а черные как ночь волосы спускались ниже талии из-под девичьей шапочки. Он решил, что справился с болью, но жестоко ошибся – воспоминания лишь обострили ее. Джеймс закрыл глаза и прижал жену крепче к себе. Дрозд уже улетел, и в садике было тихо – лишь шуршали листья, падая на дорожки...

Нанетта вздрогнула:

– Мы должны пойти в дом. Ты простынешь. Он благоразумно смолчал, не сказав вслух, что вряд ли это теперь имеет значение. Она встала и протянула ему руку. Джеймс колебался, но Нанетта была непреклонна:

– Возьми меня за руку. Больше мне нечего бояться.

Он встал и коснулся ее ладони. Она показалась ему такой холодной... О, этот ужасный жар!

– Нэн... когда конец будет близок... – ему невыносимо тяжело было причинять ей боль, но это он должен был сказать. – Я не хочу никого, кроме Томаса Маркхэма. – Так звали протестантского священника. Нанетта выпустила его руку. – Пообещай! – настаивал он. Рот Нанетты свело судорогой, но она кивнула. – Скажи вслух! – умолял он. Ее голубые глаза устремились на него – да, она отпускала его...

– Обещаю, – произнесла она. Он уходил – и уже не было смысла его удерживать. Но теперь он сам протянул к ней руку. ...Откуда такая тьма? Куда скрылось солнце?

– Проводи меня в дом, Нэн. Голубка моя любимая, пойдем…

Стояла неописуемой красоты осень – теплые дни, полные сладкой истомы, текущие, словно расплавленное золото, долгие светлые сумерки, ясные огненные рассветы, когда опавшие листья прихватывал первый морозец и они хрустели под ногой... Воздух был напоен ароматом плодов и дыма – привычными запахами осени, и с утра до ночи распевали птицы. Деревья сменили облачения – словно передовые войска зимы, ее предтечи в алом обмундировании: стояли, готовые к битве, сверкающие кровавыми гроздьями рябины, темно-красные остролисты, по стенам вился почти малиновый дикий виноград... Но лето еще удерживало позиции – уже из последних сил оттягивая отступление, словно могло удержать бег неумолимого Времени и продлить навеки это сладкое очарование...

Но вот пришел ноябрь, и в день Святого Эрконвальда наступило серое и унылое утро, а горизонт уже совершенно по-зимнему розовел. Ласточки хлопотали под застрехой, распушив от холода перышки, старая ива склонила над гладью пруда свои голые ветви, и последние листья, тихо кружась, ложились на черную воду. В Уотермилл-Хаусе жарко пылало пламя в очаге, сладко пахло яблоками и дымком – да, лето все-таки кончилось... Мэтью направился в зимнее крыло дома, чтобы затопить камин до обеда – и увидел, что хозяин все еще лежит в постели, глядя в окно.

Мэтью без умолку говорил, разжигая огонь, подкладывая свежие дрова, чтобы разгорелось пожарче – и вот уже взметнулись золотые искры, улетая в трубу...

– Зима будет суровая, хозяин, – об этом говорят все приметы. Остролист весь усыпан ягодами – а ведь это лучшее доказательство. А гуси поутру летели так высоко – вы видели их, хозяин? Так высоко, что не подстрелить... Ах да, пришел слуга с бараном из усадьбы Морлэнд и принес новость: лис молодого хозяина вернулся – да, Тодди, нынче утром; нахальный и огненно-рыжий, и потрусил прямиком на кухню, мошенник...

Мэтью сгреб золу в кучку и поднялся.

– Я скоро принесу вам обед, – сообщил он, поворачиваясь к постели. – Тепло ли вам, господин? Может быть, принести еще одеяло?

Но хозяин не отвечал – его невидящие глаза устремлены были в окно, в холодное зимнее небо…

Глава 4

В день Святого Георгия в 1562 году вся семья съехалась на празднество в усадьбу Морлэнд. С утра пораньше в часовне отслужили мессу для семьи, потом – для слуг, которых собралось очень много, и все они были приверженцами старой веры. Но поскольку праздник совпал с воскресным днем, Морлэнды сочли недальновидным ограничиться домашним богослужением. Пол и Джон поехали в Йорк и отстояли заутреню в церкви Святой Троицы.

Это была монастырская церковь, пришедшая в упадок во времена смуты. Десять лет тому назад во время ужасного урагана рухнула колокольня, проломив крышу и разрушив алтарь – и долгое время церковь стояла, открытая всем ветрам, покуда прихожане не собрали достаточно денег, чтобы восстановить кровлю над нефом. Тогда церковь стала приходским храмом. Правда, здесь витала лишь тень былого величии – но Морлэнды всегда посещали храм Святой Троицы: многие из них венчались здесь и тут были погребены, пока не появилась часовня в усадьбе Морлэнд. Именно этот храм они посещали во время официальных треб.

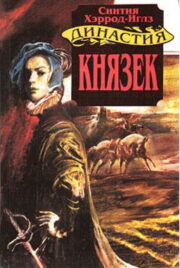

"Князек" отзывы

Отзывы читателей о книге "Князек". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Князек" друзьям в соцсетях.