Пат ужасно хотелось поговорить обо всем этом с информационщиками, которые всегда первыми были в курсе политических новостей.

Первый Алекс, или Алекс-толстый, улыбнулся и ответил вопросом на ее вопрос.

– Тебе, детка, как сказать: как публике или как профи?

А Алекс-тощий ущипнул ее за мягкое место и подмигнул:

– Информация дорого стоит, малютка! Но если тебя действительно так заботят исторические фразы, то оставайся с нами – и все узнаешь.

На побережье народ посолидней осел в знаменитом ресторанчике «Аэроплан», а молодежь, затарившись спиртным, разбрелась по бухтам.

Пат и Алексы устроились на дальнем конце уходящей в океан косы. Было уже тепло, и все трое разделись, чтобы позагорать и побродить по воде. Пат, которую уже четыре месяца ни на минуту не отпускали обжигающие мысли о черноволосом певце, очень хотелось забыться, и она с удовольствием пила вино под интересные разговоры двух друзей.

– Видишь ли, у Лос-Анджелеса деньги, но зато у Сан-Франциско дух, и потому там никакие голливудские штучки не проходят. Вот тот же «Аэроплан». Ты слышала его?

– Кого?

– Ну не кабак же! Группу. Такое сильное противопоставление «Бердз».[4] У «Аэроплана» полностью выражена индивидуальность Сан-Франциско, его свобода, его любовь… Не просто же так город назван в честь святого, который проповедовал только любовь. А ты, Патриция, как относишься к любви?

Пат тоже захотелось сказать в ответ что-нибудь умное и значительное, но перед глазами снова возникло отрешенно-прекрасное лицо Мэтью Вирца – и она, улыбаясь, пробормотала нечто невнятное.

Это было хуже чем ошибкой.

Алексы незаметно переглянулись, сели поближе, и один еще с большим жаром продолжал говорить и подливать вино, а второй едва заметно начал гладить ее колени. Буквально через полчаса Пат совершенно расслабилась и под умело ласкающими ее руками уже раскинулась на взятых с собой на всякий случай свитерах. Она закрыла глаза, и ей казалось, что горячими солнечными лучами и жгучими касаниями к ней снизошел Мэтью Вирц в виде древнего властного бога. И она уже была готова принять его… Но вдруг золотое колесо остановилось, и стало темно.

Как во сне девушка услышала тихий, но полный ярости голос Стива:

– Неужели вы думаете, что я не смогу найти в вашей работе ошибок, которые будут стоить вам места?

– Но, мисс Фоулбарт…

– Заткнитесь. Ваше счастье, что я пришел вовремя. Потом наступило молчание, а когда Пат открыла глаза, то увидела всемогущего шефа, сидящего рядом и, как ни в чем не бывало, протягивающего ей сэндвич.

– Что это было, Стив?

– Ничего. Сон. Плохой или хороший – выбирай сама.

И Шерфорд с непонятной Пат тоской посмотрел куда-то в набегающие волны прилива.

Вскоре это немножко странное приключение забылось, но сейчас, после того, как в голосе Стива откровенно, как никогда, прозвучали нотки беспокойной заботы о ней, Пат вдруг ясно представилось, от чего он спас ее тогда…

Она и не заметила, что, размышляя подобным образом, все еще держит телефонную трубку в руке. Пат положила трубку на рычаг, и телефон тут же взорвался возмущенным звонком.

– Боже, неужели вы так долго делитесь впечатлениями о назначении в нашу «Шапку»? – Звонила Кейт Урбан, режиссер «Шапки», сорокалетняя одинокая дама, сумевшая за полгода из замухрыжистой передачи с расхожим набором народных песенок сделать стильное обозрение, из которого едва ли не каждая пятая песня становилась хитом. Стив знал, куда ее поставить. – Не будете ли вы столь любезны, Патриция, чтобы спуститься к нам в «троечку» и познакомиться поближе. Мы не привыкли терять время зря.

И уже после обеда Пат в костюме канадской фермерши улыбалась перед камерой, за которой стоял добытый режиссершей в вечное пользование лучший оператор павильонных съемок.

– Дамы и господа! «Музыкальная Шапка» телевидения «Гранада» знакомит вас с лучшими исполнителями кантри-мьюзик. «Музыкальная Шапка» уверена, что с нами вы почувствуете себя так, будто каждая звезда пришла прямо к вам домой. Сегодня у нас – и у вас – в гостях несравненная Мэри Чапин с «Ковбой, забери меня с собой!» и «Папа не хочет продавать нашу ферму».

В это время Мэтью проходил паспортный контроль на бельгийской таможне.

Следующие несколько дней Пат пропадала на студии с утра до вечера. Работы оказалось много, но самое главное – она просто влюбилась в Кейт Урбан. Кейт очень высоко ценила себя и умела заставить работать любого, не тратя ни лишних слов, ни лишнего времени. Будучи режиссером, что называется, от Бога, она не только генерировала идеи – таких людей на студии было немало, и существовал даже целый «мозговой штаб», проекты которого доводились до реализации другими сотрудниками, – идеи рождались у нее в голове уже готовыми к осуществлению. Для Пат Кейт оказалась настоящим кладезем, и в два-три дня девушка, вообще склонная к подражанию, стала даже говорить, подражая грассирующему французскому «р» Кейт.

Пат нравились и ее холодная стильность, и полная раскованность пластики, и та отстраненность, с которой Кейт держалась с людьми, и особенно с мужчинами.

Они пили свой двенадцатичасовой кофе в «синем» кафе. Все кафе телецентра были расписаны в разные цвета и назывались соответственно.

– В «цыпленке», в пять.

– Сегодня Лила заболела, кофе дрянь, в «корриду» не ходи.

– Девочки, девочки, в «синюхе» сам Джон Андерсен! – только и слышалось в лабиринтах телецентра.

Кейт ленивым, но точным движением длинного без всякого маникюра пальца стряхивала пепел в пустую чашку.

– Как вам удается быть такой… совершенной? – не выдержала Пат, всегда с радостью принимавшая чужие достоинства.

Кейт ласково посмотрела на девушку, и улыбка тронула ее твердые яркие губы.

– Видите ли, Патриция, все, что для этого надо, – это почувствовать запах времени. Ведь у каждого времени – свой запах. Можете себе представить, как пахнут розовые лепестки, пролежавшие в какой-нибудь шкатулке лет двадцать?

– Да, – улыбнулась Пат, тут же вспомнив мамину сандаловую шкатулку, привезенную прадедушкой из Индии. В ней хранились венчальные свечи родителей, и, когда девочка открывала ее, в воздухе расплывался слабый аромат, рождавший, однако, целый рой смутных образов и неуловимых воспоминаний. – Да, но только на очень короткий миг, так что не успеваешь ничего осознать.

– В этом-то все и дело. Если ты сможешь улавливать, понимать и хранить запах времени в любом его виде – у тебя будет интересная и полноценная жизнь.

– Только это? А… любовь? – Пат с какой-то ревнивой обидой представила себе смуглое лицо Мэта после ночи любви и сразу же ощутила тяжесть своих грудей.

Кейт медленно опустила ресницы.

– О да. Но надо уметь быть свободной волчицей. Впрочем, нас уже давно ждут в аппаратной.

Весь день слова Кейт Урбан не выходили у Пат из головы. Она любила сама и носила под сердцем самое убедительное доказательство любви к себе; она выросла в абсолютно гармоничной семье и видела родительские отношения, полные самых преданных, самых романтических чувств; наконец, все песни, все разговоры, да и вообще, как казалось Пат, вся культура построена именно на любви – и вдруг женщина, явно созданная для страстей, говорит такое…

А вечером, в пустом доме, ее охватила чудовищная тоска по Мэту. Она поднялась наверх и бродила по залу, тычась носом в разбросанные вещи, как брошенный щенок, падала на индейские одеяла и гладила свое тело, представляя, что это его руки гладят ее, и едва ли сознавая, что занимается самой настоящей мастурбацией, к которой всегда относилась весьма презрительно. Потом она поставила «Пенни Лейн». Потом спустилась вниз и выпила бокал оставшегося после вечеринки так любимого Мэтом белого божоле. Потом решилась позвонить родителям, что в последние месяцы в сумятице разрывавших ее страхов и надежд делала редко. Честно говоря, она просто боялась, что мать, благодаря своей любви к ней и отлично развитой интуиции, сразу же поймет все.

К телефону подошел отец, и это было удачей.

– Здравствуй, Бу, это я, у меня все прекрасно, – сразу же затараторила Пат, не допуская лишних вопросов. – Погода для здешних мест неслыханная – снегу, как в нашем лесу, не слезаю с лыж. На студии мне дали вести новую передачу, смотрите ти-ви «Гранада», понедельник и пятница в полдень по нашему восточному времени, если у вас берет.

– Подожди, томтит,[5] не трещи. – Отец с детства называл ее так за тоненький жизнерадостный голосок. – Как у тебя с деньгами?

«Бедный папа, – мелькнуло у Пат, – деньги всегда так давили на его баронетство…»

– Ну, папа, здесь вообще нет этой проблемы! Я сняла дивный домик, крошечный, но очень английский… – На другом конце океана отец одобрительно хмыкнул, но тут же снова обеспокоился:

– Дом – на одного человека!?

«Начинается! И зачем я ляпнула про дом? Они там живут прямо прошлым веком. И притом нищим веком…»

– Папочка, в Америке так принято. Ну какая же я ведущая, если у меня и жилья-то приличного нет? Это не так дорого, как тебе кажется. – Ах, если бы он знал, что на этот домик уходил почти весь ее гонорар! Правда, Мэт, никогда не нуждавшийся – ни в юности, подрастая в очень обеспеченной семье художника и психоаналитика, ни сейчас, получая за свои выступления неплохие деньги, – обеспечивал ее очень щедро.

– Когда ты приедешь? Мама без тебя совсем загрустила. Ведь прошло уже полтора года…

Пат прыгнула в ледяную воду:

– Я приеду на Новый год. Точно. Я так соскучилась! – И она вдруг заплакала. Все душевные и телесные мучения последнего месяца выплеснулись в этом отчаянном детском плаче, которого Пат ни разу не позволила себе за это время… Собравшись с силой, она на какое-то время удержала рыданья и почти весело сказала в коричневую мокрую трубку: – Теперь веришь? Ну все, вон гости идут, целую вас обоих и люблю!

Пат плакала долго, пока ее снова не скрутил жестокий приступ рвоты. Еле передвигая каменные ноги и чувствуя, что почти теряет сознание, она выбралась на крыльцо, чтобы вдохнуть морозного воздуха.

На каменных ступенях белел конверт с бельгийской маркой.

Сразу забыв обо всем, Пат схватила письмо и какое-то время просто стояла на ступенях с отчаянно колотившимся сердцем. Мэт помнит о ней! Помнит настолько, что не выдержал и написал письмо! Об этом она не смела и мечтать. Глотая плотный холодный воздух и прижимая письмо к груди, Пат стояла как в забытьи. От конверта к ней шли горячие таинственные токи.

Сколько она простояла так, полуодетая, с зареванным, запрокинутым в небо лицом, Пат не помнила, но, в конце концов, ей все-таки стало холодно. Медленно она прошла в дом и, сев прямо на пол в холле, разорвала толстую белую бумагу.

Сначала высокие узкие буквы плясали перед ее глазами какой-то бешеный танец, но постепенно стали складываться в слова, а затем и в строки…

«…и тогда во мне прозвучал взрыв радости, нового открытия этой радости и знания того, что значит быть живым. О, быть живым, самому распоряжаться своей судьбой и делать ее радостной – это было открытие. Время катилось дальше, и годы уходили, как волны, и наступила власть цветов…»

Пат едва улавливала смысл прочитанного, ее, как водоворот, увлекали его слова, посвященные радости – чувству, которого она никогда не могла даже подозревать в своем старательно отгораживающемся от мира возлюбленном.

«…и Лето Любви улыбалось нам всей своей музыкой, цветами, колоколами, ароматическими свечами, дикими поездками на каких-то феерических «роллс-ройсах», перекрашенных под цыганские повозки. И барабаны рок-н-ролла оставляли после себя дрожащий воздух, который плыл надо всем побережьем и превращал страну в космос, а нас – в ангелов… День начинался с «Сержанта Пеппера». Сколько нас было в том большом доме в Сан-Франциско, где мы жили коммуной…»

– Сан-Франциско, – беззвучно повторила Пат. – Ум и любовь, святой Франциск… Вот почему он так тосковал о нем…

«…и у каждого были экземпляры всех пластинок «Битлз». Мы взяли в привычку складывать их так, чтобы можно было ставить одну сторону, другую, одну, другую… порой часами, порой отдавая этому целый день. Мы говорили не просто о музыке – но обо всем на свете…»

После этих строк шел какой-то странный, непонятный Пат рисунок: не то схема, не то попытка зарисовать галлюцинацию. Но при всей непонятности от рисунка шла мощная волна темной опасности. Пат даже почувствовала, как на мгновение подобралось все ее уставшее худенькое тело. Но строчки влекли дальше, в сладостное, не подвластное ей прошлое Мэтью.

«…И в этой счастливой стране жили девушки – наши девушки, узкобедрые, в деревянных сабо на узких босых ногах, увешанные бусами и гирляндами цветов – о, этот слабый манящий запах гиацинтов, когда горячей рукой стянуты джинсы и падаешь лицом в благоуханье то черных, то рыжеватых завитков. А их груди, то прохладные и маленькие, то полные и неиссякающие в своей женственной силе…»

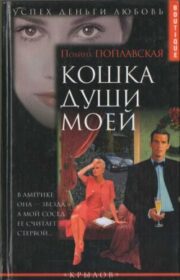

"Кошка души моей" отзывы

Отзывы читателей о книге "Кошка души моей". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Кошка души моей" друзьям в соцсетях.