—¿Qué tal, caballero? Un egiptólogo resulta siempre divertido, aunque los ingleses aventajan bastante a los franceses en ese arte.

—Digamos que disponen de más medios, lady Ribblesdale —repuso Adalbert—. Por lo demás, creo recordar que Champollion, el hombre que descifró los jeroglíficos, era francés.

—Sí, ¡pero hace ya tanto tiempo de eso! Además, la piedra Rosetta está aquí, en el Museo Británico. Pero, si es ésa su profesión, ¿qué hace usted aquí, en este salón? Mi hija Alice se encuentra en Egipto con nuestro queridísimo amigo lord Carnavon, y sigue con interés sus excavaciones en el Valle de los Reyes.

—¿Su hija es arqueóloga?

—¡Dios santo, no, qué horror! ¿Se la imagina cavando en la arena? Lo que ocurre es que siente pasión por ese país porqué está convencida de haber vivido en él durante una vida anterior, en la que a pesar de ser hija de un sumo sacerdote de Amón seguía la doctrina solar de Akenatón. Hasta tiene sobre esa cuestión unas pesadillas muy divertidas.

Aquella verborrea habría podido proseguir durante mucho tiempo si la duquesa no llega a intervenir, con una dulzura llena de firmeza, levantándose y expresando su deseo de presentar a los recién llegados a los demás invitados.

—Serán vecinos de mesa —dijo a lady Ribblesdale a guisa de consuelo—, de modo que tendrán tiempo de conversar.

Antes de recorrer el salón, tomó el brazo de Aldo, que se sentía abrumado al pensar en el calvario que iba a ser para él la cena. Esa idea le hizo saludar sin darse cuenta a una docena de personas, y no recobró plena conciencia de sus actos hasta que se encontró estrechando la mano de Moritz Kledermann.

—Encantado de conocerlo —declaró el banquero suizo sin el menor entusiasmo—. Es una sorpresa inesperada que aprecio en lo que vale. Al parecer tenemos amigos comunes.

—Así es —contestó Morosini, recordando a tiempo que en la boda de Anielka con Eric Ferrals la duquesa de Danvers y Dianora Kledermann ocupaban posiciones privilegiadas—. Supongo que, al igual que yo, lamenta usted el trágico destino de sir Eric... y de su joven esposa.

Un brillo de curiosidad teñida de asombro apareció en los grises ojos del zuriqués.

—¿Acaso la cree usted inocente?

—Estoy convencido de ello —dijo Aldo con firmeza—. Piense que aún no tiene veinte años, y creo que en este asunto es sobre todo una víctima.

El brillo persistió en la mirada del banquero, y fue acompañado de una lenta sonrisa que puso un toque de buen humor en aquel rostro algo severo.

—¡Vaya!, en eso no está usted de acuerdo con mi esposa. Ella no se cansa de repetir que la mujer de su viejo amigo merece la horca. Pero tengo entendido que usted la conoce, ¿no?

—Tengo ese honor, que es también un placer. ¿Puedo preguntarle por su salud, puesto que al parecer no lo ha acompañado? —preguntó Aldo con una serena suavidad.

—Se encuentra muy bien, al menos eso creo. Deseaba venir conmigo, pero cuando tengo entre manos un asunto importante prefiero estar solo. Y en este caso he tenido razón. Se sentiría desplazada en esta atmósfera de crimen canallesco que rodea la muerte del pobre Harrison.

—¿Ha venido por el diamante del Temerario?

—Naturalmente, como muchos otros y como usted mismo, supongo. Tengo intención de quedarme unos días con la esperanza de que aparezca.

—Lo mismo voy a hacer yo. Confío enormemente en la eficiencia de Scotland Yard.

El anuncio de que iban a servir la cena puso fin a la conversación. De todos modos, la duquesa y Morosini habían acabado de dar la vuelta al salón, y éste, resignado, fue a ofrecer el brazo a la temible lady Ribblesdale para acompañarla a la mesa.

La cosa fue peor de lo que Aldo había imaginado. Apenas se hubo sentado ante el largo tablero de caoba cuya superficie esmeradamente reluciente sostenía una multitud de exquisitas porcelanas inglesas y de centelleantes cristales, además de un enorme centro de mesa de esmalte del que surgían unas flores, su compañera, con una notable desenvoltura, lo abrumó con un sinfín de preguntas relativas a su «pequeño comercio» e incluso a su vida íntima. Por si fuera poco, encajonado como estaba entre ella y su anfitriona, se vio obligado a hacer honor a los platos que le sirvieron: una sopa clara y poco abundante en la que flotaban unos trozos de algo indefinible, un asado de cordero demasiado hecho flanqueado de patatas poco hechas y de la horrible salsa de menta que él odiaba, un excelente y minúsculo pedazo de queso Stilton, del que se habría comido una porción enorme, y, después de un surtido de temblorosas gelatinas adornadas con flores de azúcar, las elegantes savouries, un refinamiento destinado a eliminar el dulzor del postre y que esa noche consistía en tostadas con tuétano aderezadas con tanta pimienta que, con el paladar ardiendo, a punto estuvo de echarse a llorar. Pero, antes de llegar a ese extremo, la ex lady Astor le había explicado el motivo de que se hubiera requerido su presencia y que estaba relacionado con la Rosa de York. Lady Ribblesdale quería comprarla y se había tomado como una ofensa personal la falta de consideración demostrada por el pobre Harrison al permitir que lo asesinaran y se la robaran.

—No es nada seguro que hubiera podido adquirirla, lady Ava —hizo constar Morosini—. Tenía fuertes competidores. Entre ellos los Rothschild, ingleses o franceses, y frente a usted se halla sentado uno de los mayores coleccionistas europeos, o en todo caso el mayor de Suiza.

—¡Bah! ¿Qué importancia tienen? —dijo la dama, barriendo con un gesto de su manita cargada de sortijas a esos seres despreciables—. El diamante habría sido mío porque siempre obtengo lo que deseo, y esta noche lo vería brillar sobre mi persona.

La voz lenta pero precisa de Moritz Kledermann se hizo oír desde el otro lado de la mesa.

—No es una joya que pueda llevarse. Sin duda es muy hermosa, pero menos brillante de lo que se imagina. ¿No ha logrado verla?

—No, pero eso no importa.

—¿Usted cree? Quizá la hubiera decepcionado. En primer lugar se trata de un cabujón, lo que significa que su superficie es redondeada, que está desprovista de aristas y simplemente pulida, porque es un diamante muy antiguo y por entonces no se conocía el arte de tallar las piedras preciosas.

—Eso es cierto —aprobó Aldo—. La Rosa de York no refleja tanto la luz como el aderezo que usted luce esta noche —añadió, dirigiéndose a lady Ribblesdale.

En efecto, engalanada con un collar de brillantes, unos pendientes, una diadema y algunos brazaletes, la americana emitía mil destellos, dignos de un árbol de Navidad. La mayoría de esas joyas eran realmente bonitas, pero al ser tan numerosas se desvalorizaban mutuamente. La dama rechazó la objeción con un nuevo gesto.

—¡Y eso qué más da! La habría hecho tallar, y punto —exclamó con despreocupación.

Por encima del oscuro espejo de caoba, el experto y el coleccionista intercambiaron una mirada de horror que Morosini se apresuró a traducir.

—Una joya histórica no se manda tallar, señora mía, especialmente si posee tanta importancia.

—¿Y por qué no, si he pagado por ella?

—Porque la Corona británica, a la que el diamante ha pertenecido durante mucho tiempo, le pediría cuentas. Cuando se trata de una pieza tan sobresaliente, las leyes del mercado son muy distintas. Sobre todo en este país y estando en juego un monumento histórico —dijo Aldo con severidad—. De cualquier modo, una vez tallado, el diamante del Temerario no sólo perdería su imagen en la memoria de los hombres sino buena parte de su valor de mercado. En realidad, no entiendo por qué tiene tanto empeño en adquirirlo.

El cutis perfecto de lady Ribblesdale enrojeció bruscamente mientras sus magníficos y negros ojos brillaban con una cólera que no se molestó en reprimir.

—¿No lo entiende? Pues voy a explicárselo —gritó, sin que le preocupara el hecho de interrumpir todas las conversaciones—. Ya no soporto ver, en la Corte o en las grandes recepciones, a mi prima lady Astor,[7] esa marisabidilla de Nancy que ha considerado oportuno hacerse elegir miembro de la Cámara de los Comunes, lucir una diadema en medio de la cual resplandece el Sancy, uno de los diamantes más bellos de la corona de Francia. Por eso quiero ser la dueña de la Rosa de York.

—Incluso si la llevara usted, señora, no produciría tanto efecto como el diamante Sancy, que es una de las mejores gemas que conozco —dijo Moritz Kledermann.

—Pues entonces quiero tener al menos su equivalente, pero más gordo, claro. Ésta es la razón de nuestro encuentro, querido príncipe —agregó con insolencia—. Ya que vende joyas históricas, busque una para mí.

Era tal disparate que, en lugar de enfadarse, Morosini soltó una carcajada.

—En ese caso, lady Ava, habrá que convencer a Su Majestad para que le venda una de las piedras preciosas guardadas en la Torre de Londres, uno de los Cullinan, por ejemplo, o bien persuadir al duque de Westminster para que se desprenda del diamante Nassak, cuyo peso es de ochenta quilates, mientras que el Sancy sólo pesa cincuenta y tres.

—¡Esos no me interesan! —exclamó la dama en tono impaciente—. Deseo una joya de renombre que haya sido lucida por una o varias reinas, como el Sancy. Mi prima Nancy no para de contarle su historia a todo el mundo. La célebre María Antonieta, por ejemplo, la lucía a menudo.

—Siendo así—terció de nuevo Kledermann medio en serio medio en broma—, habrá que pedir el diamante Régent al museo del Louvre. Sus ciento cuarenta quilates ya centelleaban en la corona de Francia cuando Luis XV fue coronado rey. Después lo llevó María Antonieta y también Napoleón.

—¡No sea ridículo! —soltó ella, pasando por alto toda cortesía—. Sin duda será posible encontrar lo que yo quiero. Y puesto que ése es su oficio, Morosini, arrégleselas para satisfacer mi deseo.

En esa fase del debate, la duquesa se decidió a intervenir. Aunque nunca había sido muy perspicaz, ni siquiera inteligente, notó que el ambiente se cargaba de electricidad y le preocupó el extraño resplandor verde que había aparecido en los ojos de un gris azulado de Morosini.

—¡Querida amiga, debería usted calmarse! Lo que pide no es fácil, pero estoy segura de que el príncipe hará lo imposible por satisfacerla. Sólo hace falta un poco de paciencia.

Se levantó mientras hablaba, lo que obligó a las otras damas a hacer lo mismo. Los caballeros se quedaron en la mesa para la ceremonia ritual del oporto.

—¡Qué costumbre tan interesante! —susurró Aldo con un suspiro de alivio al oído de su amigo Adalbert—. Nunca la había apreciado tanto.

—Sólo es una tregua. No te librarás de ella tan fácilmente. Es una mujer que sabe lo que quiere. Aunque es cierto que en este caso te está pidiendo la luna o algo parecido.

—¡No estés tan seguro! Se me ha ocurrido una idea que arreglaría las finanzas de una vieja amiga de mi madre. Posee un diamante, engarzado en una diadema, algo mayor que el Sancy. Siempre me he preguntado si no sería el Espejo de Portugal, desaparecido a raíz del robo de las joyas de la Corona francesa en el guardamuebles de la plaza de la Concordia en el año 1792. A partir de entonces la pista del diamante se perdió por completo.

Hablaba en voz baja para que no lo oyera Kledermann, aunque éste estaba charlando con su vecino de mesa, un coronel del ejército destinado en la India.

—Tu idea no vale nada. Esa señora no debe de tener ningunas ganas de venderlo.

—¡Ya lo creo que tiene ganas! Te lo explico en dos palabras. Unos días antes de mi viaje a Escocia, vino a verme para preguntarme si no habría un medio de deshacerse con discreción de un «objeto»..., eso es lo que dijo..., que nunca le había gustado porque lo creía responsable de todas las desgracias que la han afligido desde el día de su boda, cuando lo lució por primera vez en su tocado. Al salir de la iglesia se fracturó una rodilla y de resultas de ello se quedó coja. Pero eso no es todo:" después perdió sucesivamente a su muy amado marido y a dos hijos en unas circunstancias dramáticas que esta noche no te contaré por falta de tiempo. Le quedaba una hija, que se casó por amor con otro veneciano de la nobleza, muy apuesto pero sin fortuna, santurrón y avaro hasta la exageración. La hija no es guapa, pero estaba locamente enamorada de ese personaje muy dispuesto a sacar partido de su palmito. A fin de que pudiera celebrarse el matrimonio, mi vieja amiga se deshizo de todas sus joyas excepto del malhadado tocado, porque no quería que los maleficios en los que ella cree recayeran sobre la inocente cabeza de su hija. Sin embargo, actualmente su estado de salud es muy malo y desearía poder cuidarse y al mismo tiempo perder de vista el diamante.

—¡Estupendo! Pues no tiene más que venderlo.

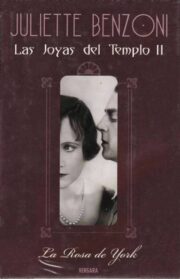

"La rosa de York" отзывы

Отзывы читателей о книге "La rosa de York". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "La rosa de York" друзьям в соцсетях.