— Расскажи мне о святой Катерине, — попросил он сестру Бьянку. — Что с нею случилось?

И аббатиса рассказала ему еще одну историю о жизни святой, но на этот раз голос ее утратил спокойствие и мелодичность, голос сестры Бьянки дрожал и был полон печали, а повествование то и дело прерывалось, слишком тяжело было у нее на душе после того, чему они с Бернардино стали свидетелями, слишком важным оказалось это событие для них обоих.

— Катерина была девушкой в высшей степени благородной и мужественной, ибо ей исполнилось всего восемнадцать, когда она решилась предстать перед императором Максимианом, жестоко преследовавшим христиан, и стала сурово упрекать его за безжалостное к ним отношение.

Бернардино оторвался от работы и посмотрел на нее:

— Опять этот Максимиан!

— Да, он. И в этом споре Катерина оказалась победительницей. Мало того, некоторые ее противники были настолько покорены ее красноречием, что объявили себя христианами, за что их незамедлительно предали смерти. Проиграв в споре, разъяренный Максимиан велел подвергнуть Катерину бичеванию, а затем бросить в тюрьму. Однако, даже находясь в темнице, она оказывала на людей невероятное воздействие и многих обратила в христианскую веру, в том числе и жену самого императора, за что Катерину приговорили к казни на колесе. Но стоило ей прикоснуться к этому орудию пытки, как оно чудесным образом развалилось.

Бернардино, слушая Бьянку, продолжал яростно рисовать, но сегодня разум его отчего-то противился восприятию тех идеализированных сцен проявления подлинной святости, которые прежде во время рассказов аббатисы рисовало на стене его воображение, так что ему оставалось лишь копировать их. Нынче он видел перед собой только графиню ди Шаллант и постигший ее страшный конец. Он рисовал колеса, на которых ее должны были сломить с помощью метафорической и физической пытки, и тут же разрушал их с помощью могущественных ангелов, так что ступицы и ободья разлетались на куски. Здесь он явно подражал механическим чертежам и наброскам своего учителя Леонардо, стараясь изобразить не Бога из машины, а машину в услужении у Бога, и заново поражался тем орудиям пытки, которые человечество изготовило для себя самого. Наконец Бернардино услышал, как сестра Бьянка, стоя у него за спиной, дрогнувшим голосом завершила историю святой Катерины:

— …И тогда император, охваченный яростью, приказал ее обезглавить. И тело ее ангелы перенесли на гору Синай, где впоследствии в ее честь были воздвигнуты церковь и монастырь.

Аббатиса, казалось, лишилась последних сил и прямо-таки рухнула на церковную скамью, прикрыв глаза рукой. Она то ли молилась, то ли плакала. Понять Бернардино не мог и просто стоял не двигаясь и смотрел, как она печалится и тоскует. Печалилась она не только о подруге детских лет, преданной нынче столь ужасной казни, но и о чем-то куда более значительном, возможно, о своей давно утраченной чистоте и невинности. Когда Бьянка наконец подняла голову, щеки ее были мокры от слез.

Внезапно мученичество для них обоих обрело человеческое лицо, ибо сегодня они впервые за долгое время, проведенное в защищенной от жестокого мира обители, стали свидетелями того, как люди сознательно убивают себе подобных.

— Хорошо, что мы видели все это, — промолвила после долгого молчания сестра Бьянка. — Вот я рассказала тебе немало всевозможных историй о святых и грешниках, о мучениках и избранных, но мне вдруг подумалось: читая тебе все эти гладкие проповеди о канонизированных святых и о тех ужасных страданиях, которые им довелось претерпеть, я ведь была уверена, что сумею сделать тебя лучше, обратить тебя в христианскую веру. Однако с моей стороны это было лишь проявлением чрезмерной самоуверенности и гордыни. — Она встала и принялась нервно мерить шагами церковное пространство. — Ибо до сегодняшнего дня я не ведала, о чем веду речь, и понятия не имела, что значит истинное мужество перед лицом смерти. Я вершу свои дела здесь, в тихой и безопасной обители, и жизнь моя проходит в спокойном созерцании. Я росла в богатстве и роскоши, никогда не оказывая помощи больным, не посещая умирающих. Здесь, в монастыре, мы, разумеется, раздаем милостыню бедным, но это самые обычные бедняки, люди вполне достойные и, самое главное, вполне дееспособные. Они приходят сюда, а мы бросаем к их ногам монетки. А те, кто пострадал от оспы, или безногие, или несчастные прокаженные — тем остается ждать снаружи, ибо они не имеют права войти в ту же церковь, что и их здоровые, хотя и бедные, собратья. А ведь и они тоже люди истинно верующие, но им доступ в церковь закрыт, чтобы, не дай бог, мы, Его служительницы, не подхватили какую-нибудь заразу. И сама я никогда не пыталась преградить путь опасной болезни или смерти. Мы же попросту прячемся здесь! Мы именуем себя «невесты Христовы», но так и остаемся девственницами, мы никогда не знали жара плотских утех и того, что любовь и страсть могут сделать с человеческой душой. Мы ничего не знаем не только о любви, но и о том, каково это — родить ребенка, и какие еще испытания выпадают на долю обычных смертных женщин. И отныне я намерена совершенно иначе вести дела. — Аббатиса стиснула руки, словно давая клятву. — Даже вера моя обретет отныне характер более практический. И я, и остальные сестры должны почаще выходить за стены монастыря, чтобы не только нести в мир истинную веру, но и вершить добрые дела среди людей, среди обычных жителей этого города, стараясь сделать чуть легче жизнь тех несчастных, кому в чем-то не повезло.

Бернардино до глубины души тронули эти перемены в намерениях аббатисы. В ответ он признался ей, что и в нем самом произошли некоторые перемены. А затем слез со своего «насеста», подошел к сестре Бьянке и поднес к губам ее руку, на которой красовалось кольцо настоятельницы монастыря.

— Мною владеют те же чувства, — сказал он ей. — Я никогда прежде не видел ничего подобного. Мне не довелось быть солдатом, и многие из-за этого смеялись надо мною, полагая, — и Бернардино, словно эхо, повторил слова Грегорио, которых не мог забыть, — что, пока другие молодые мужчины гибнут на поле боя, я занимаюсь только тем, что рисую, как они умирают. И, глядя, как они истекают кровью, пытаюсь отыскать краску нужного оттенка, чтобы изобразить текущую из их тела кровь. А лица всех тех, кого я изображаю в последние минуты их жизни, обладают на редкость спокойным выражением, свойственным человеку, покорившемуся своей ужасной судьбе. Но ведь это всего лишь метафора, иносказание, всего лишь попытка передать то, как я себе представляю — точнее, представлял до сих пор — мгновение смерти. Казнь графини очень многому научила меня, и я наконец-то понял, каким может быть лицо человека в момент жертвования собой.

— Ну что ж, если ты изобразишь ее здесь, в нашей церкви, это будет только справедливо по отношению к ней. Господь всех нас создал разными. Твой дар, например, заключается не в искусном владении мечом и не в умении вести бой. Ты, скорее всего, погиб бы в первой же стычке с противником, — сказала сестра Бьянка, и Бернардино лишь печально улыбнулся, соглашаясь с ее словами. — Но ты рисуешь, как ангел. Возможно, этот день навсегда изменил нас обоих. Мы оба словно перешли Рубикон, и нам никогда уже не вернуться назад. Вот только в высшей степени странно, — продолжала аббатиса, — что на нас столь сильное воздействие оказала смерть грешницы, а не страдания кого-либо из святых. И если тебе удастся показать, как это было в действительности, если ты сумеешь столь же хорошо изобразить страдания простого смертного, как изображаешь страдания святых, то тебе не будет равных среди художников, а значит, и подруга моя погибла не напрасно.

И с этого дня Бернардино Луини стал писать свои фрески именно в полном соответствии со словами сестры Бьянки. Но был и еще один человек, чья душа также претерпела значительные перемены в тот судьбоносный день, и человек этот также сдержал свое слово: написал роман о жизни графини ди Шаллант. И вот какими словами Маттео Банделло завершил написанную им историю:

«И несчастной отрубили голову. Так завершилась ее жизнь, полная безудержных страстей и необузданных желаний. Но тому, кто непременно хотел бы видеть, какова она была при жизни, право стоит пойти в церковь Монастыря Маджори, ибо там он увидит ее портрет».

ГЛАВА 36

ГОЛУБЯТНЯ

Голубятню Сельваджо наконец достроил. Он сам ее спланировал, сам покрыл дранкой, сам насыпал на пол плотный слой песка, и теперь красавица голубятня с дверцей из ивовых прутьев гордо высилась над землей, сверкая в неярких солнечных лучах белым, как кость, деревом. Крепкий шест поднят высоко, под конической крышей приготовлены уютные места для гнезд, обе дверцы украшены изящными арками. Этот маленький птичий замок будил в душе Сельваджо какие-то смутные воспоминания, но, пока он его строил и украшал, перед глазами у него стоял в основном легендарный Камелот со своими зубчатыми стенами и башнями, верхушки которых, точно горные вершины, накрыты белой шапкой облаков. Впрочем, стоило ему завершить работу, и этот образ тоже мгновенно исчез. Построенным птичьим домиком Сельваджо очень гордился, и голубятня действительно получилась на славу — настоящий дворец, а не голубятня! Он трудился без устали, стараясь закончить работу ко дню именин той, что стала ему дороже всего на свете.

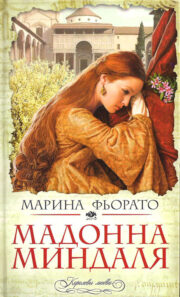

"Мадонна миндаля" отзывы

Отзывы читателей о книге "Мадонна миндаля". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мадонна миндаля" друзьям в соцсетях.