Karlek.

Jag alskar dig, Александр.

И пока стиральная машина крутила ее чулки и халат, Татьяна тихо радовалась, что смотрела в лицо Александра, когда они занимались любовью.

Путешествие в Нью-Йорк заняло десять тошнотворных мучительных дней. На «Белой звезде», посреди Атлантического океана, Татьяне исполнилось девятнадцать. Она прибыла в Нью-Йорк в конце июня.

На корабле Татьяна кашляла и думала об Орбели.

Татьяша, помни Орбели…

Отхаркивая кровь, она собрала угасающие силы и неистощимую энергию сердца, чтобы спросить себя, знал ли Александр о неминуемом аресте. А если знал, то не сказал ей, понимая, что она никуда без него не поедет. Неужели он сцепил зубы, сжал кулаки и солгал?

Да. Такой человек, как он, именно так и поступил бы. И, зная правду, оставил бы ей одно слово.

Орбели.

Грудь болела так, что грудная клетка, казалось, вот-вот лопнет.

Когда «Белая звезда» причалила в нью-йоркском порту, Татьяна не смогла подняться. Не то чтобы не хотела. Просто не смогла. Измученная и в жару после очередного изнурительного приступа кашля, она чувствовала, что наступает конец. Из нее словно что-то вытекло, оставив одну оболочку.

Вскоре она услышала голоса. В каюту вошли двое одетых в белое мужчин.

– О господи! Опять! Только не это! Неужели очередная беженка? – воскликнул один.

– Погодите, на ней форма Красного Креста, – заметил второй.

– Наверное, украла где-нибудь. Смотрите, она едва на ней застегивается! Это не ее форма! Пойдем, Эдвард. Позже доложим о ней в Службу иммиграции и натурализации. Нам еще нужно очистить судно.

Татьяна застонала. Мужчины вернулись. Тот, что повыше, взглянул на нее.

– Крис, по-моему, она рожает!

– Как! Сейчас?!

– Кажется, да.

Доктор просунул под нее руку.

– Воды отошли.

Крис шагнул к Татьяне и положил ей руку на голову.

– Пощупай! Она вся горит! Слышишь ее дыхание? Мне даже стетоскопа не требуется. У нее туберкулез. С подобными случаями приходится сталкиваться каждый день. Оставь ее. Нам нужно обойти каюты. Это первая и, гарантирую, далеко не последняя.

Но Эдвард продолжал держать руку на животе Татьяны.

– Она очень больна. Мисс, вы говорите по-английски?

Татьяна не отвечала.

– Вот видишь! – воскликнул Крис. – Я же говорил.

– Может, у нее есть документы? Мисс, у вас есть документы?

Татьяна молчала.

– С меня хватит! – бросил Крис. – Я ухожу.

– Крис, она больна и вот-вот родит. Что ты хочешь, бросить ее? Какой же ты доктор, черт возьми?

– Уставший и низкооплачиваемый бедняга. Министерство здравоохранения слишком мало платит, чтобы я убивался тут день и ночь. Куда ее везти?

– Давай в карантинный госпиталь на Эллис-Айленд-Три. Там есть комнаты. Ей там будет лучше.

– С туберкулезом?

– Туберкулез – не рак.

– Эдвард, она беженка, притом неизвестно откуда. Взгляни на нее. Если бы она была просто больна, я сказал бы: так и быть. Но она родит на американской земле, и бам! Имеет право жить здесь, как все мы. Забудь. Пусть рожает на корабле, чтобы ее ребенок позже не претендовал на гражданство. Как только оправится, ее депортируют. Это справедливо. Все эти типы воображают, что могут заявиться в Америку без разрешения… ну уж нет, больше ни одного человека. А как только чертова война окончится, станет еще хуже. Вся Европа захочет…

– И что же именно, Крис Пандольфи?

– Тебе легко судить, Эдвард Ладлоу!

– Я никого не сужу, поскольку был здесь со времен франко-индейских войн.

Крис отмахнулся и ушел, но минуту спустя просунул голову в дверь и сказал:

– Мы вернемся за ней позже. Она еще не рожает. Смотри, как тихо лежит. Пойдем.

Эдвард хотел было последовать его примеру, но Татьяна глухо застонала. Он снова подошел к ней.

– Мисс! Мисс!

Татьяна подняла руку, ощупью нашла его лицо и дотронулась до щеки.

– Помогите, – попросила она на английском. – У меня будет малыш. Помогите, пожалуйста.

Эдвард Ладлоу нашел для Татьяны носилки и заставил мрачного и несговорчивого Криса Пандольфи помочь ему вынести ее с корабля и посадить на паром, идущий на Эллис-Айленд, остров в центре нью-йоркской гавани. Многие годы тамошний госпиталь служил сортировочным центром и карантинным лагерем для иммигрантов и беженцев, прибывающих в Соединенные Штаты.

У Татьяны было так темно в глазах, что она почти ослепла, но даже сквозь серую пелену и грязные окна парома сумела увидеть гордо воздетую к небу руку с факелом, устремленным в залитое солнцем небо. Руку, поднимающую, несущую свет, перед золотой дверью.

Татьяна устало опустила веки.

С парома ее перенесли в маленькую, спартански обставленную палату, где Эдвард положил ее на постель с крахмальными белыми простынями и попросил медсестру раздеть больную. Осмотрев Татьяну, он удивленно воскликнул:

– Головка показалась! Вы чувствуете?

Но Татьяна едва двигалась и дышала. Как только головка вышла, она стиснула зубы и содрогнулась в конвульсиях, ощущаемых как слабая боль.

Эдвард принял у нее ребенка.

– Мисс, вы меня слышите? Пожалуйста, взгляните! Взгляните, кто у вас родился! Прекрасный мальчик!

Он улыбнулся и поднес ей младенца.

– Видите, какой большой? Удивительно, что такая малышка смогла произвести на свет настоящего великана! Бренда, взгляните-ка! Правда поразительно?

– Он недоношенный, – выдохнула Татьяна, глядя на малыша.

– Недоношенный? – засмеялся Эдвард. – Ну уж нет. Я сказал бы, как раз вовремя. Будь это так, вы родили бы его… где?

– В Советском Союзе, – промямлила Татьяна.

– О боже! Советский Союз! Как вы туда попали!

– Если расскажу, не поверите, – ответила Татьяна, ложась на бок и закрывая глаза.

– А теперь забудьте об этом, – весело посоветовал Эдвард, садясь на стул у ее кровати. – Так уж получилось, что ваш мальчик – американский гражданин. И это прекрасно, верно? Именно этого вы хотели?

Татьяна подавила стон.

– Да, – кивнула она, прижимая белый сверток к горящему лицу. – Именно этого я хотела.

Ей было больно дышать.

– У вас туберкулез, поэтому грудь болит, но все будет хорошо, – мягко пообещал он. – Вам много пришлось вынести, но сейчас все позади.

– Именно этого я и боюсь, – прошептала Татьяна.

– Нет, все хорошо! – воскликнул он. – Останетесь здесь, на Эллис, поправитесь… кстати, где вы взяли форму Красного Креста? Были медсестрой?

– Да.

– Вот это здорово! – обрадовался он. – Видите? У вас прекрасная профессия! Кроме того, вы немного знаете английский, а это куда больше, чем могут похвастаться большинство тех, кто проходит через этот госпиталь. Это одно уже отделяет вас от остального сброда. Доверьтесь мне. – Он улыбнулся и добавил: – У вас все будет хорошо, вот увидите. Ну а теперь могу я раздобыть вам что-нибудь съедобного? Имеются сандвичи с индейкой…

– С чем?

– О, думаю, вам понравится индейка. И сыр. Сейчас принесу.

– Вы хороший доктор, – заметила Татьяна. – Эдвард Ладлоу, верно?

– Абсолютно.

– Эдвард…

– Для вас он доктор Ладлоу! – негодующе воскликнула медсестра.

– Бренда! Пусть зовет меня Эдвардом, если хочет. Какое вам дело?

Бренда, презрительно фыркнув, удалилась. Эдвард взял маленькое полотенце и вытер залитое слезами лицо Татьяны.

– Вам, должно быть, очень грустно. Понимаю, обстановка довольно пугающая. Но у меня относительно вас хорошее предчувствие. Клянусь, все обойдется. Помяните мое слово.

Переполненные скорбью зеленые глаза в упор смотрели на доктора.

– Вы, американцы, любите давать обещания.

– Да, – кивнул Эдвард, – и всегда держим слово. А теперь я пришлю вам медсестру из нашего министерства здравоохранения. Если Викки покажется вам немного ворчливой, не обращайте внимания. У нее сегодня плохое настроение, зато сердце просто золотое! Она принесет вам свидетельство о рождении ребенка. – Эдвард тепло оглядел малыша. – До чего же славный! Смотрите, а волосики какие густые! Просто чудо, верно? Вы уже придумали имя?

– Да, – всхлипнула Татьяна, обливая слезами темноволосую головку. – Он получит имя своего отца. Энтони Александр Баррингтон.

Солдат! Дай мне прижать к груди твою голову, погладить по щеке, дай поцеловать твои родные сладкие губы, и крикнуть через моря, и прошептать сквозь ледяную русскую траву, что я чувствую к тебе… Луга, Ладога, Ленинград, Лазарево… Александр, когда-то ты нес меня, и теперь я несу тебя. В вечность несу тебя я.

Через Финляндию, через Швецию, в Америку, с простертой рукой я встаю и ковыляю вперед, и мчится за мной вслед вороной скакун без всадника, с развевающейся гривой. Твое сердце, твое оружие дадут мне покой и утешение, станут моей колыбелью и моей могилой.

Лазарево вливает тебя в мою душу, капля по капле лунного сияния, отражающегося от красавицы Камы. И если вздумаешь искать меня, ищи там, ибо это – именно то место, где я проведу все дни своей жизни.

– Шура, я не выношу мысли о том, что ты можешь умереть, – сказала ему Татьяна после того, как они, лежа на одеяле перед костром в прохладное российское утро, разомкнули объятия. – О том, что ты больше никогда не будешь дышать на этой земле.

– Меня эта мысль тоже не слишком привлекает, – ухмыльнулся Александр. – Поэтому я и не собираюсь умирать. Ты сама так сказала. Утверждала, что я создан для великих дел.

– Ты создан для великих дел, – эхом отозвалась она. – Но старайся выжить ради меня, солдат, потому что я просто не смогу жить без тебя.

Именно это сказала она, глядя в его лицо, положив ладонь на его часто бьющееся сердце.

Он нагнулся над ней и поцеловал ее веснушки.

– Не сможешь жить? Моя королева озера Ильмень?! – Улыбнувшись, он покачал головой. – Ты найдешь способ жить без меня. Найдешь способ жить за нас обоих, – сказал Александр Татьяне на берегу полноводной реки Камы, текущей с Уральских гор через сосновую деревню с поэтичным названием Лазорево… давным-давно, когда они были молоды и влюблены.

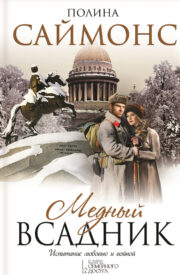

"Медный всадник" отзывы

Отзывы читателей о книге "Медный всадник". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Медный всадник" друзьям в соцсетях.