— Цезарь, твое имя звучит повсюду в Риме. Тебе надо появиться в окне, чтобы принять поздравления, которых стоят твои заслуги и беспримерная щедрость.

Довольная улыбка осветила лицо молодого императора.

— Народ требует меня, — объяснил он Клавдию. — Оно и понятно: я велел раздать по семьдесят пять динариев каждому гражданину. Отведай этого вина, пока я буду приветствовать их… И ты тоже, Мнестер.

Калигула резко встал. Походка у него была неуклюжая, и эта неуклюжесть лишь усилилась с тех пор, как он принял на себя лавры империи. Зато, усвоив на уроках риторики и философии набор общих идей и готовых суждений, отвечающих ожиданиям публики, он умел произносить блистательные речи. Ему удавалось украсить их примерами из римской истории и развернутой аргументацией. Он мог превосходно вести дискуссию и полемику. Его словарный запас вызывал у слушателей удивление и восхищение. Сам Тиберий, удалившись на Капри и выбрав Калигулу своим преемником, побуждал его и дальше следовать по этому пути. Голос у Калигулы был зычный, ясная речь лилась свободно. От своего отца, Германика, Калигула унаследовал способность убеждать и нравиться. Он пригладил рукой не очень густые торчащие волосы и длинными тонкими пальцами поправил пряди, покрывающие высокий лоб. На макушке у него уже наметилась плешь, наследственная в роду Юлиев, к которому он принадлежал через свою бабку Октавию.

Едва народ увидел своего императора, как восторженные крики, сопровождаемые рукоплесканиями, грянули с новой силой. Калигула поднял руку, приветствуя толпу.

— Этот народ задушит меня в порыве радости! — со вздохом проговорил Калигула, возвращаясь на ложе.

— Он любит тебя, цезарь, к тому же он многого натерпелся при Тиберии, — сказал льстивый Мнестер.

Однако, вопреки его ожиданию, Калигула встал, взгляд его был суров.

— У тебя есть основания сетовать на Тиберия, Мнестер? — слащавым голосом спросил Калигула.

Стремясь опровергнуть слух о своей причастности к смерти Тиберия — это предположение было настолько очевидным, что о нем даже заявляли официально, — Калигула выступал непреклонным защитником памяти о своем покойном двоюродном дядюшке-императоре.

Почуяв опасность, Мнестер с поклоном вкрадчиво произнес:

— Напротив, цезарь, милости этого великого правителя сделали меня счастливым.

— Мне отрадно это слышать, Мнестер. А теперь ступай. Я хочу остаться с Клавдием наедине. Да! Вели еще объявить народу, что по случаю игр, которые я устраиваю в память чтимой мною и оплакиваемой матушке, я снова буду раздавать деньги.

Когда Мнестер ушел, Калигула заговорил вновь:

— Ну, как тебе это вино?

— Превосходное!

— Попробуй еще колбасы. Мы ею полакомились вволю! Правда, мы запивали ее великолепным вином стошестидесятилетней выдержки, которое подарил мне Помпоний Секунд. Кажется, он заплатил за него умопомрачительную цену, но я так и не смог выведать, какую именно.

Клавдий, хотя и чувствовал голод, едва прикасался к еде из страха вызвать новые насмешки племянника. Калигула, небрежно свесив ногу в чрезмерно разукрашенном котурне[2] из золоченой кожи, наблюдал за Клавдием, откусывающим кусочки колбасы.

— Поговорим теперь о вещах серьезных, — вдруг сказал Калигула, когда Клавдий, от голода все более смелевший, уже принялся пожирать орехи и колбасу. — Я решил, что ты будешь распорядителем на играх в честь Агриппины.

— Ты хочешь, чтоб я…

Клавдий икнул, чуть было не подавившись орехом.

— Ты вместо меня будешь руководить играми, которые я устраиваю в честь моей матушки.

— Ты по-прежнему смеешься надо мной, Калигула…

— Вовсе нет. Я хочу, чтобы ты начал появляться перед народом и занялся государственными делами.

Эти слова, сказанные твердым голосом, убедили Клавдия в том, что его племянник не шутит. Тотчас Клавдия охватили противоречивые чувства. Прежде всего он боялся, что возложенные на него задачи окажутся ему не по плечу и это поставит его в еще более тягостное положение перед императором. С другой стороны, думал он, ему выпадал случай побороть судьбу и исправить дурное представление о себе, которое его родные и Август навязали народу. Ведь несмотря на то, что Август обнаружил в нем «благородство души», по его собственному выражению, и оценил ясность его речи во время публичного выступления, он не пожелал допустить его ни к одной должности, кроме авгурства.[3] И все же Клавдию еще хотелось защищаться, хотя бы для того только, чтобы проверить твердость намерений императора.

— Ты, цезарь, считаешь меня круглым дураком? Тебе же известно, что я был вынужден отказаться от активной жизни и славы. Я уже давно провожу свои дни в праздности, то на вилле в Кампании, то здесь, в Риме. Видят меня не иначе, как в окружении людей, что называется, низких, из-за этого я и приобрел репутацию искателя наслаждений и пьяницы…

Калигула, приподнявшись на ложе, резким жестом выразил нетерпение.

— Мне все это известно, Клавдий. Как бы там ни было, а народ тебя любит. Сегодня я выбираю тебя так же, как выбрали тебя всадники, чтобы чествовать меня в Кампании после кончины Тиберия. Сам сенат когда-то предложил сделать тебя одним из жрецов Августа и позволить высказывать свое мнение среди консуляров.[4] Сам Тиберий не относился к тебе с презрением, в отличие от остальных членов твоей семьи. Разве он не упомянул тебя в числе своих наследников в третью очередь и разве перед смертью он не рекомендовал тебя армии, сенату и народу?

Клавдий, чье удивление было столь велико, что заставило его даже забыть о еде, кивнул и махнул рукой в знак согласия. — Ты, стало быть, начнешь с того, что будешь распоряжаться на играх, — продолжал Калигула. — Помимо этого, мне хочется, чтобы ты утихомирил сенаторов, которые станут сетовать на новые расходы и в то же время соперничать между собой за возможность финансировать игры. Еще я решил реабилитировать моих братьев, Друза и Нерона, объявленных при Тиберии врагами отечества, и воздвигнуть их статуи. Проследи, чтобы эта работа была сделана как подобает. У меня к тому же есть намерение поручить тебе строительство акведука в окрестностях Тибура и строительство амфитеатра неподалеку от септы.

— Тебе не придется сожалеть о своем решении, Калигула. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе угодить, все для счастья и благоденствия Гая Цезаря и его сестер.

— Я в этом не сомневаюсь, Клавдий. Заканчивай еду и не вздумай задремать. Отныне у тебя будет много работы. Покажи, что я верно оценил твои способности. Иначе я велю рабам разбудить тебя розгами.

Глава II

ЦИРКОВЫЕ ИГРЫ

— Пусть все мужчины, которые увидят тебя на играх в честь Агриппины и в ознаменование побед цезаря, почувствуют к тебе любовное влечение! В особенности мужчины богатые и знатные! С этой мандрагорой ты будешь неотразима, мое дорогое дитя.

Мессалина, сидя на краю ложа, с недовольной гримасой глядела на мать, вихрем ворвавшуюся в ее комнату: она не то чтобы сомневалась в действенности магического корня, но просто считала, что ее собственных прелестей вполне достаточно, чтобы быть неотразимой.

Домиция Лепида протянула мандрагору кормилице Мессалины, красавице-фессалийке Трифене, чтоб та ее осмотрела.

— Очень уж она маленькая, эта мандрагора, — заявила кормилица, немного повертев корень в руках. — Лучше воспользоваться талисманом, который мы можем сделать вот из этого яйца…

Трифена осторожно достала яйцо, снесенное черной курицей, и положила его на бронзовый треножник. Затем она проткнула яйцо с двух концов толстой шпилькой для волос, удалила белок и, обращаясь к молодой рабыне, стоящей подле нее, сказала:

— Возьми это яйцо и сделай так, как я велю: раздобудь мужского семени, помести в яйцо и залепи оба отверстия воском. Потом отнеси яйцо на кладбище, что на холме Ватикан, положи в неглубокую ямку и засыпь ее мелко истолченными человеческими костями. В течении тридцати дней нужно девять раз полить это место молоком ослицы и уксусом. В последний день я сама приду и откопаю талисман. Отчасти и от твоих стараний будет зависеть счастье Мессалины и благополучие Марка Валерия Мессалы Барбата, ее прославленного отца.

— Не тревожься, кормилица, твои распоряжения будут выполнены в точности.

Лепида, взглядом проводив рабыню, вышедшую за порог комнаты, обратилась к Трифене:

— Значит, нужно еще ждать целый месяц? Но ведь сегодня Мессалине предоставляется редкая возможность найти себе мужа среди всех этих богатых людей, которые прибудут на ипподром.

— Она может сегодня встретить подходящего человека, — твердо сказала кормилица. — Разве не ты уверяла меня, что своими глазами видела, как статуя Аполлона согнула колено в храме Фортуны, и разве не привиделись тебе золотые украшения в твоем шкафу, когда ты заглянула в него?

— Женщины, до чего же вы все глупы! Что вы говорите? Опять эти ваши суеверия и магические заклинания!

Марк Валерий Мессала Барбат стоял у двери, которую рабыня, уходя, оставила открытой. Он сделал несколько шагов по комнате, в то время как супруга бросала на него обиженные взгляды и резким голосом выкрикивала:

— А тебе известен иной способ сделать нас богатыми, Мессала? Я предвижу твой крах, и мы вынуждены будем вести образ жизни, недостойный нашей семьи. Нас связывают родственные узы с самыми знаменитыми фамилиями в Риме, а дом наш так тесен, что я с трудом смогла найти себе комнату! Хорошо еще, что нам не приходится ютиться на узкой постели, как беднякам из Субура!

Мессала Барбат тяжело опустился в кресло и обхватил голову руками. Он не мог больше выносить ни этих бесконечных упреков, ни хлопот, которые доставляла ему жена и которые раньше времени его состарили. Когда-то он имел немалые средства и желал распоряжаться ими разумно. Но роскошный образ жизни, навязанный ему Лепидой, частые приемы, которые она устраивала, не думая о завтрашнем дне, являлись для него постоянной причиной беспокойства. Человек тихий, ограниченный и тушевавшийся перед женой, он отличался от нее и своим пассивным характером, и скромным поведением. Маленькая, худенькая, но живая и напористая, Лепида ухитрилась растратить их наследственное имущество, азартно соревнуясь в расточительстве с богатыми римлянами: с теми, кто владел изысканной мебелью с Востока и огромными виллами, имея возможность жить то в сельской местности, то на берегу моря, то в городе, кому принадлежали небольшие прогулочные суда, садки с муреной, угодья, полные дичи, и собрания греческих произведений искусства в бедном и перенаселенном Риме. Лепида более всего ценила дорогие украшения и роскошную одежду, шитую из тончайших тканей, в особенности из яркого шелка, который везли, подвергаясь множеству опасностей, караваны из далекой и загадочной страны серов.[5] В то время как Мессала Барбат, живущий прежними традициями, принесшими могущество Риму, мечтал иметь супругу целомудренную и благочестивую, искусную рукодельницу, бережливую и деятельную, осторожную и благоразумную хозяйку дома, Лепида являла собою полную противоположность желаемому идеалу и за несколько лет промотала как свое приданое, так и состояние мужа. У них не осталось ничего, кроме дома, где они жили, на Авентинском холме, неподалеку от Большого цирка и храма Юноны. Дом был одноэтажный, с внутренним двориком, окруженным колоннами, куда выходили два зала с фресками на стенах для приема гостей и шесть комнат. Рабы жили в пристройке позади дома.

— Милый отец, ты заблуждаешься.

Мессалина подбежала к отцу и, опустившись перед ним на колени, нежно обняла его.

— Мы готовились идти на игры, которые цезарь устраивает на ипподроме, и Трифена всего лишь произнесла заклинание, чтобы с нами не случилось ничего дурного… И еще мы надеемся там найти мне супруга, достойного нашей семьи.

Мессала погладил еще совсем детское, с пухлыми щеками, личико дочери, на которую он перенес теперь всю свою любовь.

— Ты пойдешь с нами? — спросила Мессалина. Ее светлые глаза искрились радостью.

— Я не могу, моя дорогая. После полудня я должен идти на форум.

Мессалина, вздохнув, встала с колен, отошла от отца и уселась на высокий табурет, предоставив рабыне заниматься ее прической. Густые вьющиеся волосы, обрамляющие ясное и тонкое лицо Мессалины, удлиняли и облегчали ее тяжеловатый волевой подбородок. Рабыня собрала волосы в узел и принялась старательно завивать щипцами локоны вокруг лица. Мессала вышел из комнаты, а кормилица тем временем, пододвинув к Мессалине небольшой столик, расставляла на нем флакончики из египетского алебастра, в которых, как считалось, прекрасно сохраняются духи, и коробочки из дерева и терракоты с кремами и гримом.

— Мы составим для тебя духи, дитя мое, которые могут вскружить голову даже сенаторам, — заявила кормилица, принявшись нюхать содержимое флаконов и коробочек.

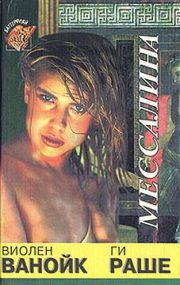

"Мессалина" отзывы

Отзывы читателей о книге "Мессалина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Мессалина" друзьям в соцсетях.