– Боже, куда катится мир, – пробормотал князь, – теперь я готов поверить во все, что болтают эти мистики. Конец эпохи и все такое… И он у тебя, что – тоже по линеечке ходит?

– Мм… вполне, – Кусмауль, будучи в делах, не касавшихся службы, скрупулезно честным, снова кашлянул и добавил: – Иногда.

Мещерский, качая головой уже не изумленно, а с восхищением, хотел задать еще вопрос, но Густав Карлович решительно сменил тему:

– Кстати, о мистиках. Меня среди них интересует некто Ачарья Даса, он же Федор Дзегановский. Хотел бы узнать, не говорила ли Ксения…

– Как же, как же. Он тот самый и есть: обожаемый гуру. Представь, она даже меня пыталась затащить на эти их камлания, дабы послушать сего мессию. Теперь жалею, что не пошел.

Густав Карлович задумчиво потер бровь.

– Да, это жаль.

– Но какая была бы анекдотическая картина! Впрочем, я тебе и так могу дать характеристику господина Дзегановского, – князь, слегка поморщившись, сделал изящный жест, будто отгоняя от себя невидимое насекомое. – Шарлатан и вымогатель.

– Вымогатель?

– Совершенно верно. Вытягивал у Ксении деньги. У Ксении! – Владимир Павлович поглядел на улегшегося у хозяйских ног Германа, будто призывая и его возмутиться. – Ну, не напрямую, конечно. Вполне мистически. Она, дурочка, несла сама и очень огорчалась, когда он отказывался…

– А он отказывался?

– Для вида, разумеется. Ненадолго… В конце концов мне пришлось ей пригрозить.

– Каким образом?

– Да просто сказал, что не будет ей ни жениха, ни наследства.

Услышав эти слова, Густав Карлович воззрился на князя и смотрел на него, наверно, с полминуты: сперва удивленно, затем осуждающе, наконец – с ярко выраженным возмущением. Мещерский под этим взглядом занервничал. Осведомился вызывающе:

– Что такое?

– Как что такое? Ты поручаешь мне дело, хочешь получить результат… а о главном молчишь! Про вымогательство – ни слова! Да еще какой-то жених. Что за жених?

– Да ерунда, право, – Владимир Павлович передернул плечами. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, и рассказывать про жениха ему не хотелось.

Но пришлось. Поди-ка, не скажи этому полицейскому бульдогу, когда он впивается в тебя мертвой хваткой! Не зря, не зря его начальство ценило.

– Ну, были у меня планы. На предмет Ксенички и еще одного… подопечного. Молодой человек, из Сибири, с перспективами, но без средств… Понимаешь?

Голос и взгляд князя сделались виноватыми, и Кусмауль, несколько смягчившись, покачал головой. Такие вещи он очень понимал. Хотя сам давно уж научился без них обходиться.

– И что? По-моему, удачный вариант. Ксеничке радость, и ему поддержка. Я тем более обещал…

– Кому, Ксении?

– Да нет же. Ему. Ну, не то чтобы совсем обещал, но дал понять, что он, если найдет денег на разработку, получит мою алтайскую концессию. Сам посуди, Гусик, откуда молодому человеку из Сибири найти такие деньги? – Владимир Павлович махнул рукой, вздохнул и закончил:

– Он нашел.

– А тебе жалко отдавать ему концессию?

– Да она уже отдана! Боже мой! – князь снова, еще выразительнее, всплеснул руками. – Англичанам, в согласии с высочайшей политикой. Привлечение европейского капитала… Как раз тогда, зимой, начались переговоры. А тут он. Я, разумеется, ответил обтекаемо… и он тут же решил, что я на все согласен! Провинциальная наивность и провинциальная же наглость.

– И что ж теперь?

– Да что. Англичане уже там. Иван тоже собирается… Я же не могу ему сказать! Страшно подумать, что будет, – Мещерский, хмурясь, слегка понизил голос. – Иван кажется вполне безобидным, но иногда… Ты понимаешь?

– Понимаю. Только убивать Ксению, Вавик, ему при любом раскладе никак не с руки. Да и тебя – тоже.

– Меня?! – Владимир Павлович, казалось, был шокирован.

– В состоянии аффекта, – пояснил Кусмауль, назидательно подняв сухой ухоженный палец. – Однако, если не глуп, быстро вспомнит свою выгоду. Ведь ты в завещание-то его не включил? Или… – бывший следователь насторожился, заметив, как легкая тучка омрачила княжеское чело.

– Право, это неважно.

– Это есть очень важно! – начиная сердиться, Густав Карлович иногда разговаривал на немецкий лад. – Так же, как и другое: знал ли о твоих планах господин Ачарья? Насколько я понимаю, у Ксении не было от него тайн. А главное… – Кусмауль сделал паузу, чтобы было ясно, что это действительно главное. – Главное, какое впечатление на Ксению произвели твои угрозы.

– Да уж произвели, – князь Мещерский внушительно хмыкнул.

– Если она усомнилась в этом господине и отказала ему в деньгах… хотя бы один раз… Нет. Все равно не сходится. Разве что она знала о нем нечто вовсе предосудительное… Что ж. Настала пора выведать о господине Дзегановском-Дасе всю, как это сказать, подноготную. А заодно и о твоем молодом человеке из Сибири. Как, кстати, его зовут?

– Иван Самойлов, – сказал князь и, отвернувшись, дернул щекой. Перспектива выведать подноготную молодого человека из Сибири его никоим образом не воодушевила.

Софи дописала последнюю цифру, отложила перо и решительно захлопнула гроссбух. Потом сняла очки и потерла ладонями уставшие глаза. Вздохнув и потянувшись, заглянула в небольшую книжицу в кожаном переплете, которая лежала на обширном столе открытой, с заложенной костяным ножом страницей.

«Обсудить с Викентьевым касательно поставок голландской пряжи» – зачеркнуто.

«Узнать в издательстве о сроках по книге Архиповой» – зачеркнуто.

«Не забыть простоквашу для Джонни…»

– Фрося! – пронзительно крикнула Софи.

Горничная появилась на пороге кабинета.

– Ты знаешь, Фрося, мечниковскую простоквашу уже принесли?

– В бидончике которая? Принесли давно, кухарка уж расплатилась… А что, вам подать?

– Нет, не надо! – дернулась Софи. – Укупорь хорошенько, мы ее с собой в Люблино повезем.

– На что же вам? – простодушно удивилась горничная. – Нешто теперь в деревне простокваши нема?

– Это особая простокваша, – объяснила Софи. – Лечебная. А у Джонни все время желудок расстроен, так, может, поспособствует. Доктор велел попытать. Кстати… Ты ведь, Фрося, в деревне выросла?

– Так, барыня. Уклейка деревня наша, на вологодчине.

– Так что, как ты считаешь, если у Джонни улучшение будет, смогут они в Люблино сами эту простоквашу делать? Или возить придется?

– Да чего же не смочь-то? – удивилась Фрося. – Была бы закваска…

– Вот и хорошо… – сказала Софи, а Фрося вдруг встрепенулась и прислушалась.

– Никак, пришел кто… Взгляну… – горничная вышла.

Софи, облегченно вздохнув, отодвинула от себя бумаги. Кто б это ни был, можно пригласить к обеду и до отъезда поболтать…

Фрося вернулась неожиданно быстро. На ее всегда флегматичном лице, как флюс, зрела тревога.

– Барыня, там к вам… Инженер, говорит… Уж не знаю… только чегой-то с ним не то… Может, Петра Николаевича позвать?

– Инженер? Измайлов, что ли? Ко мне?! – нешуточно удивилась Софи. – Ну что ж, проси! Петра Николаевича не надо…

Софи еще не успела ничего обдумать и подобрать потребное к случаю выражение лица, когда на пороге уже обозначилась фигура инженера Измайлова. С первого же взгляда на него Софи стало понятно замешательство горничной: по виду Андрей Андреевич более всего напоминал покойника, чудом Господним восставшего из гроба. Выпуклые глаза казались мертвыми очами садовой статуи. Даже от стола Софи было видно, как дрожат крупные, сильные кисти рук инженера.

– Боже, Измайлов, что с вами стряслось?! – пораженно воскликнула Софи, невольно привставая.

Некоторое время инженер молча смотрел на Софи. Несколько раз его обметанные белым губы приоткрывались и слипались вновь. Потом он вдруг резко встряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и, наконец, заговорил. Впрочем, ситуацию это отнюдь не прояснило.

– Простите, Софья Павловна. Виноват, что побеспокоил. Ерунда все. Безумие, – с трудом вымолвил Измайлов и, повернувшись, почти выбежал из комнаты.

Услышав, как захлопнулась входная дверь, Софи медленно вытянула из прически темно-русый локон и в задумчивости намотала его на палец.

– Софи, что ты сказала несчастному Измайлову? – спросил Петр Николаевич, появляясь в кабинете. – На нем лица не было! Сколько раз мы с тобой об этом говорили: у тебя чертовски быстрый ум, редко кто за тобой успевает, но неужели же нельзя помягче с людьми… Они же не виноваты…

– Да ничего я ему не сказала! – с досадой воскликнула Софи. – Просто не успела. Он уж явился таким. Постоял на пороге, извинился и убежал… Вот еще его-то мне и не хватало! – Софи потянула к себе чистый лист бумаги и снова взялась за перо.

Петя подождал еще, пожал плечами и вышел.

«Элен, дорогая! – писала Софи. – Прости заране, так как скорее всего попусту беспокою. Только что был у меня Андрей Андреевич Измайлов, напугал горничную, стоял на пороге с таким видом, будто я – реакционный генерал-губернатор, а он – идейный террорист, и сейчас будет в меня бомбу кидать. Потом, так и не объяснившись и вроде бы в чем-то передумав, бежал. А я вдруг вот что представила: не связано ли данное диковинное явление с тобой? Мы нынче же вечером в Люблино уезжаем, а ты, на всякий случай, – пусть знаешь.

Всегда твоя Софи Безбородко»

После Софи запечатала письмо, кликнула Фросю и велела передать послание рассыльному, чтобы немедленно отнес в особняк Головниных. Глубоко вздохнув, выбросила все странности инженера Измайлова из головы.

После обеда прилегла отдохнуть перед дорогой.

Элен возникла в комнате без доклада, как персонаж из сонного кошмара. Дикие глаза, руки без перчаток. В правой – какой-то обломок или обрывок (веер? зонт? ручка от ридикюля?).

Софи помнила Элен почти столько же лет, сколько себя саму. Еще лежа, выныривая из дремы, она поняла: от обморока, горячки, нервного шока Элен отделяет даже не шаг. Полшага… может быть, одна сотая его…

Оттолкнувшись руками, Софи упруго соскочила с дивана, сделала шаг вперед и уставилась прямо в лицо Элен, не давая ей ни на мгновение отвести взгляд.

– Да чего вам всем от меня надо?!! – во всю силу легких заорала она. – Что я вам, нянька, что ли?! Что у меня, своих бед, что ли, нету, чтобы еще вашим идиотизмом заботиться! Да у меня сестра неизвестно где, брат в Сибири того гляди помрет, ребенок больной, две недели понос не прекращается… Тебе сколько лет, Элен?! Четвертый десяток, если я правильно считаю! А Измайлову так и вообще пятый! Да неужто уж вы как-нибудь не можете меж собой разобраться, не бегая по городу, как наскипидаренные и не тараща, как караси, глаза! И не изображать из себя при том престарелых Офелий, Чацких и Чайльд-Гарольдов, и не надоедать другим своей глупостью!

Софи прижала руки к груди, скомкав оборку домашнего платья, пошатнулась и вроде бы окончательно без сил опустилась на диван, свесив голову. Сраженная Элен, которая теперь по виду была дальше от обморока, чем ее подруга, с задушенным рыданием кинулась к ногам Софи и, причитая, обняла ее.

Петр Николаевич, сначала узревший Элен, с лицом точь-в-точь как у недавно заходившего инженера, а потом явившийся в комнату на вопли Софи, смотрел на разворачивающееся действие с умеренной, приличной случаю тревогой. Он в общем-то догадывался о терапевтическом характере действий Софи, но… уж больно искренне она только что кричала…

– Софи, голубка, прости меня, прости, пожалуйста! – причитала между тем Элен. – Я все только о себе, о себе, негодной, а как у тебя-то – и позабыла вовсе! Ну взгляни на меня, голубка, молю тебя, скажи, что прощаешь, и я тут же, тут же уйду, и больше тебе докучать не стану… Права ты, во всем права! Что я себе вообразила! В какие года! Дура, идиотка! Правильно ты меня честила, голубка, правильно, еще мало мне, а теперь гляди – на коленях прощения молю!

– Ну ладно, хватит выть, – вполне рассудительно сказала Софи, похлопывая Элен по плечу, и утирая взмокшее от напряжения лицо тыльной стороной свободной ладони. – И не след в другую крайность кидаться. Года твои как раз такие, чтобы во всем можно было спокойно разобраться…

– Да в чем же разбираться, Софи? – Элен поднялась, механически поправила прическу, одежду и поджала губы. – Все ясно. Безумие, наваждение, о котором и упоминать среди приличных людей грех…

– Грех? – прищурилась Софи. – Что ж ты теперь, любое чувство в грех записать готова? А как же со мной? Ты ведь про меня все знаешь…

– Ты – совершенно другое дело, – с достоинством сказала Элен, тут же с испугом оглянулась на внимательно прислушивающегося к разговору Петра Николаевича и жалобно добавила. – Ты ведь атеистка, Софи…

– И что с того? Никто до поры не знает. Пусть ты права, а не я – Бог есть. Но ведь и тогда никакая подлинная любовь не может быть греховной. Если ты и вправду веришь в то, что человек – образ и подобие Божие, то что есть жизнь каждого отдельного человека, как не история его любви? А если не так, то все боги – ложны, а сама жизнь – всего лишь наваждение.

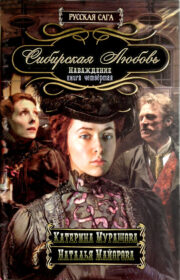

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.