Лисенок с ее бесовской, унаследованной от матери проницательностью как-то напрямую сказала ему, что отца бояться не надо. Даже если он узнает, то ничего не сделает ни ей, ни Сереже. Он хотел ей верить, но до конца – не мог. Наверное, дело заключалось в том, что воображаемая Петина агрессия отчасти была его собственным негодованием против самого себя.

– А вот Марья Ивановна…? – спрашивала Лисенок, и глаза ее поблескивали в темноте двумя оранжевыми звездочками.

– А что – Марья Ивановна? – спрашивал он в ответ и, к стыду своему, не мог придумать ничего умнее.

Странное дело, но перед женой ему почти не было неловко. Его встречи с Лисенком ничего не отбирали от их с Машей дел и ничего в них не заменяли. Подобного у них просто никогда не было. После нескольких интимных встреч с Елизаветой Дмитрий Михайлович легко разгадал всегда для него непонятное: как это Петр Иванович столько лет живет со своей еврейкой и никогда даже не помышлял об ином.

В телесной любви Лисенок была как в музыке, как во всем – спонтанный гений природы. Иногда Дмитрию Михайловичу (нет – Сереже!) казалось, что он готов умереть в горячем кольце ее тонких, сильных, покрытых веснушками рук. Бывало, пугала мысль: а мог ведь действительно умереть, от старости, или от колик, и не узнать, что есть такое…

И вот удивительно: после любви он с ней подолгу, иногда часами, разговаривал. Еще помнилось, как обижалась и даже плакала по молодости Маша: ну вот, теперь ты уже и спать хочешь. Он тогда удивлялся: а что же еще в постели делать, когда все кончилось? Ей же, представьте, хотелось говорить о чем-то путаном и романтическом. И он, сделав свое дело, да намотавшись за день с подрядами и приисками, тоже испытывал что-то вроде досады: чем языком-то чесать, лучше бы хоть чуть-чуть поворачивалась, помогала ему, а не лежала после первых поцелуев как замороженная… С Лисенком все было иначе. Он рассказывал, рассуждал обо всем подряд. Она устраивалась на его груди, заглядывала в глаза, смотрела, как шевелятся губы. Никогда не знал, понимает ли она его. Но она – слушала. А потом, голая и золотистая, садилась за рояль и играла. Играла его жизнь. Слушая ее игру, он часто плакал, не стыдясь своих слез. Плакал о себе. Елизавета утешала его, как умела. У нее – все получалось.

– Скажи: ты меня любишь? – часто спрашивал он, с неловкостью вспоминая, как с этим же вопросом когда-то приставала к нему Маша. Он тогда почти злился на молодую жену: говорил же не раз, в церкви венчались, живем в одном дому, спим в одной постели, чего ж ей еще?!

Лисенок вроде бы не сердилась. «Суди сам,» – просто отвечала она.

Никогда, ни разу девушка ни о чем его не просила, при частых встречах в усадьбе не проявляла и не говорила ничего, чего нельзя было бы сделать или сказать на людях. Он же, ругая себя, едва сдерживался, чтобы не прикоснуться ненароком, не поцеловать хоть украдкой. Седина в бороду, бес – в ребро…

Свидания на заимке он всегда назначал сам. Она почти никогда не отказывалась. Зато после того, как встретились, сошлись в комнате с роялем, уж никакой инициативы от него не ждала, готова была делать и придумывать все сама и, казалось, получала от этого не меньшее удовольствие, чем он. Порою рояль казался ему третьим в их любви. Когда он в шутку сказал ей об этом, она серьезно кивнула. «Да, так и есть. Музыка между мной и тобой. Между мной и всем миром. Этого нельзя изменить. Прости, если тебе это неприятно.»

Когда стало тепло, он, зная ее любовь к дикому лесу, предложил встречаться где-нибудь в тайге. «Это будет прекрасно и романтично, под стать твоей юной красоте!» – заявил он, опять отчего-то некстати вспомнив жену, и представив себе что-то такое неопределенное среди цветов и молодых ветвей. Лисенок засмеялась: «Столько лет в тайге живешь, Сережа, а все равно – глупый. Мошка, комары и гнус – позабыл, однако? Можно, конечно, дым пустить, но тогда ничего не видно будет и кашлять все время…»

Теперь он дождался конца ее музицирования и обнял ее с такой страстью, словно вернулся домой из дальнего царства. Целовал серьезное лицо, губы, шею, плечи. Ее кожа пахла озерной травой.

В близости она любила быть сверху и быстро-быстро облизывала острым язычком розовые губы. Он блаженствовал и старался не думать: что дальше? Она шептала: Сережа, Сереженька, хороший… Он: рыженькая моя, Лисенок, Лисеночек маленький… Быть собой, слышать свое имя, которое произносит любимая женщина… Спустя много лет, когда и надежду уже потерял… Люди, которые не лишены этого счастья, не умеют это оценить. Как все, оказывается, просто устроено в этом мире! И как поздно это понимаешь…

Но как же все-таки быть с Машей? Егорьевск не столица, здесь все про всех быстро становится известным…

Корявые ржавые сосульки свисали с крыши сарая. Два драных, грязных молодых петуха, подпрыгивая, с гонором бегали друг за другом по угольной куче.

Марья Ивановна взошла на крыльцо, уперлась кулаком в поясницу. «И чего бы за столько-то лет не сделать ступеньки пониже, да пошире?» – с обидой подумала она. Спохватилась: на кого ж обида? Вот сегодня отдать распоряжение Мефодию, глядишь, через недельку и перестроят крыльцо… Он, он должен был подумать и распорядиться. Понять, увидеть, как она отяжелела с годами, догадаться, что ей уже в труд каждый день по многу раз влезать на крутое, резное крылечко… Пожалеть…

Внезапно Машеньке захотелось в Петербург, в столицу, танцевать в атласных бордовых туфельках на вощеном, сверкающем паркете. Свечи горят, в их дрожащем свете все плечи белы, все лица таинственны и прекрасны… Да какие свечи? Там уж, во дворцах, давно электричество везде… Да все равно…

Не было и не будет такого никогда! Во всяком случае, для нее, для Машеньки-хромоножки, которая, как личинка под корой, навсегда спряталась в грузном и рыхлом теле немолодой тетки…

Отчего-то вдруг пришло в голову: кто мог бы понять ее нынешний порыв? Теперь или хоть когда-то увидеть эти свечи, услышать шорох легких ног, грациозно скользящих по сверкающему наборному паркету? Кому могла бы сказать, с кем поделиться? Отец? Ему наверняка о таком и не мстилось никогда. Деньги, рабочие, подряды, хозяйство, прииски, золото, опять деньги – вот его интересы… Муж? Отчего-то казалось, что если он и думал о чем-то таком раньше, то уж никак не связывал все это со своей женой. Скорее уж с Софи Домогатской. Тетка Марфа? Да упаси Господи! Кузины? Фаня? Нет, славная поповна в юности несомненно была своего рода мечтательницей, но все ее мечты касались лишь радостей плоти… Неужто никто?

Мама… – вдруг, едва ли не впервые за много лет вспомнила Машенька. Мария, глядящая на облака, мечтающая о несбыточном… Она-то сумела бы понять, принять, пожалеть, приголубить… Но где она теперь? Где была всегда, когда была так нужна своей маленькой хроменькой дочери… Марья Ивановна ощутила слезы, выступившие на глазах, и внезапно, вместо того, чтоб окончательно размякнуть душой, разозлилась. Глупость все! Атласные туфельки, подумать только! Крышу, вон, на сарае перекрывать надо!

Взгляд снова упал на голенастых, взъерошенных петухов.

«В суп дармоедов! Сегодня же! – подумала она с наслаждением, но потом окоротила себя. – Что ж петухи-то виноваты?»

И еще позже: «Отчего это я все время оправдываюсь в каждом своем чувстве, поступке? Перед кем? И не довольно ли уже?»

– Я пришла просить вас об одолжении, Андрей Андреевич, – войдя и категорически глядя перед собой, сказала Элен.

– Конечно, Елена Николаевна, – мягко произнес Измайлов, не приближаясь. – Я полностью в вашем распоряжении. Вы же знаете… Все, что вам только будет угодно…

Женщина была так напряжена, что ему казалось – подойди к ней, дотронься хоть пальцем, и она закричит. Не от испуга или оскорбленного достоинства, а согласно тому самому физическому закону, по которому сбрасывается на металлическую пластину накопленный в лейденской банке электрический заряд.

– Сейчас я сделаю нам чаю, вы присядете вот сюда, к столу и все мне расскажете. Или, может быть, вы хотите кофе? Вина?

От подчеркнутого спокойствия и сдерживаемой нежности в манерах и голосе инженера Элен слегка разморозилась и даже осмелилась напомнить:

– Я просила вас: зовите меня Элен.

– Хорошо, Элен. Но тогда вы, в свою очередь, называйте меня Андреем.

– Я… я попробую… Андрей…

В ее устах его простое имя прозвучало так тонко и ласково, что у него едва ли не слезы навернулись на глаза. Конечно, он сдержал себя.

– Вот и славно. Так что же вы будете пить, Элен?

– Мне все равно… – Элен, наконец, решилась оглядеться, по-птичьи резко повернула голову в одну, в другую сторону, и тут же ее карие глаза весело блеснули. – О! Я заметила!

– Что же? – вежливо осведомился Измайлов.

Это было трудно сказать словами. Элен и не пыталась, она выразила все одной улыбкой, обращенной к инженеру. От улыбки на ее щеках появились ямочки. Измайлову захотелось поцеловать их, вместо этого он стиснул зубы.

Еще бы она не заметила! Ведь все из-за нее!

Стерильное жилище Измайлова было похоже на пробуждающийся после зимы петербургский двор-колодец. Все кажется по-прежнему мертвым и нечеловеческим, но… Где-то сквозь плиты протянулась тоненькая, но живая былинка. Отчаянно переругиваются на пыльном жестяном карнизе воробьи. В луже отражается клочок неба и купается взъерошенный голубь. Кто-то выставил на подоконник пожелтевший за зиму цветок в глиняном горшке. Чумазый мальчишка пускает из кухонного окна склеенного из газетного фунтика воздушного змея. Из чердачной щели внимательно следит за всем остроухая полосатая кошка…

Всего лишь мелочи, заметные только пристрастному взгляду, но…

– У вас салфетка на столе появилась, и на книжке чертик сидит, – сказала Элен.

– Да вот, – смущенно потупился Измайлов. – Пристал, понимаете, смешной такой оборванец сразу после Вербного воскресенья: купи да купи! Не сумел отвертеться…

– Да, да! – горячо подхватила Элен. – Мне тоже всегда трудно отказать. И по мне это сразу видно, наверное, потому что все пользуются. И дети, и нищие, и все… Я в молодости на ярмарки ходить боялась…

Выпили кофе. Потом чаю. Измайлов взмок, и, спросив разрешения, расстегнул сюртук. Элен утирала лоб кружевным платочком. Когда она положила его на стол, Измайлов, подавая еще печенья, тихонько утянул платок и спрятал в карман.

– Где ж мой платок? – удивилась Элен время спустя. – Вот тут лежал…

– Право, не знаю, – пожал плечами Андрей Андреевич и взглянул честными, широко расставленными глазами. – Да и на что мне? Хотите, дам свой?

– Пожалуй, – поколебавшись, согласилась Элен.

Измайлов поражался своим чувствам, но больше, неизмеримо больше – самому существованию Элен, каждому ее слову. «Не может быть, чтоб она была еще и умна!» – говорил он себе, и сам не верил своему скепсису.

– Это очень странное ощущение – словно ожидание жизни, – говорила между тем Элен. – Все вокруг кажется даже не шекспировским спектаклем, а страницами романа. Причем ведь так похоже многие нынешние писатели пишут, что и не отличишь. Средневековые, готические романы, да и французские – это все-таки совсем другое. Там сразу как-то чувствуется граница – вот ты, а вот – они. У нас не так. Неприятное это даже чувство, когда читаешь, вот хоть господ Чехова, Достоевского, Эртеля и как будто бы к тебе в душу без спросу влезли… И от этого именно ждешь чего-то… Многие женщины, я знаю, так живут. Мужчины все-таки более конкретно деятельны. Некоторые, во всяком случае. Но у меня лично это всеохватывающее ожидание почему-то всегда было связано с Софи. Как будто бы это она должна придумать, а потом… Особенно это усилилось после того, как она написала первый роман. Вы ведь знаете, я в какой-то мере была его вдохновительницей. Я собирала эти письма из Сибири, уговаривала ее. И потом… потом я как будто бы все время ждала, что вот, она перевернет страницу и выпустит меня, и тогда начнется… Выпустит – куда? Начнется – что? Если бы знать. Впрочем, все это глупость такая… Не надо…

– Нет, не глупость. Позвольте, Элен, мне продолжить. Я это все очень даже понимаю. И ваша Софи без всяких иносказаний влезла мне без спросу в душу, и превратила мою жизнь в страницы романа. С тех пор… наверное, в каком-то смысле я тоже упустил поводья своей жизни, и теперь жду, когда страницы будут перелистаны… кем-то неведомым. (Госпожа Домогатская в этом смысле мне явно не подходит). Наверное… скорее всего, я просто труслив и слаб. Попробовал, не вышло, спрятался в норку. – Измайлов встал, снял, не открывая, с полки синенький томик Некрасова. С чувством продекламировал вслух. – «За обойденного, за угнетенного, встань в их ряды! Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты!» Красиво, благородно! – положил книгу, перелистнул лежащую на столе газету. – «Роскошные и пышные волосы достигаются только при регулярном употреблении бальзама ЭЙКАЛИПТИ для рощения волос. Приготовленный в лаборатории А. Энглунд. Уничтожает перхоть, приятно освежает головную кожу, флакон стоит всего 2 рубля». Тоже не вредно, согласитесь? – Измайлов провел ладонью по своей лысеющей голове от затылка ко лбу, прикрыл на мгновение глаза. – Слишком много вокруг умных, энергичных и талантливых по-своему людей, которые желают дергать за нитки. Прямо кипит всё. И так трудно наперекор всему идти своей дорогой. Да еще и как бы узнать – где она?

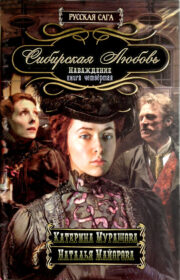

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.