– Вы удивлены, – криво усмехнувшись, сказала Машенька, и в ее словах не было вопроса. – С Людой все в порядке. Она хорошо кушает, играет, всем довольна. Привязалась к Неониле. Даже отца с матерью не поминает почти. Но мы ведь с вами и не говорили толком ни разу. Сначала с вами везде Андрей Андреевич ходил, теперь – мистер Сазонофф. Вы, кстати, зовете его Тумановым. Это что, кличка?

– Что-то в этом роде, – осторожно вымолвила Софи, и Марья Ивановна поняла, что она вовсе не настроена откровенничать по поводу истории своих отношений с загадочным англичанином.

«Ну и пусть! – решила она. – А я – все равно скажу!»

И сказала.

Говорила про прииски, про золото, про англичан, про подряды, про Шурочку и его будущее. О своем, личном старалась из гордости не упоминать, но оно, кажется, все равно прорывалось. Этот парадокс помнила с юности: Софи Домогатская казалась на первый взгляд ко всем и ко всему безразличной, но слушать, если уж взялась, умела удивительно. Так и хотелось ей все рассказать, без утайки. Вот и сейчас – вслушивалась внимательно, хмурила тонкие брови, явно пыталась понять.

– Это все наверное так, Машенька, как вы и говорите, – подытожила Софи. – Но только я в приисковом и прочем горном деле – ноль без палки, и разобрать не сумела, чем я-то вам подсобить могу? Измайлова, что ли, вам для пущей сноровки оставить? Так это не в моей власти, он – сам себе хозяин…

Машенька поговорила еще. Софи опять выслушала и, в конце концов, весело рассмеялась:

– А, так вы хотите, чтоб я мистера Сазонофф уговорила с вами дело иметь? О, Машенька, мне, право, жаль, но – так не по адресу! Мишку ничего заставить нельзя, если он уж решил. Коли он меня и выслушает, так для того только, чтобы наоборот сделать…

Машеньку будто крапивой ожгло от этого фамильярно-интимного – «Мишка», а главное – от ласкового света, который в этот миг зажегся и осветил холодную глубину серых глаз Софи. А могла ли она сама хоть когда-то ласково сказать мужу: «Митька»? Или… «Сережка»? А в постороннем разговоре?

– Но, впрочем, коли вам кажется, что может помочь, и вы для того даже ко мне пришли, так я, извольте, попробую…

– Правда?! – несказанно удивилась Машенька, помня, что Софи никогда и ничего попусту не говорит. Радость и облегчение осторожной лапкой поскреблись в затворенную дверь. – Вы действительно попросите его? Даже супротив Веры вашей?

«Ну, уж этого-то она не понимать не может, и смысла нету скрывать!»

– Да Вера сама за себя постоять сумеет! – улыбнулась Софи. – Вот уж кому моя протекция без надобности! У нее же теперь лорд Александер – радетель… Не слыхали еще новую – с пылу с жару – егорьевскую сплетню?

Новый пучок свежей крапивы. Машеньке казалось, что теперь, как от крапивы, лицо, шея, грудь ее должны видимо покраснеть и воспалиться. Вот так пообещать облагодетельствовать, походя оскорбив – в этом вся Софи Домогатская. Захотелось причинить ей, красивой, улыбающейся, любящей и любимой, хоть толику такой же боли…

Но в чем же моя ошибка? Я же тоже могла бы… могла бы стать… кем? Женой? Любовницей? Нет… Соратницей, так, должно быть, будет верно. Такому человеку, как мистер Сазонофф или мой отец… Да я и была ею, но почему-то не ощущаю никакого удовлетворения внутри. Отчего же не вышло? Поставила в жизненном забеге не на ту лошадь? Чепуха! Софи прожила жизнь с этим, как его… Петром Николаевичем, поэтом, родила от него детей. Сазонофф-Туманов в ее жизни – мираж. Это важно. Что ж она, всю жизнь мучилась? Я должна спросить…

– Софи, скажите, я хочу знать. Вы были счастливы все эти годы? Без него?

– Годами счастливы лишь идиоты, Мари, – серьезно ответила Софи. – Вы, наверное, хотите спросить, не страдала ли я, потеряв Михаила, по своей загубленной жизни? Нет! Я жила, работала, писала, родила детей. Пьер – чудесный, сердечный человек, его любовь и мое уважение подарили нам множество счастливых минут. Я ответила вам?

– О да! – Машенька с трудом удерживалась от того, чтобы не разрыдаться.

Как же она позабыла! Ведь это было уже тогда. Софи не ждала счастья, она носила его с собой в ридикюле или в кармане в виде облаток, доставала по мере необходимости и приклеивала на тот предмет, который казался ей подходящим. Подходящих предметов случалось множество. Поэт Пьер был не хуже и не лучше остальных… И эта неожиданная, почти философская мудрость, ведь это тоже случалось много раньше, в шестнадцатилетней девчонке… Она и тогда говорила иногда удивительным образом, как будто была много старше и много больше того, что она на самом деле есть – красивая, цельная, но в общем-то весьма просто устроенная натура…

– Отчего так, Софи, объясните…

– Это сложно сказать словами, но я попробую… Я всегда помню, просто не могу позабыть, чем и как, за кого я живу. Отец, Эжен, Иосиф, Лизавета, Михаил, когда я считала его погибшим, да и ваш, Мария Ивановна, батюшка… Все они дарили мне куски своей жизни. Очень щедро, не жалея. Я не отказывалась никогда, во мне, кто-нибудь скажет, разборчивости, по рождению пристойной, а я скажу: снобства высокородного – не было никогда. Теперь их, кроме Михаила, нет, а я вот – живу. Вроде мозаики детской, из кусочков сложенной. Без них меня бы такой не было…

«Как странно, – подумала Маша. – И в то же время – естественно. Отчего же я никогда так не думала? Ведь не только батюшка был, еще и Митя… настоящий Митя… А она… Вот счастливое устройство натуры: даже свои потери оборачивает в находки… Жить не за одного человека, а за нескольких. Например, француз, который, как я понимаю, двадцать лет назад умер… Да ведь и Вера ее так же живет, не в одну силу: Матвей Александрович, разбойник Никанор, остяк Алеша… А не упыри ли они обе? Прости, Господи, с нами крестная сила…»

– И что же вы теперь? С Михаилом… то есть с Майклом Сазонофф будете?

– Вы рехнулись, Машенька, что ли?! – грубо одернула Машу Софи. – Что вы подумали? Михаил женат, я – замужем. У обоих – дети…

– Ну, можно же как-нибудь… – нерешительно сказала Маша, почти напуганная злым отчаянием Софи. Впрочем, где-то в глубине ее души жила и подленькая, маленькая радость. И, вдобавок, еще одно, совсем уж диковинное чувство: ей просто до щекотки хотелось посплетничать теперь с Софи – кто, кого, да как любит и любил, как все сложилось и обернулось… – Коли вы своего Пьера не любили никогда…

– Ну и что ж с того? – пожала плечами Софи. Вместе с самообладанием к ней вернулось и знакомое высокомерие. – Что это меняет теперь? Он женился на мне и дал мне свое имя и свою любовь, когда я носила чужого ребенка. После того, как я сама уронила себя в глазах всего общества ниже, чем возможно. После того, как я буквально на глазах у всех вешалась на шею человеку, который меня потом бросил. Когда у меня не было ни копейки за душой, а лучшая подруга отказала мне от дома… Скажите, Машенька, только честно: ваш муж, Серж Дубравин или уж там Дмитрий Опалинский, поступил бы так? Вот если бы вы… ну, предположим, бегали по всему Егорьевску за Николашей Полушкиным, открыто жили с ним во грехе, а после были беременны от него?…

Машенька вздрогнула всем телом, и вознесла Богу искреннюю благодарность за то, что ничего подобного истории, приключившейся с Софи Домогатской, с нею не случалось. А ее вопрос… лучше не спрашивать, ответ и так известен…

– И вы полагаете, после всего этого я могу плюнуть Пьеру в душу?

– Нет, конечно, не можете! – честно сказала Машенька.

Правда, в ее голове не очень-то укладывалось, почему при всем этом Софи может едва ли не каждую вторую ночь проводить вместе с мистером Сазонофф, но… Кто возьмется понять Софи Домогатскую и ее кодекс чести?

Лампа не горела. За печкой, словно состязаясь друг с другом, стрекотали сразу два сверчка. Звезды ласково заглядывали в комнату сквозь неплотно сдвинутые занавески. Тень от ручки зонтика причудливо изгибалась на полу. Пахло малиной. Люди, неподвижно лежащие на широкой кровати, разговаривали по-английски. У обоих был легкий шотландский акцент и оксфордская манера произнесения слов.

– Сашенька…

– Что, маленькая?…

– Как странно ты меня называешь. Меня никто и никогда не называл «маленькой». Никому даже в голову не приходило. Я ведь большая… Но ты не думай, мне очень нравится…

– Я выше тебя на четыре дюйма. А моя худоба… Ну, ты же знаешь, что я – очень сильный! И ты тоже странно меня называешь…

– Много-много лет назад, еще до Матвея, у меня был сынок. Потом он умер. Его тоже звали Александром, по-русски ласково – Сашенька…

– Мне тоже нравится. Но… ты, получается, усыновила меня?

– Ты очень возражаешь?

– Нет, но… Мне хотелось бы еще…

– Разве я тебе в этом отказываю, Сашенька?

– Это все безумно странно, то, что между нами происходит… И не происходит… Иногда я попросту теряюсь… То, что между нами далеко не всегда бывает… ну, это самое… Но я… Черт побери все на свете, но мне и тогда хорошо с тобой! Мне никогда не приходило в голову, что можно вот так лежать в постели с женщиной и… разговаривать, и испытывать то, что я сейчас испытываю…

– Что же это, Сашенька?

– Сам не знаю, маленькая. Наверное, в нашем языке нет для этого слов…

– Может быть, «нежность»?

– «Нежность»? Не знаю… Мне хотелось бы выучить русский язык, но я далеко не так талантлив к языкам, как ты…

– Я обучила бы тебя, Сашенька, если бы у нас было больше времени… Аглая по Соне и Матвею говорила, что у меня неплохо получается. А Софи…

– Эта петербургская леди… кто она тебе? Что вас связывает?

– Она – моя бывшая хозяйка. Теперь, наверное, можно сказать – подруга… Я училась у нее…

– Ты? У нее? Не верю. Поверил бы наоборот.

– В ней есть честность перед собой и примиренность с миром. Я очень долго не могла этого достичь.

– Примиренность с миром?! – удивился мужчина. – Все, что я про нее слышал, говорит за то, что леди Софи – одна из самых мятежных натур, которые только можно себе вообразить.

– Это совсем не очевидно, Сашенька, но, может быть, ты потом поймешь… Скажи, там, в Англии, на родине, у тебя есть семья?

– Да, я женат уже тринадцать лет. Мою жену зовут Эмили. У нас двое детей. Мы были помолвлены с детства и поженились по сговору между семьями. Первое время после свадьбы в своей собственной спальне я чувствовал себя исследователем полярных льдов. Потом мне это надоело. Что нас связывает теперь? Иногда мне кажется, что Эмили тоже порою задает себе этот вопрос… Мой Бог! О чем я с тобой говорю?! Это просто чертовское нарушение правил хорошего тона!

– Не забывай, – Вера блеснула в темноте желтыми, змеиными глазами. – Я не аристократка, а бывшая рабыня. Ты связался с русской крестьянкой, Сашенька. Твой английский друг в шоке и ужасе. Я просто вижу, как его бакенбарды возмущенно топорщатся каждый раз, когда его взгляд падает на меня. Мне можно говорить все, что угодно, и… со мною тебе не нужно исследовать полярные льды…

– Да, да! – с благодарностью прошептал он. – Мне плевать, кто ты по происхождению! Мне плевать на напыщенного дурака Барнеби! А Майкл Сазонофф…

– Ну, уж он-то может нас понять! – усмехнулась Вера. – У него та же история, только наоборот: Софи, моя бывшая хозяйка – из старой русской аристократии, а его отец был ломовым извозчиком…

– …Плевать на Майкла Сазонофф и его неравную любовь! – почти темпераментно продолжил англичанин. – Ты… Ты – моя леди! Леди Вера… Это очень красиво звучит…

В темноте мужчине было не видно, что Вера покраснела от удовольствия и смущения. Он повернулся набок и обнял ее. Она потерлась щекой об его острое плечо.

– Сашенька…

В близости они были одинаково медлительны. Он прижимался к ее телу осторожно, как к незакрывшейся ране. Она почти не открывала глаз, на ощупь лаская его худое, длинное тело, и на сомкнутых ресницах ее висели слезы.

– Не плачь, маленькая! – дрожащим от нежности голосом шептал он и слизывал их языком.

Глава 39

В которой Софи пытается устроить дела Машеньки Опалинской, Николаша – свои собственные, а Шурочка, не без пользы для себя, демонстрирует образец дедукции

Сделает или нет? Зря ходила или не зря? Марья Ивановна кусала губы, чувствуя, как от нервного озноба разбаливается голова. Стыд, остатки злости и жалкого злорадства, а главное – мучительная нелюбовь к самой себе… Господи, да можно ли так жить! Наклонившись вперед, несильно ткнула тростью в спину старого кучера Мефодия:

– К церкви повороти.

Тот кивнул, подбирая вожжи. Маша подумала: вот ведь и он меня как облупленную знает. А как относится? Презирает? Жалеет? Важно ли это?.. Да, наверно, важно. Только она никогда определять не умела. То казалось: все хорошие, любят ее, глядят с улыбкой. И она среди людей – эдакая бабочка с тонкими крылышками. Так было в юности. И перед Митей она порхала бабочкой, обмирая: ах, может ли он хромоножку полюбить! – а в глубине души нисколько не сомневаясь, что – конечно, может, как же иначе-то.

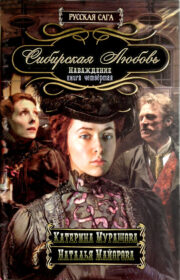

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.