«Неужели все-таки кровь чует? – вяло подумал Николаша, с трудом взгромождаясь в седло. – Далеко ведь…»

Знойный день плыл над городком, как липкая кедровая смола. Мутноватая дымка, собираясь на горизонте, неуверенно обещала грозу. На улицах не было видно никого, даже куры и воробьи попрятались от солнца. Еще до полудня проехал верхом, возвращаясь из Большого Сорокина, становой пристав Карп Платонович Загоруев. Скрывшись в своем доме, он задернул занавески и уселся за стол с граненым стаканом и бутылью, в которой смутно золотилась жидкость, чудно именуемая «Алкагест». Пил молча и сосредоточенно, изредка отодвигая занавеску и подолгу глядя на пустую улицу перед окном, будто чего-то ждал.

Он и в самом деле ждал. И дождался. Ближе к вечеру запылило вдалеке, послышался топот многих копыт. Совсем не такой топот, как от неторопливо бредущего стада (и рано еще было коровам возвращаться) – быстрый, слитный, жесткий. Однако же Марья Ивановна, услышав шум, решила, что это именно коровы. Она, в отличие от Карпа Платоновича, занавесок не поднимала. Сидела в гостиной за роялем, листала ноты. Вид желтоватых клавиш и линеек с хвостатыми значками вызывал в ней какое-то болезненное чувство, похожее на обиду. Вот ведь: училась когда-то, разбирала эти значки, отец инструмент из-за моря выписывал… А что теперь? Отец послушал бы рыжую Елизавету и сказал… Что бы он сказал?..

Казачья сотня пронеслась по Егорьевску, выдернув его из дремотного оцепенения. Залаяли собаки, заголосили птицы, поднявшись над деревьями, испуганно захлопали оконные рамы. Марья Ивановна обернулась, морщась. На секунду ей стало не по себе. Она как раз начала играть ноктюрн Шопена – решилась наконец прикоснуться к клавишам! – и ей показалось, что выходит хорошо, а из-за этого шума – сбилась. Подходить к окну и смотреть, что там, она не стала. Да если б и взглянула, успела бы увидеть только пыль, медленно оседающую над улицей.

Осела пыль, и над Егорьевском разлился неторопливый закат. Пунцовый свет вспыхнул в остатках «Алкагеста», еще не освоенных приставом Загоруевым.

– Что вышло, то и вышло, – смиренно пробормотал Карп Платонович, прислушиваясь к тишине и осеняя себя широким крестом, – оно и ладно.

И в этот миг тишину прервали шаги. Кто-то стремительно приближался по коридору, а за ним – еще один, семенил, не поспевая. Загоруев привстал было, но тут дверь рванули, крючок соскочил, и в кабинете появился высокий, худой длиннолицый англичанин: лорд Александер Лири. Он, как обычно, с интересом озирался по сторонам, однако любопытство его было на сей раз самого мрачного свойства, и что-то такое светилось во взгляде, за круглыми стеклами очков – от чего Карп Платонович попятился вместе со стулом, всерьез опасаясь, что вот сейчас его возьмут и застрелят из многозарядного револьвера. Услышал он, впрочем, вежливое:

– Excuse me, sir, – после чего англичанин обернулся и пропустил вперед училищного директора Левонтия Макаровича Златовратского.

– Dicere debeo?[1] – с достоинством осведомился тот.

– Cito, amice, cito! – лорд Александер, нетерпеливо взмахнув рукой, также перешел с английского на латынь. – Narra isti custodi legum ordine omnia…[2]

Пристав ошалело переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что это: пьяный морок или в самом деле – живые люди, только лопочут не по-человечески… ну, Златовратский-то всегда был с левой резьбой, а англичанин… на то и англичанин! Почему-то с каждой секундой ему становилось все страшнее.

– …Вы обязаны блюсти здесь закон, а не беззаконие, – вещал меж тем, переводя латинскую речь милорда, Левонтий Макарович, – невзирая на тяжелое детство и прочие неприятности. Я не понимаю – то есть лорд Александер не понимает! – почему армия должна разъезжать по городу в мирное время. Но это, в конце концов, ваши национальные особенности. Я, то есть он, готов с ними примириться…

Да я-то не готов, едва не ляпнул Карп Платонович, скребя ногтями шею под тугим воротником и с тоскою глядя на бутыль, в которой оставалось еще на два пальца целебной жидкости. Ни к чему я, братцы мои, оказался не готов. А тут вы еще. Морок, как есть морок…

– …Но речь идет о жизни подданного ее величества, каковым является мистер Сазонофф! И не говорите мне, что он отправился куда-то по своим делам и скоро вернется. Я уже наслушался нынче этой ерунды. Он попал в беду, это очевидно.

Левонтий Макарович умолк, и Загоруев опять услышал голос англичанина:

– Must find him! Immediately… – и сообразил наконец, что милорд растерян и встревожен донельзя. И Златовратский – тоже. Лишь осознание высокой миссии переводчика удерживало его от всплескиванья руками и бессвязных возгласов: беда, беда! Примите же меры, вас же на то сюда и поставили!

Беда. Еще одна беда. А то нам тут мало…

Кныш и его товарищ опасливо смотрели на окровавленного, привязанного к лиственнице человека.

– Ну, давай! – мотнул головой Кныш.

– А почему – я?! – ответил тот. – Ты заводчик, сам и давай… Тебе барин деньги платил.

Кныш сморщился. Поизмываться над живым человеком обычно доставляло ему удовольствие. А вот окончательного душегубства он не любил и избегал. Если кому-нибудь пришло бы в голову покопаться в этой безнадежно закопченной душе и выразить смурные мысли Кныша словами, то обнаружилось бы удивительное: убийство Кныш искренне считал грехом перед Господом Богом, и полагал жизнь и смерть полной и окончательной прерогативой Создателя. Не дело человеку мешаться в то, что принадлежит Богу. А вот все остальное – дозволено вполне. Если же влезть в сферы, тебе не положенные, то Господь, само собой, разгневается, а гневить Господа, как известно, – себе дороже… При этом мировоззрение Кныша оставалось последовательно монотеистическим. Создатель для него был един и вполне логично совмещал в себе функции и Бога и Дьявола.

Такие вот оригинальные религиозные взгляды, которые нынче пришли в полный разлад с текущей реальностью…

– Так мы не договаривались, чтобы убивать… – пробормотал Кныш, обращаясь неизвестно к кому.

– Может, оставить его так? – спросил напарник. – Сам скоро подохнет…

– Не, – помотал головой Кныш. – Тоже неладно. Найдут, будут искать, кто убил. Да еще так… Полиция землю рыть станет. Тут уж барин верно сказал: надо прикопать, чтоб не нашли. Пошел англичанин в лес погулять, да и сгинул… Кто виноват? Может, звери?

Словно в ответ на эти слова из кустов раздался рев и огромный бурый медведь с седой мордой поднялся на задние лапы.

Разбойники в испуге попятились в противоположную сторону.

– Хозяин! – прошептал Кныш. – Видать, крики услыхал или кровь почуял. Он до людских дел любопытный, вот и пришел поглядеть…

– Вот случай! – тихо заметил напарник, настороженно наблюдая за зверем. – Пусть он его и убьет. На зверя и увечья все спишутся. Медведь задрал – какой спрос!

– Хозяин людей не убивает…

– Да так-то оно так, только от вида и вкуса крови все звери шалеют. Медведи в особенности.

Медведь, которого называли Хозяином, и вправду принюхивался, скреб лапой траву, и раздраженно взрыкивал, кидая на людей отнюдь не дружелюбные взгляды маленьких, налитых кровью глазок.

Потом вдруг заревел в голос, опустился на четвереньки и медленно, оскалившись и распахнув пасть, направился в сторону стоящих на краю поляны разбойников. Напарник Кныша вытащил нож и поудобнее перехватил в другой руке железный прут.

– Да ты с ума сошел! – прошипел Кныш. – Против Хозяина с ножом и палкой! Лучше не зли его! Бежим! Пускай они сами тут теперь разбираются…

За двадцать без малого лет медвежьей жизни Хозяин и вправду почти научился разбирать человеческую речь, так что приисковые и поселковые о нем байки не так уж и врали. Правдой было и то, что бестолковую похабщину старый медведь отличал от всего остального, сказанного по делу. Но, супротив слухов, – не любил.

Любопытство Хозяина к людям было особого рода, и проистекало непосредственно из обстоятельств его жизни. Четырехмесячным медвежонком его взяли из-под неостывшего еще бока убитой охотниками медведицы-матери и в мешке принесли на Выселки. Убивать не стали, а посадили за частокол, на цепь. Больше двух лет исправно кормили, держали в качестве не то цепного пса, не то – объекта для будущей кровавой потехи…

Потом, в полдень бестолкового приискового бунта огромный, уже знакомый медвежонку человек сбил замок с медвежьей цепи и убрал перекладину, закрывающую выход наружу, за частокол. «Иди, вот тебе шанс!» – сказал он. Зачем он это сделал? Может быть, полагал, что вырвавшийся на свободу медведь еще добавит сумятицы в происходящее, отвлечет на себя внимание…

Не долго думая, освободившийся мишка-подросток распахнул дверь своей тюрьмы и убежал в лес.

В первую зиму едва не погиб, потому что не умел ни берлогу строить, ни прокормиться толком. Выжить помогли запасы, обнаруженные в самоедских и прочих зимовьях. Вот тогда-то, разорив одну из избушек, он и научился длинными острыми когтями открывать банки с консервами и высасывать из них вкусное содержимое.

На следующее лето ушел в изобильную тайгу, учился всему помаленьку, занял и должным образом пометил участок… Однако, к людям и их делам все равно тянуло. Опасаясь охотников, молодой медведь часто выходил к лесорубам, к сборщикам смолы и коры, к бабам, собирающим малину… Присев поодаль на растолстевший зад, успокаивающе урчал, всем своим видом показывая, что не желает дурного, а пришел просто так – поговорить, пообщаться.

Некоторые пугались и убегали, вереща дурными голосами. Другие откупались съестным. Те же, кто узнавал в раздобревшем мохначе бывшего светлозерского узника, часто обращались к нему едва ли не с приветственными речами. Это мишке особенно нравилось, и скоро вошло в приятную привычку так же, как и музыкальная игра с расщепленным деревом.

Спустя годы любопытного и добродушного по сути медведя прозвали Хозяином.

Как и все медведи, Хозяин обладал очень хорошей памятью, и помнил практически всех людей, с которыми когда-то «беседовал».

…Нынче Хозяин проспал между корней вековой лиственницы едва ли не до полудня. В молодости неизменно просыпался с рассветом, а к старости стал засонлив и ленив. Больше того, с каждым прожитым годом дни становились все короче, а пройденный за день путь все меньше… Хозяин это замечал и тому дивился, но объяснения отыскать не мог, потому что звери ничего не знают о старости…

Услышав человеческие крики и уверенно опознав в них изощренную похабщину, Хозяин широко зевнул, обнажив все три желтых, оставшихся у него клыка и, хотя и чувствовал голод, решил сначала сходить посмотреть на происходящее. Если люди так вопят в лесу, должно быть, у них там происходит что-то интересное… А по пути можно и подкрепиться немного…

Крики, между тем, прекратились, но Хозяин хорошо запомнил направление и, смешно вихляя огромным мохнатым задом, медленно продвигался в нужную сторону. Ветер дул ему навстречу и вскоре появился явно исходящий от людей запах, который старому медведю… ну очень не понравился! Резкий, удушливый, сладковатый запах человеческой крови был Хозяину знаком и не сулил ничего хорошего. Опасно… Так, может быть, не идти?… Но любопытство, как всегда, победило.

Огромные бурые медведи могут, когда хотят, передвигаться практически бесшумно. Хозяин остановился в кустах, окружавших небольшую поляну, осторожно выглянул наружу и прислушался, поводя мохнатыми, полукруглыми ушами.

Как и все медведи, он видел не очень хорошо, но сразу же разглядел всех троих, присутствовавших на поляне, людей. Двое точно были ему незнакомы, а вот третий, привязанный веревкой к дереву, тот, от которого резко и неприятно пахло кровью… Да живой ли он вообще? Кажется, жив, вон, шевелится…

Хозяин тревожно заворчал, мотая лобастой башкой и соображая, что следует предпринять. Привязанный к лиственнице человек показался медведю похожим на того, кто когда-то снял с него цепь и открыл дверь из темницы в лес, на свободу. Образ этого человека, решительно изменившего жизнь узника, и подарившего ему таежную свободу, Хозяин внимательно хранил в своей цепкой памяти всю жизнь, и вот теперь… Общий абрис фигуры, размеры, плоское лицо, нынче почти целиком залитое кровью…

Да, пожалуй, это был он, а вот те двое явно намеревались его… Съесть? Но разве люди едят людей?… Опираясь на собственный опыт, Хозяин склонен был полагать, что в определенных обстоятельствах люди едят абсолютно все, в том числе и друг друга… Но съесть своего давнего знакомца и спасителя Хозяин им не позволит!

Приняв решение, старый медведь поднялся на задние лапы и угрожающе заревел…

С трудом разлепив залитые кровью веки, Михаил Туманов увидел картину, содержание которой с печальной очевидностью являло тот факт, что его сознание пребывает в полном и, по-видимому, окончательном предсмертном бреду.

Прямо перед ним виднелась и отвратительно воняла распахнутой пастью морда огромного, вставшего на задние лапы медведя. Вокруг маленьких глаз зверя виднелись седые круги. Правый верхний клык был сломан у основания. Мишка сочувственно ворчал и пытался шершавым, похожим на наждак языком зализывать раны Туманова.

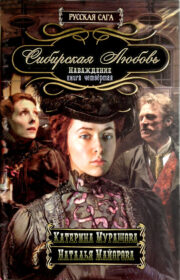

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.