– Почему «матрацный»? – удивилась Элен, несколько отвлекшись от своих переживаний.

– Ну, ты не замечала разве, что Андрей Андреевич на матрац похож? Такой полосатый, из конского волоса, с пупочками? И мягкий, и жесткий одновременно… С полосами, куда попадешь… Как будто бы он вот так встал стоймя и ходит себе на ножках… – Софи, изогнув кисть, показала, как ходит матрац-Измайлов.

Элен улыбнулась сквозь слезы. Придать воображаемому полосатому матрацу черты Андрея Андреевича оказалось на удивление легко.

– Ты знаешь, мне Васечку даже жалко стало, – задумчиво сказала Софи.

– Отчего ж? Ты ведь никогда его особенно не любила. Не говорила мне, но я ж видела…

– Да, да, это так. Но вот теперь. Знаешь, Элен, ты, может, никогда мне после этих слов не простишь, но я сказать должна: вполне может так статься, что ты просто уничтожила его своим совершенством. Он, конечно, по большому счету, сам виноват, думал бы, с кем связывается, но все же…

– Отчего же не прощу? – грустно возразила Элен. – Я тоже об этом сто раз думала, хотя и не теми словами… Но это все в прошлом. Какое я теперь «совершенство» – подумай сама?!

– Да, живым быть, это дорогого стоит, – согласилась Софи. – Так что же – вы с инженером?

– Андрею Андреевичу со мною нелегко приходится, – серьезно сказала Элен.

Софи расхохоталась. Элен взглянула обиженно и непонимающе.

– Ну ладно, ладно… – пробормотала Софи, сдерживая смех. – Я, в общем… понимаю…

Помолчав, Элен собрала в кулак кружева у ворота. Подобный жест в ее исполнении показывал, что она нешуточно волнуется. Обычно Элен вообще избегала слов и жестов, демонстрирующих чувства. Вести себя иначе – вульгарно. В сущности, Софи и вправду искренне сочувствовала инженеру. Задачу, которая нынче стояла перед ним, никак нельзя было назвать легкой.

– Софи, ты говорила о детях… – напомнила Элен. – Я понимаю, о Павлуше – это шутка. Но другие… маленькая девочка… тебе ведь, быть может, действительно в тягость, а мне… Я ведь всегда…

– Не надо, Элен, – сразу став серьезной, сказала Софи. – Не нужны тебе сейчас чужие дети.

– Да, – Элен потупилась. – Конечно. Ты права, а я – не подумала. На мне ведь теперь клеймо. Я не могу воспитывать дочку Григория Павловича, других, это скомпрометирует их в глазах людей, общества…

– Господи, Элен! Что за чушь ты несешь! – вскричала Софи. – Немедленно прекрати само уничижаться, а не то я… Не то я не знаю, что с тобой сделаю! Тебя, значит, нельзя подпускать к детям… А меня, значит, – в самый раз, да? А то, что я от мужа спала в Сибири со своим бывшим любовником и едва ли не выла с тоски по-волчьи каждую ночь, когда он почему-либо не приходил – это как? И сейчас бы выла, если бы гордость позволила…

– Софи, милая…

– Что – Софи?! Да, я люблю и всегда любила Туманова, но это ничего не меняет, потому что он тоже женат и у него есть дочь. И еще потому, что такое, как у нас, по самому своему устройству не может быть долго. И детей я тебе не отдам – мне самой нужно. А ты… Ты вполне сможешь от Андрея Андреевича еще родить, да и Ванечка, я уверена, во всем разберется со временем и к тебе вернется… Вы ведь… не делаете ничего? Ну, чтоб детей не было?

– Он… спрашивал, – покраснев, сказала Элен. – Но я сказала, что как Бог рассудит. Если Он допустит, чтоб я забеременела, значит, мне еще можно счастливой быть… А нет – значит, недостойна…

– На Бога надейся, а сам не плошай, – пожала плечами Софи. – Я как раз о том с тобой и говорить хотела…

– О чем же? О том, как мне забеременеть? – удивилась Элен. – Или? – женщина вздрогнула и потерла пальцами глаза. – Ты сама ждешь ребенка? От Михаила?!

– Да нет, – досадливо повела плечами Софи. – Никого я не жду. А говорить хотела о том, что хватит уже тебе здесь киснуть, от всех прятаться и от случая к случаю постель Измайлову греть. Пора обратно в жизнь выбираться.

– Софи! Как ты себе это представляешь? Я понимаю, что у тебя намерения самые лучшие, но… не надо меня утешать. Я поставила крест на всей своей прошлой жизни, и сделала это сознательно. Думаю, что ты понимаешь: мною двигала не только и не столько страсть к Андрею Андреевичу (в отличие от тебя, я человек не слишком страстный), но я просто не смогла больше жить во лжи… Я ни о чем не жалею. Но теперь, после всего, что ж можно изменить?

– Всегда можно, – возразила Софи. – Вспомни, как ты меня вытаскивала, когда я жила любовницей у Туманова, а после – бросила его. Неужели ты думаешь, что я – позабыла, и того же для тебя не сделаю?

– Софи, но это же совсем другое!

– Так мы и делать будем другое.

– Что же? – против воли заинтересовалась Элен. Порывы Софи всегда захватывали окружающих ее людей, как крутящиеся степные смерчи. Элен с детства знала, что противиться этому бесполезно, гораздо проще сделать пару кругов, а потом попытаться отползти.

– Тебе надо чем-то заняться. Чем – вот это и надо сейчас решить. Только не надо опять заводить про детей. Прости, но от этой темы меня, хоть и не беременна, нынче подташнивает…

– Софи, но ты рассуди сама, – окончательно успокоившись по виду, сказала Элен, и старательно, с хрустом обкусала недоеденное прежде яблоко. – Я же никогда ничего не делала, кроме как воспитывала детей и дом вела. Что я умею? В гувернантки идти или в учительницы? Но это – не тоже ли самое? Да и смешно, ведь средства на жизнь у меня есть…

– Нет, это, разумеется, не то, – подтвердила Софи. – Надо что-то другое… Думай, Элен. Что ты еще можешь?

– Да ничего я не могу! – снова начиная расстраиваться, воскликнула Элен. – Как сказала бы Оля Камышева – яркий пример выродившейся аристократии!

– Погоди… погоди… – Софи накрутила на палец локон и задумалась. – Ты ведь достаточно образована, много читала… Что с этим… на первый взгляд – ничего… Что у тебя еще есть? Женский ум теперь никому не нужен, с этим погодить надо… красота… ну, это уж не наш с тобой возраст… вкус… Вот! Элен! У тебя же всегда был безупречный аристократический вкус! К вещам, к одежде, к обстановке, к моде, ко всему… На тебя всегда все наши дамы оглядывались…

– И что же? Ты думаешь, я могла бы стать модисткой? Но ведь я умею только вышивать, а кроме того…

– Нет, я имею в виду кое-что получше! – воскликнула Софи и, притянув к себе Элен, весело поцеловала подругу в пахнущую яблоками щеку.

Ночной снег тихо падал на имение Скавронских, укрывая и сглаживая все без разбору, погружая готовую ко сну землю в мягкую зимнюю прохладу.

Когда наступал момент, за которым желание видеть ее превращалось в физическую боль, Туманов, ведомый не памятью даже, а плотским нутряным чутьем, уверенно шел в ближайшую «казенку» (государственные винные лавки. Продажа водки была царской монополией), каковые, в соответствии с полицейскими правилами, помещались в Петербурге на тихих улицах, вдали от церквей и учебных заведений.

«Казенки» ничуть не изменились со времен его молодости. Над дверью все также висела небольшая зеленая вывеска с двуглавым орлом и надписью «казенная винная лавка». Внутри лавки – перегородка почти до потолка, по грудь человеку деревянная, а выше – проволочная сетка и два окошечка. Два сорта водки – с белой и красной головками. Бутылка водки высшего сорта с белой головкой, очищенная, стоила 60 копеек (именно такую и покупал обычно Туманов), с красной головкой – сорок. Еще продавались бутылки емкостью в четверть ведра – «четверти», в плетеной «щепной» корзине. Половина такой бутылки называлась «сороковка», сотая часть ведра – «сотка», двухсотая – «мерзавчик». С посудой «мерзавчик» стоил шесть копеек: четыре копейки водка и две копейки посуда.

«Сидельцем» в лавке обычно оказывалась офицерская вдова. Она принимала деньги и продавала конверты и почтовые марки, гербовую бумагу и игральные карты. Вино и водку подавал в другом окошечке здоровенный дядька, который мог утихомирить любого буяна. В лавке всегда было тихо, зато рядом на улице царило оживление: стояли подводы, около них – извозчики, любители выпить. Они всегда покупали посудинку с красной головкой – подешевле. Туманов, купив «беленькую», барином выходил к извозчикам и – форсил, внезапно оказываясь одним из них.

Как все сбивал сургуч с головки, легонько ударяя ею об стену. (Вся штукатурка возле дверей «казенки» была в красных кружках). Затем ударом о ладонь виртуозно выбивал пробку, выпивал из горлышка в четыре глотка, закусывал одолженной у извозчиков закуской, или, чаще, покупал у стоящих здесь же баб соленый огурец или горячую картошку. В холода эти бабы были колоритными фигурами: в толстых юбках, они сидели на чугунах с горячей картошкой, заменяя собою термос и одновременно греясь в мороз.

Подозрительно приглядевшись к Туманову, извозчики задавали всегда один и тот же вопрос:

– Так ты что, барин, из наших, что ли, будешь?

– А то! – отвечал Туманов, стараясь выгнать из речи английский акцент. – Отсюдова. Отец мой, Ефим Сазонов, был здеся, в Питере, ломовиком. А я вот – глядите, добрые люди, миллионщиком стал… А щастя – нет как нет…

В этом месте Туманов доставал из-за пазухи ворох разноцветных купюр и начинал без разбору наделять ими собравшихся.

Спектакль обычно прерывал прохаживающийся недалеко от «казенки» городовой…

Софи сдержала свое слово касательно Джонни. Хмурым осенним днем привезла мальчика в Петербург, в условленном заранее месте ходила вдоль лавок, купила приемному сыну лошадку-леденец на палке и позволила сосать прямо на улице. Джонни весь перепачкался, высовывал язык и облизывал толстые пальцы. Софи выглядела красивой и отчужденной, как далекая планета над морем. Туманов смотрел издалека.

Джонни, как многие слабоумные люди, некоторые вещи умел постигать путем внеинтеллектуальным. Обернувшись к Софи, указал пальцем в сторону, где спрятался за водосток Туманов, и, уцепившись за ее юбку липкой ручонкой, спросил:

– Вон там. С бородой. На меня смотрит. Опасно?

– Нет! – твердо сказала Софи. – Я давно знаю этого человека. Он – мой друг. И еще больший друг твоей мамы, Саджун. Он хочет просто посмотреть на тебя.

– Пусть, – поколебавшись, согласился Джонни.

Софи помахала высунувшемуся Туманову рукой. Он подошел, присел на корточки, чтобы поменьше пугать мальчика. Когда смотрел на Джонни, лицо его окутывалось такой болью, что ее хотелось стереть рукой, как налипшую паутину. Софи хотелось провести пальцем по его губам, впавшему виску, скуле… Она молчала и глядела поверх его головы. Туманов дал Джонни какую-то игрушку. Джонни не взял. Софи, не глядя, приняла ее сама и откинулась назад с торопливой и наигранной беззаботностью.

– Пойдем! – Джонни потянул ее за рукав.

Туманов поймал извозчика, сунул ему деньги. Как только они отъехали, начался ливень, какой бывает только во сне или в сказке, совершенно по-собачьи кидающийся на стены. Михаил долго стоял не двигаясь, и струйки воды текли по его некрасивому лицу, теряясь в бороде.

В коляске Джонни сидел молча, потом потеребил Софи за рукав.

– Ты что-то хочешь сказать? – спросила Софи, наклоняясь.

– Кто он мне? – спросил Джонни. – Кто он тебе?

Софи уже начала какой-то вдохновенный жест, собираясь сопроводить им свое убедительное вранье, но прервала его на середине и устало сказала:

– Он – твой отец, Джонни. А я его просто люблю. Но он всегда любил твою мать, запомни.

Джонни помолчал еще, потом вздохнул и неразборчиво пробормотал себе под нос:

– Павлуша правду сказал.

– Что? – удивилась Софи. – Причем тут Павлуша?

– Джонни – сын троглодита! – с комической и печальной торжественностью объявил мальчик.

Глава 51

В которой Мария Симеоновна рассуждает о наследственности, Ефим Шталь пишет письмо, а князь Мещерский беседует с сыном

– Софья, я думаю, ты знаешь, что взгляды у меня самые передовые… – начала Мария Симеоновна.

– Разумеется, без всяких сомнений! – подтвердила Софи, ожидая панегирика какой-нибудь очередной технической новинке или обоснования необходимости иных немедленных денежных вложений в сельское хозяйство.

– Я всех этих родовых предрассудков не разделяю, но мне все-таки хотелось бы поподробнее знать – все эти дети… они из каких сословий? Их родители? Кто из них с кем в родстве… Они такие разные… Стеша – просто чудо, до чего талантлива и спокойна, Милочка в непрерывном слюнявом восторге, и даже Павлуша к ней с уважением… Соня – тоже очень воспитанная, а вот мальчик… Это же важно, в конце концов, откуда они происходят, есть законы наследственности, это и скотоводство подтверждает…

– Хорошо, я объясню, – кивнула Софи, испытывая даже род удовольствия от предстоящего. – Значит, так, слушайте, Мария Симеоновна. Воспитанная Соня – дочка спившегося приискового рабочего, жандармского провокатора к тому же. Мать умерла при ее рождении, поэтому Соня Щукина – круглая сирота. Талантливая Стеша – дочь моей бывшей горничной Веры и беглого каторжника Никанора, которого в конце концов застрелили казаки. Тоже сирота. Ужасный Карпуша – сын Аграфены Боголюбской (она из семьи священников) и егорьевского урядника Загоруева, честного и трезвого служаки. Могу вас утешить тем, что рано или поздно Фаня наверняка заберет мальчика к себе. Красивая пианистка Елизавета и Юрий – родные брат и сестра. Их мать – юродивая еврейка Элайджа, а отец – добрый и честный пьяница, из разбогатевших крестьян. Отец Люды, как вы знаете, мой брат Григорий, мать же – бывшая проститутка из Дома Туманова Лаура… Я удовлетворила ваше любопытство? Или вы хотите еще что-нибудь узнать? Может быть, родословную Баньши? Это ближе к области скотоводства…

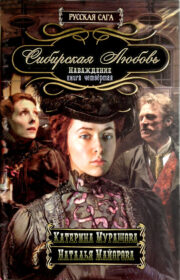

"Наваждение" отзывы

Отзывы читателей о книге "Наваждение". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Наваждение" друзьям в соцсетях.