Вдруг произошло нечто ужасное: собака бросилась на овец и начала гоняться за ними. Те кинулись врассыпную, топча девочку, скорчившуюся под своим одеяльцем. Овцы сердито фыркали, ягнята испускали короткое жалобное блеяние. Бараны и козы, прыгая, всей тяжестью обрушивались на перепуганную до смерти Луизетту: их раздвоенные копытца врезались в ее тело.

Она все же не потеряла присутствия духа и вспомнила о лесенке, по которой можно было подняться на чердак. Матрац лежал как раз под этой лесенкой. Бедняжке понадобилось все мужество отчаяния, чтобы выбраться из скопища овец; она уже поставила ногу на ступеньку, как вдруг кто-то вцепился в подол ее рубашки. Луизетта протянула руку и громко вскрикнула: собака прокусила ее чуть не до кости. Кое-как девочка вскарабкалась по лесенке, которая качалась и трещала под напором животных, метавшихся во все стороны.

Как только Луизетта выбралась наверх, лесенка упала. Почувствовав себя наконец в безопасности, девочка оторвала подол от рубашки, обмотала укушенную ладонь и стала терпеливо ждать утра. А дикая охота внизу продолжалась: взбесившийся пес, как кровожадный волк, преследовал приведенных в ужас овец. Хотя ни они, ни собака не могли добраться до Луизетты, ей чудилось, будто копыта все еще топчут ее тело.

Перед рассветом дверь отворилась: работники делали утренний обход. Они не слышали, что происходило ночью, так как широкий двор отделял овчарню от других строений. Собака стремглав кинулась к выходу, и при тусклом свете фонаря все увидали, что она натворила. Сущая бойня! Несколько овец было загрызено насмерть; остальные обливались кровью.

Луизетту долго не могли найти; наконец догадались заглянуть на чердак. Бедняжка не могла шевельнуться; ее на руках, как мертвую, отнесли в дом. Вдова Легоф пришла в отчаяние, тем более что совесть уже мучила ее за прорвавшуюся материнскую ревность.

Так как рану вовремя не прижгли, положение Луизетты было безнадежно. Но отсутствие врачебной помощи не обескуражило бретонку, верившую в другие средства лечения. Она написала к себе на родину, где полным-полно всяких мадонн и других святынь.

У каждой из них своя специальность: одна спасает потерпевших кораблекрушение, другая помогает от дурного глаза. Те мадонны, что не успели обзавестись достаточной клиентурой, излечивают от всего понемножку: нельзя же, чтобы девочка давала убыток! Прядь волос Луизетты послали в Тур, где находится «турский Христос» (так называется лоскут с тремя черными пятнами, изображающими глаза и рот, вроде того, как дети рисуют луну). Существует поверье, что если дать больному дотронуться до этого «лика Христа» или приложить к «лику» какую-нибудь вещь, взятую у этого больного, то можно исцелить от любой болезни.

После того как позаботились принять сию благочестивую меру предосторожности, никто уже не сомневался, что Луизетта скоро поправится. Она была счастлива: ужасная ночь вернула ей расположение вдовы Легоф. Сиротке позволили, как и прежде, играть с Терезой, учить ее песенкам и рассказывать по картинкам сказки о Мальчике с пальчик и об Ослиной Коже. Ведь всем было ясно, что после того как прибегли к покровительству религии, опасаться нечего. Как радовалась Луизетта! Но месяца через полтора после происшествия в овчарне у нее пропал аппетит, ее стало лихорадить и однажды, играя с подругой, она крикнула:

— Беги, Тереза, не то я искусаю тебя!

У нее начались судороги, и бедняжку пришлось задушить, как это еще делают в провинции с больными водобоязнью.

Вдову Легоф терзали угрызения совести; она взяла Софи из больницы и заботливо ухаживала за нею, но смерть сестренки, конечно, не могла способствовать выздоровлению девочки, чахнувшей день ото дня; она долго не протянула.

Агата Руссеран и ее дочь стремилась к той же цели, что и Златокудрая, дядюшка Гийом и все бывшие с ними заодно, то есть пытались излечить гнойники одряхлевшего социального строя. Наивные женщины пытались подбить новыми подметками сапоги Робера Макэра[77], которые напяливают те, кто обманывает бедняков, суля улучшить их жизнь…

Конечно, старания Агаты и Валери ровно ни к чему не привели; обе они только тешили себя иллюзиями. Не большего добился и дядюшка Гийом, да и мщение Златокудрой было лишь булавочным уколом, нечувствительным для колосса, хотя он и прогнил с головы до ног.

Малыш был прав: горький опыт подсказывал бывшему беспризорному (как раньше Филиппу и его братьям), что наследники старого мира смогут вздохнуть полной грудью лишь тогда, когда его похоронят. Пока этого не сделают — нищета неизбежна, ибо построить прочное здание на развалинах невозможно. Пусть же каждый продолжает свое дело, и старый строй, подрытый и подточенный изнутри, как дерево — червями, вскоре рухнет. Так внезапно обрушилась в каледонской пустыне простоявшая много веков гора Ньяули, подняв огромное облако пыли, в котором птицы, сброшенные с веток, отчаянно махали крыльями…

Тяжела доля тех, кто добивается своей цели, если только у них нет глубокой веры, свойственной мученикам, либо привычки к горю, закаляющей сердца, словно сталь. Так закалила сердце и Златокудрая, и все же она страдала: есть люди, у которых раны не заживают. Подобно многим другим, Анжела примирилась со своим положением, как оно ни было ужасно: даже мерзкое лицо вдовы Марсель начало казаться ей приятным. Старая мегера потребовала, чтобы за оказываемое ею содействие обе женщины заранее признали ее права на все имущество, какое останется после их смерти. Бедная Анжела не решалась без позволения вдовы Марсель ни отнести гостинцев Кларе Буссони, ни отправить немного денег для Софи, угасавшей с каждым днем. Желтоглазая ведьма вела себя так, словно ей уже принадлежало все, чем владела Златокудрая. Случалось, она приводила ювелиров оценивать ее драгоценности или же отдавала их своей дочери. Но Анжелу и тетушку Микслен все это мало беспокоило, лишь бы старуха им помогала.

Осенью один молодой граф, содержавший Златокудрую, пожелал расписать фресками стены ее квартиры (он видел в доме призрения неимущих девушек такие фрески кисти Трусбана и Лаперсона). Чтобы преподнести любовнице этот роскошный подарок в виде сюрприза, он пригласил ее вместе с Катрин и вдовой Марсель пожить на его загородной вилле, пока ее квартиру отделывали заново.

Велико было удивление Анжелы, когда, вернувшись через месяц, она увидела картины, изображавшие хорошо знакомые ей сцены. Она сразу узнала манеру писать, свойственную обоим беднякам-художникам, и догадалась, какие воспоминания определили выбор сюжетов. Но еще больше был поражен граф, увидав, что большинство нарисованных женщин представляло собою идеализированный портрет его любовницы. Особенно восхитила молодого вертопраха картина, изображавшая девушку лет шестнадцати, мечтательную и грустную, как Миньона[78].

— Истинный шедевр! — воскликнул он. — У этих ремесленников — золотые руки! Люди эти самой судьбой предназначены для того, чтобы мы могли пользоваться всеми радостями жизни! — Важно выпятив грудь, он любовался фресками. — Какое необыкновенное сходство! — повторял он.

— Да, в самом деле! — прошептала глубоко потрясенная Анжела, которой эти фрески напомнили о ее прежней жизни. Она оперлась о стол, чтобы не упасть. Ее покровитель с самодовольством тупицы решил, что волнение Анжелы вызвано щедростью его подарка.

— О, это пустяки, дорогая, по сравнению с тем, что я собираюсь вам преподнести!

Действительно, он, по выражению его друзей по уши врезался в Златокудрую: он любил ее даже чуть ли не больше, чем своих лошадей…

За исключением танца эльфов, принадлежавшего кисти Лаперсона, и пляшущих негров, нарисованных им же, чтобы доставить удовольствие Мозамбику, сюжеты были скорее грустные, чем легкомысленные. Погрузившись в воспоминания, Златокудрая переходила от картины к картине.

— Если вам угодно, дорогая, посмотреть, как художники работают, то завтра с утра вы сможете увидеть их в гостиной: они еще не закончили там фрески.

Анжела всю ночь не сомкнула глаз.

— Я должна найти в себе мужество признаться им во всем! — сказала она тетушке Микслен. — Быть может, они лучше нас сумеют отомстить за мертвых!

На другой день Златокудрая и Катрин, улучив минуту, когда они остались вдвоем (вдова Марсель вместе с приглашенным ею знатоком оценивала стоимость законченных фресок), спустилась в гостиную. Художники уже работали: услышав шаги, они даже не оглянулись, Жеан писал сельский пейзаж с женской фигурой. Под его кистью постепенно вырисовывалось все то же целомудренное и нежное лицо. На этот раз девушка была изображена стоящей на каменистой дороге, под сенью деревьев, тронутых инеем. Фигура больше походила на видение, чем на живое существо; так бледно, почти прозрачно, было лицо девушки.

Златокудрая решительно подошла к художникам. Негр увидал ее первый и испустил изумленный возглас. Жеан и Лаперсон обернулись.

— Анжела! — воскликнул Жеан, роняя кисти.

— Да, Анжела! — ответила она. — Но прежде чем осудить, вы должны меня выслушать!

И, торопясь, чтобы не услыхала вдова Марсель, она рассказала ужасную повесть своей жизни. Глубоко взволнованные художники поникли головами. Когда Жеан поднял лицо, по его щекам текли слезы.

Тетушка Микслен так постарела за эти годы, что ей пришлось назвать себя, иначе ее не узнали бы…

— Увы! Увы! — повторял Трусбан, плача, как ребенок.

Обе женщины вышли, и вовремя, так как их душили сдерживаемые рыдания. Уходя, Анжела услышала голос Жеана, говорившего Лаперсону:

— Подумать только, что я ее любил! Ах, почему она не умерла?..

Через несколько дней, тихим осенним вечером, двое просто одетых молодых людей — мужчина и женщина — не спеша, как будто им некуда было торопиться, прогуливались по бульварам, спокойно беседуя друг с другом. Лица их были так же безмятежны, как и взгляды, походка — непринужденна. Но, хотя они казались счастливыми, на самом деле они собирались сбросить с себя оковы жизни, как сбрасывают грязную одежду. Бедняги уговорились заснуть вечным сном.

Не было ли это трусостью? Но мужчина уже давно лишился работы, а женщину еще смолоду надломило горе. Они решили украдкой исчезнуть вместе, словно двое влюбленных. Их ждали холодные объятия Сены.

Наступила ночь. Взойдя на мост по соседству с моргом, они обменялись кольцами, глядя в голубоватые воды. Кругом — никого. Час был удобный, и волны с плеском сомкнулись над их головами.

На другой день в морге лежали бездыханные тела: красивой девушки, в которой многие с изумлением узнали Златокудрую, и молодого человека, когда-то такого веселого художника Жеана. Имущество, принадлежавшее умершей, все до последней нитки забрала вдова Марсель. Мать Розы вынуждена была покинуть дом. Теперь она осталась одна; ею по-прежнему владела неотвязная мысль — отомстить за дочь.

Весть о самоубийстве Златокудрой и Трусбана дошла через газеты и до тулонской каторжной тюрьмы.

— Бьюсь об заклад, — сказал Лезорн, — что Златокудрая — это Анжела Бродар!

И, довольный, что привлек общее внимание, преступник рассказал известную ему понаслышке историю любви Анжелы и Жеана. Глаза кое у кого увлажнились.

— Остолопы! — буркнул Лезорн.

Но рассказ произвел впечатление; этим вечером каторжники больше молчали, чем болтали между собой.

Гренюш был прав, говоря о судьбе девочки из поселка Крумир. Лучше бы художник и его возлюбленная бросились в Сену еще раньше…

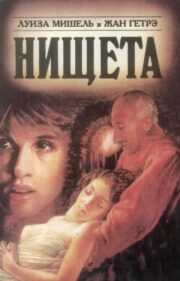

"Нищета. Часть вторая" отзывы

Отзывы читателей о книге "Нищета. Часть вторая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Нищета. Часть вторая" друзьям в соцсетях.