Он снова подлетел к столу и снова написал: «Ваше императорское Величество! Государь-надежа!..» И снова скомкал лист. «Не позволит. Ни за что не позволит. Видно, деньги теперь легко даются таким уродам, как Спиридон. Я ему информацию бесценную, а он мне — двести пятьдесят рублей. А сам тысячи заграбастает! Ну уж нет! Не дам! Не позволю!»

Шервуд сам чувствовал себя императором и в итоге состряпал донос. Запечатал его сургучной печатью, на конверте написал: «Его Сиятельству графу А. Ф. Орлову. Срочно. В личные руки. Сообщение подполковника И. В. Шервуда». Наспех одевшись, он бросился к генерал-майору Романусу, сочувствующему его положению, и упросил отправить депешу в Петербург с курьером сегодня же. Вернулся Шервуд домой в ином расположении духа. Потирал руки и представлял себе глупое лицо Спиридона Дуля, когда у того из-под носа уплывет лакомый кусочек. «Ничего! В следующий раз умнее будет. Пусть знает мне цену! А то вздумал — двести пятьдесят рублей…»

Алексей Федорович Орлов, шеф Третьего отделения, уединился после обеда в кабинете «разбирать бумаги». Никаких бумаг он не трогал, а предавался легкой пищеварительной истоме. Так продолжалось бы около часа, но за дверьми послышался шум и без доклада в дверь сунулась лисья морда Дубельта.

— Мне срочно! — притворно-плаксивым тоном сообщил он, соединяя брови домиком.

— Леонтий? (Чтобы тебя черти побрали!) Ну давай, что там у тебя?

— Опять! — яростно кусая правый ус, зашипел Леонтий Васильевич. — Снова!

— Да что стряслось?

— Снова он! Шервуд!

При упоминании имени бывшего сотрудника управления Алексей Федорович вздрогнул, и сон с него тотчас слетел. От Ваньки любых фокусов можно было ожидать. Вот всегда так. То к государю с жалобами на всех лезет, то ему на государя досадует. Премерзкий человек. Сколько терпели его выходки, закрывали глаза на его самоуправство. Никак не могли царского любимца прищучить. В крепости продержали семь лет. Под домашний арест отправили, а он все не угомонится!

— Что там такое?

— Депешу вам прислал. Очередной донос.

— О чем?

— Не вскрыл. Может, и не надо? Ну его, сожжем, а после скажем, что ничего не получали.

Втайне Леонтий Васильевич был уверен, что Шервуд состряпал донос на него. Поэтому всеми силами души мечтал воспрепятствовать тому, чтобы дело снова дошло до государя. Ведь и в прошлый раз хоть и оправдался, но все-таки — каково это ходить в оправданных? Государь еще повторил, что одно — оправданный, и совсем другое — незапятнанный.

— Посмотрим. — Граф брезгливо, двумя пальцами раскрыл листок.

Дубельт пристроился у него за плечом да так и ахнул.

— Так и есть! Этот оглашенный опять про меня насочинял! Чтобы его кондрашка скрутила!

— Подожди причитать, — отмахиваясь, сказал Алексей Федорович и указал Леонтию на соседний стул. — Сядь-ка вон там, не мельтеши.

Он, сдвинув брови, дочитал письмо и крепко задумался. А поскольку смотрел он все это время на Дубельта, тот под его взглядом подпрыгивал, как уж на сковородке. Совесть его была более чем нечиста, особенно если вспомнить последнее приобретение — огромное имение в Подмосковье, записанное им, правда, как всегда, на имя жены. Прознал, гадина Шервуд! Не нужно было покупать в Смоленском направлении. Нужно было где-нибудь севернее. Господи, и зачем его из крепости выпустили?

— Дело-то любопытное! — изрек наконец граф Орлов, недоумевая, что же происходит с его подчиненным. — Да ты не дрейфь, не про тебя это.

— Как же, скажете! Там ведь по всему листу Дубельт да Дубельт!

— Не Дубельт, а Дубль.

Леонтий прищурился, что-то вспоминая.

— Спиридон Дубль. Вспомнил? Ну которого еще на каторгу посылали за сведениями.

— Неужели? — Глаза Дубельта заиграли совсем другим огоньком.

Шервуд не всегда порол чушь в своих доносах, поэтому успокоенный Леонтий Васильевич подкрутил пышный ус и вопросительно уставился на графа.

— Помнишь дело о броши ее императорского высочества? Ну когда мужика взяли, пытавшегося сбыть вещицу? Достань-ка мне его. Помнится мне, был там эпизод с некоей Цирцеей. Которая на мужчин самое что ни на есть магнетическое действие производила. Ну еще сам император Николай Александрович просил осведомиться, уточнить.

— Как же, как же, припоминаю. Мои люди и уточняли. По указанному адресу проживал статский советник Нарышкин, кажется. Но в тот момент отбыл на воды, да так до сих пор и не возвращался. И девица какая-то под его опекой находилась.

— Ан, если верить господину Шервуду, по-другому выходит. Наплести-то он наплел здесь всякой всячины. Думаю, многое — вздор и вымысел. А вот к Спиридону Дублю приставь человечка. Пусть приглядывает. Государю пока докладывать ничего не буду. Бес этого Шервуда знает — где врет мерзавец, где правду говорит. Если найдем красавицу магнетическую — тогда и доложим.

Леонтий Васильевич отправился поднимать дело о находке броши. Шел к архиву и усмехался в усы. Вот уж действительно — удача, на ловца и зверь бежит. Велел принести папку, пролистал, задумался. Значит, тогда ошибся государь Николай Александрович, повелевший считать преступника умалишенным, а все сведения, им поставленные, определить как бред. Не был умалишенным этот, как его, он заглянул в папку, ну конечно — Мерин. Стоял как дурак на Сенном рынке чуть ли не посреди площади, продавал мотыля с изумрудными глазками. А тут его цап за жабры — и в отделение. Граф как рапорт прочел, тут же собственной персоной пожаловал в отделение, чтобы самому убедиться насчет брошки. Чуть не прослезился. «Та самая, — говорит, — сколько раз видел ее на великой княжне Марии Николаевне! Вот теперь нам слава заслуженная будет!»

И вправду император пришел в восторг от возвращения вещицы. К показаниям Мерина проявил интерес. До тех пор, пока не выяснилось, что по указанному им адресу «самого великого злодея» проживает статский советник Нарышкин Герман Романович, находящийся на длительном лечении в Швейцарии. Тут-то и распорядился император дело закрыть, а Мерина определить в дом умалишенных. Но его тоже понять можно: после пожара в Зимнем дворце канцелярия его величества получала ежедневно десятки писем, где утверждалось, что поджигатель корреспонденту доподлинно известен. Сосед указывал на соседа, мещанка на прохвоста и пьяницу мужа, выжившая из ума бабка — на своего беспутного сына. Но тут…

Самым ярким аргументом в пользу правды Мерина служил труп известного убийцы и грабителя — Тимофея. Суть сводилась к тому, что этот бесстрашный бандит в последнее время кого-то очень боялся, а потому, предчувствуя близкую кончину, исповедался товарищу во всех своих грехах. Как утек он с каторги, вернулся в Петербург по подложным документам. Имя, правда, оставил прежнее, а вот из Зюкина стал Бровкиным. И чуть ли не сразу же нашел себе хозяина. Хозяин этот был прямо-таки не человек вовсе — сам дьявол. Дел они с ним сотворили жутких много, но самым жутким было последнее преступление, после которого Тимофей, получив от него изрядную сумму, сбежал. Преступление это очень известное, о нем тогда все газеты писали. Об убийстве князя Налимова и его денщика. И хотя уже после этого дела Тимофею стало не по себе, хозяин приказал ему через два дня убить хозяйку притона Зи-Зи, а в доме устроить пожар. Сам же он тем временем вынес на руках из дома совсем молоденькую девицу неизвестного происхождения. Девица та теперь им воспитана в том же бесовском духе, прозывается ночной княгиней и околдовывает мужчин одним только своим взглядом.

Хозяин выплатил Тимофею громадную сумму, и Тимофей решил завязать. То ли ужас пробрал от собственных грехов, то ли дьявольский хозяин так напугал. Но завязать не удалось. Денег, которых ему по самым скромным подсчетам хватило бы на десять лет, это если с умом тратить и безбедно существовать, Тимофею хватило лишь на несколько суток запоя, по окончании которого он проснулся в канаве на окраине города гол как сокол и без памяти о том, где был накануне и что делал.

Помыкавшись с Мерином на карманных кражах, Тимофей решил ограбить своего бывшего хозяина. Благо знал, какие у того были ценности, приходилось видеть разок. Окрутив прислугу в отсутствие хозяина, Тимофей и Мерин дельце-то и обтяпали. Да, видно, отыскал его тот Дьявол…

«Может быть, все это и околесица, — думал Леонтий Васильевич. — Что же, посмотрим…»

Он позвал адъютанта и распорядился выделить троих людей наблюдать днем и ночью за Спиридоном Дублем. Но как только поступили первые сообщения, Леонтий Васильевич отозвал наблюдателей и поставил двух своих, проверенных, в штате не числившихся, и стал докладывать графу Орлову вяло, опуская значительную часть подробностей, среди которых его лично интересовала главная — игорный дом.

Друзья Спиридона вели активную переписку, которая проходила через руки Леонтия Васильевича. Вносили какие-то странные взносы в какой-то непонятный клуб, и лишь Дубельт с его чутьем и опытом мог определить, о чем речь.

Никто так хорошо, как генерал Дубельт, не знал о прибылях, которые дает игорное заведение. Все его благосостояние проистекало именно из этой статьи. Он состоял пайщиком в игорном притоне Политковского. По наведенным справкам, в бывшей усадьбе Сент-Ивенсов играли богатейшие люди со всей России. И какая конспирация! Кто бы мог подумать! Явно во главе стоит человек образованный и с хорошей коммерческой жилкой. Нужно бы с ним повидаться. Тем более что в руках генерала Дубельта все прибавлялось и прибавлялось козырей против него.

Дубельт решил действовать на свой страх и риск. Отобрал самых опытных агентов, из тех, что за него в огонь и в воду. Выехал в Москву. Чем черт не шутит. Получится договориться с великим мистификатором — ударят по рукам, а дело о ночной княгине будет отложено в самый дальний угол. Не получится — придется провести операцию по всем правилам и доставить ночную княгиню в столицу — уж больно император Николай Александрович интересовались. Со всех сторон выгода.

Глава 13

Встреча

Утро на Ивана Купалу выдалось хмурым. Герман проснулся раньше обычного от странного предчувствия, которому никак не мог придумать объяснения. Он открыл глаза и перед собой в окне увидел небо в тучах. Потом почувствовал странный внутренний толчок, от которого сердце сжалось и резануло острой болью, точно отточенный клинок вошел в тело. Инстинктивно он прикрыл глаза, сморщился от боли. Но боль тут же отпустила. Сердце билось ритмично и четко. «Может быть, старость?» — подумал он и, протянув руку к подушке Алисы, коснулся дивных золотистых волос. Положил руку на ее лоб — прохладный и безмятежный — и снова прикрыл глаза, восстанавливая силы.

Необыкновенное создание эта девочка. Прожив с ней три года, он каждый раз испытывал удивительное волнение, как только она поднимала на него глаза. Если все люди представлялись ему замкнутыми сосудами, в которых варились нажитые собственной глупостью болезни и горести, то Алиса была проводником огромной жизненной силы, которую черпала из ниоткуда. Сила эта не была злой, не была доброй. Она была нейтральна и легко направлялась в нужную сторону — любой чужой волей, лишь бы та не противоречила ее желаниям.

Герман попытался уснуть, но тревожное чувство засело в сердце. Он поднялся и вышел в сад. Воздух впервые за лето остыл немного, но дышать было тяжело. Казалось, из воздуха тоже вытянуты все силы надвигающейся грозой…

Нужно было просмотреть список приглашенных на сегодня. Купец Еремеев сообщал, что уступает свою очередь сыну своего друга. Граф Нефедьев уведомлял о болезни и просил вместо него любить и жаловать какого-то князя Беспалого. А вот и еще один сюрприз — вместо завсегдатая тайного советника Бедова будет какой-то Иванов. Ни чина, ни звания не известно. Как некстати эти замены. Думал ли он, что популярность клуба возрастет настолько, что клиенты начнут искать выгоду не в игре, а в том, чтобы перепродать свою очередь втридорога. Это усложняет работу. С неизвестными гостями вести себя нужно осторожно, наводить справки, изучать личность игрока, узнавать его слабости. А если это купец из Сибири или промышленник с Урала проездом, то тут особенно не развернешься. Досадный прокол у них уже случился. Когда гость, назвавшийся князем Ордынцевым, оказался мелким карточным шулером. Пришлось заманить его в сад и отдать в руки дожидающимся молодчикам, чтобы выпроводили со всеми полагающимися почестями… И вот снова — на тебе. Столько подмен в составе гостей. Нужно бы определить в правилах клуба, что гость не имеет права уступать свою очередь кому бы то ни было…

Герман принялся переписывать устав с поправками. Он работал сосредоточенно, не отвлекаясь, пока сердце его снова не сжалось, но не от боли, а от беспричинной нестерпимой тоски…

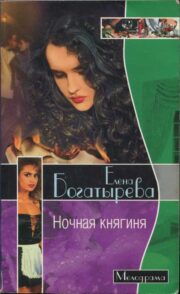

"Ночная княгиня" отзывы

Отзывы читателей о книге "Ночная княгиня". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ночная княгиня" друзьям в соцсетях.