Я провела пальцами по его пылающей коже и дрожащим мускулам, погладила поблескивающие волоски на руках и груди и зарыла пальцы в тепло его волос, чтобы притянуть его, задыхающегося, к темной пустоте в моей груди.

Не открывая глаз, я продолжала удерживать его ногами, не желая отпускать его тело и разрушить иллюзию единства — если это было иллюзией. Сколько раз я еще смогу держать его таким образом в зачарованном свете от очага?

Я изо всех сил цеплялась за него, за затихающую вибрацию моей плоти. Но радость достигнутая есть радость прошедшая, и через несколько мгновений я снова было только самой собой. Темная звездочка вен на моей лодыжке была ясно видна даже в тусклом свете камина.

Я ослабила хватку на его плечах и с нежностью коснулась жестких кудряшек его волос. Он повернул голову и поцеловал мою грудь, потом вздохнул и соскользнул с меня.

— А еще говорят, что у куриц нет зубов, — сказал он, осторожно касаясь пальцем глубокой ранки от укуса на одном плече.

Я невольно рассмеялась.

— Так же, как и члена у петуха, — я привстала на одном локте и посмотрела на очаг.

— Что там, моя курочка?

— Просто проверила, не загорится ли моя одежда.

В нетерпении страсти я не обратила внимания, куда он побросал предметы моей одежды, но, кажется, они были на безопасном расстоянии от огня; юбка маленькой кучкой лежала возле кровати, корсет и рубашка валялись в разных углах комнаты. Полосы материи для поддержки груди не было видно нигде.

На побеленных стенах мерцал свет, и кровать была полна теней.

— Ты так красива, — прошептал он мне.

— Как скажешь.

— Ты мне не веришь? Я когда-нибудь обманывал тебя?

— Я не это имела в виду. Я подразумевала, что если ты говоришь так, значит это правда. Ты делаешь это правдой.

Он вздохнул и пошевелился, устраивая нас удобнее. В очаге, взметнув вверх сноп золотых искр, внезапно треснуло полено и зашипело, когда его жар столкнулся с влажной струей воздуха. Я молча наблюдала, как дрова чернели, потом краснели и, наконец, сверкали раскаленным добела светом.

— Ты можешь сказать это обо мне, сассенах? — внезапно спросил он. В его голосе звучало смущение, и я повернула голову, с удивлением взглянув на него.

— Сказать что? Что ты красив? — мой рот невольно растянулся в улыбке, и он улыбнулся мне в ответ.

— Нет, не это. Но то, что мой вид тебе не противен, по крайней мере.

Я провела пальцем по слабому белому шраму, оставленному давным-давно мечом. По более длинному и толстому шраму от штыка, который разорвал его бедро. Рука, которая держала меня, загорела и огрубела, волосы на ней выгорели до цвета белого золота из-за долгой работы на солнце. Возле моей руки в гнезде темно-рыжих волос между бедрами скрючился его член, ставший теперь маленьким и мягким.

— Ты прекрасен для меня, Джейми, — сказала я, наконец, нежно. — Такой красивый, что это разбивает мне сердце.

— Но я старый человек, — возразил он с улыбкой. — Или скоро стану. У меня седые волосы в голове, а моя борода стала серой.

— Серебряной, — поправила я его и погладила щетину на его подбородке, пеструю, как лоскутное одеяло. — Местами.

— Серая, — сказал он твердо, — и пегая к тому же. Но все же… — его глаза с нежностью смотрели на меня. — Все же я горю, когда прикасаюсь к тебе, сассенах, и думаю, так будет, пока мы оба не сгорим дотла.

— Это поэзия? — спросила я осторожно, — или ты говоришь буквально?

— О, — сказал он. — Нет. Я не имел в виду… нет, — он сжал меня в объятиях и склонил свою голову к моей. — Я не знаю. Если это должно случиться…

— Этого не случится.

Дыхание его смеха тронуло мои волосы.

— Ты кажешься очень уверенной, сассенах.

— Будущее можно изменить. Я делаю это все время.

— О, да?

Я немного откатилась, чтобы взглянуть на него.

— Да. Погляди на Майри МакНейл. Если бы меня не было там на прошлой неделе, то она умерла бы, и близнецы вместе с ней. Но я была там, и они живы.

Я закинула руку за голову, глядя на рябь огня на балках.

— Я думаю, я могу спасти немногих, но некоторое количество могу. Если кто-то останется жив благодаря мне и позже родит детей, и у них будут свои дети, и так далее, то к моему времени в мире, вероятно, будет тридцать-сорок человек, которых иначе быть не могло, да? И ведь они что-то совершили, прожив свои жизни, разве это не изменение будущего?

Мне впервые пришло в голову, что я в некоторой степени способствовала демографическому взрыву в двадцатом веке.

— Да, — медленно проговорил он, взял мою свободную руку и провел по линиям ладони своим длинным пальцем.

— Да, но ты изменяешь их будущее, сассенах, и, возможно, для этого ты предназначена, — он взял мою руку и легонько потянул за пальцы. Один сустав затрещал, как плюющееся полено в очаге. — Врачи спасли множество людей.

— Конечно. И не только врачи, — я села, возбужденная нашим разговором. — Но это не имеет значения, ты понимаешь? Ты, — я указала пальцем на него, — ты тоже иногда спасаешь жизни. Фергюс? Иэн? И вот они существуют, что-то делают, создают. Ты изменил их будущее, не так ли?

— Ну, да… возможно. Хотя я просто не мог поступить иначе, правда?

Это простое заявление остановило меня, и мы некоторое время лежали в тишине, наблюдая за бликами света на беленой стене. Наконец, он пошевелился и заговорил.

— Это не для жалости, — сказал он, — но ты знаешь… время от времени мои кости болят. — Он не смотрел на меня, но протянул свою изуродованную руку, повернув ее к свету таким образом, что тень от ее согнутых пальцев образовала на стене паука.

Время от времени. Я знала это. Я знала ограничения тела и его чудеса. Я видела, как он сидел в конце дневной работы, и измождение было написано в каждой линии его тела. Замечала, как медленно он двигался холодными утрами, упрямо преодолевая протест плоти и костей. Я была готова держать пари, что ни дня после Каллодена он не прожил без боли, и его физические травмы к тому же ухудшались суровыми условиями жизни.

— Я знаю, — сказала я мягко и коснулась его руки. Перевитого шрама, прорезавшего его ногу. Маленького углубления в плоти его руки, оставшегося от пули.

— Но не с тобой, — продолжил он и накрыл мою руку своей ладонью. — Знаешь ли ты, что единственное время, когда я не испытываю боли — это тогда, когда нахожусь с тобой в постели, сассенах? Когда я беру тебя, когда я лежу в твоих руках, мои раны излечиваются, мои шрамы забыты.

Я вздохнула, положив голову на его плечо. Мое бедро прижалось к его телу, и моя мягкая плоть стала слепком его твердых форм.

— Мои тоже.

Он некоторое время молчал, поглаживая мои волосы здоровой рукой. Они дико вились, растрепанные во время нашего любовного акта, и он приглаживал одну прядь за другой, пропуская каждый завиток между пальцами.

— Твои волосы, как большое штормовое облако, сассенах, — пробормотал он сонным голосом. — И темные, и светлые одновременно. Нет и двух волосинок одинакового цвета.

Он был прав; локон между его пальцами имел нити чисто белого серебряного цвета, и темные, как у соболя, полоски, и остатки светло-каштановых волос моей молодости.

Его пальцы нырнули под массу моих волос, и я ощутила, как его пальцы охватили основание моего черепа, словно он держал чашу.

— Я видел мою мать, лежащую в гробу, — произнес он, наконец. Его большой палец тронул мое ухо, поглаживая его закругление и мочку, и я задрожала от его прикосновения.

— Женщины заплели ей косы, но мой отец возражал. Я слышал его. Он не кричал, он был очень спокоен. Он только сказал, что она будет такой, какой он видел ее в последний раз. Женщины говорили, что он сошел с ума от горя, что он должен оставить все как есть. Он не стал больше с ними разговаривать, а подошел к гробу и расплел ее косу, потом уложил волосы вокруг ее головы на подушке. Они побоялись остановить его.

Он сделал паузу, и его большой палец замер.

— Я был там, тихо сидел в углу. Когда все вышли встречать священника, я подобрался ближе. Я никогда раньше не видел мертвого человека.

Я обхватила пальцами его руку. Однажды утром моя мать поцеловала меня в лоб и вышла. Больше я никогда ее не видела. Ее хоронили в закрытом гробу.

— Это была она?

— Нет, — произнес он мягко. Его глаза, направленные на огонь, были полузакрыты. — Не совсем. Лицо было тем же самым, но не более. Будто кто-то вырезал его из березы. Но ее волосы, они все еще были живы. Они все еще были… ею.

Я услышала, как он сглотнул и немного прочистил горло.

— Волосы лежали на ее груди, закрывая ребенка, который покоился там. Я подумал, что ему это не нравится, что волосы лезут ему в лицо, и я убрал их. Я увидел его, моего крошечного братика, свернувшегося в ее руках, с головой на ее груди, под покрывалом ее волос.

— И тут я понял: он будет более счастлив, если я оставлю все, как есть, так что я пригладил ее волосы, снова накрыв ими его голову.

Он глубоко вздохнул, и я почувствовала, как его грудь поднялась под моей щекой. Его пальцы медленно двигались по моим волосам.

— У нее не было ни одного седого волоса, сассенах.

Эллен Фрейзер умерла во время родов в возрасте тридцати восьми лет. Моей матери было тридцать два. А я… я потеряла все богатство этих лет во время нашей разлуки.

— Видеть, что годы оставляют на тебе след, доставляет мне радость, сассенах, — прошептал он. — Ибо это означает, что ты жива.

Он поднял руку и позволил прядям моих волос упасть с его пальцев, они коснулись моего лица, губ, опустились мягкой тяжелой волной на шее и плечи, легли перышками на вершины моих грудей.

— Мо nighean donn, — прошептал он, — mo chridhe. Моя каштанноволосая. Мое сердце.

— Иди ко мне. Укрой меня. Приюти меня, bhean [197], излечи меня. Гори со мной так же, как я горю с тобой.

Я лежала на нем, укрыв его, моя кожа, его кости, и все еще — все еще! — яростная сердцевина плоти соединяла нас. Я позволила волосам упасть, накрыв нас обоих, и в пещере, пронизанной вспышками пламени, прошептала в ответ:

— Пока оба не сгорим дотла.

Глава 86

На дне моря есть яма [198]

Фрейзерс-Ридж

Октябрь, 1771 г.

Роджер проснулся внезапно; его тело все еще было погружено в сонную расслабленность, но ум уже бодрствовал, а уши настороженно прислушивались к тому, что разбудило его. Он еще не понял, плакал ли Джемми, но плач отдавался в его внутреннем ухе, смешиваясь с надеждой и покорностью, характерными для разбуженного родителя.

Сон все еще лип к нему, затягивая в свою пучину, как десятитонный валун на ногах. Шуршащий звук, однако, заставил его приподнять голову.

«Засыпай, — подумал он отчаянно, направляя мысли к колыбели. — Шшш. Тихо. За-сы-пай». Этот телепатический гипноз редко срабатывал, но это давало ему несколько драгоценных секунд покоя. А иногда чудо случалось, и сын действительно засыпал, расслабившись в теплых мокрых пеленках и вернувшись к своим детским снам.

Роджер задержал дыхание, цепляясь за исчезающий сон, ловя вожделенные секунды неподвижности. Потом раздался еще один тихий звук, и он сразу же вскочил на ноги.

— Бри? Бри, что случилось? — звук «р» странно вибрировал в его горле, но он проигнорировал сей факт. Все его внимание было направлено на нее.

Она стояла возле кроватки, как призрачная колонна в темноте. Он дотронулся до нее, опустил руки на ее плечи. Она прижимала к себе мальчика и дрожала от холода и страха.

Он инстинктивно притянул ее к себе, заражаясь ее холодом, и почувствовал, как его сердце замерло при взгляде на пустую колыбель.

— Что? — прошептал он. — Джемми? Что случилось?

Дрожь пробежала по всему ее телу, и он почувствовал гусиную кожу под тонкой тканью ее рубашки. Несмотря на тепло в комнате, он ощутил, как волоски приподнялись на его руках.

— Ничего, — произнесла она. — Он в порядке.

Ее голос был хрипловатым от беспокойства, но она была права. Проснувшийся Джем обнаружил себя зажатым между родителями и возмущенно заорал, размахивая руками и ногами, как взбивалка для крема.

Эти крепкие удара заполнили Роджера потоком теплого облегчения, смывая холодные мысли, которые захватили его ум при виде жены. С некоторым трудом он забрал Джемми из ее рук и прижал его к своей груди.

Он тихонько похлопал по плотной спинке, успокаивая его — успокаивая себя в той же мере — и стал что-то тихо шептать. Джемми, обнаружив эту знакомую процедуру комфортной, широко зевнул и расслабился мягким отяжелевшим телом. Уткнувшись носом в ухо Роджера, он стал напевать, поднимая и опуская голос, как далекая сирена.

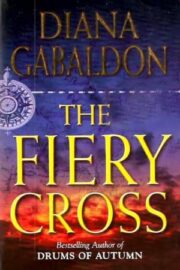

"Огненный крест. Книги 1 и 2" отзывы

Отзывы читателей о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Огненный крест. Книги 1 и 2" друзьям в соцсетях.