— Эй! Ой! — Дэниел задом плюхнулся на тротуар, прямо в кучу рвущихся и лающих во всю мочь псов. Те мгновенно впали в истерику: среди них опасный незнакомый объект. Они протащили Дэниела фута на три, прежде чем Нина сумела остановить их.

— Э-э, стоять, звери! — закричала она. — Ой, Господи, Господи! Простите!

Она опустилась на колени, распутывая шлейки, помогла Дэниелу подняться и при этом еще пыталась контролировать поведение животных.

— Все в порядке, — бормотал Дэниел, поднимаясь и отряхивая ягодицы. Нина представила, как восхитительно они выглядят под этими мешковатыми полувоенными штанами. Наверное, синяк будет. Край левого кармана оторвался.

— Мне нужно идти, — произнес он.

— Послушайте, мне действительно очень жаль. Ваш карман…

— Все в порядке.

Он словно хотел сказать еще что-то, в глазах читались печаль и нерешительность, но все же отвернулся и ушел. Нина провожала его взглядом. Ей хотелось окликнуть его — черт, хотелось броситься за ним, обнять, убедиться, что с ним все в порядке, — но нужно было забрать еще одну псину, а она уже опаздывала и потому поспешила дальше, не позволяя себе самобичевания по поводу того, что произошло. На это у нее будет достаточно времени позже.

Итак, она шла за Люкой, золотистым Лабрадором Джима Осборна, режиссера-комедиографа. В самом Джиме не было ничего забавного. Как и в том, как он обращался с Люкой. Да, он создавал самые забавные телесериалы, что нисколько не извиняло того факта, что он не допускал Люку в квартиру.

Всем известно, что если вы заводите собаку, она становится членом семьи. Даже если вы этого не хотите. Пес исподволь пробирается в вашу жизнь, на ваш диван, в изножье вашей кровати и глубоко в ваше сердце. Этого невозможно избежать. Если вы не Джим Осборн и ваше сердце не из свинца. В квартире Джима Люка, крупная, мускулистая и энергичная, вынуждена была ютиться в маленькой задней комнатке. Когда Джим обедал в столовой, Люка сидела за загородкой в комнатушке позади кухни. Когда Джим смотрел телевизор, бурно хохоча над собственными шутками, Люка сидела за загородкой в комнатушке позади кухни. И когда Джим спал в своей кровати, Люка дремала на своей подстилке за загородкой в комнатушке позади кухни.

Бесспорно, любое существо, и пес в том числе, кого запирают, не выпускают в большой мир, держат в изоляции, сойдет с ума. Что и произошло с Люкой. Она стала нервной, настоящей душевнобольной собакой, застревала каждой лапой в каждом лифте, кидалась, демонстрируя внушительные клыки, на каждого пса, тянула поводок с яростью пумы.

Поэтому каждый день, забирая Люку, Нина старалась сначала немножко приласкать ее, прежде чем ввести в компанию сородичей. Иногда Джим оказывался дома, в кабинете, шлифуя очередной комический эпизод. В таких случаях ей приходилось пробираться на цыпочках, тихонько, чтобы не прервать поток его блестящих мыслей, проливающихся в компьютер. Когда же его не было, она отваживалась войти и потискать Люку, поласкать ее, пока та не успокоится настолько, чтобы без проблем присоединиться к стае.

Сегодня, открыв дверь, Нина обнаружила, что Джим дома. Она не произнесла ни слова, наученная, что к нему нельзя обращаться, пока он сам не заговорит с тобой. Люка прыгнула ей навстречу, принялась об нее тереться, так что Нина даже вынуждена была прислониться к дверному косяку, чтобы не упасть.

— Привет, девочка, — прошептала Нина, почесывая Люку за ушами, оглаживая ей морду, спину. — Как дела?

Она прицепила поводок к ошейнику и медленно, тихо вышла, бесшумно прикрыла дверь, не потревожив режиссера — обладателя премии Эмми. Всякий раз, безмолвно появляясь в квартире и затем исчезая, Нина испытывала облегчение. Все происходило по такому сценарию, за исключением единственного раза, когда Нина только начинала работать, еще не знала правил и заговорила с Джимом; тот отвлекся, потерял нить сюжета и обернулся к ней, проорав во всю мощь своих легких: «Заткнись, твою мать!» С тех пор и по сей день — только короткий взгляд, но она все-таки боялась входить в эту квартиру. Казалось, однажды она неминуемо не сможет выйти оттуда целой и невредимой.

Впрочем, сегодня удалось уцелеть. Люка присоединилась к компании, дожидавшейся на тротуаре, и все вместе они отправились в Центральный парк. Там все один за другим пописали, потом пописали поверх меток друг друга, потом обнюхали все это дело, немножко устали, а потом гуляли, помахивая хвостами. Собаки не понимали, что сердце Нины до сих пор бешено колотится от встречи с Дэниелом. Пальцы подрагивали, чувства обострились. Но, подумала она, замечают ли собаки волнующий запах форзиции[10] или карапуза, зачерпнувшего горсть земли и деловито толкающего ее в рот, пока мамочка кричит «Нет! нет, нет, нет, Джонатан!»? Увидели ли они больную старушку под красным шотландским пледом в инвалидном кресле, которое катит медсестра в белом халате? Могут ли они осознать, что парочка, расстелившая на траве сине-белую клетчатую скатерть, на самом деле занимается любовью? Видят ли собаки детей, играющих в футбол на пыльной площадке? Отца, везущего на велосипеде детишек — одного спереди, другого сзади? Девушку в голубом бикини, загорающую на розовом полотенце и читающую «Войну и мир»? Что замечают собаки? У них отличное зрение, великолепный нюх, но что они на самом деле видят? Говорят, что мозг собаки по развитию соответствует мозгу двухлетнего ребенка. Это означает, что они должны испытывать любовь, печаль, радость и страх. Но осознают ли они происходящее? Сама Нина вполне осознавала, и сегодня картинки парковой жизни растрогали ее. На глаза навернулись слезы. Жизнь идет, и порой вы сами портите ее себе, как она в истории с Дэниелом, но жизнь идет. И вот оно, подтверждение, вокруг. Собаки, трава, зелень листвы, жара, дети, велосипеды, собачье дерьмо, любовники, жизнь. Что за место! Только в Нью-Йорке, только в этом парке и только если вы соблаговолите это заметить.

Глава 7

Вечером у Нины наклевывалось свидание. Свидания она ненавидела. Как и их отсутствие. Особенно отвратительна была мысль о свидании ровно в день очередного происшествия с Дэниелом. Однако какого черта? Нужно быть открытой для маловероятной возможности, что именно это свидание или любое другое может перерасти в милые, бурные отношения, если не в истинную любовь. Кроме того, обещание есть обещание. Поэтому она заставила себя влезть в любимое — и единственное — летнее платье. Без рукавов, черное, облегающее, точнехонько по фигуре. Впрочем, Нина прекрасно знала, что даже если она тщательно обдумает наряд и обеспокоится тем, чтобы ничего не съезжало, не открывало чересчур много или чересчур мало (а в изысканном платье ей непросто будет сесть в такси или убежать от опасности), время она проведет все равно отвратительно. «Небрежность в одежде» — вот ее девиз.

Она обулась в черные веревочные сандалии, открывающие ее загорелые ноги, а из волос соорудила на затылке хвостик. Из украшений — лишь крохотные бриллиантовые серьги, подарок отца. Пытаясь рассмотреть, как они блестят, когда она, чуть повернувшись, склоняет голову к плечу, Нина вспомнила вечер, когда отец подарил ей эти сережки.

Это был ее восемнадцатый день рождения, и отец посмотрел ей прямо в глаза — ужасно непривычно. Он, казалось, никогда особенно не интересовался ее жизнью, что, конечно же, было не совсем так. В душе он был своего рода цыганом, всегда стремился в дорогу, даже если это означало, как Нина вскоре поняла, отказ от жены, от своих обязанностей, от нее самой. Она так хотела стать его маленькой принцессой (разумеется, в фигуральном смысле, никаких богачей в ее окружении не было), какими ее подружки были для своих отцов. Но он совершенно не желал быть королем. Впрочем, в тот вечер он стоял рядом и держал в руках маленький черный бархатный мешочек.

— Ты скоро оканчиваешь школу. Я очень горжусь тобой. Что бы ты ни выбрала — научиться печатать, выйти замуж или даже поступать в колледж, — я всегда буду гордиться тобой.

Он смотрел на нее явно в ожидании ответа. Но в голове у нее крутилась единственная мысль — «научиться печатать»? Неужели отец не имеет о ней вообще никакого представления? Не знает, что она целый год заполняла анкеты в разные колледжи? Неужто он единственный на свете еврейский папаша, который не настаивает на высшем образовании для своего чада?

— Это тебе. Я люблю тебя, дорогая.

Она открыла мешочек и обнаружила там пару точно таких же бриллиантовых сережек, как те, что он подарил ей два года назад. Голова пошла кругом, словно она испытала сильный приступ дежа-вю или просто сходила с ума. Она изумленно смотрела на отца, ее лицо исказилось от недоумения и разочарования. Он не только дешево ценил ее — «или даже поступать в колледж»? — но так мало о ней думал, что забыл: точно такой же ритуал уже имел место, когда ей исполнялось шестнадцать.

Разумеется, некоторые могут взглянуть на это иначе: отец хоть и рассеянный, но любит ее так сильно, что даже дважды дарит ей одинаковые подарки в попытке выразить свои глубокие чувства.

Но такой подход можно считать идиотским.

Однако она должна была признать: для него это особенный момент проявления родительских чувств. И не собиралась омрачать его. Нина подумала, что обязательно разревется, если попытается что-то сказать, поэтому просто надела сережки.

— Прекрасно, — произнес отец, встал рядом, положив руку ей на плечо, и взглянул в зеркало.

Сейчас, одетая для свидания, она тоже смотрела в зеркало. Как странно… Куда ушло целых семнадцать лет? Куда делся отец? Однажды, вскоре после «вечера второй пары сережек», он просто ушел. С тех пор она виделась с ним, но пальцев на руках вполне хватит, чтобы подсчитать количество их встреч. Нина подняла руку, словно произнося клятву, выпрямилась во весь свой небольшой рост и громко произнесла:

— Нет, я не поддамся предательским чувствам. У меня свидание.

Сэм, примостившийся у ее правой ноги, взглянул на хозяйку, потом на ее отражение в зеркале и еще раз на хозяйку во плоти, прикидывая, которая из них услышит его мольбы. «Дай кусочек. Дай кусочек. Дай кусочек. Пожалуйста! Ну пожалуйста. Печеньице. Конфетку. Чего-нибудь, ради всего святого. Чего угодно. Помираю от голода!»

Она еще раз оглядела свое отражение. Разгладила платье, поправила волосы, улыбнулась. Кожа золотится летним загаром, в каштановых волосах светлые выгоревшие пряди, на щеках свежий румянец. Чуть-чуть помады — и вперед. Она готова к свиданию, если уж не к тому, чтоб любить и быть любимой без опасения расставаний и предательств. Подхватив маленькую черную сумочку (ключи от квартиры предусмотрительно спрятаны в кармашке для мелочи), подделку под «Прада», зато на молнии, она наклонилась чмокнуть Сэма в макушку:

— Вас, мистер, я люблю абсолютно и безумно! — отметив при этом, что не испытывает ни на йоту страха.

Пес жалобно заскулил.

Нина вышла из дома.

На улице было все так же душно, нечем дышать. Как в кастрюле с супом, подумала она. В такие моменты на нее накатывали приступы клаустрофобии, и приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. В метро Нина перешла с линии на линию и вышла на Лафайет-стрит в Сохо, где должна была встретиться с Зигги Валлерштайном.

Зигги был рентгенологом, они познакомились в кофейне неподалеку от «Тауэр рекордс» пару недель назад. Она закончила с послеполуденными прогулками и отчаянно нуждалась в кофеиновой поддержке в форме прохладного напитка, поэтому нырнула в ту крошечную забегаловку. Потягивая ледяной мокка-латте со сливками, она заметила парня, который сделал заказ. Бросил взгляд в ее сторону и улыбнулся. Она отвернулась. Потом все же посмотрела в ту сторону, но парень уже ушел. Ну и слава Богу, подумала она. Через несколько минут она тоже вышла и направилась к «Тауэр», собираясь купить бродвейскую запись «Игры в пижаме».

Но едва она оказалась на улице, как рядом возник тот самый парень из кофейни.

— Привет, — начал он.

— Привет, — ответила она.

— Куда направляетесь? Можно с вами?

— Полагаю, да.

— Куда же вы идете?

— В «Тауэр».

— Мне нравится ваша футболка.

Нина оглядела себя. На ней сегодня была рваная майка Университета Жестких Сношений. У нее была целая коллекция «университетских» футболок, включавшая в себя 116 реальных учебных заведений и еще кучу дурацких выдуманных из всех пятидесяти штатов, двадцати стран, со всех континентов. Нина гордилась своей коллекцией, хотя та начинала занимать слишком много места в ее небольшой квартирке.

— Глаз не могу отвести.

Она не нашлась что ответить. Но обратила внимание, что он делал пластику носа.

Они дошли до Бродвея и остановились у светофора.

— А что вы хотите купить в «Тауэр»?

— «Игру в пижаме».

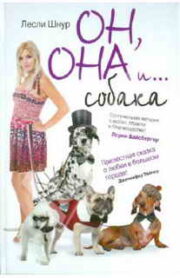

"Он, она и …собака" отзывы

Отзывы читателей о книге "Он, она и …собака". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Он, она и …собака" друзьям в соцсетях.