Я должен быть терпелив сейчас, потому что у нас пока нет планов. Мы ничего не планировали, из–за того, что Вы сдались — я имею, что это выглядит так. Простите меня, если это прозвучит упреком, я очень хорошо понимаю, что это не из–за трусости, я сам сегодня поступал точно также; но я не стану делать так снова, потому что мне кажется, что прекраснее не сдаваться.

И почему мы всегда должны сдаваться? Мы должны просто потому, что мы ещё дети, разве не так? Дети живые существа, как и все остальные. Почему они должны быть единственными, кто не имеет права на любовь? В любом случае, с нами они напрасно тратят время. Ни родители, ни воспитатели не смогут помешать нам любить друг друга, мой Возлюбленный.

Александр.

P. S. Во второй день семестра — в пятницу, в память о наших Пятницах — приходите в оранжерею к шести часам. Я постараюсь как–нибудь туда попасть.

Я купил бутылку лавандовой воды.

Жорж прочитал письмо три раза подряд, а затем покрыл его поцелуями. Его сердце ликовало. Он поднялся и походил, чтобы лучше ощутить радость жизни. Он вышел на террасу, и некоторое время прогуливался по ней взад–вперёд. Это письмо, подлинное выражение веры, вдохновило его таким же энтузиазмом, как Андре вдохновлял Люсьена. Оно включала такие же требования на определенные права, какие, хотя и на короткий срок, получил Андре; те же бунтарские чувства, которое он сам когда–то испытал от мысли, что его дружба может пострадать от вмешательства посторонних. Но то, что в его случае оказалось всего лишь проходящим импульсом, а в случае с Андре второстепенной репликой, в письме Александра стало решительным и последним протестом. Жорж сразу воспринял его как свой собственный. Теперь, он как бы бросал вызов всему миру.

Ночью, будучи уже в постели, он вчетверо сложил письмо и убрал его в нагрудный карман пижамы: пока он спит, оно будет лежать у сердца, подобно его запискам, каждую ночь лежащим под головой его друга.

Утро следующего дня было так прекрасно, что Жорж в пижаме вышел походить по саду. Он направился в оранжерею, что оказалось, конечно же, паломничеством, приуроченным ко Дню Святого Георгия. Почему бы заодно не отпраздновать День Святого Александра в оранжерее? Там не было апельсиновых деревьев, но было одно, источающее приятный аромат. Глициния вилась под лампами и горшки с гиацинтами теснились на стеллажах.

Жорж был рад связать этот свежий аромат с другом, чье письмо он предполагал перечитать в этом месте. Его мама рассказывала ему, что глициния на языке цветов обозначает изысканность чувств в дружбе. А он знал, что гиацинты напоминают о юном Гиацинте, любимце Аполлона, который сорвал эти цветы, выросшие из капель крови своего друга. Он сорвал несколько колокольчиков гиацинтов и сунул их в конверт с письмом.

Затем сел на бочонок, с которого мог обозревать лестницу на террасу. Он с удовольствием вообразил, что мальчик, заполнявший его мысли, оказался его гостем и спускался в сад, чтобы присоединиться к нему, в такой же пижаме, как у него. Мальчик перепрыгнул через подстриженные бордюры из кустарника, и принялся играть с фонтаном. Его растрепанные волосы упали на глаза. Он остановился у статуи бога Терминуса и погладил его каменную бороду. Он улегся в самом центре лужайки и восторженно перекатился по газону. Затем поднялся и направился к оранжерее, где его ожидал Жорж, так как это было в Сен—Клоде. И, задумавшись об их тайных свиданиях там, в колледже, они вместе посмеялись бы над таким своим открытием, будучи в пижамах, и в оранжерее.

Было слишком поздно, чтобы нескольких строк, полученных Жоржем от Мориса, смогли причинить ему какое–нибудь волнение; у него было кое–что получше. Но он всё более остро ощущал тот факт, что не может написать Александру. Чтобы убить время, он замыслил отдать себя делу, посвятив его другу, пока будет ждать начала исторической коллекции, которую когда–нибудь создаст вокруг имени Александра. Он решил собирать антологию всех стихов о мальчиках, и посвятить её своему Александру. Это должно стать венцом Александра, более достойным Парнаса, чем Отель Рамбуйе. В библиотеке имелся довольно большой выбор; у Жоржа был обильный материал для исследований; работа заполнит оставшуюся часть каникул.

Начал он с современников, но пробежав по многочисленным листам каталога, понял тщетность своих усилий. Для него ничего не было. Как могла его собственный эпоха не создать ничего на эту тему, кроме «Детской молитвы на пробуждение», «Радости семьи» и других стихов, более подходящих для проповедников и тому подобного народа, имеющих дело с «Ангелом в доме»? Возможно ли, чтобы наиболее впечатлительные и красивые из всех существа никого, кроме семьи и религиозной поэзии не вдохновляли?

Без сомнения, он мог найти что–нибудь в работах барона де Ферзена, из которых Андре извлёк стихи во благо Люсьена. К сожалению, библиотека не содержала ни одного произведения далеко не самого читаемого автора.

Жорж понадеялся, что лучше получится с древними. Но он обнаружил, что Греция была не особенно хорошо представлена в библиотеке: помимо Гомера и драматургов, там были только прозаики, и, конечно же, ему не пришло в голову обратиться к ним.

Античный Рим был представлен лучше. Проигнорировав Вергилия, главные эклоги которого уже были ему известны, Жорж сосредоточился на переводах различных латинских поэтов. Безусловно, он обнаружил у них многое, больше, чем он ожидал. Он искал строки, которые тронут его, но не будут шокировать.

В конце концов, из прочитанного он сохранил только одну короткую эпиграмму, в которой Катулл [Гай Валерий Катулл (лат. Gaius Valerius Catullus), ок. 87 до н. э. — ок. 54 до н. э.) — один из наиболее известных поэтов древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря] предложил разместить триста тысяч поцелуев, или даже больше, на «сладких глазах» Ювенция. Это должно стать подарком античности Александру. «Сладкие глаза…» Сладкие слова уже появились в их отношениях — в стихотворении к Возлюбленному. Мальчик, возможно, скажет, что это заходит слишком далеко; он утонет в меду его глаз.

Думая об этой поэме, Жорж почувствовал смущение от того факта, что Александр по–прежнему считал, что Жорж является автором того стихотворения. Это мошенничество, поначалу радовавшее его, ныне становилось ему неприятным. Это был его долг — не говорить Александру ничего кроме правды. Когда он процитирует мальчику Катулла, он должен будет рассказать кое–что об Эдмоне Ростане.

Между тем, он получил письмо от отца Лозона — письмо стало пятым, включая ответные послания Блажана и Мориса, которые он получил из города С., за неделю. Становилось очевидным, что все его орудия били по одной цели. Его развлекали повторные появления «я» в начале каждого абзаца в письме доброго Отца: эту особенность, несомненно, можно было принять в качестве доказательства энергичного и решительного характера священника.

Мой дорогой мальчик,

Я благодарю Вас за Ваше письмо, на которое я не торопился отвечать: мальчиков из колледжа на каникулах следует оставить в покое. Поэтому мое письмо будет своего рода предисловием к новому семестру.

Я был доволен, что Вы написали, потому что в этом я вижу доказательство того, что Вы по–прежнему придерживаетесь хороших намерений. Я вижу, что Вы извлекли прибыль из совета, данного мной насчёт вашего чтения, но я не знаю работу, которую вы упоминаете («Милый Иисус»). Тем не менее, в этом, как и во всех других вопросах, вы не сможете сделать лучше, чем спросить совета у своих родителей. Они несут свою миссию, совместно со школьными наставниками, чтобы научить Вас, как прожить свою жизнь разумно.

К тому же, я поздравляю Вас, если Вы не запамятовали, что Вы наконец–таки скоро вступите в Конгрегацию. Из того, что вы говорили мне о своей решимости не останавливаться на узком поле нравственного совершенства, очевидно, что вы осведомлены обо всём значении и размахе этого события.

+ Лозон

P. S. Я желаю Вам благочестивых устремлений в праздновании Жертвы святой мессы.

Вот и наступил первый день нового семестра. Жоржу хотелось забрать с собой письмо Александра, но он подумал, что разумнее оставить его дома, вместе с другими записками. Кто знает, что может случиться во время последнего семестра в году? Кроме того, такой акт благоразумия позволил бы не показывать Люсьену послание, которое он ревновал к взорам любых глаз, за исключением своих собственных. Правда, Люсьен абсолютно не настаивал на демонстрации записок, но с его стороны существовал некоторый риск попытки утвердить равенство в вопросах обсуждения писем — он же позволял Жоржу читать послания от Андре. Жорж же мог бы с чистой совестью поклясться, что не в его силах соответствовать этому.

Он опустошил маленький дорогой сундучок, который забрал из гостиной и унес в свою комнату. Он заявил своей матери, что хочет держать в нём почётные грамоты и другие бумаги из колледжа, и выпросил у неё разрешение не отдавать ключ. Письма Люсьена он уложил под кусок картона, ниже драгоценного клада из посланий от Александра. У себя он оставил только прядь волос мальчика. Он вложил её в бумажник вместе с картинкой Фесписа, получившей одобрение настоятеля.

Он возвращался в Сен—Клод не по железной дороге, как в январе; его везли на машине родители. Они были удивлены его отличному настроению. В ходе разговора его родителей с настоятелем те многозначительные точки, присутствующие в его табеле за семестр, не были упомянуты. Очевидно, что юный монсеньер академик издавна был в стойкой милости у настоятеля; и вряд ли в одиночку сможет изменить такое положение. В прочем, как и Александр, мартовские неприятности которого оказались закрытым делом.

Оказавшись на свободе, Жорж обошёл школу в поисках своего друга. Но напрасно, было уже поздно, и он был вынужден вернуться к Люсьен, на время прекратив поиски. У него состоялся непродолжительный разговор с Морисом, и он был счастлив наконец–таки услышать звон колокола, чьим традиционным приветствием открывался семестр.

Его глаза искали белокурую, светлую голову, светившую там, в заднем ряду, в конце прошлого семестра. Её отсутствие заставило Жоржа забеспокоиться. После чего, неожиданно, счёл, что сбит толку иллюзиями, порождёнными желанием: Александр входил в состав хора как один из певчих отца Лозона, последнего, кто отправлял службу в этот день.

Это оказалось щедрым возмещением — первое чудо, совместно сотворённое Святыми Георгием и Александром. Гимны огласились возгласами — Аллилуйя! — время Страстей Христовых закончилось.

Время от времени Жорж видел улыбку Александра — вероятно, от мысли о приятном сюрпризе, который тот собирался преподнести своему другу. В просвете его одеяния красный галстук сиял, как знак сплочения. Этому соответствовало не только само одеяние и собственный галстук Жоржа, но и облачения священника, и украшения храма. Любимый цвет двух друзей был повсюду.

Жорж справился со своим молитвенником, чтобы посмотреть, чей это праздник [26 апреля]: Святой Клет [римский епископ I н. э.] и Марцеллин [епископ Рима с 30 июня 296 по 25 октября 304 года], Римские Папы и мученики. Но нет, ничего в тот вечер не предполагало мученичества — даже не как перед Рождеством, с мученичеством ягнёнка.

Никогда ещё Александр не выглядел таким красивым. Он светился счастьем. Жорж, с открытой книгой перед собой, но с взглядом, устремлённым за её пределы, к тому, кто неудержимо его влёк. Он снова подробно оглядывал профиль своего друга — превосходящий все гравюры и медали, изученные им, все поэмы античности и современности, всю славу и богатства, жизнь и вечность. Он оглядывал рот мальчика — одновременно цветок и фрукт; золотистые волосы — без сомнения, источающие аромат лаванды; чистые, милые линии шеи, нежно–розовое, изящное ушко.

Любовь Жоржа в тот момент не была ограничена только Александром: через него и из–за него он любил весь колледж, чувствовал благодарность к Отцу Лозону, настоятелю, ко всем и каждому по отдельности учителю. Ни один из них, как ему казалось, не мог быть отныне объектом, вызывающим страх: сам воздух, которым все они дышали, был благодатен.

Разговоров в спальне не было. Дежурный Отец оказался новым, и, казалось, чрезмерно усердствовал. Он повторял свои обходы снова и снова. И, даже когда его не было больше слышно, его всё равно можно было увидеть то в одном, то в другом месте.

Жорж подумал, что, хотя это и означает потерю его полуночных бесед, есть, по крайней мере, одно утешение. Бывший Отец — старший учитель его дивизиона был переведён в начальную школу, чтобы заменить того, кто так сурово обошёлся с Александром. Таким образом, Александру, предположительно, будет разрешено покидать студию, так как опасения отца Лозона, по всей видимости, улеглись, и, следовательно, он не станет продлевать свои особые распоряжения. Что касается самого Жоржа, то он был убежден, что новоприбывший Отец склонится в его сторону; конечно же, он имел все основания рассчитывать на добрую волю человека, которого звали Отец де Треннес [Де (де) — приставка в фамилиях у голландских, французских, русских, итальянских дворян — признак дворянского происхождения]. Эта приставка к фамилии должна была означать своего рода связь между ними. В колледже не так много мальчиков с фамилиями, обладающими такой приставкой. И, по другую сторону баррикад, только настоятель, регент хора и учитель класса Риторы были из благородных.

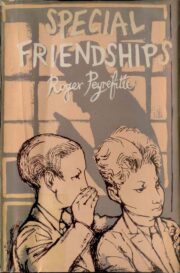

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.