Он пытался выглядеть необычайно довольным.

— Вы никогда не сможете угадать, — добавил он, — что мне пришлось совершить, чтобы достичь такого скромного итога. Но, делая что–то, следует в тот же момент ни малейшим образом не мешать установившемуся распорядку колледжа — та ещё работа! Я сказал, что вы выразили желание прислуживать мне на мессе в тот исключительный день вследствие особой привязанности, которую вы испытываете к Святому Панкратию [Святой Панкратий Римский, раннехристианский мученик, пострадавший в Риме в гонения Диоклетиана], чей день будет завтра. Этот святой, выходец из нечестивой Фригии, страны Ганимеда, был замучен в четырнадцать лет, и я уверен, что предвидел ваши собственные пожелания, сделав его вашим покровителем. Безусловно, такая уверенность оправдывает мою благочестивую неправду. Более того, говорят, что была предпринята попытка спасти его от пыток и мучений, применённых к нему не только потому, что он был молод, а потому что был красив. И в самом деле, ваша собственная юность и красота, казалось, определяет вам не наслаждения от боли, а удовольствия, продолжительность которых предполагает, что как только вы умрёте, в тот же миг будете обречены на вечную боль. Желаю вам, с помощью Святого Панкратия, оставаться непоколебимыми против их обольщения! Пусть ваша дружба никогда не прервётся!

Вот, значит, был еще один четырнадцатилетний святой: начиная со Святого Плакида, дружба в колледже не испытывала недостатка в покровителях. Списки Отца де Треннеса были такими же полными, как и у проповедника из прошлого октября, а его рассказы больше не испытывали недостатка в интересном материале. Оба священника пользовались почти одинаковым языком, хотя на самом деле у Отца де Треннеса пробуждались совершенно другие отголоски. Оказалось, существовала большая разница между Святым Плакидом или Святым Эдмундом, и Святым Панкратием или Святым Николаем Толентинским; то есть, манера, в которой им был представлен первый из них, ни в коей мере не напоминала ту, в которой был представлен второй.

Когда воспитатель студии говорил о целомудрии, он никогда не объяснял, что имеется в виду целомудрие сердца. И когда он говорил о красоте, было ясно, что он имел в виду совсем не то, что октябрьский проповедник. Казалось, он упирал, в основном, на земную красоту; и случись ему поднять глаза к небесам, то, вероятно, он увидел бы Святого Панкратия, возносимого наверх ангелами, а, Ганимеда, скорее всего, возносил бы наверх орёл.

Отец продолжил:

— Следовательно, я буду иметь радость предоставить вам Святую Евхаристию. Это причастие должно стать для вас самым важным в жизни; на самом деле, оно будет поистине самым торжественным причастием. Следовательно, вам надлежит приготовиться к полной исповеди.

Он указал на аналой, на котором в готовности лежали стола и стихарь. Жорж был ошеломлен. Различие, которое он проводил между проповедями Отец де Треннеса и проповедника–доминиканца, было совсем не таким большим, как разница, которую он ощущал между исповедью тут, в этой комнате, и его первой исповедью в Сен—Клоде в комнате Отца Лозона. Очевидно, что он столкнулся с преднамеренной ловушкой. Воспитатель студии не повторил своего предложения стать духовником Жоржа только потому, что готовил такую возможность. Конечно же, можно просто скрыть правду; но было бы мудрее избежать допроса в целом, потому что он имел дело с человеком совершенно другого калибра, чем Отец Лозон.

Если его диалектика, как и некоторые из его принципов получены им от Сократа, то он должен быть духовником, вызывающим опасения. И решив парировать каждый недвусмысленный выпад в сторону Александра, Жорж не намеревался попадать в связанную с этим засаду на исповеди. Как кающийся, он может быть заготовкой из простого металла, но имеет право настаивать, чтобы его духовник был бы из серебра высшей пробы. Всё это едва не привело его к отказу от предложения Отца прислуживать тому на мессе; но он рассудил, что разумнее пойти на компромисс. Он сказал:

— Вы должны извинить меня, Отец. Я с удовольствием стану вашим псаломщиком, но в исповеди не нуждаюсь. Я чувствую, что я в должном состоянии для завтрашнего причастия.

Люсьен поспешил повторить вслед за своим другом. Воспитатель, сделавший движение в сторону аналоя, сбился, развернувшись к ним лицом.

— Что! — воскликнул он. — Вы отказываетесь мне подчиняться?

— Тут нет никакого неподчинения вам, — заявил Жорж, — но, в доказательстве того, что на нашей совести самая малость — думаю, мой друг может сказать то же самое — мы каждое утро получаем святое причастие.

— Вероломный аргумент! Не стоит пускать мне пыль в глаза! Вы все забыли? Это я должен забыть то, что знаю о вас и о ваших склонностях, когда вижу вас готовящимися получить святую облатку. Превосходное зрелище, по–настоящему достойное тех итогов от исповеди, коим я был свидетелем, и описал одному из вас!

И, с ноткой горького сарказма, расхаживая по комнате, он продолжил:

— О, да! Все эти спектакли — гимны с мольбой о прощении, стихи благодарения. Но существуют и другие гимны, другие стихи, которые я горячо люблю сочинять, петь хвалебные песни и праздновать непорочность школьников. О, они будут содержать некоторые избранные рифмы, я обещаю вам — послеродовые и крестильные; из слоновой кости и белоснежные; несокрушимые и прозрачные; изумительные и ангельские.

Остановившись перед своими гостями, он в ярости сказал, — ступайте в свои кровати, вы и ваша непорочность!

Они поднялись на ноги, и уже в дверях, он нежно позвал их, и они тотчас поняли, что его гнев испарился.

— Мальчики, — произнёс он, улыбаясь, — совсем как кошки, они всегда недоверчивы и никого не любят. Однако никто не может приручить их.

— Не уходите, пока мы вместе не вознесём молитвы для того, чтобы призвать снизойти Божественный мир на завтрашнюю мессу. Я готов поверить, несмотря на мой опыт, что вы не нуждается в моей помощи и что вы сказали мне правду.

Он подошел к аналою и опустился на колени между двух своих компаньонов. Осенив себя крестом, он приступил к молитве, мальчики повторили за ним.

— И если, — заключил он вполголоса, — если вы солгали мне, от всего сердца просите у Бога прощения.

Он взял каждого из них за руку и на мгновение застыл так, тихий и молчаливый, словно предлагая их в качестве жертвы.

Когда пришло время идти в церковь, Жорж и Люсьен извлекли свои молитвенники и последовали за Отцом де Треннесом вверх по узкой лестнице в галерею. Пока воспитатель отошёл в сторону, чтобы обратиться своими мыслями к Богу, они зажигали свечи и готовились, устанавливая две серебряные вазы, наполненные розами — «мистическими розами», как заявил Люсьен.

Выполняя все эти обязанности, Жорж обратил глаза к юниорскому отделению, расположенному ниже и напротив. Из галереи он мог видеть Александра почти так же хорошо, как тогда, когда они располагались друг напротив друга. Из–за того, что тот располагался ниже, он казался ближе. Без сомнения, его другу не придет в голову взглянуть на галерею, когда он заметит, что Жоржа нет на привычном месте. Он подумает, что Жорж не предупредил его, замышляя сделать ему сюрприз, как он сам, в первый вечер этого семестра.

Стоя у маленького стола, выполнявшего обязанности ризницы, отец де Треннес, с помощью двух своих помощников, надевал облачение для службы. Никогда до сей поры Жорж не обращал внимания на латинские фразы, сопровождающие эту церемонию. Отец де Треннес чётко произносил каждый их слог. Сначала, надевая белые одежды — амофор и стихарь — он освобождался от «происков дьявола» и просил стать «отмытым добела в крови Агнца». Затем он опоясал талию шнуром, для того, чтобы «погасить, в чреслах его, склонность к сладострастию». Далее, постепенно, он задрапировал себя в красное; орарь на его руке символизировал «струящиеся боль и радость»; епитрахиль вокруг его шеи означала «бессмертие»; а последняя риза, высший знак его служения, оповещала о «мягком иге и светлом бремени».[Матфей 11: 30 «ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».]

Когда Отец развернулся, то Жоржу показалось, что тот перевоплотился. Он больше не был Отцом де Треннесом, археологом малолетних и воспитателем сердец, а стал священником Иисуса Христа.

Предыдущим вечером Жоржу довелось вспомнить о своей первой исповеди в Сен—Клоде. Теперь он подумал о своей первой мессе, на которой он прислуживал. Тогда с ним тоже был Люсьен, но отправлял службу настоятель, и давалась она в честь Святого Тарцизия, псаломщика, умершего за своего Бога. Святой Панкратий умер за того Бога. Были и другие, умершие за других богов.

А они сами, зачем они втроём находятся здесь и сейчас? Какой религии проводят обряд? Был ли Бог, которого они почитали настоящим их Богом? Был этот священник на самом деле Его священником? Был ли он достоин возвеличивать себя кровью мучеников, и отмываться добела в крови Агнца? А сам он, опускавший розы в эти вазы, помнил ли о своих ночных визитах в общежитии, о своих странных словах, и не менее странном гостеприимстве в своей комнате? А разве двое его помощников не подходят ему больше, чем святые Панкратий и Тарцизий? Когда–нибудь они будут поражены молнией, или земля разверзнется и поглотит их, а небесные голоса заглушат слова «омою руки свои среди невинных». [Псалтырь, Кафизма X:13]

Жорж, разворачиваясь после передачи воды, бросил взгляд вниз на зал церкви и его заветное желание осуществилось: Александр увидел его и улыбнулся. Он будет наблюдать за появлениями Жоржа над балюстрадой, как он сам когда–то наблюдал, только за другой галереей. Жорж больше не чувствовал себя в каком–то мистическом состоянии. Он вернулся к своим обязанностям, полным равнодушия к вопросам о сверхъестественном. Он снова обрёл свою истинную веру: веру в свою дружбу. И не только из–за ощущения высоты, связанного с его присутствием в галерее, позволявшим смотреть свысока на весь колледж. Это был его тайный триумф, более весомый, чем обещал ему Отец де Треннес. Он стал отверженным, жившим за пределами дисциплины Отцов, за пределами дисциплины колледжа и, во время каникул, за пределами своей собственной семьи. Несмотря на загадочную улыбку воспитателя, когда накануне вечером Жорж покидал студию, тот, благодарение Богу, не обратился к теме Александра этой ночью. И теперь, в качестве поощрения, Жорж получил другую улыбку в этой же самой церкви.

Имя Святого Панкратия сейчас напоминало ему песню «Cвадьба дочери президента Фальера». Три строчки из неё крутились в уме, так как праздник начала февраля — день Святого Игнатия — подарил ему Александра:

Дед Игнатий

Кузен Панкратион

Дядя Целестин

Жорж обратился к страницам своего молитвенника, чтобы посмотреть, фигурирует ли в нём Святой Целестин. Он наличествовал, и его день был довольно близок — 19 мая. Вскоре, однако, песня перестала звучать.

Подошёл момент причастия. Жорж снова почувствовал изменение настроения. Священник попросил «слово, которое исцеляет» и его священнический статус давал ему право на его получение. Действо, которое он выполнял, не могло быть пародией. Он медленно развернулся к Жоржу и Люсьену, которые заняли свои места, встав рядом друг с другом. С дароносицей в руке, он взглянул в сторону, в направлении Александра. И поднял сияющую облатку, блистающую на фоне красной ризы, которая сама располагалась между серебряными алтарными вазами.

Вечером следующего дня только одному Жоржу была оказана честь быть разбуженным, но на этот раз обошлось без цветов; он был разбужен светом фонарика. Вероятно, Отец спародировал одну из Мудрых дев [Притча о десяти девах — одна из притч Иисуса Христа, приводимая в Евангелии от Матфея] с её светильником. Он уже сидел рядом Жоржем, который сразу оценил невозможность побудки Люсьена, несмотря на соглашение между ними. Отец де Треннес произнёс:

— Мне очень нравится миг, когда вы просыпаетесь. Прекрасные моргания глаз, небольшая гримаса раздражения, и одна щека краснее другой — та, на которой ты спал. Более того, благодаря чудесному искусству парикмахера, волосы почти так же аккуратны, как будто только что причесаны. Выделяется только твой белокурый локон, от которого днём виден один кончик; выходит наружу, словно вдохнуть свежего воздуха.

Отец де Треннес снова включил свой фонарик, для того, чтобы ещё раз взглянуть на подобный интересный феномен. Именно в этот самый день, когда это случилось, Жорж на перемене, ускользал для того, чтобы восстановить белизну этой обособленной пряди волос химикатом, которой он прятал в своём туалетном шкафчике.

— Чему, — спросил отец, — ты обязан уникальной белизной одного из локонов своих волос?

В раздражении, Жорж кратко пересказал историю о несчастном случае с шампунем.

— Я думаю, — сказал Отец де Треннес, — что нам следует восстановить естественный цвет. Это единственный локон, который ты обесцветил?

— Да, — ответил Жорж.

— Там, в твоём бумажнике, имеется прядь того же самого цвета, которую ты, по всей видимости, хранишь с особой заботой. Я полагал, что это твои собственные волосы. Однако, похоже, что это реликвия с какой–то другой светлой головы?

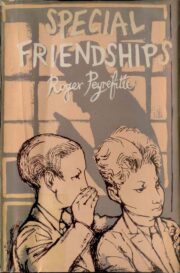

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.