Это благочестивое собрание, сказал оратор, представляет собой утешительное зрелище посреди лихорадочного волнения времени: оно показывает тех, кто остался, в отличие от тех, кто ушёл. Он продолжил, произнося панегирик умершим выпускникам — переход был слегка неожиданным, но скоро всё вернулось назад, на счастье тех, кто присутствовал.

— Вспомните, — сказал он, — ваше место в часовне, где вы молились, где собирались с мыслями после частых святых причастий. Восстановите в памяти место в студии, где под бдительным оком воспитателей вы иногда задумывались всерьёз, где вы провели так много плодородных часов. Вспомните игровую площадку, где ваш задор или ваша потребность в нём были направлены на гармоничные игры. Вспомните ваши открытые, искренние дружеские отношения, первые порывы юных и благородных сердец. И, наконец, мысленно вернитесь к вашим посещениям своих учителей и духовников, вспомните отцов ваших юных душ и помыслов, которые нежно, но твердо направляли вас на путь добродетели и труда.

— Очень много «ваших» — пробормотал Люсьен.

Жорж же поразмыслил над собственным годом, проведённом в колледже, перебирая церковь, студию, игры, духовников и воспитателей в своём случае. Ни он, ни Александр не вернутся сюда однажды в качестве выпускников, точно также, как и Отец де Треннес никогда не наведается сюда в качестве бывшего воспитателя студии. Но для Жоржа было не зазорно и приятно оказаться в компании с братом Александра — потому что тому, как и ему самому, тоже пытались помешать, и поэтому он, как и его брат, покидают Сен—Клод.

Он смотрел на людей, которые собрались в нефе. Все ли они, без разбора, считают, что настоятель прав? По крайней мере, даже если их дружба не была открытой и искренней, к ней относились благосклонно, иначе они бы тут не присутствовали. А некоторые из них, вероятно, испытали те же радости, что Жорж — удовольствие, удаленное от всякого зла и вдохновленное красотой. Но в этот день на их лицах не читалось ничего, кроме тупого довольства, корыстного эгоизма, глупого тщеславия, пустой гордости за свои награды и презрительной снисходительности к растущему поколению.

Эти люди, по сути, могли иметь лишь одно свидетельство в свою пользу, о котором они, вероятно, позабыли: их общеколледжская фотография в рамке, висевшая в коридоре первого этажа. Жоржу вспомнилась одна, где все были миловидны и с взъерошенными волосами, спадающими на байронические воротники; и другая, где все были такими хрупкими и нежными; и ещё одна, где все выглядели дерзкими; и та, на которой внешний вид и выражения лиц внушали тайну. Этих мальчиков больше не существовало. Их лица стали лицами мужчин, на которых оставили свои следы жизнь, мерзости, типовые ценности и бритва. Только теперь Жорж начал понимать, что имел в виду Отец де Треннес, когда рассуждал о мужских лицах; и он почувствовал в себе любовь к собственному лицу, и ко всем лицам своих одноклассников, окружающих его, нетронутым и чистым. Он любил их, потому что они ещё не стали лицами мужчин. Он любил их как отблеск лица Александра.

На следующем уроке религиозного обучения Отец объявил, что одна из письменных работ прошлого воскресенья преподнесла ему неприятный сюрприз.

— Да, дети мои, — произнёс он, — среди вас есть тот, к кому можно применить пословицу: «Войти на конклав Папой и покинуть его кардиналом».

Говоря это, он посмотрел на Жоржа, но ограничился тем, что добавил — он обсудит это дело с мальчиком после урока.

Появились просьбы прочитать это эссе вслух, в надежде получить нечто развлекательное, наподобие ящериц господина де Катрфажа. Жорж, первоначально желавший этого, теперь был благодарен Отцу, заявившему, что в данном случае он связан тайной, так же, как во время своего первого семестра он был благодарен le Tatou, не предоставившему классу шанс посмеяться над его сочинением «Портрет друга».

Но тогда он боялся, что могут узнать Люсьена. В нынешнем случае некоторые из его товарищей по классу могли оценить его весьма надуманные остроты, но, не имея ключа к разгадке, подумали бы, что он попросту издевается над всеми. В конце урока Отец призвал Жоржа к себе. Несколько мальчиков крутились рядом, но он прогнал их. Затем Отец спросил у Жоржа, чем он был одержим, когда писал своё сочинение.

— Я не очень хорошо себя чувствовал тем утром, Отец.

— Вы, должно быть, пребывали в очень плохом состоянии, раз ваше сочинение представляет собой такое сплетение абсурдностей. Вы даже могли сделать это на спор.

Жорж был озадачен: оказалось, что каждый из Отцов обладал своим моментом проницательности. Он надумал сказать, что намеренно написал плохую работу в качестве акта самоуничижения — смирение являлось частью pièce de résistance [основного блюда, фр.] в Сен—Клоде. Он представил, как добрый Отец смягчится от такого количества добродетели, словно при виде белой мыши. Но имелась некоторая опасность, что подобное может принять комический оборот: такая назидательная история обязательно достигнет настоятеля, и Отца Лозона, которому она могла не понравиться. От самоуничижения, как и от кокосовой пальмы с мушмулой лучше отказаться. Учитель произнёс:

— Вы блестящее начали с цитаты, хотя она, скорее, притянута за уши, но то, что последовало дальше — приняло в вашем случае иронический оборот. Вы не стали называть вещи своими именами, в отличие от вашего поэта. Там не только необъяснимое количество оплошностей, но, с помощью весьма любопытного феномена, все, написанное вами есть своего рода перестановка истин. Вы подражаете тем монахам, у которых в Правилах их Ордена можно прочесть, что они должны быть одеты в черное, и имеется чья–то приписка на полях: «то есть, в белое».

— Я не знаю, что сказать, Отец. Не могу себе представить, как у меня получилось такое.

— Вы попросту не просмотрели предыдущие уроки. Я предвидел, что подловлю кого–то, но не думал, что вас. Не скрою, определенные последствия неизбежны. Вы получите на один приз меньше. Мне и вашему духовнику, с которым я обсудил случившееся, очень жаль. Но он и я не станем говорить об этом с монсеньёром настоятелем, и, возможно, сможем спасти этот лист ваших лавр.

Послеполуденное время было отведено для генеральной репетиции Les Plaideurs. Все пошли в бельевую за своими костюмами. Актёры Ричарда Львиное Сердце попросту остались в них, заполнив строгий коридор пажами и воинами. Каждый паж имел свой костюм, и Жорж узнал тот, который описывал Александр. Ему было радостно видеть, что мальчик, занявший место его друга, нелепо смотрится в красном камзоле и белых рейтузах. Колледж получит такого пажа, какого заслуживает.

Сестры подгоняли и налаживали костюмы, наслаждаясь этим, и пытались сдержать приступы смеха по отношению к актерам. В одной из углов префект студий лично набивал корсаж Люсьена, делая ему грудь, и одновременно цитируя Лафонтена:

Meme encore un garçon fait la fille au college

До сих пор мальчик заменяет девочку в колледже

Рядом с ним графиня де Памбеш, отстегнув корсаж, ожидала свой животик.

Когда репетиция закончилась, и они переоделись в свою обычную одежду, Люсьен принялся расспрашивать префекта о мадмуазель де Шанмеле́ [Mlle de Champmeslé, урождённая Мари́ Дема́р, 1642–1698, французская актриса, первая исполнительница ролей в трагедиях Жана Расина.]. Жорж воспользовался возможностью нанести быстрый визит в общежитие Александра. Он улыбнулся при мысли, что чуть было не остался в парчовом плаще, светлом парике и в обуви на красных каблуках.

Там никого не оказалось. Жорж подошел к кровати; он знал, что она стоит в одиночестве. Свежие образы запечатлелись в его памяти. Кровать, стол, тумбочка, коврик были как у всех остальных, хотя и не могли принадлежать другому мальчику. Они были помечены, а два полотенца, висевшие на кроватном поручне, промаркированы номером. Розовая пижама была сложена на подушке; это повернуло Жоржа к идее Отца де Треннеса насчёт пижам. Ему захотелось забрать её с собой, но он ограничился тем, что прикоснулся к ней.

Актеры были приглашены на чаепитие в трапезную. Когда они присоединились к остальным, то узнали, что оба отделения колледжа только собирались вместе для ежегодной фотографии всей школы. Про участвующих в постановке забыли; но, в любом случае, они получат право на особую фотографию в день публичного выступления. Таким образом, из–за Les Plaideurs, Жоржа на этой фотографии не оказалось, в отличие от Александра. Отец Лозон мог, по крайней мере, получить удовлетворение от этого, хотя лишался другого удовольствия — впоследствии сжечь фотографию, на которой они оказались бы вместе.

Жорж не был в студии младшей школы после краткого собрания в январе. Уединение конца учебного года, на котором он присутствовал там тем вечером, оказалось для него последним Уединением в студии.

Как было принято, младшие мальчики сидели в первых рядах, но Александр, оказавшийся по такой схеме в конце четвёртого ряда, сидел за своим столом. Именно там он написал свою первую записку к Жоржу — единственную, украшенную венком из цветов; и последнюю — сигнал к их мятежу и бегству. С кафедры, находящейся перед ними, откуда сейчас настоятель вещал об основных добродетелях [четыре главные добродетели: благоразумие, храбрость, умеренность во всём, справедливость], Александр получал разрешения, позволявшие ему приходить на их рандеву. В своём воображении он видел стены этой комнаты, увешанные портретами Жоржа. А теперь, за пределами этой комнаты, проявился широкий мир; сама жизнь, вне кардинальских добродетелей.

Жоржу вспомнилось Уединение первого дня учебного года, и проповеди, которые он услышал в этой же комнате. В то время его заботил только Люсьен; сегодня он принесет Люсьена в жертву другу, который требовал от него даже большего.

Первая проповедь года, в которой затрагивалась особенная дружба, принесла свои плоды, только в весьма своеобразной форме. И все же, мог ли проповедник пожаловаться на это? Правда, Александр добавил к почётному списку этой комнаты другое имя, которое не значилось среди юных мучеников проповедника–доминиканца. И Жорж, нисколько не сомневаясь, последовал по пути, который не стал путём Святого Плакида. И Наивозлюбленный их сердец не стал Его подражанием.

Но, прогрессируя от Люсьена к Александру, качество дружбы Жоржа улучшилось. Как он сам сказал Отцу Лозону — он поднялся наверх, к чистоте и свету. И ни Отец Лозон, ни он сам не могли требовать какого–либо подтверждения.

На следующий день с утра состоялось «совместное обучение», и снова в студии младшеклассников. Это не было похоже на подготовку к Уединению в октябре, которая проводилась в каждом дивизионе школы отдельно: ведь настоятель был не вездесущ. Станут ли ныне темой его речей Богословские добродетели, Светские добродетели; будет ли он говорить о vertubleu и vertuchon? [Эвфемистическая форма vertu Dieu (Христианские добродетели), включая и Божье Тело] Или о Престоле, Добродетелях и Конфессии? В свою очередь, он, стараясь вдохновить их с пользой провести каникулы, может ещё заговорить о «добродетелях растений» [растения, являющиеся символами отдельных добродетелей], избегая, конечно же, ссылок на «добродетели простого(ых)» [В настоящее время обычно говорят о семи добродетелях, подразделяемых на основные и теологические. Имели своим источником философию Сократа, Платона и Аристотеля. В Средние Века Отцы Церкви интегрировали классическую этическую систему с догмами Священного Писания], боясь вызвать путаницу.

Но, как оказалось, монсеньор настоятель уже достаточно наговорился о добродетелях. Он приберёг для них труд, который господа–академики уже слышали: свой доклад для Евхаристического конгресса.

— Я надеюсь, — сказал он, — что этот доклад, темой которого послужили вы сами, подтолкнёт вас к жажде упорствовать в ваших благочестивых намерениях. Таким, следовательно, будет и название и вступление.

Доклад о режиме ежедневного причащения в свободном колледже Сен—Клод (Франция) в течение учебного года 19?? / 19??

В то время, когда собравшийся католический мир отдаёт дань Иисусу — Евхаристии [причастию], отчет о работе режима ежедневного причастия в свободном колледже Франции был сочтен недостойным ни интереса, ни реакции руководителей других учебных заведений перенять принцип, настолько богатый на благодать для всех видов сообществ.

Он сделал паузу и оглядел комнату, как преподаватель истории после первого предложения о повадках ящериц.

Может, он ожидал от них возражений, как по существу, так и по способу выражения? Либо, хотел увидеть, как поразятся его обвинениям, высказанным таким образом, в качестве примера, для восхищения всего католического Мира? Или же, скорее, от них требовалось оценить, соответствует ли их настоятель своим красноречием и продолжительностью дыхания Орлу из Мо? Не возвращаясь к чтению, он продолжил более привычным способом:

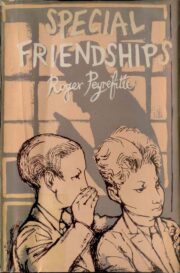

"Особенная дружба | Странная дружба" отзывы

Отзывы читателей о книге "Особенная дружба | Странная дружба". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Особенная дружба | Странная дружба" друзьям в соцсетях.