– Дай мне немного подумать. Я завтра поспрашиваю.

Опускаясь в одно из потертых кожаных кресел возле камина, Себастьян обратил внимание, что кто-то поднял газеты, обычно валявшиеся на полу. Он окинул взглядом недавно вытертую от пыли каминную полку, свежие свечи в подсвечниках.

– Как твоя пациентка?

– Можете спросить меня лично, – произнесла Александри Соваж, показываясь в дверях.

Она выглядела почти такой же, какой он запомнил ее три года назад: то же буйное облако волос цвета заката, те же неожиданно темные карие глаза. Но вдали от жаркого солнца Испании ее кожа стала светлее, а сама она похудела, и резче выступившие скулы придавали ей обманчиво хрупкий вид.

– Господи Боже, зачем же вы встали? – воскликнул Гибсон, направляя нетвердые шаги раненой к ближайшему креслу.

На ней было все то же поношенное платье, что и в ночь нападения, и, судя по всему, она только что сумела одеться без посторонней помощи.

– Я услышала ваш разговор, – ответила она, со слабым, поспешно подавленным вздохом усаживаясь напротив Себастьяна.

Напряженные складки вокруг рта подсказывали, как нелегко ей было подняться.

– Не похоже, чтобы вам можно было покидать постель.

– Ей и нельзя, – подтвердил Гибсон.

Александри встретилась глазами с Себастьяном. В ее взгляде он уловил тлеющую враждебность и что-то вроде настороженности загнанной в угол лисицы.

– Что вы можете рассказать о той ночи, когда убили Дамиона Пельтана?

Француженка приложила ладонь ко лбу, словно даже попытка собраться с мыслями вызывала у нее новый приступ боли.

– Боюсь, я не так много помню.

– Можете назвать имя человека, сопровождавшего вас в «Герб Гиффорда»?

Опустив руку, она недоуменно нахмурилась:

– Какого человека? О чем вы? Я ходила туда одна, точно это знаю.

Друзья переглянулись.

– По утверждению некоего Митта Пебблза, женщина под вуалью и неизвестный мужчина спрашивали Пельтана около девяти вечера в день его смерти. Доктор поговорил с ними на улице, затем захватил пальто и ушел.

– Мне ничего не известно об этих людях, – покачала головой Александри. – Дамион не упоминал о них. Когда я подошла к гостинице, он один стоял на тротуаре и смотрел на звезды. Я спросила, чем это он занимается – той ночью было ужасно холодно. А он ответил, что просто… размышляет.

Себастьян пытливо всмотрелся в бледное, сдержанное лицо. Но если француженка и лгала, то ничем не обнаруживала этого.

– А дальше?

– Я попросила его сходить со мной к больной дочери Клер Бизетт. Дамион поднялся в номер за пальто, затем мы остановили фиакр. Мы предупредили извозчика, куда направляемся, но возле Тауэра он отказался углубляться в трущобы и высадил нас, так что пришлось проделать оставшийся путь до «Двора висельника» пешком. А потом… – она пожала плечами. – Я знаю, что мы осматривали Сесиль, но почти не помню этого. А дальше и вовсе ничего.

Она удерживала взгляд Себастьяна, словно бросая вызов, словно провоцируя не верить ей, и он подумал: «Почему? Зачем бы ей утаивать сведения, могущие вывести на тех, кто пытался ее убить?»

– Я слышала ваш разговор, – повторила Александри. – Насчет вашей жены.

– И что насчет моей жены?

– Существует способ повернуть младенца в утробе, который состоит в надавливании руками на живот, чтобы извне воздействовать на плод. Но это необходимо сделать в ближайшее время. Если промедлить, дело значительно осложнится.

– Звучит довольно опасно.

– Нет, если знать, что делаешь.

– Такое возможно? – покосился Себастьян на Гибсона.

Тот пожал плечами.

– Я слышал рассказы о подобной манипуляции. Но за их правдивость ручаться не берусь. Мне не доводилось говорить ни с кем, кто бы сам проделывал такое.

– Я проделывала, – подалась вперед Александри Соваж. – Это не всегда срабатывает. Но вы должны позволить мне хотя бы попытаться. Если ребенок не повернется до наступления срока… – ее голос прервался, и в душе Себастьяна вновь разверзлась зияющая бездна страха.

– Нет, – отрезал он.

Она откинулась в кресле, сжимая потертые кожаные подлокотники.

– Что вы себе вообразили? Будто я намеренно наврежу невинному младенцу и женщине, которой ни разу в жизни не видела? Просто чтобы свести с вами счеты?

– Именно.

С побледневшим лицом и дрожащими от усилия руками француженка поднялась на ноги.

– Ваш друг – глупец, – бросила она Гибсону и вышла из комнаты, сопровождаемая его изумленным взглядом.

– Ты не говорил мне, что ей стало лучше, – вставил Себастьян.

– Ей не лучше. Жар спал, но я не шутил, когда сказал, что ей нельзя вставать с постели. – Гибсон перевел взгляд обратно на лицо друга. – Не желаешь объяснить, что, черт подери, все это значит?

– То есть Александри ничего тебе не сообщила?

– Нет.

Себастьян допил вино и поднялся налить себе еще стакан.

– Помнишь, я говорил, что встречал эту женщину раньше, в Португалии?

– Помню.

– Я выполнял поручение полковника Синклера Олифанта, когда меня захватил в плен отряд французских кавалеристов. Она была с ними. Точнее, с любовником, неким лейтенантом Тиссо. При побеге я убил его.

Это была не вся история – далеко не вся. Но к тому времени, когда она произошла, искалеченный Гибсон уже вернулся в Лондон, и Себастьян предпочел не посвящать друга в ужасные подробности.

– Думаешь, она затаила на тебя злобу?

Себастьян оглянулся. Ветер швырял в окно снег и словно бы доносил слабый шепот давно минувшего прошлого.

– А ты как считаешь?

Гибсон направился подбросить в огонь угля, а затем так и остался стоять у камина, опираясь рукой об полку и всматриваясь в языки пламени.

Через некоторое время Себастьян снова заговорил:

– Я тут кое-что узнал, может, существенное, а может, и нет. Отец Дамиона Пельтана был одним из врачей, выполнявших вскрытие тела маленького дофина, когда тот умер в тюрьме Тампль. И лечил мальчика перед самой кончиной.

– Ты серьезно? – повернувшись, уставился на друга Гибсон.

– Граф Прованский лично подтвердил данный факт.

– Мне это не нравится.

– Мне тоже. Особенно если учесть, что Пельтана убили в годовщину казни Людовика XVI.

Гибсон оттолкнулся от камина.

– Много ли тебе известно о смерти последнего дофина?

– Сомневаюсь, что хоть кому-то многое известно о тех временах. Но есть один французский аристократ, близкий к графу Прованскому, – Амброз Лашапель. Мне кажется, он куда осведомленнее, нежели делает вид. По самому широкому кругу вопросов.

– Думаешь, тебе удастся его разговорить?

Допив вино, Себастьян отставил в сторону стакан.

– Не знаю. Однако намерен попытаться.

ГЛАВА 26

После того как Девлин уехал, Пол Гибсон направился в дальнюю комнату и остановился в дверях.

Александри Соваж, все еще одетая, лежала поверх одеяла, откинув голову и закрыв глаза.

По положению ее хрупкого тела Пол видел, как дорого ей обошлась попытка подняться даже на несколько коротких минут.

– Это было неразумно, – заметил он.

Повернув голову, Александри посмотрела на него.

– Я уже иду на поправку.

– Если будете и дальше выкидывать такие фортели, до поправки не дойдете.

Тень улыбки коснулась ее губ. У нее был крупный, щедрый рот с мягкими изгибами, пробуждающими в мужчине желание провести по ним пальцем.

– Ваш друг не рассказывал вам прежде? О Португалии, я имею в виду?

– Нет.

Александри сглотнула, дернув тонким горлом.

– И ваше отношение ко мне не изменилось, после того как вы узнали, что у меня был любовник?

– С какой стати? Я тоже имел любовниц. – Правда, у него никогда не было жены, а с тех пор как он потерял ногу, с женщинами вообще не складывалось, но Гибсон не видел смысла сейчас об этом распространяться.

– Это разные вещи.

– Не понимаю, в чем разница.

– Все вы понимаете. Наше общество ожидает – нет, требует – абсолютно разного поведения от мужчин и от женщин.

– Что с вами случилось после гибели вашего возлюбленного?

На мгновение Гибсону показалось, что она замкнулась и не собирается отвечать, и если бы можно было вернуть свои слова обратно, он бы вернул. Слишком личным получился этот вопрос, слишком явно выдавал его интерес к Александри, а по страдающему выражению ее глаз он уже догадался, насколько безрадостными выдались для нее те времена.

– Я повстречала английского капитана – Майлза Соважа. Он… как вы, англичане, говорите? Ах, да, вспомнила: он сделал из меня честную женщину. Любопытное выражение, правда? «Честная женщина» – нечто, совершенно отличное от «честного мужчины» и не имеющее никакого отношения к правдивости или ее отсутствию. Да уж, женская честь разительно отличается от мужской. Когда речь заходит о женщинах, то все наши вероятные достоинства – порядочность, доброе имя, даже добродетель как таковая – сводятся лишь к тому, кого мы пускаем к себе между ног.

Когда Гибсон промолчал, она кривовато усмехнулась:

– Я шокировала вас.

Он покачал головой.

– Это не так легко сделать, как вам могло показаться. Но ведь вы именно этого и хотели? Шокировать меня?

Александри склонила голову набок, не сводя глаз с его лица. И он понял, что угадал. Но оказался не готов к ее следующему выпаду.

– Интересно, а ваш добрый друг виконт Девлин знает о вашем пристрастии к опиуму?

Гибсон стремительно втянул в себя воздух.

– Для него не секрет, что я время от времени принимаю лауданум. Он был со мной, когда отрезали то, что осталось от моей ноги – держал меня, пока хирург орудовал пилой.

– Как давно это случилось?

– Года четыре назад.

По опыту Гибсона, четверо из пяти мужчин, потерявших руку или ногу – или кисть, или стопу, – страдали от периодических болей в отсутствующих конечностях. То обстоятельство, что беспокоящей части тела больше нет, не делало боль менее реальной или менее мучительной. Иногда она проявлялась сильной выкручивающей судорогой; в других случаях была такой острой и колющей, как будто в давно исчезнувшую плоть вонзался нож. Боль могла держаться долго, а затем внезапно утихнуть – только для того, чтобы без предупреждения вернуться вновь через пару минут или дней. У большинства калек приступы с течением времени становились реже, пока не исчезали совсем, как правило, через несколько месяцев.

Но у некоторых боль так не проходила. Гибсон знал о людях, которые покончили с собой, лишь бы избавиться от подобных мук.

– Лауданум позволяет мне сосредоточиться на… другом.

– О да. Но с каждым годом доза все увеличивается и увеличивается, верно? – Александри помолчала, затем мягко сказала: – Вы же понимаете, чем это закончится.

– Я в состоянии управлять ситуацией.

– Как? Бродя по злачным местам Лондона, когда желание забыться в маковом дурмане угрожает стать непреодолимым?

– Откуда вы… – Гибсон осекся.

– Откуда я узнала, почему вы оказались в округе Святой Екатерины той ночью, когда наткнулись на меня? Назовем это удачной догадкой. Откуда я узнала, что вы принимали лауданум прямо сегодня? Здесь довольно темно, однако ваши зрачки не больше булавочной головки.

– Я в состоянии управлять ситуацией, – повторил он.

– Если вы действительно верите в это, вы глупец.

Гибсон ощутил пятна горячей краски на своих щеках, но не мог определить, от злости это или от стыда.

– Оставляю вас отдыхать, – тщательно выпрямив спину, произнес он и поковылял из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь.

В течение всего вечера его неоднократно подмывало возобновить их спор. В передней части дома находились две небольшие смежные комнаты, обе с видом на улицу. Пациентке была отведена дальняя, и, судя по пробивающемуся из-под двери свету и редкому покашливанию, Александри еще не спала. Но Гибсон воздерживался от искушения, во-первых, подозревая, что проиграет любой спор на эту тему, а во-вторых, понимая, что раненой в ее состоянии совсем не полезна жаркая дискуссия с обманывающим себя курильщиком опиума.

Он стоял в темной комнате, глядя на заснеженную улицу сквозь покрытое изморозью окно. Редкие хлопья еще слетали на землю, но снегопад, похоже, закончился, по щиколотку засыпав мостовую мягким белым пухом. Небо было темным и беззвездным; луна пряталась за нависшими над городом густыми облаками; крыши древних каменных домов на Тауэр-Хилл укутал толстый слой снега, а капавшие сосульки переливались в отблесках фонаря проезжавшей кареты.

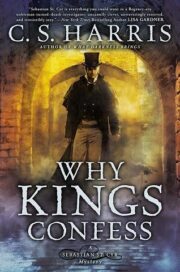

"Почему исповедуются короли" отзывы

Отзывы читателей о книге "Почему исповедуются короли". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Почему исповедуются короли" друзьям в соцсетях.