По слухам, серьезному и медлительному герцогу Ангулемскому по части сообразительности было далеко до жены. Последнее, что слышал о молодом французском принце Себастьян: тот отправился с Веллингтоном в Испанию. А граф д’Артуа развлекался со своей последней любовницей в Эдинбурге. Но в окрестностях Лондона и без того обреталось более чем достаточно Бурбонов и их прихлебателей, чтобы мутить воду.

– И какова же она, эта принцесса? – спросил Гибсон.

– Очень набожна, как ее отец, Людовик XVI. Надменна и горделива, как ее мать, Мария-Антуанетта. И слегка безумна из-за пережитого во время революции. Она посвятила жизнь реставрации монархии и возмездию тем, кого считает виновными в гибели своей семьи. Говорят, принцесса убеждена, будто восстановление Бурбонов на французском престоле угодно Всевышнему.

– А что тогда революция и Наполеон? Всего-навсего досадный эпизод?

– Вроде того.

Спутники остановились перед церковью Святой Екатерины. Запрокинув голову, Себастьян обвел взглядом уходящие ввысь контрфорсы и пастельные оконные витражи. Время и меняющаяся политическая ситуация не пощадили изящное древнее строение. Балки крыши просели, на разрушающемся каменном фасаде проросли пучки мха и травы, а черные дыры указывали, откуда в лучшие времена улыбались простонародью лики святых. Когда-то здание служило молельней религиозной общины, основанной и пребывающей под покровительством английских королев. Затем случилась Реформация, повлекшая гражданскую войну, революцию и запустение.

– Что? – спросил Гибсон, глядя на друга.

– Раздумываю о революциях и королевах.

– А конкретнее?

– Если Англия заключит мир с Францией сейчас, то Наполеон останется императором. Не представляю, чтобы дочь Людовика XVI одобряла такое развитие событий. Она жаждет отомстить убийцам своих родителей и лелеет амбиции когда-нибудь самой стать королевой Франции.

– Тогда какого же дьявола она встречается с членом французской мирной делегации?

– Любопытно, не правда ли? – Себастьян отвернулся от древней, запятнанной копотью церкви. – Думаю, мне следует побеседовать со служанкой мадам Соваж. Где, ты говорил, она живет? На Голден-сквер?

Гибсон утвердительно кивнул:

– Можешь ей передать, что ее хозяйка чувствует себя даже лучше ожиданий.

– Когда раненая будет вне опасности?

Хирург устремил взгляд на ряды замшелых могильных плит соседнего погоста.

– Хотелось бы мне самому это знать, – сказал он с мрачным и осунувшимся видом. – Хотелось бы знать.

* * * * * * * *

Голден-сквер, лежавшая в нескольких кварталах к востоку от Бонд-стрит, никогда не считалась особо фешенебельным районом.

Площадь застраивалась в последние годы правления Стюартов, и разнообразные изломы ее крыш больше напоминали мансарды Парижа и декоративные фронтоны Амстердама, чем типические лондонские дома. Когда-то здесь селились иностранные послы и модные художники, но та эпоха минула, и округа приобрела унылый, запущенный вид, а многие из оштукатуренных кирпичных особняков семнадцатого века превратились в съемные квартиры.

Себастьян потратил какое-то время на разговоры с продавцами и лавочниками в окрестностях площади, включая буфетчика, аптекаря и дородную женщину средних лет, торговавшую в палатке пирогами с угрем. Похоже, мадам Соваж пользовалась расположением соседей, хотя те мало что знали о ней.

– Скрытная дамочка, – сообщила пирожница, подмигивая Себастьяну. – Приветливая, нос не задирает, но держится наособицу.

Комнаты француженки располагались в мансарде четырехэтажного дома, недалеко от угла Аппер-Джеймс-стрит. Открывшая на стук некрасивая, плотная женщина с отливавшими сталью седыми волосами и шишковатым носом с подозрением прищурилась на визитера, окидывая его неодобрительным взглядом.

– Мадам Соваж нет дома, – буркнула она с выраженным баскским акцентом[5] и попыталась закрыть дверь.

Себастьян воспрепятствовал этому, упершись предплечьем в филенку, затем смягчил напористость своего жеста улыбкой:

– Я знаю. Мой друг Пол Гибсон лечит ее в своем хирургическом кабинете.

Служанка колебалась, инстинктивная настороженность в ней явственно боролась с желанием узнать о раненой. Забота о хозяйке взяла верх.

– Как у ней дела-то?

– Хирург настроен обнадеживающе, хотя опасность еще не миновала.

Приоткрыв губы, старуха резко выдохнула, будто до этого затаила дыхание.

– Почему бы не перевезти ее сюда, чтобы я сама могла о ней позаботиться?

– Я нисколько не сомневаюсь в вашем умении, но, к сожалению, раненую пока нельзя перемещать.

Служанка скрестила руки под массивной грудью.

– Что ж, передайте тому хирургу, чтобы, как только мадам достаточно окрепнет, он не мешкая вернул ее домой, к Кармеле.

– Вы давно в услужении у докторессы? – поинтересовался Себастьян.

Мгновенное удивление сменилось прежней настороженностью:

– А откуда вы знаете, что она докторесса?

– От мадам Бизетт. Я пытаюсь выяснить, кто мог желать зла вашей хозяйке или доктору Пельтану, сопровождавшему ее вчера вечером.

– И почему это вам, такому важному английскому джентльмену, не все равно?

– Мне не все равно, – просто ответил Себастьян.

Служанка поджала губы и ничего не сказала.

– Когда вы в последний раз видели мадам? – не отставал Себастьян.

– В пять, может, в шесть часов вечера. Она пошла проведывать пациентов.

– Одна?

– Разумеется.

С какого-то из нижних этажей донесся детский возглас, за которым последовала трель радостного смеха.

– Часом, не знаете, у нее были враги? Может, недавно поссорилась с кем-то?

Служанка молчала, крепко сжимая губы и раздувая ноздри.

– Какой-то недруг есть, верно? Кто же он?

Искоса обозрев темный коридор, Кармела поманила визитера внутрь и поспешно закрыла за собой дверь.

– Того типа зовут Баллок, – она понизила голос, будто по-прежнему опасалась быть подслушанной. – Он следит за мадам. Ходит за ней.

– Почему?

– Винит ее в смерти своего брата, вот почему. Грозится, мол, она ему за все заплатит.

– Мадам Соваж лечила его брата?

– Нет, не брата, – покачала головой старуха. – Жену брата.

– А что с ней случилось?

– Померла.

Себастьян обежал взглядом низкий, скошенный потолок и грязные обои на стенах. Помещение было обставлено как небольшая гостиная, но, судя по скрученному тюфяку в углу и кухонной утвари у очага, оно служило также кухней и спальней Кармелы. Через открытую дверь в противоположном конце гостиной виднелась вторая комната, в которой едва хватало места для узкой кровати и маленького комода. Скудная меблировка обеих каморок выглядела старой и ветхой; пол прикрывал тонкий, вытертый ковер, а на стенах не было никаких украшений, кроме маленького, треснувшего зеркала.

Словно тяготясь испытующим осмотром, служанка заговорила:

– C'est dommage…[6] – затем запнулась и перешла на английский. – Смотреть жалко, до чего довели мадам. Она рождена для лучшей жизни.

– Я так понимаю, мадам Соваж прибыла в Лондон в прошлом году? – спросил Себастьян по-французски.

Кармела удивленно моргнула, но довольно охотно ответила на том же языке:

– В октябре тысяча восемьсот одиннадцатого. Приехала сюда с мужем, английским капитаном.

– Ее мужем был британский офицер?

– Ну да. Капитан Майлз Соваж. Они познакомились в Испании.

– И где он теперь?

– Преставился месяца через полтора, как мы сюда перебрались.

– Вы были с нею в Испании?

– Да, была. – Тон служанки снова стал настороженным, лицо напряглось.

Решив не продолжать расспросы в этом направлении, Себастьян сменил тему.

– Расскажите мне про того типа, который, по вашим словам, угрожал мадам.

– Про Баллока? – Густые брови старухи задумчиво насупились. – Он торговец, держит где-то поблизости лавку. Здоровый, как медведь, волосы черные и вьются, а на щеке ужасный такой шрам, вот отсюда досюда, – служанка вскинула левую руку и черкнула наискосок от внешнего края глаза к уголку рта.

– А помимо Баллока никто не приходит вам на ум, кто мог бы захотеть навредить вашей хозяйке?

– Нет, никто. С какой стати кому-то хотеть ей зла?

– Вы знали доктора Дамиона Пельтана?

Кармела поколебалась какое-то мгновение, затем покачала головой:

– Non.

– Уверены?

– Откуда бы мне его знать?

– А с изгнанными Бурбонами ваша хозяйка не водила никаких знакомств?

Шея служанки медленно залилась сердитой краской.

– С этими puces[7]? Зачем они ей сдались? Да она их ненавидит пуще любой болезни.

– Правда? – Такое отношение было необычным для французской эмигрантки.

– Ну, – поспешно добавила старуха, словно сожалея о вырвавшихся резких словах, – по большому счету, граф де Прованс не так уж плох. Но Артуа? – ее лицо презрительно скривилось. – А уж эта Мария-Тереза! Она вообще не в своем уме. До сих пор живет в прошлом веке и желает затащить обратно всю Францию. Знаете, как докторесса ее называет?

Себастьян покачал головой.

– Madame Rancune. Вот как хозяйка ее зовет. Madame Rancune.

Rancune. Это французское слово обозначало обиду или злость с немалой долей мстительности и ехидства. Прозвище, давно прилипшее к Марии-Терезе.

Мадам Злопамятность.

ГЛАВА 10

К тому времени, когда Себастьян покинул Голден-сквер, тусклое зимнее солнце уже погружалось в густую пелену туч, которая нависла над городом, лишая послеобеденные часы света и усиливая холод.

Поднимаясь по Своллоу-стрит, он пытался мысленно упорядочить расследование, разветвлявшееся, казалось, сразу в трех направлениях. Следующим шагом логично было бы побеседовать с Марией-Терезой, герцогиней Ангулемской. Но дочь последнего коронованного монарха Франции обитала в поместье Хартвелл-Хаус в Бакингемшире, почти в сорока милях к северо-западу от Лондона. При обычных обстоятельствах Себастьян отправился бы туда без раздумий. Однако поездка на такое расстояние представляла определенную проблему для человека, чья жена дохаживает последние недели беременности их первенцем.

Тщательные вычисления подсказали, что если выехать из Лондона на рассвете в собственном экипаже и менять наемных лошадей через каждые двенадцать-четырнадцать миль, то возможно обернуться туда и обратно к обеду.

Себастьян изменил свой маршрут и повернул к извозчичьему двору на Бойл-стрит.

– Шесть упряжек?! – изумился владелец платной конюшни, скрюченный низенький ирландец по имени О'Мэлли, который пару десятков лет назад прославился как искусный жокей. – На неполных восемьдесят миль? А это не перебор, ваша милость?

– Я намерен проделать путь туда и обратно за шесть часов, – объяснил Себастьян.

– Ну, ежели кто на такое и способен, так это вы, милорд, – ухмыльнулся O’Мэлли и поскреб шею. – Пожалуй, найдется у меня четверня аккурат для вашего первого перегона – быстрые, словно птицы, все сливочно-белые, ровненькие, чисто титечки двух близняшек. И ежели ваша милость твердо надумали, я мог бы прям сегодня вечером отправить одного из своих парней вперед, для верности, чтоб подыскал вам лучших лошадей на каждую перемену в обе стороны.

– Буду весьма признателен, – отозвался Себастьян, прочесывая взглядом видимый из открытых ворот конюшни участок улицы.

Уйдя с Голден-сквер, он почувствовал нарастающее смутное, необъяснимое ощущение тревоги. И вот сейчас, изучая поток фургонов, карет и телег, вслушиваясь в щелканье кнутов и грохот железных ободьев по брусчатке, Себастьян определил источник своего беспокойства: за ним следили. Он не мог установить, кто, однако не сомневался, что стал объектом чьего-то пристального внимания.

– Эти тучи с виду, может, и грозные, – заметил O’Мэлли, неверно расценивая озабоченность собеседника, – только мои кости говорят, что в ближайшие день-два снега нам пока не видать.

– Надеюсь, твои кости не ошибаются.

– Да они никогда меня не подводили, ни разочку. Я ведь еще в восемьдесят седьмом переломал себе обе ноги и руку, вона как. Хирург хотел все подряд отчекрыжить, но я уперся, что уж лучше помру. Костоправ божился, мол, вскорости так и будет, да только я нос-то ему утер. С тех пор вот уж двадцать пять годков, как погоде меня врасплох не застать.

Бросив последний взгляд на темнеющую, продуваемую ветром улицу, Себастьян повернулся к ирландцу:

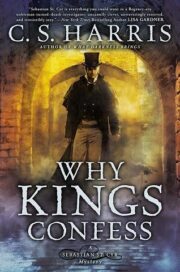

"Почему исповедуются короли" отзывы

Отзывы читателей о книге "Почему исповедуются короли". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Почему исповедуются короли" друзьям в соцсетях.