Она не решалась звонить. Тогда придет лакей, окончательно убедит ее, что Ян уехал, снова уехал. Она с большим трудом поплелась обратно, упала на кровать, потом села. К чему вставать, к чему одеваться, к чему все?

Когда постучали, она подбежала к двери. Письмо — и господин ожидает ответа. Она взглянула на конверт — почерк Брискоу. Прочла: может ли он ждать ее к завтраку?

Велела ему передать, что будет пить с ним чай, путь зайдет за нею.

Что? Брискоу? Часов в ее распоряжении еще достаточно, и тем временем…

Тем временем она узнает…

Затем зазвонил телефон. Она уже знала, что это — Ян. Знала также твердо и определенно, что он скажет: да, сегодня он уезжает…

Она взяла трубку, стала слушать, что он говорит. Вскочила веселая и благодарная. Он хотел бы раньше, чем уехать из Мюнхена, еще раз с ней поговорить. Пусть она придет с ним позавтракать в ресторан «Времена года».

Итак, он не уехал без прощания.

Эндри умылась и оделась. Сбежала вниз по лестнице, к боковому выходу, чтобы не попасть в руки Брискоу. Вызывала автомобиль, вскочила в него.

Она беззвучно усмехнулась про себя. Если бы он только мигнул, она побежала бы к нему, но когда, когда он позовет ее? Она думала: я послушна ему. Послушна — в половом смысле? Она покачала головой. Что ей надо сегодня и в остальное время? Только несколько поцелуев, несколько ласковых слов — что еще? Она желала души его и ничего иного. Той души, которую он топтал ногами, отвергал, скрывал. Той души мальчика, которой не знал ни один человек, ни один, кроме нее.

Впрочем, еще один, быть может! Бабушка. Та старая женщина в Войланде могла знать его душу! Та могла догадываться, что делается у него в душе.

Но та никогда не сможет ему помочь. Она всегда, как и он, выдавала себя за твердый гранит, чтобы никто не мог рассмотреть, как тепло и мягко у нее около сердца.

…Она сидела у кузена, гладила его руку. Он не отнимал ее, терпел ласку, отвечал на нее и не смеялся. Оба молчали.

Наконец он заговорил:

— Если ты не хочешь говорить, то, конечно, я должен начать…

— Что мне тебе сказать? — спросила она. — Все, как всегда, было и, как всегда, будет. Ты уедешь и оставишь меня. Я люблю тебя, а ты меня не любишь. Разве не так?

Он медленно покачал головой.

— Нет, не вполне так. Видишь, Эндри, я любил тебя и люблю теперь. Поскольку мне доступна любовь. Это так. Но я не могу дать то, чего во мне нет.

Она думала: «А разве ты знаешь, что есть в тебе? Ты ведь и не хочешь этого знать!»

— Видишь ли, Приблудная Птичка, — продолжал он, — я должен плавать свободно. А вдвоем плавать нельзя — не выходит! Некоторое время — можно. Например, от Войландского берега до Эммериха. Но ненадолго, не навсегда, не навеки. В этом случае надо остановиться и стать оседлым. А я не хочу ошишковаться!

— Чего ты не хочешь? — спросила она.

— Ошишковаться, превратиться в клубень, — засмеялся он. — Красивое слово, не правда ли? Объясню тебе, что я имею в виду. В море плавают красивые животные — плащеноски.[1] Из низших животных — несомненно, самые высшие. Из беспозвоночных — несомненно, те, которые уже имеют нечто похожее на становой хребет. Они, почти как рыбы, гоняются друг за другом, наслаждаются своею жизнью. Но таковы они лишь в молодости, в стадии личинки. Как только становятся старше, вспоминают о своем почтенном мещанстве. Становятся оседлыми, крепко усаживаются, теряют и зрение, и слух, и даже становой хребет, и нервную трубку. Зато они начинают выделять много клетчатки, образуют из нее покрышку, превращаются в комки, в клубень, становятся шишковатыми и сидят всю жизнь, как глупые клубни и противные картофельные груды. Это значит: они стары и оседлы. Понимаешь? Я не хочу стать таким клубнем. Пока есть силы, хочу оставаться молодой личинкой, свободно плавающей в море.

Она взглянула на него: ни одной морщины на его коричневом загорелом лице. Свежи и блестящи глаза, гибко каждое движение.

— Ты никогда не ошишкуешься, Ян. — сказала она. — Ты — нет! Ты — гений!

— Смейся надо мной, — воскликнул он, — издевайся. Но я чувствую так, как говорю.

— В моих словах нет ни малейшего издевательства, — возразила Эндри. — Я говорю вполне искренне. Разве не гениальна твоя способность всегда чувствовать себя молодым? Ты всегда останешься свободной личинкой, юношей. Тебя потому и пугает всякая оседлость, все, что привязывает и цепко держит, что это — старость! Ты боишься и меня потому, что я — стара или скоро буду старой!

Не подумав, быстро и легкомысленно он ответил:

— Да, это так!

Она сжала свои руки. Подумала: «Если бы ты только знал, как ты жесток!» Сказала:

— А я должна теперь ошишковаться. Выйти замуж за Паркера Брискоу и стать очень оседлой.

Он легко вздохнул и согласился:

— Да, Приблудная Птичка, так, конечно, для тебя будет лучше всего — ты только женщина. Жаль, что ты не можешь иначе…

Она вскипела:

— Как не могу? Разве ты и Брискоу не сказали мне, что из этого ничего не выйдет? Что ни один врач, ни один ученый за это не возьмется, а только бессовестный шарлатан…

— А! Это глупое слово! — перебил он. — Выдуманное людьми науки, учеными сухарями, воображающими, что они что-либо знают, так как умеют отличить выделения снегиря от мышиных! Говорю тебе, Приблудная Птичка, что иной шарлатан дал миру больше, чем дюжина серьезнейших господ, чей наметанный взгляд не хочет смотреть ни направо, ни налево. Парацельс тоже был шарлатаном. И Магомет, и Моисей. Но они чувствовали, чувствовали! Сожми в один комок твои ощущения, твои глубочайшие чувства — таким путем ты всего достигнешь.

— А твоя ведьма это сделает? — крикнула она. — Сделает твоя докторша из Тюбингена?

Он мотнул головой:

— Думаю, что сделает. Она — одержимая, не успокоится, пока не будет иметь у себя под ножом свою жертву.

— И я должна стать этой жертвой? — воскликнула она. — Это серьезно с твоей стороны, Ян? Сколько шансов на успех? Один из ста, быть может?

— Нет, — ответил он, — ни в коем случае. Один из тысячи, в лучшем случае.

Она ловила слова:

— И ты… ты, Ян… ты мне советуешь…

— Оставь, Эндри, — сказал он, — к чему об этом говорить, если это тебя так волнует? Если не ты, найдется другая. Уже два месяца меня мучит эта мысль. Я множество раз говорил с людьми, которые ломают себе голову над этим вопросом. Теперь меня уже задело за живое, и я не отступлю. Поверь мне, я уж найду кого-нибудь, кто пойдет на этот шаг…

Она впилась в него глазами:

— Ян, а ты бы сделал это на моем месте? При одном шансе из тысячи?

Он не задумался:

— Да, — сказал он твердо, — я бы это сделал.

— А затем, — настаивала она, — что после? Если бы это удалось — что тогда?

Он высоко поднял брови, пожал плечами.

— Тогда? — повторил он. — Да это ведь совершенно безразлично. Все достигнутое — безразлично, важно только действие.

Ее голос задрожал:

— Но ведь я-то не действую. Я лежу, беззащитная, немая и окровавленная. Вы действуете, только вы, ты и твоя мясничиха!

— Нет, — возразил Ян. — ты ошибаешься. Когда в раю Господь Бог оперировал Адама, вынул у него ребро и сделал из ребра Еву, то, конечно, пациенту было легко. Он спал и видел сон. Когда проснулся, все уже было в порядке. Не было видно даже рубца. Но никто не может повторить такой фокус. Тебя будет оперировать не Господь Бог. Тот, кто в наши дни собирается из Евы сделать Адама, — всего лишь жалкий человек. Искусство же всех врачей подобно картонному топорищу, если сам больной не помогает им и самому себе. Он должен желать выздороветь, все время желать, душою и телом, у него не должно быть ничего, кроме единой сильной воли к излечению. Сознательно или бессознательно, но здесь — достаточно действия.

Ее руки упали, в голове, лежавшей на столе, тяжело стучало.

— О, Иисусе милосердный! — простонала она.

Он язвительно засмеялся:

— Вот это дело! Отпущение за триста дней! Возвращайся в монастырь и молись! Заслужи свое освобождение из чистилища!

Она выпрямилась, прикусила губы. Хрипло спросила:

— Где она живет?

— Кто? Рейтлингер? Санаторий Ильмау близ Бармштедта в Тюрингии. На что тебе?

— Это уж я знаю, — ответила она. — Я еду туда уже сегодня. — И подумала: «Потому, что ты этого хочешь, Господи Боже мой, потому, что ты этого хочешь…»

Эндри сидела на своей койке в спальном вагоне. Паровоз тронулся. Легко и гладко катились колеса по рельсам, пели все время в одном и том же ритме. Он медленно нарастал, затем резко перебивался двумя двойными ударами, нарастал снова, чтобы в конце отзвучать устало и печально.

Она медленно разделась, набросила свое кимоно. Расплывчато отсвечивал красный шелк в сиянии небольшой ночной лампочки.

В тот день она не приняла Брискоу. Пусть сам кузен уладит с ним, как хочет. Она оставалась в своей комнате, не отвечала ни на стук, ни на телефонные вызовы. Затем поехала на вокзал и села в поезд, который должен был ее доставить…

Туда, на бойню, думала она. И она сама бежала туда, как делает скот. Как бараны, как быки… Нет, послушнее, чем они. Эти идут медленно, упираясь, гонимые кнутами погонщиков. Она же ехала так быстро, как только было возможно, по собственной воле и на свои средства. Она была очень послушным, обреченным на убой животным.

Эндри посмотрела кругом. Красное одеяло покрывало постель. Красные занавески висели на окне, на двери. Красный дешевый коврик лежал у нее под ногами. Красным отсвечивала в слабом сиянии лампочки обивка стен и туалетного столика, отполированных под красное дерево. Она чувствовала, как ее охватывает это красное. Даже на языке она чувствовала сладковатый вкус красной крови.

Ритм поезда напоминал какую-то песню. Какую?

Эндри стала вспоминать. Она знала эту песню, часто певала ее сама, но где и когда?

Да, в комнате, которая была едва больше этого купе, — в ее тюремной камере в Тэльбери. Конечно, там не было красного. Ни единого красного пятнышка. Стены были выбелены известкой. На белых нарах лежала белая простыня. И все же там она пела эту песню — несомненно.

Припоминала, припоминала… и постепенно вспомнила. Сначала мотив — тихо промурлыкала его. Музыка — да, музыка была немецкая, написанная Леве.

Теперь она вспомнила. Снова увидела себя в своей камере сидящей на постели, как и сейчас, с книгой в руках. Старая шотландская песня. Слышала, как ее пели в одном концерте. Тоже баллада Леве. Немецкие слова она забыла, но мотив звучал в ее ушах. Тогда в своей могильной тихой камере она пела эту старую шотландскую песню.

Снова прислушалась к ритму поезда. Ей не надо было более припоминать. Как бы сами собой пропели ее губы кровавые слова из разговора убийцы Эдварда с его матерью.

Между тем, что теперь и что было там, в Тэльсбери, — огромная разница. Ясно и бело было тогда, очень одиноко и тихо. Слышался только ее голос, певший песню. Был только сон из старой саги. Она видела страшного Эдварда, пришедшего в замок с окровавленным мечом, слышала, как спрашивала его мать: «Почему так красен от крови твой меч? Почему таким мрачным приходишь ты сюда?»

Где-то в Шотландии разыгралась эта история, когда-то в легендарные времена.

Теперь было иначе. Теперь пел ритм, наполнявший всю камеру, а она, Эндри, только подбирала к нему слова. Происходило это не в Шотландии много веков тому назад. Не было ни песни, ни саги. Происходило все здесь и в наше время, и история проделывалась с нею.

Точно окровавленная одежда, на ней было красное кимоно. Она сорвала его, бросила на пол. Тогда посреди всего красного засияла ее белая рубашка.

«Белая Иза, — подумала он, — бабушкин белоснежный исландский сокол!»

Теперь она поняла песню: Эдвард, окровавленный убийца, — это ее кузен Ян, и никто другой. Он стоял перед графиней со своим алым мечом. Но не печально отвечал он ей. Высокомерным смехом отдавал его жестокий голос:

«О!.. я убил моего белого сокола, мама, мама! О!.. я убил моего белого сокола, не было другого такого как он!.. о!..»

Жестокой угрозой звучало это троекратное «о!» и остро царапало ее слух и душу. Не было другой такой, как Иза, ездившей верхом на лебеде.

Она была белой Изой. Ее поранила цапля, а ястреб разорвал в кровавые клочья. Она была Изой. А рука, поразившая ее через двадцать лет, была рукой бабушки, нигде и никогда не прощавшей. Потому, что она не устояла в охоте на цапель и потому, что она в день Петра и Павла побежала в лес к сокольничему… Потому…

Потому теперь и гонит ее Ян на бойню… Поэтому приносит он теперь облитый кровью меч и с диким смехом поет бабушке:

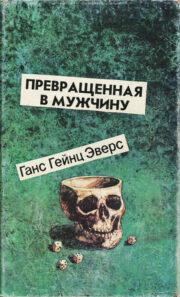

"Превращенная в мужчину" отзывы

Отзывы читателей о книге "Превращенная в мужчину". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Превращенная в мужчину" друзьям в соцсетях.