– Перестань, – буркнул он.

– Извини, – смущенно ответила она, складывая руки на коленях.

Я стиснул зубы и стал сосредоточенно дышать через нос. Тупая скотина! Хорошо, что на вечер у меня была назначена спарринг-тренировка. Назрела потребность кого-нибудь ударить. Со всей дури.

Глава 5

Лэндон

Странно, что отец и дед плохо ладили друг с другом. Ведь это, можно сказать, был один человек, родившийся дважды с промежутком в тридцать лет. До переезда в дедушкин дом я этого не замечал – вероятно, потому, что папа всегда старался убежать от того, кем он был или мог стать. Он вырос здесь, в этом доме, на этом пляже, но не говорил нараспев, как дед. По речи в нем вообще невозможно было угадать провинциала. Видимо, он специально над этим работал.

Дедушка бросил школу в четырнадцать лет, чтобы рыбачить вместе с моим прадедом, но отец получил аттестат, в восемнадцатилетнем возрасте уехал из дома, поступил в университет и вышел оттуда со степенью доктора философии[5] по экономике. В городке его вроде бы и знали, но он отсутствовал больше двадцати лет, и теперь, если куда-нибудь заходил, ему не удавалось найти компанию. Люди держались в стороне от него, а он – от них. Целыми днями работал на лодке с дедом. Я думал о том, как они проводили бок о бок по много часов подряд, не говоря друг другу ни слова, и мне казалось, что однажды папа окажется на дедовом месте, а я на его. Так бы и вышло, если бы я продолжал прежнюю жизнь.

Накануне переезда отец избавился от всех своих дорогих костюмов, кроме одного. Мы оставили всю мебель и электронику, посуду и кухонную утварь, литературу по экономике, финансам и бухучету. Я взял с собой большую часть своего гардероба, видеоигры, кое-какие книги и все блокноты с набросками. Из моих вещей мне было разрешено забрать все, что угодно, – лишь бы это влезло в машину. Синди сложила в коробки альбомы и рамки с фотографиями, а мамины работы завернула в оберточную бумагу и щедро перемотала скотчем. Несколько картин они с Чарльзом взяли себе.

Раньше мы бывали у дедушки только летом. Я ночевал в спальном мешке на веранде или на старом, пахнущем сыростью диване в гостиной. Кроме этой гостиной, в доме было только две комнаты, кухня и ванная. Но я совершенно не задумывался о том, где меня поселят, пока мы не прибыли на место. Произошло это за два дня до Рождества.

В углу, на шатком столике у окна, стояла метровая искусственная елка. Выглядела она скорее убого, чем празднично. Из украшений были только немигающие разноцветные лампочки, несколько леденцов-тросточек в целлофановых обертках, десяток блестящих колокольчиков и восемь войлочных рамок с моими фотографиями от детского сада до седьмого класса.

Звезды не было. Ангела тоже. Макушка голая, а внизу вместо подарков только пластиковая подставка на голом полу.

При маме мы всегда покупали большую живую елку на специальной ферме в двадцати милях от города. Я выбирал деревце, родители платили, а потом его срубали и привязывали на крыше нашей машины. Оно нависало над лобовым и над задним стеклами, напоминая мне ракету. Наша последняя елка оказалась такой высокой, что папа прилаживал звезду и украшал верхние ветки мерцающими белыми фонариками, стоя на стремянке.

Снизу мама укутывала ствол красивой тканью с золотой тесьмой и вышитыми надписями: «С Рождеством!», «Веселых праздников!», «Хо-хо-хо!» Под елкой была гора подарков, и на большинстве коробок висел ярлычок «Лэндону».

Меня баловали, и я, пожалуй, понимал это, но не парился на сей счет: все дети, которых я знал, были немного испорченными.

Дедушка выхватил у меня из рук чемодан и зашагал в сторону кухни. Тут только я задумался о том, где будет моя комната.

Дед открыл дверь кладовки. Точнее, бывшей кладовки. Нижние полки он убрал и каким-то невероятным образом втиснул туда каркасную кровать, которая заняла почти все пространство от одной стены до другой. С потолка на цепочке свисала люстра с тремя лампочками – такие обычно вешают на кухне. Собственно говоря, эта штуковина и висела на кухне, когда я был здесь в последний раз, то есть несколько месяцев назад. В угол при входе дед впихнул самый узкий в мире комод. Но даже при его исключительной компактности я должен был закрывать дверь, когда хотел выдвинуть какой-нибудь ящик. Окна не было.

Итак, я превратился в Гарри Поттера, за исключением того, что мне было тринадцать лет, я не умел колдовать и моя дальнейшая жизнь, какой бы я ее себе ни рисовал, не имела определенной цели.

– Хозяйничай тут как хочешь. Все равно тебе здесь только спать да хранить барахло. Ты не обязан все время тут торчать.

Очевидно, люди дедушкиного возраста многое забывают. Если бы он помнил себя тринадцатилетним, он бы знал, что подростки не просто спят в своих комнатах. Они в них живут.

Дедушка был здравомыслящим человеком. Мама говорила о нем:

– Он как твой папа. Для них мир черно-белый.

– Тогда почему они всегда друг на друга сердятся? – спрашивал я.

– Они не сердятся. Просто не могут договориться, где белое, а где черное. И вечно спорят о том, что посередине.

Отец считал, что разочаровал деда, отказавшись от рыболовецкого промысла и уехав из городка. Но мне кажется, что дело было не в этом. Может, дедушка просто хотел, чтобы ему дали возможность распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению и не судили о нем как о недостаточно хорошем или малообразованном человеке.

– То есть они спорят из-за серого?

– Скорее из-за других цветов. То, что на черно-белых фотографиях выходит серым, на самом деле может быть зеленой травой, розовым шарфиком или желтым цветком. Думаю, иногда папа и дедушка не видят, сколько всего помещается между черным и белым, – отвечала мама и улыбалась. – Может быть, у них проблемы с восприятием цвета. Как у меня с математикой.

Я кивал, но мне хорошо давалось и то и другое. Поэтому я не совсем понимал смысл маминых слов.

Лежа на своей новой кровати, я таращился на три свечеобразные лампочки единственного осветительного прибора, который имелся в моей микроскопической конуре. Шнур с выключателем сползал по стене у входа. Металлические части люстры так окислились, что мне оставалось только догадываться, как она должна была выглядеть. Может, когда-то она блестела – лет пятьдесят назад. Наверное, эта вещь требовала ухода и не предназначалась для использования при такой влажности, вблизи океана.

Я расставил руки и дотронулся сразу до двух стен, а потянувшись назад, достал третью. Четвертую стену почти полностью занимала дверь, обрамленная узкими деревянными досками с боков и сверху.

Поднявшись на колени, я прополз вдоль одной из оставленных дедом узких полок и нащупал айпод, лежавший рядом со стопкой блокнотов. Несколько месяцев назад здесь хранились банки и жестянки с консервами, крупы и макароны в коробках, головки сыра. У двери стояли корзины с картошкой и луком. В моей новой комнате все еще витал соответствующий запах, хотя сами овощи куда-то убрали – наверное, в шкаф на кухне.

Я сунул в уши «капельки» и отыскал в меню альбом группы, о существовании которой узнал незадолго до отъезда из Александрии. Это были местные ребята, иногда выступавшие на университетском радио, и я думал, что неплохо было бы сходить послушать их живьем. Теперь мне не грозило их увидеть: ведь даже если бы они прославились и начали гастролировать, они бы точно не приехали в эту дыру. Сюда вообще никто не приезжал.

Я понятия не имел, куда подевались коробки с елочными украшениями, которые мама каждый год вытаскивала из подвальной кладовой. Не знал, что стало с гирляндами, зелеными венками, бархатными носочками и предрождественским календарем с крошечными открывающимися окошками.

Подарков я не ждал, но дедушка преподнес мне карманный нож с перламутровой рукояткой и лезвием длиннее моего среднего пальца – судя по всему, старый, но в хорошем состоянии и убийственно остро заточенный. Отец, позабыв купить что-нибудь к главному празднику года, сунул мне несколько бумажек. Я не глядя запихал их одну за другой в кошелек, несколько раз повторив «спасибо». Дед вытащил из одного буфета древнюю вафельницу со смесью для приготовления вафель, а из другого – пластиковую бутылку кленового сиропа.

Так прошло мое первое Рождество без мамы.

С лета я еще немного подрос, но продолжал носить старую одежду. В парикмахерскую тоже не заглядывал. Честно говоря, меня совершенно не волновал мой внешний вид до тех пор, пока не пришлось идти в новую школу.

В городке имелось одно начальное, одно младшее среднее и одно старшее среднее учебное заведение. Адрес у них был общий. Картина сложилась примерно такая же, как дома – точнее, в том месте, которое я привык считать своим домом. Как и в моей прежней частной школе, здешние дети знали друг друга всю или почти всю свою жизнь. В таких коллективах к новеньким относятся с недоверием, пока они не превращаются в друзей или изгоев. Я знал это и раньше, но именно сейчас впервые прочувствовал на собственной шкуре.

Футболки сидели на мне нормально, чего нельзя было сказать о джинсах. Обувь стала такой тесной, что большие пальцы приходилось поджимать. Рукава куртки и джемперов не доходили до запястий. Я растянул трикотажные манжеты так, что они превратились в огромные вислогубые пасти.

Я продолжал носить часы с широким ремешком и резиновые браслеты, радуясь, что в новой школе они не запрещены. Учителя сразу записали меня в малолетние преступники и не давали поблажек замкнутому и, возможно, психически неуравновешенному новичку, одетому не по росту, полгода не стриженному и не желавшему работать на уроках.

Дети в большинстве своем воспринимали меня так же, как и преподаватели.

В классе я садился туда, куда мне велели, и по возможности старался ничего не делать. На перемене расхаживал вдоль стены, глядя в пол. Если меня обзывали или «случайно» толкали, не обращал внимания. Иногда, конечно, мне хотелось ответить. Вспоминались хоккейные матчи, когда я запросто размазывал по акриловому бортику того, кто ударил товарища по команде или что-то не то сморозил. Стоя же не на льду, а на твердой земле, я мог сломать обидчику нос или вывихнуть плечо, прежде чем тот успел бы опомниться.

Но тогда все бы поняли, что мне не насрать на их оскорбления. Поэтому я не реагировал.

В столовой я сидел за столиком для отверженных вместе с двумя другими парнями из моего класса, Риком и Бойсом, и семиклассницей Перл. Плюхнувшись на свое место, она принималась читать, пряча за книгой очки и всклокоченную копну темных волос. Соседи по столу не были расположены со мной беседовать, но они, по крайней мере, не обзывались и не швырялись едой, так что я мог молча прожевать свой обед, а после сидеть с карандашом и блокнотом, который теперь всегда носил с собой. Держать его в ящике раздевалки было ненадежно. Комбинации цифр, открывавшие замки, считались секретными, но узнать чужой код мог кто угодно.

Когда наступил мой четырнадцатый день рождения, позади остались две учебные недели в новой школе. Предстояло вытерпеть еще четыре месяца. Осенью я переходил в старшие классы, но не надеялся, что мое положение изменится к лучшему. Иногда я стоял на покосившемся заднем крыльце дедушкиного дома, смотрел на воду и думал, сколько человеку нужно времени, чтобы утонуть, и какие при этом бывают ощущения.

Как и в Рождество, я проснулся, не рассчитывая на подарки. Я вообще не был уверен, что про мой день рождения вспомнят, и твердо решил никому о нем не напоминать.

Приоткрыв дверь своей кладовки, я уловил запах жареного мяса и корицы. Чаще всего отец с дедом уходили раньше, чем я вставал. Я вылезал из своего кокона, шел в ванную, которая была у нас одна на троих, потом отправлялся в школу. В январе на побережье становилось прохладно, но я привык к совсем другой зиме. На мой вопрос о том, идет ли здесь снег, дедушка расхохотался и ответил: «Раз в сто лет – обязательно. Смотри не проморгай!»

Я скучал по зимнему пейзажу за окном. Зато теперь мне не приходилось пробираться по слежавшимся сугробам, мерзнуть на пронизывающем ветру и постоянно утирать слезы, набегающие на глаза, чтобы защитить их от мороза.

Отца дома не было, но дедушка хлопотал на кухне: раскладывал по двум тарелкам гренки и нарезанные сосиски. Обычно я завтракал хлопьями с холодным молоком или разогревал в микроволновке готовую овсянку. Поэтому при виде такой роскоши я, едва пробормотав сонное «спасибо», сразу же схватил вилку и принялся за дело.

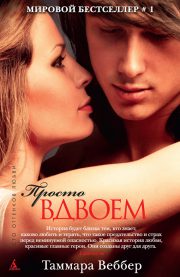

"Просто вдвоем" отзывы

Отзывы читателей о книге "Просто вдвоем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Просто вдвоем" друзьям в соцсетях.