Первое всегда оборачивалось мукой неудовлетворенности. Достаточно вспомнить те ужасные ночи с Пией, похожей на Клеопатру студенткой с факультета искусствоведения, с которой он познакомился в университете. Он тогда как раз пытался изучать юриспруденцию и подрабатывал официантом в студенческой столовой. Уже к концу их первого совместно проведенного вечера они поняли, что интеллектуальное сближение прошло идеально, что на идейном уровне они понимают друг друга на все сто, даже особенно не вникая в то, что говорит собеседник. Для этого они были слишком очарованы друг другом.

Пора было переходить к следующему этапу — телесному взаимодействию. Поэтому они в три часа утра, забившись в самую темную нишу бара, беззвучно шевелили влажными от вина губами под звуки Тома Уэйтса. Сидеть ближе друг к другу, чем они уже сидели, было просто невозможно. И каждая фраза, произносимая Пией ему на ухо хмельным от любовного томления шепотом, будь то: «Говорят, выставка Пикассо — просто блеск!», «Мне нравится этот бар» или «В субботу мне нужно навестить бабушку», означала одно: «Ну поцелуй же меня наконец!» Но Макс железно держался на стадии «до поцелуя». Он шептал ей в лицо откровенно непристойные ответы («Да, Пикассо действительно был одним из самых талантливых художников», «Мне тоже здесь нравится — очень колоритный бар» или «Мне, слава богу, не нужно в субботу навещать бабушку, она живет в Хельсинки»). При этом он смотрел на нее самым жалобным из всех своих взглядов типа «Дай мне еще немного времени! Я должен разобраться в своих чувствах!». Вдвое увеличив диаметр своих клеопатровских глаз, Пия проводила кончиком языка, как акульим плавником, по верхней губе, говоря тем самым: «Хорошо, даю тебе еще десять секунд». Макс мужественно терпел эту муку, потом обреченно опускал голову и украдкой жадно таращился на ее грудь.

Такие болезненно-безрезультатные вечера, конечно же, требовали продолжения и с каждым разом становились все невыносимее. Каждый раз момент поцелуя наступал раньше, чем Максу того хотелось бы. От отчаяния, что ничего не происходит, их отношения вскоре приобрели характер симбиотических. Преодолевая интимную мировую скорбь, они говорили об уничтожении тропических лесов, о смене приливов и отливов, о значении Джотто для итальянской живописи XIV века. Последние фразы в эти вечера выглядели так:

— Что с тобой происходит, Макс?

— Я переживаю сложный период.

За этим следовал прощальный поцелуй в одну из четырех щек. А на следующий день они опять встречались и продолжали страдать от своей необъяснимой аскезы.

Наконец, в один из таких вечеров, после угрожающе затянувшейся паузы, Макс не выдержал и сказал:

— Пия, я больше так не могу! Я хочу с тобой спать!

Она вскочила со своего места и, перегнувшись через разделявший их стол, изо всех сил, накопившихся за сто восемьдесят часов подавления страсти, прижала его голову к своей груди. К сожалению, она не ограничилась этим. Она стиснула его виски ладонями и притянула к себе его лицо. Когда ее губы были в нескольких миллиметрах от его губ, Макс вырвался и воскликнул, как ребенок, которого вместо картофеля фри заставляют есть рис:

— Я хочу не целовать тебя — я хочу спать с тобой!

На этом его роман с Пией закончился.

С Патрицией Макс повел себя умнее — он начал со стадии «после поцелуя». Она работала в «Горизонте», в отделе объявлений, и прославилась тем, что открыла новый способ знакомства с мужчинами — one-night-stand,[4] а в некоторых случаях пользовалась его модернизированным вариантом one-night-double-stand.[5] Знакомство с мужчинами у нее начиналось не с имени и фамилии, а с постели. Поговорить можно и потом.

Выбирала она своих любовников в строгом соответствии с определенными критериями — чистоплотность, модные взгляды, харизматичная невозмутимость и профессиональный успех. Она могла позволить себе выбирать. У мужчин, работавших в «Горизонте», считалось особой честью быть выбранным Патрицией. Для некоторых из них, по их собственным признаниям, это была кульминационная точка всей их сексуальной жизни вообще.

Своей номинацией Макс был обязан Курту. Точнее, Курту Первому, который тогда еще был жив и являл чудеса спортивной ловкости. Патриция любила «Лай на ветер» и после третьего выпуска неожиданно пригласила его к себе в гости, пообещав, что потом будет ужин из нескольких блюд — чтобы усилить привлекательность мероприятия и дать понять Максу, что в этот вечер он будет единственным ее гостем.

Детали их сексуального общения в его памяти не сохранились. Они были вытеснены из сознания жутким событием, произошедшим сразу же после секса. Началось все очень бурно, голые тела кувыркались, сплетались, катались по полу, и язык Патриции долгое время был на безопасном расстоянии от его рта. Но потом эта жуткая, примитивная, так называемая миссионерская позиция,[6] нагло узурпировавшая главенство среди сексуальных поз во всем мире, сыграла с ним злую шутку: он вдруг почувствовал себя электрической батарейкой под высоким напряжением — внизу нарастающий плюс, вверху, на уровне головы, — угрожающий минус. Стонущая, беснующаяся и дрожащая от возбуждения Патриция неожиданно впилась губами в его губы и грубо вторглась жестким языком в его рот…

Оба извержения произошли в нем одновременно. Пронзительный крик «да-а-а-а — не-е-е-ет!» относился к обоим разрядившимся полюсам Макса.

— Ты кончил? — привычно будничным тоном спросила Патриция.

— Дважды… — прохрипел Макс, и это была чистая правда. Причем третья волна уже хлынула ему в горло.

Макс вынужден был немедленно проследовать в ванную и вышел оттуда только через час. Все это время он лихорадочно соображал, как ответить на предстоящий вопрос, почему ему вдруг стало плохо.

— А что это тебя вдруг стошнило? У тебя что, от этого пробки горят? — с отвращением в голосе спросила Патриция.

— Да нет, просто я, наверное, в этот момент вспомнил о чем-то неприятном… — ответил Макс.

Таков был финал его романа с Патрицией.

На долю Макса выпало еще несколько подобных межличностных опытов, прежде чем он понял, что вполне может избавить себя в будущем от этих злополучных экспериментов. Ибо опыт говорил ему: реальная любовь возможна без многих составляющих — без секса и страсти, без дружбы и интереса, без цели и смысла, без денег и уважения, даже без будущего. Но только не без поцелуя взасос.

Тем самым он вычеркнул из своих ночных кошмаров дальнейшие вариации на эту тему и сосредоточился на существенном. В данном случае — на организованном бегстве от Рождества, самого тяжкого испытания для латентно любящего мужчины, которому противопоказаны поцелуи.

В день святого Николая было пасмурно. Макс не пошел ни в одну из своих трех контор. Он остался дома и накачал из Интернета восемьдесят страниц информации о Мальдивах. Время от времени он высокомерно поглядывал на Курта, лежавшего под креслом и апатично наблюдавшего за хозяином. А иногда подкреплял свои взгляды словами:

— Вот я уеду, а ты останешься здесь!

Курт отвечал ему презрительным равнодушием.

Седьмое декабря

День начался с одного положительного момента и целого букета отрицательных. Положительный заключался в том, что это была пятница, а по пятницам Катрин не работала. Два года назад она была на грани увольнения. Она сказала:

— Господин доктор Харлих, я работаю окулистом в режиме full time,[7] а жалованье получаю как ассистент во время испытательного срока, и это меня не очень устраивает.

— Моя прекрасная юная фройляйн, — ответил доктор возмущенно. — «В режиме full time» — ужасное выражение. Я не желаю слышать у себя в клинике ваши новомодные американизмы.

На этом разговор для него, похоже, был закончен. Но не для Катрин. Она повторила свою фразу, заменив слова «в режиме full time» на «с полной нагрузкой и даже сверхурочно». Доктор помрачнел и сказал:

— Мне кажется, вы переутомились. С сегодняшнего дня можете не работать по пятницам. Возьмите себе пятницу, а мне оставьте деньги! — Он снял свои толстые очки, потер слезящиеся, почти слепые глаза, меланхолично пососал дужку очков и дрогнувшим голосом произнес в качестве послесловия: — Вы молоды и красивы, фройляйн. Так пользуйтесь своей свободой. А я уже старик, и деньги — это единственная радость, которая мне осталась в жизни.

Катрин чуть не попросила понизить ей жалованье.

Так что пятница, как всегда, была свободна. Но зато в город прибыли вестники — то есть отроги — холодного антициклона. Что такое холодный антициклон, понятно всем. А вестники — это своего рода передовой отряд, который разведывает местность и докладывает антициклону: «Роскошная местность. Есть где развернуться. Можете смело подтягивать главные силы. Не забудьте град!» После чего такой антициклон занимает города и села и на несколько недель прочно закрепляется на своих позициях. Катрин нравился австрийский климат, мрачные силуэты домов и людей и серые тона, в которые их погружает зима. Ей нравилась предрождественская пора.

Но в эту пятницу Катрин ни за что не покинула бы квартиру (то есть кровать и Интернет) и не столкнулась бы лицом к лицу с вестниками холодного антициклона, если бы не суровая необходимость: ее позвали в гости родители. А приглашение родителей не оставляло выбора — его надо было принимать. Один-единственный отказ принять приглашение родителей поставил бы под сомнение всю их двадцатидевятилетнюю воспитательную работу. Супруги Шульмайстер-Хофмайстер уже не смогли бы ответить на вопрос, для чего они живут (для Катрин). Их экзистенциальный вакуум по своим масштабам превзошел бы экзистенциальный вакуум, который разверзся бы вокруг окулиста доктора Харлиха, если бы тот согласился повысить Катрин жалованье.

Приглашение родителей отравляло все настроение уже одним только ожиданием связанных с ним мрачных мыслей и переживаний. Оно означало совокупность семи резко отрицательных моментов, следующих один за другим в порядке нарастания негатива (причем убойная сила каждого момента была равна минус десяти градусам по Цельсию в эпицентре холодного антициклона). Во-первых, родители собирались говорить с ней о Рождестве. Во-вторых, они собирались говорить с ней о сочельнике, совпадавшем с днем ее рождения. В-третьих, они собирались говорить с ней о сочельнике, совпадавшем не просто с днем ее рождения, а с ее тридцатым по счету днем рождения. В-четвертых (мать): «Золотце, мы хотим устроить тебе в сочельник такой день рождения, который ты никогда не забудешь. Любое твое желание будет выполнено. Об этом мы и хотели с тобой поговорить». В-пятых (отец): «Заяц, в этот раз мы будем готовиться к Рождеству со стратегическим размахом. Праздновать так праздновать! Надо все как следует обсудить». В-шестых (мать): «Золотце, ты уже не ребенок, тебе исполняется тридцать лет. Это особая дата. В этом возрасте надо уже потихоньку задумываться о будущем. Об этом мы и хотели с тобой поговорить». В-седьмых (отец): «Заяц, мама переживает за тебя. Ты же знаешь, как она тебя любит. Она хочет, чтобы ты была счастлива. Надо наконец серьезно поговорить об этом…»

Этому родительскому экстракту предрождественских депрессивных тем, якобы подлежащих обсуждению, противостоял один-единственный просвет — ответ Катрин на вопрос (в-восьмых): «Золотце, чего тебе хочется?» «Покоя и свободы от родительской любви», — вот чего ей хотелось, но как им это объяснить?

— Мама, папа, я должна вам кое-что сказать… — начала Катрин через час, после супа с манными клецками, седла косули с крокетами из дичи, но без брусники (она слегка заплесневела) и тридцати свежих фотографий семьи тетушки Хелли.

Тетушка Хелли была самой счастливой тетушкой в мире, потому что все три ее дочери имели мужество не только выглядеть так, как они выглядели, но еще и регулярно фотографироваться. Кроме того, все они были моложе Катрин, но уже замужем — за мужчинами, которые ничуть не уступали им по мужеству и разделяли их героическую готовность выглядеть так, как они выглядели, и при этом регулярно фотографироваться. «Их мужья, пожалуй, даже еще смелее, чем они», — подумала Катрин, рассматривая фотографии.

Во всяком случае, три замужние дочери тетушки Хелли, проникнутые радостным сознанием своего почетного долга перед семьей, к безмерному счастью тетушки, каждый месяц производили на свет как минимум одного ребенка, а иногда даже двойню. Катрин, правда, не считала их поголовье, но она навещала родителей в среднем три раза в месяц и во время каждого третьего визита получала на десерт новые фотографии новых младенцев трех дочерей тетушки Хелли. «А детишки и вообще — самые смелые из всего семейства тетушки Хелли», — подумала Катрин и отложила фотографии в сторону.

— Я должна вам кое-что сказать… — произнесла она, прежде чем была поднята тема Рождества. Она положила специальный десертный прибор для «мавра в рубашке»[8] на тарелку, между половиной «мавра» и тремя четвертями «рубашки». — Я в этот сочельник не смогу к вам прийти. Я буду не одна…

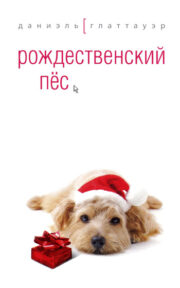

"Рождественский пёс" отзывы

Отзывы читателей о книге "Рождественский пёс". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рождественский пёс" друзьям в соцсетях.