Позволив уговорить себя, я обошел стол, и Эсмилькан, взяв мою руку, положила ее себе на живот, похожий на опару с поднимающимся тестом. Мне пришлось опуститься на колени, и лицо мое внезапно оказалось совсем рядом с ее собственным. Я вспомнил, как смотрел на изящную розовую округлость ее щеки, невольно изумляясь про себя тому, что чувствую в ней больше жизни, чем под ладонью, которая по-прежнему лежала на ее животе. А она… она так откровенно наслаждалась этим биением новой жизни у себя под сердцем, что вся пылала. Но даже стоя перед ней на коленях в ожидании следующего движения ребенка, я не мог избавиться от омерзительного ощущения: мне казалось, что под этой бархатистой, словно едва созревший персик, поверхностью проглядывают обнажившиеся кости. Мое чересчур буйное воображение вновь сыграло со мной злую шутку, позволив мне на мгновение заглянуть в будущее, увидеть, во что превратится моя цветущая полная жизни госпожа, когда будет гнить в могиле.

С тех пор меня постоянно преследовали недобрые предчувствия, которые я тщетно — возможно, просто будучи не в силах вынести этой мысли, — старался задавить.

Настоящая, бессмертная Эсмилькан, решил я, занимает середину: она — не то цветущее, юное, исполненное жизненной силы тело, приковавшее к себе молодые глаза Ферхада, и не то безликое существо, чей размытый силуэт едва проступал сквозь строки брачного контракта Соколли-паши. Сущность Эсмилькан была совсем иной, и описать ее было труднее, чем природу отражения в зеркале. Я внезапно вспомнил тот первый вечер, когда увидел свою госпожу, одетую в наряд невесты, и то тайное, необъяснимое чувство, связавшее нас на дороге в Кутахию, которое и заставило меня как бы случайно упомянуть, что мы с ней муж и жена. Ну, а я… Кто я на самом деле? Ни мужчина, ни женщина — существо двуполое, соединившее в себе черты и того и другого, я, как никто другой на свете, был расположен к тому, чтобы влюбиться в отражение своей госпожи, в тот отблеск, что она бросала в вечность, — ни живое, ни мертвое, просто иное. Я продолжал свято верить в то, что когда любовь соединяет два человеческих существа, не важно, какого они пола, или Бога и человека, то это и есть истинная, настоящая любовь. И если это так и я прав, то тогда в определенном смысле я имею право считать себя отцом этого еще неродившегося ребенка, причем с куда большим основанием, чем те двое мужчин, которые сейчас далеко от нее, на войне, сражаются и убивают… И ни один из них ни за какие сокровища в мире не отказался бы от этого ради того, чтобы тихим зимним вечером сидеть рядом с ней, ощущая под своей ладонью первые движения ребенка и глядя на свое отражение в вечности.

Если так, то я первый, кто виноват в тех жестоких муках, что рвут в этот момент на части тело моей госпожи. Речь сейчас шла не о той безумной, слепой мести, что заставляет мужей убивать евнухов, а вслед за ними и неверных жен, когда их преступление выплывает на свет. Что, если все дело в том, что тот странный Бог Аллах, чью волю я, возможно, понял и истолковал превратно, решил самолично покарать смертный грех прелюбодеяния, оставшийся тайной для глаз простых смертных? Тогда Его отмщение настигнет и меня. Я знал это — знал это так же хорошо, как и то, что не смогу жить без Эсмилькан, просто не захочу остаться один, если ее образ канет в вечность. И если Соколли-паша не убьет меня собственной рукой, тогда я сам свершу над собой казнь, решил я, бродя по опустевшей мечети.

Когда утренний крик муэдзина с верхушки минарета призвал правоверных к молитве и мое уединение было нарушено толпами мужчин, наводнивших мечеть, я тоже молился вместе с ними, но в душе моей уже не осталось прежней веры. Аллах перестал быть Богом — теперь он стал для меня вздорным господином, к которому я уже не чувствовал прежнего доверия. После молитвы я вернулся домой.

Там я узнал, что пока меня не было, ребенок перевернулся и двинулся наконец к свету по предназначенному ему самой природой пути.

— Слава Аллаху, — с облегчением выдохнул я.

В ответ Айва только устало покачала головой. В глазах ее стояла печаль. Увы, в этой суматохе у нее не осталось времени, чтобы прибегнуть к своему обычному лекарству, и реальность, обрушившаяся ей на плечи, измучила ее куда сильнее, чем долгие часы бодрствования у постели моей госпожи.

— Да, конечно. Но теперь твоя госпожа слишком измучена, и у нее даже не осталось сил, чтобы тужиться. Боль накатывает на нее волна за волной, каждый раз унося с собой частичку ее, как отлив уносит песок, постепенно размывая берег. Даже не знаю, хватит ли у нее сил. Это известно одному лишь Аллаху.

То, что я узнал, заставило меня вновь сбежать из дома и искать убежища на улицах Константинополя. А причина, которую я придумал, чтобы оправдать свой уход, о якобы срочной необходимости выяснить хоть что-нибудь о возвращении армии, стала только предлогом, поскольку от всех моих расспросов не было абсолютно никакого толку. Только уже под вечер по узким улочкам Константинополя стали понемногу расползаться слухи. Пока это была лишь обычная болтовня, в которой, однако, крылась немалая толика правды. Говорили о страшном несчастье, постигшем армию. Несколько уцелевших судов были замечены вблизи Пера, но они оказались слишком потрепаны штормом, чтобы отважиться сделать попытку приблизиться к берегу, когда уже начало смеркаться.

— Соколли-паша после такого позора не осмелится показаться в городе, — вещал какой-то человек. — Вот попомните мои слова, султан ему этого не простит. За такое дело он запросто слетит со своего поста!

Итак, не услышав ничего обнадеживающего, я был вынужден вернуться домой. Весь дом словно вымер. Даже у дверей родильной комнаты не было ни души.

— Все бесполезно, — горестно покачала головой Айва. — Мы уже ничем не можем ей помочь. Она так слаба, что даже не может сидеть на родильном стуле. Аллах свидетель, боюсь, у меня нет другого выхода — я могу только разрезать живот и извлечь ребенка!

Я похолодел. Разрезать роженице живот, чтобы извлечь ребенка означало неминуемую смерть матери.

— Клянусь, если ты это сделаешь, я возьму нож и всажу его себе в сердце еще до того, как на нем остынет кровь моей госпожи! — вскричал я.

Не сказав ни слова, я отшвырнул старуху в сторону, осыпав ее страшными проклятиями. Одним прыжком я влетел в комнату, не заметив, что рассыпанный возле порога порох разлетелся в стороны — теперь кто угодно мог смело войти или выйти из комнаты, да и какой теперь в нем прок, если моя госпожа, возможно, уже мертва? Для чего он теперь — разве что забить его в пушку да выстрелить, убив при этом несколько ни в чем не повинных людей, чтобы их души сопровождали Эсмилькан в рай? Я грубо растолкал сбившихся в кучку измученных женщин, чье монотонное причитание «Аллах Акбар» уже превратилось в беззвучный хрип. Забыв о роженице, они утирали свои вспотевшие лица. Наклонившись, я поднял Эсмилькан на руки — бедняжка бессильно распростерлась на ковре, словно груда тряпья. Казалось, жизнь уже покинула ее, но стоило мне взять ее на руки, как судорога боли, прокатившись по всему ее телу, исказила обескровленное, похожее на маску смерти лицо.

— Абдул… — прохрипела она.

Ее искусанные в кровь губы были белыми, и подсохшая, растрескавшаяся корка покрывала их, словно уродливый мозаичный узор. Осунувшееся от страданий лицо стало почти прозрачным, кожа так натянулась, что у меня защемило сердце — до такой степени она сейчас напоминала скелет, привидевшийся мне за несколько недель до этого. В ужасе отогнав страшную мысль прочь, я принялся лихорадочно искать едва мерцавшую в ней искорку жизни. Перехватив поудобнее ее обмякшее тело, я присел на корточки, стиснул локтями располневшую талию Эсмилькан и обвил ее ноги своими. Еще одна судорога боли пробежала по ее телу, и я почувствовал, как содрогнулся вместе с ней.

— Тужьтесь, госпожа! — скомандовал я.

— Не могу…

— Вы должны!

— Больно!

— Вы должны тужиться. Если вы не сделаете этого, то умрете!

— Уже умерла…

— Слава Аллаху, пока еще нет. Думайте о ребенке, — прошипел я ей на ухо, от души надеясь на то, что окружавшие нас женщины слишком устали, чтобы подслушивать. Но, конечно, они слушали. — Вспомните о том, как он был зачат. Вспомните Камень Руми, на котором вы сидели в Конье, и о благословении, которое послал вам Всевышний. Вспомните о том, как в ту ночь пел соловей…

— У-ух… — крякнула она, словно отказываясь меня слышать.

Я вдруг почувствовал, как новая боль зарождается в ее теле, и покрепче сжал ее тело руками, как будто надеялся, что, оставив Эсмилькан, она перекинется на меня.

— Эсмилькан! — крикнул я. — Тужься же! Тужься!

— Да будет воля Аллаха…

— Эсмилькан, я не позволю тебе умереть, слышишь? Если ты умрешь, я умру вместе с тобой. Клянусь всем, что для меня свято. Я не стану жить без тебя. Я люблю тебя, Эсмилькан. Люблю больше жизни. Не убивай меня!

Мне казалось, она чувствует, как мои горячие слезы текут по ее шее туда, где кожа ее, покрытая потом, уже стала холодной, словно у покойницы.

— Абд… — начала она. Но тут, осекшись, вдруг собрала все свои силы и стала тужиться.

— Вот так, хорошо! — обрадованно воскликнул я. — А сейчас еще раз. Сильнее!

— Нет… — слабо пробормотала Эсмилькан. Но она тужилась — тужилась, словно черпая силу в моих руках, пока они вдруг не стали мягкими, как мятное желе.

— Еще раз!

Эсмилькан покорно натужилась, и вдруг я услышал странный звук, похожий на журчание льющейся воды. Туфли мои внезапно промокли насквозь, будто под проливным дождем. А после этого какой-то крохотный бело-красный комочек выскользнул наружу и упал в подставленные руки Айвы.

Толпившиеся вокруг нас женщины молча разинули рты, словно стали свидетелями небывалого чуда. Однако их удивление длилось не больше секунды. Будто по команде мгновенно захлопнув их, они молча засуетились вокруг нас. Чудо это было или нет, но строгие правила этикета повелевали им молчать, чтобы ни происходило вокруг.

— Что… Что?… — нашла в себе силы спросить Эсмилькан, когда Айва на одно короткое мгновение приподняла и показала ей ребенка — только для нее, бедняжки, этот миг, верно, показался вечностью. По лицу госпожи было заметно, что в ней происходит внутренняя борьба. Или это только мне показалось?

Айва растерянно моргнула, как будто отгоняя прочь непрошеную мысль, а потом со слабой улыбкой повернулась к Эсмилькан:

— Я хочу перерезать пуповину, госпожа. У вас девочка, красивая и здоровенькая, да защитит ее Аллах! Ну вот, с пуповиной все.

— Не помню… — смущенно пробормотала Эсмилькан. Но вдруг глаза ее закатились, и она упала нам на руки, провалившись в глубокий обморок.

Тело ее внезапно стало мягким и словно бы бескостным, как у тряпичной куклы, — словно вместе с ребенком, которого она вытолкнула из себя, вытекла и ее собственная жизнь. Живот уродливо провалился, ребра выступили, как у скелета, так что сейчас она едва напоминала живое существо. Только груди, точно тугие бутоны, горделиво торчали вверх. Я бережно уложил Эсмилькан на постель, постаравшись устроить ее поудобнее. Потом, стыдливо пряча глаза, поцеловал сомкнутые веки, почувствовав губами мокрые от слез ресницы. После чего склонил голову на грудь и дал, наконец, волю своим слезам, слушая неумолчный детский крик, каким кричит здоровый младенец, требуя, чтобы ему дали грудь.

— Может, пойти сказать господину?

Я вздрогнул. Этот вопрос заставил меня очнуться. Рядом со мной стоял один из младших евнухов. После того как я ненароком рассыпал порох, все входили и выходили, не обращая внимания на запрет, и сейчас комната была полна народу. Я растерянно заморгал, силясь сообразить, кого он имел в виду, говоря «господин».

— Соколли-паша, — подсказал он, заметив мою растерянность. — Слава Аллаху, он вернулся. Прошло уже около часа, как наш господин приехал домой. Так сказать ему?

— Нет, нет, не надо. Я сам пойду, — отказался я, велев принести мне воды, чтобы смыть с лица слезы.

— Моя госпожа велела передать вам, господин, что лицо ее почернело от горя. Но на все воля Аллаха. — Я молча стоял и смотрел на высокого мужчину, чья борода, казалось, совсем побелела с тех пор, как я видел его в последний раз. Похоже, за последний месяц-два он ни разу так и не удосужился покрасить ее.

Не проронив ни слова, он сверлил меня взглядом, словно пытаясь прочесть между строк что-то еще, кроме общепринятого у мусульман оборота, которым обычно хотят сказать, что на свет появился не долгожданный наследник, а всего лишь девочка. Потом лицо его озарилось улыбкой.

— Тот, кто позволяет темным теням омрачить свое лицо, когда у него рождается девочка, или считает рождение дочери позором для себя — разве не говорится в Коране, что такой человек совершает большую ошибку?

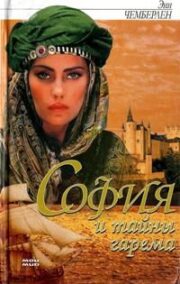

"София и тайны гарема" отзывы

Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.