Con la mirada embotada, Darcy observó fijamente cómo goteaba sobre el fino papel de su tía la barra de lacre rojo brillante y pensó que esas manchas rojas bien podrían ser gotas de su sangre sobre la página inmaculada… El último hombre en la tierra con el que podría casarme. Las palabras resonaron con inclemente claridad en su mente y luego se clavaron en su corazón como una daga. Sacó su sello personal y estampó el escudo de la familia Darcy sobre la cera blanda. ¡Listo! La carta que le había costado una noche de agonía estaba preparada para llegar a las manos de la mujer que lo había rechazado con tanta determinación.

Echó hacia atrás la silla del escritorio con un gruñido y miró por la ventana, hacia el incipiente amanecer, mientras se frotaba los ojos cansados y enrojecidos. Agotado, tomó la carta y leyó el nombre que había escrito con tanto cuidado. Señorita Elizabeth Bennet. No pasó mucho tiempo antes de que el dolor volviera a invadirlo. ¿Cómo podía haber pensado que estas emociones, que habían surgido en contra de su voluntad, estaban bajo control? ¿Acaso él mismo no había reconocido que no era así y no se lo había reconocido también a Elizabeth hacía sólo unas pocas horas, cuando le había propuesto matrimonio? Tenía la esperanza de que el hecho de escribir su defensa en contra de las amargas acusaciones de Elizabeth le devolviera el control, pero ahora sabía que aquel ejercicio era únicamente otra vana ilusión en una larga lista de decepciones. Levantándose rápidamente, como si quisiera protegerse de semejante ingenuidad, apagó con los dedos la vela moribunda que tenía sobre el escritorio y agradeció aquella ardiente sensación que lo recorrió de inmediato. Volvió a mirar la carta que reposaba en su mano y la forma en que había escrito el nombre de Elizabeth sobre el papel. ¡Sí, lo había hecho! Sólo le quedaba entregar aquella última excusa para acercarse a la mujer que había llegado a amar en contra de su voluntad y comenzar a dejar atrás el dolor y la humillación del día anterior.

Dejó la carta a un lado, se dirigió a la jarra de plata que había sobre la mesa y vertió agua en la jofaina. Enrolló las mangas arrugadas de su fina camisa de lino y se inclinó para lavarse la cara. Cuando comenzaba a secarse con una toalla, alcanzó a ver su reflejo en el espejo que había sobre la mesa y casi se sobresalta al ver su propia imagen. Dejó caer lentamente la toalla y, apoyando una mano contra la pared, se inclinó hacia delante para mirarse otra vez. Apenas pudo reconocer el rostro que lo miraba desde el espejo. Tenía los ojos enrojecidos por el cansancio, pero eso no le resultó extraño. Había pasado muchas noches en blanco cuando estudiaba en la universidad, como para no reconocer las señales de la falta de sueño. No, había algo más… una cierta impotencia que parecía mirarlo desde el espejo y un nuevo rictus alrededor de la boca que había cambiado totalmente la expresión de su cara, reemplazando el gesto de seguridad con que siempre se había enfrentado al mundo.

¡El gesto de seguridad! Lo que él siempre había considerado seguridad, Elizabeth lo había tachado de arrogancia. Los sentimientos de rabia y orgullo herido del día anterior volvieron a encenderse, mientras se alejaba de la pared y se paseaba por la habitación. Las acusaciones ya no le causaban tanto daño, pero seguían enfureciéndolo. ¡Arrogancia y vanidad! Aquellas dos cualidades abundaban en la mayoría de sus conocidos. ¡Eran casi una condición para ser aceptado en sociedad! Darcy siempre había despreciado a quienes cultivaban socialmente un cierto tedio vital, que sólo podían aliviar con las noticias escandalosas e intrigantes juegos. En lugar de eso, él se había esforzado por obtener una verdadera inteligencia superior, que le había permitido conquistar un lugar respetable en el mundo, según creía. Y lo único que había conseguido era ser acusado precisamente de las cosas que aborrecía para ser descrito luego ¡como el despiadado verdugo del hombre más malvado que él conocía!

Se detuvo frente a la ventana y se recostó contra el marco. Ya había amanecido. La luz del sol se deslizaba lentamente sobre el parque, transmitiendo la tímida promesa de un hermoso día. Cuando los delicados rayos matutinos acariciaron su mejilla, Darcy se relajó y olvidó momentáneamente la rabia y la tensión. En lugar de esos sentimientos lo invadió la tranquila certeza de que Elizabeth estaba compartiendo el mismo amanecer. Seguramente saldría temprano a pasear por el parque con ese paso seguro y ágil que dejaba traslucir sus orígenes campesinos.

Darcy sonrió, complaciéndose con la imagen creada por su mente, mientras la veía caminando por su ruta favorita. Recordó la primera vez que la había visto después de una caminata, con el pelo deliciosamente despeinado por el viento, los ojos brillantes y frescos, impasibles tras un recorrido de tres millas para cuidar a su hermana. Al principio, Darcy había creído que la enfermedad de su hermana sólo era una excusa para permanecer en casa de los Bingley. Incluso había pensado vanidosamente que él podía ser la razón de que ella hubiese decidido hacerlo. No sería la primera vez que una jovencita ilusionada se inventaba una estratagema para llamar su atención. Pero Elizabeth realmente estaba preocupada por su hermana ya que había pasado poco tiempo con los familiares e invitados de Bingley. Su dedicación hacia su hermana había sido indiscutible y entonces Darcy había agregado la entrega a la creciente lista de talentos y gracias que continuaba atrayéndolo hacia la mujer a quien antes había descartado por no ser lo suficientemente guapa como para tentarlo.

Cuanto más la observaba, más intrigado se sentía. Cada encuentro con ella comenzaba como un baile cauteloso y terminaba como un elegante enfrentamiento verbal, que, a menudo, lo dejaba dudando de las intenciones de la muchacha, pero nunca de su inteligencia. A veces ella lo había enfurecido con desafíos verbales bruscos pero siempre certeros. Otras veces había estado tan errada en las aseveraciones acerca de su carácter que él sólo podía contener la frustración que eso le producía poniendo cierta distancia entre los dos, ya fuera real o social. No, Elizabeth no le había tenido miedo como hombre y tampoco se había sentido intimidada por su posición social. Era cierto; tal como había afirmado de manera categórica, ella nunca había ambicionado su consideración. Era totalmente distinta al resto de las mujeres que había conocido y él la encontraba irresistiblemente encantadora. Darcy recordó la expectación con que solía levantarse cada mañana en Netherfield, durante el otoño anterior, preguntándose qué dirección tomaría su próximo encuentro verbal.

El amanecer ya estaba a punto de convertirse en mañana. Darcy se alejó rápidamente de la ventana. ¡No podía llegar tarde! La única manera discreta de hacerle llegar la carta era entregársela él mismo, pero ¿cómo iba a acercársele después de haber sufrido su rechazo de forma tan categórica? Las amargas palabras que se habían dicho hacían que la tarea fuera casi imposible. Se arregló la camisa mientras avanzaba hacia el vestidor para buscar su mejor ropa de paseo. Con la solemnidad de un caballero que se está armando para la batalla, se puso un elegante chaleco y un par de botas relucientes. Tenía que planear cuidadosamente el encuentro. No debía improvisar el asunto, como había hecho el día anterior. Se le acercaría con mucha cortesía, le entregaría la carta y enseguida desaparecería para siempre de su vida. Suspiró mientras bajaba el ritmo de sus preparativos hasta detenerse. Luego la soledad, el frío deber que era lo único que había conocido antes de ella, regresaría y lo devoraría para siempre.

Buscó una corbata almidonada y regresó al espejo para comenzar la meticulosa tarea de hacer un nudo aceptable sin la ayuda de Fletcher. ¡No iba a aceptar semejante futuro con docilidad! Tenía que haber algo a lo cual le pudiese dedicar toda esa energía que había surgido en su corazón, alguien que no lo culpara por ser quien era. Un adorado rostro sonriente apareció en el espejo junto a su reflejo. ¡Georgiana! ¡Ella tenía tantas cosas por delante! Pronto se presentaría en sociedad. Su presentación en la corte tendría lugar ese año. Era obligatorio que Darcy hablara seriamente con su tía Matlock sobre ello y luego tendría que comenzar la tarea de identificar a los cazadores de fortunas para diferenciarlos de los admiradores sinceros y aceptables que seguramente lloverían sobre la heredera. Su corazón se suavizó gracias al amor que sentía por su hermana. Él tenía mucho que aprender de la joven damita en que se estaba convirtiendo Georgiana. Había tenido la ilusión de que ella y Elizabeth… No, tenía que dejar de pensar en sus ilusiones, en Elizabeth.

Se puso el abrigo, se dirigió al escritorio y tomó la carta. «Señorita Elizabeth Bennet». Tenía tantos recuerdos de ella: su forma de sonreír a sus amigos, la delicada arruga de su frente cuando estaba concentrada, los ojos abiertos por la curiosidad o entornados por la risa. Darcy había visto cómo esos ojos se suavizaban con amor y afecto cuando observaba a su familia. ¡Cuánto había deseado ser objeto de esa mirada cariñosa, sentir la calidez de esa sonrisa dirigida a él! Sin poder explicarse lo que sentía, se llevó la mano a la mejilla que, de repente, se había humedecido. Apresuradamente se limpió, pero luego se detuvo y miró hacia abajo. Bajo la tenue luz de la mañana, pudo ver una lágrima que brillaba sobre la yema de su dedo.

La mañana era muy clara, como correspondía a la pujante primavera, cuyo verdor todavía trataba de hacer desaparecer las huellas del invierno. Cuando Darcy se deslizó de nuevo por la salida de la servidumbre, se detuvo para respirar el aire fresco y limpio, mientras se ponía los guantes, pero el esfuerzo fue inútil. La finalidad de la carta, escrita con firme objetividad incluso desde el saludo, continuaba pesándole en la mano. Soltó el aire lentamente. Pronto terminaría todo, todo menos el frío vacío que ya comenzaba a reclamar el lugar que al principio había ocupado una cálida esperanza y, después, una ardiente indignación. Tragó saliva y comenzó a caminar, ansioso por escapar a los ojos de cualquier persona relacionada con Rosings.

Más por costumbre que por decisión, Darcy atravesó el parque y tomó el camino que cruzaba el bosque, mientras su agotada mente se negaba a concentrarse en cualquier cosa más difícil que mantener el cuerpo en movimiento. Pero cuando el ejercicio puso a latir la sangre en sus venas con más fuerza, adquirió más conciencia de lo que lo rodeaba. Por allí habían caminado juntos; allá la había cortejado. ¿Habría un lugar que hubiese sido testigo de una decepción más completa? Cada árbol se erguía como testimonio de su humillación, pensó Darcy. ¿Habría sido Elizabeth tan buena actriz, o acaso él había estado tan ciego? ¿Cómo era posible que él, a quien no había logrado atrapar ni el diamante más precioso de los salones más exclusivos, hubiese quedado subyugado de esa manera por una muchacha campesina sin linaje, sólo para ser despreciado e insultado y tener que soportar que le echaran en cara sus justificados escrúpulos? Darcy sintió que el nudo de la corbata le apretaba y una oleada de sangre caliente subía a su rostro. ¡Por Dios! ¿Qué era lo que se había apoderado de él? El deseo, dijo su mente de manera mordaz. El deseo lo había puesto en ridículo y la soledad, la nostalgia por tener compañía íntima y femenina, habían atizado el fuego hasta convertirlo en un incendio que había convertido su orgullo en cenizas. Su orgullo. ¿Las dificultades inherentes a la entrevista que le esperaba atizarían nuevamente las cenizas? Pensó en el momento inevitable hacia el cual avanzaba. ¿Lo recibiría Elizabeth, o saldría huyendo de esa intromisión en su privacidad? Si accedía a hablar con él, ¿aceptaría la carta y, después de aceptarla, la leería? El caballero levantó la misiva y miró el nombre de Elizabeth escrito de su puño y letra. La noche anterior le había parecido muy importante y necesario escribir una defensa cuidadosa. Pero la luz de la mañana amenazaba ahora con convertir el arduo trabajo de toda una noche en un ejercicio tan vano como las esperanzas que había albergado el día anterior. Sacudió la cabeza y apresuró el paso. No había nada más que hacer que continuar lo que había empezado y esperar que la providencia, la curiosidad femenina, persuadieran a Elizabeth de leer su carta. Lo único que estaba en sus manos era lograr cruzar un saludo cortés con ella y retirarse después dignamente. Darcy esperó poder ser capaz al menos de eso.

Ya casi estaba llegando a Hunsford, cuando se detuvo para calibrar su situación. Elizabeth todavía no había dado señales de vida y él no tenía deseos de subir los escalones hasta la puerta de la casa parroquial para buscarla. Se puso el bastón de caña debajo del brazo, mientras sacaba el reloj y abría la tapa. Todavía era temprano. Seguramente ella todavía no había salido a dar su paseo diario, lo que significaba que todavía tenía un rato para pasearse de un lado a otro en medio de la incertidumbre y el nerviosismo. Darcy se volvió a guardar el reloj en el bolsillo del chaleco y se desvió hacia uno de los múltiples senderos que atravesaban los cultivos desde Hunsford. Caminó hasta que perdió de vista el camino principal y luego dio media vuelta y retrocedió lentamente. Hizo eso varias veces, eligiendo distintas rutas que convergían en su punto de observación.

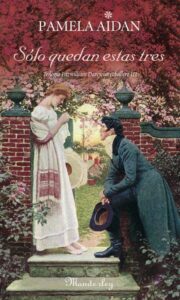

"Solo quedan estas tres" отзывы

Отзывы читателей о книге "Solo quedan estas tres". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Solo quedan estas tres" друзьям в соцсетях.