– Добро, коли так, – промолвил он. – Сделаю из тебя пса сторожевого, Федя, при заморской птичке в клетке. Разумеешь ли, о чем речь веду?

– Все разумею, великий государь.

Смышлен был Федька от роду, оттого, наверное, в сотники быстро вышел, а выше ни в жизнь бы не пустили. Вестимо, что за птичка заморская, да еще в клетке. Литва да польская земля, впрочем, не за морем стоят, потому оттуда любая напасть на Москву так легко и доходит. Маринка эта, царица самозваная, сидит она в Коломне в башне да, верно, о птенце своем горько плачет.

– Ты, Федя, сказывали, видел ее, воровскую женку, и раньше? – спросил Михаил Феодорович, и голос его снова зазвучал по-мальчишески, на сей раз – жадным любопытством.

– Случалось, великий государь, – кивнул Федька. Он же сам отроку Мише Романову во время костромского их сидения об этом и рассказывал, да разве тот за державными делами все упомнит? Видал он Маринку сию и на Москве в первую весну Смуты, когда она с отцом своим, Ежи Мнишеком, воеводой сандомирским, под медный рев польских труб и клики народа въезжала в Москву, покоренную и очарованную ее будущим мужем, самозваным Димитрием-царевичем. Сидя в богатом возке, откуда она то и дело с интересом высовывала головку, Марина казалась совсем юной и нарядной, как красивая куколка.

Потом, когда восставшая Москва в кровавом хмелю убивала ненавистных латинян и окровавленный труп Самозванца падалью волокли вон из Кремля, Федька снова увидел ее смертельно-бледное повзрослевшее лицо с какими-то нездешними чертами, залитое слезами, но исполненное твердости, в окружении раскрасневшихся бородатых рож боярских детей, стороживших пленную «ляшку». Довелось ему встретить Марину и иной – ладная маленькая фигурка в блестящих гусарских латах, темно-каштановые пряди из-под глубокого шлема, за плечами – саадак с луком и стрелами, верхом на огромном вороном дрыкганте, а личико – загорелое, румяное, смелое. Это уже в вечно пьяном и буйном Тушинском лагере у «второго вора»[61]. Тогда Федьке довелось перемолвиться с Мариной несколькими фразами, походя, без особого значения. Но звонкий голос ее, кажется, он узнал бы и сейчас! Хотя, видно, поблек он, охрип в темнице…

Очень захотелось Михаилу Феодоровичу расспросить, какая она, Маринка. Правда ли, что умеет волхвовать и кудесить и что дана ей лукавым врагом рода человеческого власть над мужскими сердцами. И что собою хороша так, что глаз не отведешь… Да только не православное царское это дело – о бабьей прелести думать! Грозный царь Иван, однако же, великий был до женской красы охотник… Однако и память о нем – страшная, грязная, лютая. Не такой памяти по себе Михаил Феодорович хочет. Великий государь московский – подвижничество суровое, монашескому сродни. Только царю не о спасении души радеть надобно, а о благе царства всего, о земле своей горькой! Укрепившись душой, молодой государь заговорил иным, твердым и властным голосом, которым привык отдавать приказы (и надеялся, что их хотя бы изредка выполняли):

– Ехать тебе, Федор Зеофилактович, завтра же в Коломну со всеми твоими людишками воинскими и полным боевым снарядом! Каковы молодцы твои, я помню – вояки добрые… Поспешай, коней не жалеючи, все равно служба новая не конной, сидячей будет. Грамоты дам тебе с царской воротной печатью к воеводе коломенскому князю Кутюку Приимкову-Ростовскому и отдельно ко всем царевым людям, чтоб ни в чем препятствия тебе не чинили. В Коломне немедля темницу, где воровская женка сия обретается, за крепкий караул возьми да гони из нее всех людишек – и местных, и московских. В самой темнице поселись, Федя, чтоб дверь твоя с Маринкиной переглядывалась, и бди над нею неотлучно! При тебе же всегда быть доброму наряду молодцов твоих, оружну и трезву, а остальным – вблизи, под рукою стоять. Ну, да ты воинское дело лучше меня ведаешь, управишь с Божьей помощью по своему разумению… Никому, кроме тебя, без писанного моею рукой приказа за большой печатью к Маринке входить не дозволяю, и сноситься ни с кем ей строжайше да не будет дозволено! Баб, чтоб за нею приглядывали да убирали, сам отберешь, наипаче из инокинь святой жизни, дабы никакого колдовства учинить не могла и дабы на нее никто без ведома моего лихого не злоумыслил! Живой ее мне сбереги, Федя, живой воруха сия мне надобна!

Государь замолчал, переводя дух. Федька, внимавший Михаилу Феодоровичу со вниманием, но без всякого довольства (служба-то такая уж больно нелюба!), позволил себе спросить о важном:

– Дозволь слово молвить, великий государь! Воевода твой да стрелецкие начальные люди, чином более моего, что для бережения сиделицы посланы, вольны ли в приказе надо мною?

– Не вольны. Над тобою – только я да Спаситель наш со Пресвятой Его Девой Матерью. Добро, что напомнил. Так в грамоте и пропишу!

– Исполать, великий государь. А что, коли какие воры обманом или силою отбивать Маринку станут или убить ее захотят?

– Тогда ты их бей смертью, архангел Михаил тебе подмога.

– Будь надежен, великий государь. А коли пойму, что не сдюжить мне против воров, что с Маринкой учинить повелишь?

– В таком раскладе бей смертью и ее… Чего смотришь невесело?

Голос царя прозвучал настолько милостиво и участливо, что Федька решился на еще один дерзостный вопрос, который, вероятно, даже самому себе мог извинить только памятью об их стародавнем с Михаилом Феодоровичем костромском ипатьевском сидении.

– Не прогневайся, великий государь, – начал он. – Спрошу тебя потому, что хочу тебе не только недостойной рукою своей служить, но и сердцем! Почто в Коломну на стражу меня посылаешь? Вестимо, народ там бунташный, не забыл еще, как Маринка там царицею жила и от негодяйств полюбовника своего, воровского атамана Ваньки Заруцкого, многих посадских и торговых людей защитила… Да ныне там стрельцов московских и иного воинского люда довольно, и ведомо, что боярин Шереметев всякого из начальных людей самолично выбирал из надежнейших. Моею сотней более или менее – что решит сие, великий государь? Или мыслишь измену в ближних…

Тут Федька поспешно прикусил язык и неуместную сообразительность свою вкупе с природной болтливостью мысленно проклял, ибо по светлому лику Михаила Феодоровича вдруг пробежала не тень – туча грозовая, темная да гремучая.

– Молчи! Молчи!! – негромко, но страшно то ли простонал, то ли прорычал юный государь. – Не тебе, Федя, такое мне говорить! Не мне тебе ответ давать!

Он неловко, пятясь, отступил назад и с какой-то обреченностью бросился в богатое архимандричье кресло с дубовой резной спинкой. Крепкими белыми руками в драгоценных перстнях царь стиснул виски, словно силился удержать злые, черные мысли, рвавшиеся из его воспаленной головы. Но это было выше его сил, и Михаил Федорович вдруг заговорил, пылко и горько, спеша излить свою больную душу:

– Не ведаю, Федя, что подле меня творится! Силюсь понять, охватить разумом все дела и беды державы моей – и не могу! Не дал Господь мне, грешному, ума державного, мудрости великой. Молод я годами, Федя, что в жизни видел, кроме забав детских да палат этих кремлевских проклятых, каменных, холодных, словно темница? Чувствую, как обманывают меня все, и бояре, и дьяки с подьячими, и думные, и даже людишки дворовые, ничтожные! Даже матушка, меня во чреве выносившая, и Шереметев Федор Иванович, что в верности прилюдно клянется, – лгут мне, воруют, крамолы плетут… Вижу кругом обман и крамолу, а разумом малым своим разгадать ее не могу! Откуда ждать беды? Кому верить? Кто советом добрым, нелицемерным помощь мне подаст?

Федька слушал, безрадостно поникнув головой вслед за своим властителем. Все так, истину говорят уста царские: и семи пядей во лбу не надобно, чтобы понять, сколь тяжела и безраздельна ноша этого отрока, от гнета такого не мужающего, а безвременно стареющего душой.

– Неразумен я, жизни не ведаю, Федя, однако же не слеп! – Голос Михаила Федоровича снова окреп. – Вижу, как вокруг Маринки и узилища ее козни некие плетутся, словно морок черный собирается! Опасность некую чую оттуда. Сына ее, дитя малое, заставили меня на смерть приговорить… Все уши мне пронаушничали, советчики высокие: казни, мол, его, воренка, смертию! Не стоять-де престолу твоему, покуда жив он! Я не хотел, до самого конца не хотел, Федя! Но зачем – так страшно, так нелепо – зачем?! Понять не могу! Но я предел сему злу положу, я государь на Москве!! Ты мне, Федя, затворишь самое горло сего тлетворного источника. Ты слуга надежный, исправный и воин добрый. Где хитростью не проймешь – саблей решишь! Обо всем же, что сведаешь и свершишь, станешь письменно доносить мне – ты ведь грамоте учен? – да не через дьяков да приказных людишек, а прямо в руки мои. Сыщешь из своих ловкого человека, чтоб из Коломны грамотки твои на Москву возил. Вот, – Михаил Федорович с силой сдернул с указательного перста своей шуйцы перстень с резной головкой. – Сие кольцо с малою государевой печатью, равная ей лишь у посольского думного дьяка есть. Многие двери она тебе откроет, а как приложишь ее на письме своем – так гонца твоего до моей особы всегда пропустят.

Федька с низким поклоном принял эту маленькую, нарядную, сверкающую от частого соприкосновения с государевыми перстами вещицу, в которой заключалась столь великая сила. С усилием усадил ее на собственный безымянный палец, словно принимая обручение с новой службой, и поклонился вновь:

– Исполать, великий государь. Будь надежен. До последнего дыхания послужу тебе и крамолу возле Маринки не попущу. За нею же мой догляд в любой час дня и ночи крепок будет. Будь надежен, свет Михаил Феодорович!

Молодой царь сделал скупой, усталый жест рукою, отпуская верного слугу. Никаких иных напутствий не надобно было. Вступивший в архимандричьи палаты Федькой, сотник перешагнул порог обратно уже Федором, доверенным послом государевым.

Оставшись один, Михаил Федорович обеими руками схватил со стола пузатый серебряный кувшин с крепким монастырским медом и, жадно припав к горлышку сухими губами, принялся судорожно глотать пахучую, густую, обжигающую жидкость. Янтарная струйка меда побежала по его мягкой, едва пробивающейся бородке и стекла на грудь простого дорожного кафтана. Крепкий мед отгонял тревожные мысли, наполняя мозг спасительным отуплением, а члены – приятной вялостью, но даже он не в силах был порвать невидимую петлю, смертельно опутавшую детский кадык…

Близ Коломны, 1615 год

Большое торговое село Воеводская Гридница, что на коломенском тракте, с давних времен славилось обширным и богатым постоялым двором. По ярмарочному времени сто, а то и двести путников находили там пристанище, да все с конями и с подводами…

Однако в годину смуты и мятежные рати Ивана Болотникова, и буйные польские хоругви Тушинского вора[62], и удалые казаки атамана Заруцкого, не говоря уж о московском государевом войске, не раз прокатились по коломенской земле с войной и погромом. Захудало, оскудело село, совсем обезлюдело. Едва четвертая часть мужицких дворов кое-как цеплялась за жизнь, а вместо остальных жалко торчали из пепелища обгорелые печные трубы. Но постоялый двор уцелел, поменял нескольких хозяев и теперь понемногу поднимался: уже залатали прохудившуюся крышу, вместо сожженных воровскими людьми конюшен поставили коновязи – и так на первое время ладно!

Здесь, в Воеводской Гриднице, доверенный государев человек Федор Рожнов дал своей сотне большой привал перед вступлением в Коломну. Пара серебряных ефимков[63] из полупустого кожаного кошеля, приложенного великим государем к грамотам, купили утомленным дорогой конникам ночлег под крышей и бочонок скверно перебродившего жидкого пива, а коням – по охапке прелого прошлогоднего сена. Иных благ в обнищавшем селе не водилось. Да ратным людям, привыкшим в боях и походах к вынужденной умеренности, иного и не надо было. Развязал молодец переметную суму – черпнул верному коняге деревянным ковшом припасенного в дорогу овса. Развязал заплечный мешок – отсыпал из кисета просяной крупы, или полбы, оттяпал ломоть от вяленого свиного бока, отсыпал из заветной тряпицы щепотку-другую соли, вытащил головку чеснока, луковицу – вот и своя доля в артельную похлебку, а уж котел-то в каждом десятке имеется!

Расседлал коня, подложил себе под бок попону, под голову приладил седло, укрылся стеганым доспешным кафтаном-тегиляем да широким плащом-епанчой – вот тебе и постель на ночь, тепло да удобно. И дворянин, и военный холоп в московской поместной коннице довольствовались общим припасом, ездили на одинаковых неприхотливых и резвых конях – ногаях и бахматах, одевались в схожую одежду и оружие (разве что кольчуг у холопов не было, но и дворяне их не все носили: тяжело, а от пули все едино не убережет!), наравне делили все тяготы и опасности. В поход, даже самый малый, шли с пропитанием на две, на три седмицы себе, на несколько ден коню: кто знает, как государева служба повернется? Любили стоять постоем по посадам или по селам, станом под шатрами, но, коли придется, не гнушались ночевать под небом. Умели довольствоваться малым и благодарить Господа за все, наипаче же – за то, что живы.

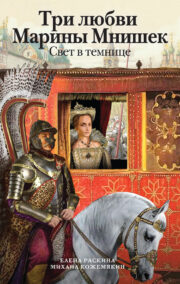

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.