Ватага между тем со вторым музыкантом расправилась и, бросив в пыли его распластанное окровавленное тело, кинулась было на живого. Бросилась – и застыла, устрашенная холодным блеском сабель. Смутный ропот пробежал от одного убийцы к другому, не хотелось им, вкусившим человеческой крови, упускать жертву, но и с ратными людьми биться было не с руки…

Раненый музыкант ухватился за последнюю нить, связывавшую его с жизнью, со всей силой и страстью молодой сильной натуры. Он подполз к Федьке в самые ноги и со слезами на глазах протянул ему свои изуродованные руки:

– Смотрите, пан, что они сделали со мною! Как я смогу теперь держать смычок?..

Как ни страшна была минута, а молодой сотник изумился и задумался: почему может человек, стоящий на шаткой грани между живыми и мертвыми, думать в такую минуту о своем ремесле? Как видно, есть в Божьем мире и некая иная, неведомая ему истина, которая лежит далеко от воинского служения, боевого братства, человекоубийства…

И в ту же минуту какой-то коренастый взлохмаченный оборванец, протиснувшийся вперед, вдруг неумело, от бока навел украденную длинную стрелецкую пищаль и спустил курок…

Боль пришла не сразу. Федька только успел увидеть, как на спине юноши провалилась черная дымящаяся дыра, и почувствовал, как голова ляха крепко ударила его в бедро, на ладонь повыше колена… А то не голова ударила, а пуля, пробившая насквозь тело бедняги, вгрызлась молодому сотнику в ногу. И мир взорвался…

– А-а-а-у-у-у-у-у!!! – завыл Федька, утратив человечий язык. Но в охватившем его аду боли тело явственно почувствовало, как внутри, среди мышц и жил, переломилась берцовая кость, острыми краями раздирая плоть…

– Сотника убили!!! Пали, братцы! Вперед! На погибель татям…

…Больно-то как! Трясет… Тело, словно на саване покойницком, висит, и саван этот трясется. Федька с усилием приподнял пылающую голову: увидал впереди носки своих сапог, левый – весь в кровище… Нога тряпкой какой-то замотана, толстая, как бревно, а сквозь тряпицу – кровь, кровушка… Дальше справа и слева по лошадиной голове мотается. Все ясно: соорудили молодцы между двух седел носила, везут его… Зачем везут? Мучают только!

«Господи, почто жестоко караешь? Не отвращайся от меня, дай смерть!.. Матушка, мамонька! Взгляни с небес на сыночка своего… Ой, больно… Больно! Больно!!!»

– Братцы, слышите меня?..

– Чего прикажешь, господин сотник?

– Опустите меня… Помереть… Муки не вытерплю!

– Ты уж, Феденька, потерпи, не помирай, друг разлюбезный, малость осталось! – Кажется, это Воейков Ванька, плачет. – Тут на Китай-городе немчин обретается, лекаришка. Страсть как ловок, я у него дурную болезнь лечил. Он тебя поправит!

…Запах какой-то вокруг стоял – вроде и травами духовитыми пахло, и вином хлебным, только покрепче, и чем-то еще совсем незнакомым, пряным и дурманящим, нездешним. Над головою – потолок бревенчатый, но не закопченный, как в избе или в кабаке, а чистый совсем. И светло, не как в московских домах. Ребята по горнице ходят, стекло битое у них под ногами хрустит.

– Herr Воейков, irgendeinem… Потшему я должен heilen… ползовайт ваш натшални тшеловиек?! – Голос у немчина резкий, злой, говорит, как собака лает. – Ваши die Räuber… тати уже побываль в мой дом! Они разбойно разбиваль весь мой Apotheke, украдаль мой имот! Я сидейт погреб, дрожайль, как arm Feldhamster während der Jagd! Иначе тати лишайт моя жизнь! Genug ist genud! Доволно! Завтра я уезжаль из воровской Москау in meinem Geburtsort Darmstadt… Домой!

Ясное дело, обидели немчина. Не до лечения ему. Неловко как получилось! Поднимались на захватчиков, на правый бой, а учинили татьбу и смертоубийство. Чем все иноземцы-то повинны?!

– Слышь, ты, колбаса ученая! – Это, похоже, Васька Валуев басит, а голос у него срывается, неужто тоже плачет? – Слышь, немчин, я давеча одного вашего этим клевцом – как жабу!.. Не станешь лечить сотника – убью!!! А станешь, а вылечишь – золотой казны, души своей под твой поганый заклад не пожалею!.. Христа ради, помилосердствуй! Ты ж человек…

Федька с трудом приподнялся – оказывается, лежал он на широком столе, словно мертвец уже…

– Братцы… Не чинить обиды лекарю! Не надо… Он в своем праве. Несите меня вон… Я сказал!

Сквозь туман проглянуло лицо – блеклое да длинное, больше ничего Федька не разглядел, смазывалось все, как во хмелю.

– Du bist ja ein Junge… Зовсем молодой… А говориль как ein Ritter! Редко здесь благородни тшеловьек! Gut, я буду его лечить. Он нужно жить.

И Федька выжил. Спас его ученый немец, medecinae baccalarius[94] Клейнмихель, и ногу ему спас. Кости в хитрых лубках сложил, трубку серебряную в рану втыкал, чтобы гной вытек, хитрыми бальзамами да снадобьями пользовал – знать, не все запасы его разбойнички погромили! Больше года Федька пластом валялся, после – сиднем сидел, после уж заново ходить учился. Однако не без пользы для себя. Мало того что подле герра Клейнмихеля бойко на немецком лопотать насобачился, но и много чего еще любопытного да полезного от него узнал. Жаден был Федька смолоду до знания-то, все впитывал, будто сухая почва дождевую влагу! Наипаче – что и немцы-лютеры такие же человеки Божьи, как и православные, и зря бранят их еретиками да колдунами. Искусство же их к ремеслам и наукам проистекает от усердия и умения, нашим бы у них поучиться!

Лето 1606 года от Рождества Христова уже на убыль шло, жара в Москве стояла, какой давно не было. Девки да молодухи, шалые от нее, телешом в Яузе плескались – даже прилюдно, стыд позабыв. Васька Шуйский в Кремле жадно сидел, да шатко. Народишко московский оскудел имуществом да духом, слухами все больше кормился. А слухи все те же были – жив-де законный государь Димитрий Иванович, вскоре пожалует в неверную столицу свою ответа за мятеж спросить. Ночами в небе хвостатую звезду видели. Попы концом света стращали. Герр Клейнмихель только смеялся. «Это раскаленный сгусток звездной пыли, – говорил он Федьке по-немецки, дабы доброхоты о крамольных речах не донесли. – К концу света он имеет куда меньшее отношение, чем людские грехи!»

Тогда-то поклонился сотник Рожнов доброму немецкому лекарю в пояс, высыпал перед ним все монеты, что в кушаке были, повернулся и, хромая, пошел на двор, чтобы возражений не слушать и прощанием душу не томить. Там его с конями уже военный холоп Силка дожидался. Снова набрались в сотне холопы, как Шуйский воцарился… Ехать надо было. Новоявленный ворог Ванька Болотников, воровской воевода, с ратью своей мужицкой да казацкой под Кромы подступал. Сотня Федьку ждала, поход ждал, служба ждала. Самая паскудная служба – своих бить! Особенно ежели выходит, что эти свои, то есть чужие, за правду стоят. Только вот почему кривая такая правда на Святой Руси, что добывать ее с ляхами-захватчиками да с самозваным царем приходят?

Маринкина башня, Коломна, 1615 год

В ночь после этого разговора с Рожновым приснился пани Марине странный сон. Будто идет она по палатам кремлевским, заходит в залу тронную, чудно расписанную, раззолоченную, а на троне древнем царей московских сидит Димитр – да не в царском наряде, в польском гусарском костюме – и рану рукой зажимает. А рана в груди зияет – кровавая, страшная. Кровь по трону растекается, а Димитр и говорит:

– А это ведь сотник Рожнов убил меня, Марина. Только ты его не вини…

– Как, он? – вскрикивает Марина. – Неужели?

– Это был coup de grâce… – объясняет Димитр. – Ты ведь сама мне в Самборе про coup de grâce рассказывала. Про удар милосердия, которым благородный рыцарь должен прервать страшные муки своего противника…

– Благородный рыцарь? Если бы он был благородным рыцарем, то защищал бы тебя с саблей в руках!

– Никто не мог защитить меня, Марыся! Видно, судьба моя была такая.

– Судьба так долго хранила тебя, мой рыцарь!

– Значит, судьба устала спасать меня от опасностей… Я остался один. Петра Басманова убили. За мной пришли – лютой толпой, алчущей моей крови и мук, ворвались в эти двери. Я схватил саблю, насилу отбился, выпрыгнул из окна во двор. Вывихнул ногу. Стрельцы обступили меня, брызнули в лицо водой, сначала хотели спасти… Потом раздумали…

– Бояре пригрозили стрельцам, что убьют их детей и жен. Поэтому они выдали тебя на муки, – торопилась рассказать Марина – ведь сон мог оборваться в любое мгновение. – Знаю, все знаю… Мне один из этих стрельцов рассказал… Он здесь, в башне. Сторожит меня. Прощения просил.

– Поволокли меня по двору, чтобы живым на куски разорвать, а может, еще каким мукам предать… – продолжал Димитр. – Я Богу тогда взмолился, чтоб позволил Господь мне умереть честной смертью воина. И тогда сотника этого увидел. Взглядами мы встретились. Смотрел он на меня по-другому, чем все они. Словно хотел сказать: «Ты хоть и вор и самозванец, а все же – молодец! Бился храбро!» Я тогда его и попросил: «Застрели ты меня, служивый человек, Христа ради! Не отдай на поругание!» Он с товарищами своими перемигнулся, они из пистолей выстрелили! Легкую смерть мне послали, воина достойную! А что уж там с моим телом после делали – душе было все равно!

– Так уж и все равно? – не поверила Марина.

– Права ты… – усмехнулся Димитр. – Не все равно, конечно. Мукой душа моя исходила, когда на позор этот смотрела. Когда тело бездыханное по кремлевскому двору волокли, когда надругались над ним! Но разве хотела бы ты, Марыся, чтоб это со мной живым сделали?

– Нет, Димитр, что ты, Господь с тобой! – вскрикнула Марина.

– А если не хотела, так ты сотника за его coup de grâce поблагодари! Завтра же поблагодари! И помни – если здесь ты можешь на кого-то надеяться, то только на него! И стрельца того, что в башне службу несет, – прости. Он тебе поможет.

Марина хотела еще так много сказать Димитру, но не успела. Исчезла тронная зала Московского кремля, исчез Димитр. Видно, ненадолго он заглянул в ее сон – побрел дальше своей небесной дорогой. Где он сейчас, в какой обители Господней? Быть может, пора догнать его, окликнуть, уйти с ним прочь из этого жестокого мира?.. Или еще не пора?

Марина проснулась. Там, за стенами ее темницы, наступал рассвет. Там всходило солнце. А здесь – только холод и полумрак. Какой сейчас день, какой месяц? Надо спросить у Аленки, которая спит рядом, в оружейной. Ее последняя добровольная спутница, почти сестра. Раньше Марина ее об этом не спрашивала. Было все равно. Просто еще один день на пути к смерти. И какая разница – что там, за стенами, дождь или снег? Сейчас ей почему-то мучительно захотелось узнать, какой сегодня день.

«Наверное, Господь наказал меня за гордыню. Я так хотела стать королевой, стремилась к роскоши и власти. В моей душе не было смирения. А теперь хочется выть – как волчице, у которой отобрали волчонка. Отобрали и убили!…»

Марина громко застонала – на полпути между сном и бодрствованием. Проснулась Аленка, присела на постели, спросила:

– Что с вами, Мария Юрьевна, неужто сон дурной привиделся?

– У меня больше не осталось добрых снов, Хелена.

– Давайте, Мария Юрьевна, вместе поплачем, – предложила Алена. – Может, вам и полегчает тогда…

– Давай, милая…

Служанка присела на постель к госпоже, обняла ее, и они застонали-завыли вместе, в голос.

За дверью послышался шум, возня, шаги. Потом кто-то открыл засовы, вошел в оружейную. Марина вгляделась – в дверях стоял сотник.

– Что ж вы в голос плачете, воительницы? – сочувственно спросил Федор. – Вчера так на меня бросались – думал, впору осадное положение вводить. А нынче воете, как дети малые! Не пойму я вас никак…

– У всякого человека есть мгновения слабости, – гордо ответила Марина.

– Несчастная она, Мария Юрьевна! – плача, объяснила Аленка. – У нее сына убили! У-у-у!

– Что ж мне делать с вами?… – вздохнул сотник. – Не я воренка убивал – сами знаете!

– Не воренок он, а царевич Иван Дмитриевич! – отчеканила Марина. – Запомни, пан!

– Прости, пани, сорвалось… Ради Христа, прости! Все так несчастное чадо твое называют, и я за всеми повторил, по привычке!

Марина вырвалась из обнимающих рук Аленки, подбежала к Федору, снова стала перед ним, как вчера – близко-близко, глаза в глаза.

– Я – московская царица, слышишь, пан! Я была не просто женой царя Димитра, а коронованной царицей. И значит, сын мой – царевич! Кто бы ни был его отцом!

– Горда ты, пани, слишком… В этом, видно, и беда твоя! – с тяжелым вздохом промолвил Рожнов. – Послал бы тебе Господь смирения – жилось бы легче! Разбудили вы меня воплями своими – хотел узнать, что и как…

Рожнов пошел было к двери, но Марина остановила его, схватила за рукав, сказала почти уважительно:

– Спасибо тебе, воин.

– За что, пани?

– За то, что не позволил черни над живым царем Димитром надругаться. За то, что дал ему легкой смертью умереть. За выстрел твой из пищали – благодарю!

– Откуда ты знаешь про выстрел мой? Аленка уже раззвонила в колокола монастырские? У, лазутчица! – шутливо погрозил ей кулаком сотник. – Самый наивреднейший человек во всем моем войске и есть!

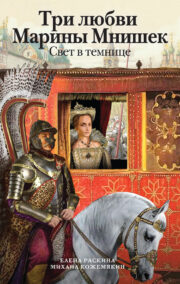

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.