Ибо рядом с Мариной в те дни был, разделяя с ней защиту Заруцкого и стремительные броски его конного войска, другой Ян, Янчик, ее светлоглазый малютка сын. Заруцкий обожал малыша, воплотившего для него не только мечту о власти (ведь маленький Ян, крещенный по православному обряду Иваном, был законным претендентом на московский престол!), но и давнюю мечту о сыне, будущем воине и мужчине! А суровые усатые рубаки, шедшие за Заруцким в сечу и на смерть, всерьез считали «казачка Ванюшку» сыном своего лихого атамана, и этого, по их мнению, было уже достаточно, чтобы ему, возмужав, царствовать.

Сперва надежда, что ее малютка сын станет царем на Москве, казалась Марине легко осуществимой. В год 1612-й казачьи полки Заруцкого стояли под самой Москвой, осаждая засевшую там кучку бояр-изменников и упрямый польский гарнизон. Марина смирилась с тем, что оказалась на стороне тех, кто называл ее соотечественников «ворами и захватчиками»: ведь поляки так жестоко обошлись с нею, высокомерно и презрительно отказав ей в помощи в Тушинском лагере. Теперь все, или почти все, кто мечтал об изгнании «ляхов» и воцарении нового московского царя, с надеждой взирали на атамана Заруцкого – испытанного воина, который мог повести разрозненную рать разоренной страны к победе.

Быть может, так бы оно и было… Но злопамятные московиты не пожелали видеть на престоле «проклятого паньина Маринкиного сына». Заруцкий мог бы возглавить все русское войско, и другой герой – князь Дмитрий Пожарский, наверное, согласился бы стать просто одним из его воевод, но для этого атаману пришлось бы отказаться от Марины и от своих честолюбивых мечтаний. Заруцкий не был бы Заруцкий, если бы предал свою мечту о власти. Любимый Мариной рыцарь Ян не был бы собою, если бы предал ее. Заруцкий выбрал верность и любовь. И, конечно, мечту о власти…

Привыкший брать от жизни все, Заруцкий сделал слишком большую ставку – и проиграл. Марина помнила его падение, продолжавшееся около двух лет, – медленное, но неуклонное, как слабеющий полет смертельно раненного орла. Она видела, как сгибаются под тяжестью невзгод и поражений могучие плечи атамана, как блекнет в его очах живой огонь. Она разделила с Иваном Заруцким его путь к гибели вплоть до последнего шага.

Сначала атаман упустил воинскую славу. Безупречный и благородный Дмитрий Пожарский, приведший из Нижнего Новгорода отряды ополченцев, поклявшихся освободить Москву, одержал над поляками несколько блестящих побед, затмивших сияние прежних лавров атамана. В дикой ревности Заруцкий хотел убить счастливого соперника, но потерпел провал, а казаки начали оставлять его, острым чутьем прирожденных разведчиков распознав новую силу. Один за другим отпадали от «Маринкиного заступника» города и крепости. Так атаман начал терять войско.

С таявшими день ото дня казачьими отрядами Иван Заруцкий и Марина отступили сначала в город Михайлов на Рязанщине, потом – в Коломну, потом – под Воронеж. В пути их нагнало известие об избрании на царство юного Михаила Романова, и Марина поняла, что это – конец, вернее, начало конца. По пятам за черными вестями шло высланное против «воровского атамана» сильное московское войско князя Одоевского.

Но Заруцкий не привык сдаваться. Под Русским Рогом, близ Воронежа, он дал преследователям бой, и два дня военное счастье колебалось, не слететь ли ему вновь на пламенный клинок атамана. Казаки бились отчаянно, не раз заставляя отступать в беспорядке дворянскую конницу, а стрельцов – пятиться за свои деревянные рогатки и гуляй-городки. Но исход битвы решило многолюдство московской рати и немолчный рев ее тяжелых пушек. Когда надежды на победу более не осталось, две тысячи казаков нанесли своему атаману последний удар: изменили и перешли на сторону Одоевского. Уводя из-под удара свои последние, страшно поредевшие сотни, Заруцкий безлунной ночью переправился через реку Дон и ушел в спасительные степи.

Марина навсегда запомнила многодневный переход через безводное равнинное пространство между реками Доном и Медведицей. Измученные казаки Заруцкого отмечали каждую пройденную версту павшими лошадьми, трупами товарищей, умерших от ран. Московская конница шла по пятам, безжалостно убивая и хватая отставших. Пленных казаков воеводы пытали каленым железом, повторяя один вопрос: «Где разбойник Ивашка Заруцкий? Воруха Маринка с сыном своим воренком – вживе ли еще?»

Да, они были живы. Как ни страшен был их степной крестный путь, Заруцкий ни на минуту не забывал о Марине и ее маленьком сынишке, уделяя им последний кусок сухого хлеба, последний глоток воды, устраивая на лучшем месте на стоянках. Кажется, Марина начинала понимать, что у любви есть и другое лицо – не изящные ухаживания и льстивые речи, не роскошные дары и пышные балы и даже не романтические признания среди шепота ночного сада, а эта беззаветная и великодушная преданность простого сына диких степей. Кроме Заруцкого да считаных сотен верных казаков, только два человека из прежней жизни оставались теперь подле Марины – верная подруга Барбара Казановская и духовник, португальский монах Николо де Мелло.

Неожиданное спасение ждало их за крепкими белыми стенами Астрахани, старинной столицы могучих татарских ханов, а ныне – богатого окраинного города Московского государства. Здешний воевода, окольничий князь Иван Хворостинин, поставленный на город еще «государем Димитрием Ивановичем», первым супругом Марины, встал на сторону Заруцкого. Обосновавшись в Астрахани, атаман снова воспрял духом. Он собирался поднять на борьбу против «щенка Мишки Романова» угнетенных московитами ногаев, вольнолюбивых волжских и яицких казаков. Марина наслаждалась отдыхом в цветущем южном городе, казавшемся ей ожившим видением из прочитанных в детстве сказок о дальних странствиях. Но счастье вновь только издалека поманило Марину.

Посланные против атамана Заруцкого московские воеводы наводнили Астрахань своими подголосками и тайными письмами, призывавшими жителей «отложиться от воровского атамана и злой еретички с приплодом» и целовать крест законному царю Михаилу Федоровичу. Вспыхивавшие то здесь, то там заговоры разъяренный Заруцкий со своими казаками топили в крови. Так был убит, непонятно – по навету или за измену, астраханский воевода Хворостинин и еще многие. Кровавые расправы еще больше озлобляли астраханцев против «казачьей вольницы». В разгар мая лета 1614-го от Рождества Христова появления под городом пятисот стрельцов и присяжных казаков во главе с сотником Василием Хохловым стало довольно, чтобы вся Астрахань поднялась по набату на восстание.

Не сумев удержаться за стенами Астраханского кремля, атаман с Мариной, ее маленьким сыном и несколькими сотнями верных казаков ушел на стругах в соленые воды Хвалийского моря. Двумя днями позднее стайка стругов, над которыми реял значок Заруцкого, внезапно вернулась к Астрахани, чтобы пробиться мимо города вниз по Волге. Но в город уже успело вступить главное московское войско во главе со старинным преследователем Заруцкого – князем-воеводой Иваном Одоевским. Гром десятков орудий, град каленых ядер и крупной дроби встретили деревянные кораблики. Один за другим разбитые челны тонули в кипевшей от всплесков воде, и казацкая кровь окрашивала волжские волны…

К исходу дня только три струга, напрягая пробитые в десятках мест паруса, летели по волжской глади. Неполная сотня казаков, последнее войско Ивана Заруцкого, в мрачном молчании латали борта и перевязывали раны. На переднем стоял у кормила сам атаман, и невеселые думы бороздили морщинами его потемневшее от пороховой гари лицо. Марина сидела у его ног на кошме и нежно баюкала маленького Янчика. Она понимала, что их бегство приближается к неизбежному концу, но подле этого мужественного и большого человека ей почему-то совсем не было страшно…

Новый приют они нашли в Медвежьем городке, странном казачьем поселении на берегу реки, которую спутники Марины называли непривычным для ее уха словом «Яик». Эта столица вольных людей, к которой жило несколько сот бородатых воинов и их семьи, представляла собою несколько деревянных изб, одна из которых служила церковью, а другая – атаманским «дворцом», и беспорядочное скопление деревянных землянок. Тем не менее поселение окружал поддерживаемый в отменном порядке частокол, опоясывали земляной вал и ров для обороны от неприятеля, а из деревянных бойниц глядели наружу полдюжины пушек.

Большинство обитателей Медвежьего городка в свое время успело повоевать в войске Заруцкого, а верховодили там два его прежних есаула – Треня Ус и Яшка Верзига. Иван Заруцкий рассчитывал получить у своих старых соратников убежище и защиту… Атаманы Медвежьего городка приняли его с распростертыми объятьями и обещали помочь – как показалось Марине, обещали слишком многословно и не слишком искренне…

А на следующее утро на реке забелели паруса подходившего царского каравана – многих больших воинских стругов, несших сильное стрелецкое войско и пушки. По берегу подоспела конница – тысяча ногаев, присягнувших на верность Михаилу Феодоровичу, и верховые стрельцы.

Медвежий городок встретил непрошеных гостей дружной пальбой из всех стволов. Ей ответила канонада царских орудий и леденящий душу боевой клич ногайских всадников, стремительно пролетевших вдоль частокола и выпустивших тучу стрел…

Так продолжалось целый день. Казаки, во главе которых встал опытный в обороне крепостей Иван Заруцкий, держались крепко. Царским воеводам опять не удалось ни на шаг приблизиться к победе. Наконец солнце боевого дня начало клониться к закату…

Закат долго полыхал над Яиком, крася его рябящиеся зыбью воды огненными отблесками, словно эта могучая холодная река струила не воду, а жидкое пламя. Марине вдруг вспомнилась читанная у стародавних латинских книжников история злосчастного города Помпеи, в одну ночь поглощенного со своими домами и жителями раскаленным потоком, хлынувшим из недр роковой горы Везувиус… Конечно, этот земляной и деревянный Медвежий городок был так не похож на беломраморный град на берегу счастливой Адриатики, но вдруг и его ждет такая судьба? Вдруг выйдет из обманчивого русла кипящая лава войны, перевалит за крутые валы, за сосновые частоколы, пожрет до единого этих вольных бородатых людей с их женами и чадами, а с ними и ее, несчастную Марину Мнишковну, и ее беззащитного маленького Янчика?

В невольном ужасе Марина замотала головой, отгоняя страшное видение, и крепче прижала к груди малютку сына, завернутого в пеструю ногайскую кошму. Мальчик проснулся, посмотрел на нее все понимающими ясными глазенками и вдруг зашелся в новом приступе мучительного грудного кашля. Марина баюкала его, пыталась согреть своим дыханием и теплом своего тела и чувствовала, как у нее рвется сердце! Участливые расторопные казачки, чудного яицкого говора которых Марина почти не понимала, тотчас приспели на помощь, помогли напоить Янчика теплым молоком и все совали ей пахучие пучки каких-то сушеных трав.

– Пожалуй, запарь для мальца! – с трудом разобрала она.

Опасливо оглядываясь поверх частокола (хотя с закатом московская артиллерия прекратила пальбу), приблизился Маринин духовник, Николо де Мелло. С бранью он принялся разгонять казачек, орудуя своими длинными четками, словно плетью.

– Вон пошли, ведьмы, еретички, дщери Вельзевуловы! – кричал он по-польски, искренне полагая, что так эти «дикарки», изъясняющиеся на странном наречии, поймут его лучше, чем по-московски. – Не смейте опоить царевича своим варварским зельем! Гоните их, дочь моя, – обратился он к Марине. – Они, несомненно, подсыпали в свое зелье толченых жабьих костей или какое иное бесовское снадобье! О мерзкая страна, о чудовищные люди!!

Бойкие бабы ответили ему целым потоком странных лающих слов и принялись лупцевать потрепанного августинца чем попало под одобрительный хохот своих мужей, с интересом наблюдавших с вала. Марине пришлось прийти на помощь незадачливому духовнику и спасать его от поругания. Щедро расточая проклятия и призывая на головы варваров все кары небесные, Николо де Мелло припустил вдоль вала забавной трусцой. Вероятно, отправился разыскивать какой-нибудь казачий котел, где варилась уха или каша: простодушные варвары щедро угощали «сердитого иноземного попа» своей грубой пищей, не забывали налить и чарку…

Как только стих раскатистый гром пушек, засевшее под защитой валов население Медвежьего городка с удивительной легкостью вернулось к своей немудрящей повседневной жизни. Казачки, голосисто перекликаясь и весело посмеиваясь, разводили огонь и стряпали еду, словно и не было жуткой гибели их разорванных ядром подруг. Ребятишки носились бойкими стайками, собирая в траве московские ядра и таская их на валы – им забава, а пушкарям сгодятся для ответного выстрела. Казаки в ожидании ужина сбивались ватажками, по рукам гуляли чарки и кружки с хлебным вином, с пенным пивом, зазвучали ядреные шутки и взрывы раскатистого мужского хохота. Молодой звучный голос от души затянул песню.

Кто-то уже поправлял поврежденные обстрелом землянки, кто-то таскал свой скудный скарб под защиту валов, «чтобы огненным боем не порушило». Везде чистили пищали, заряжали пистоли, точили сабли и топоры. От деревянной церквушки, где собралась самая большая толпа, донеслось тихое, дребезжащее пение старенького священника, подхваченное нестройным, но мощным хором мужских и женских голосов. Отпевали убитых в бою…

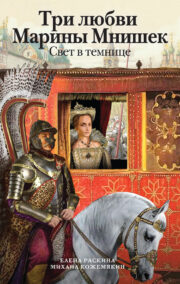

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.