Рассвело уже совсем. Они стояли по колено в воде, отвратительно пахшей гнилью, среди густого прибрежного ивняка, уходившего прямо в реку. Звенели тучи комаров, садившихся на лицо, на руки, жадно пронзавших кожу острыми носами-хоботками и пивших кровь. Николо де Мелло держал на руках Янчика, завернутого с головой в кошму и мужественно подавлявшего в своей детской груди плач. Егорка бережно поддерживал Марину, которую заметно мутило после увесистого удара духовника, а на виске у нее вздувался багровый желвак. Но если бы не бесцеремонная решительность августинца, отчаявшуюся женщину нипочем не удалось бы увести в тайное место.

Порою до них долетали перекликавшиеся голоса московских стрельцов, выстрелы. Их искали, обшаривая Медвежий остров. Когда беглецам казалось, что преследователи приближаются, они, стараясь не плескать водой, брели среди коряг и гниющих водорослей, камышей и осоки, куда указывал Егорка, самый молодой, но самый опытный в подобных делах среди троих взрослых.

– Послушайте, де Мелло, – подала наконец слабый голос Марина, которой давно не терпелось задать своему духовнику этот острый вопрос. – Вы сегодня проявили себя с неожиданной стороны и, вынуждена признать, спасли этим меня и Янчика. По крайней мере, на некоторое время… Но как вы, слуга Господень, брат ордена, отвергающего насилие, посмели ударить не просто женщину, а свою духовную дочь?

Де Мелло, у которого на лице застыло смешанное выражение страха и собственного достоинства, даже не подумал оправдываться:

– Дочь моя, когда речь идет о спасении жизни, на моем месте не поколебался бы и святой Франциск Ассизский. Вы нипочем не хотели уходить, а этот молодой дикарь в своем ложно понятом благородстве тоже готов был остаться и глупо позволить убить себя и вас! Вот я и взял на себя грех… Молчите лучше, молчите! Кажется, они опять приближаются…

Егорка сделал красноречивый жест, приложив палец к губам, и осторожно прислонил Марину к корявому стволу ивы. Затем изобразил руками нечто вроде скользящего движения змеи в одну сторону, в другую, попытался улыбнуться Марине и даже подмигнул. Вероятно, это должно было означать: «Стойте здесь и ничего не бойтесь. Я схожу, разведаю, что и как». Марина заставила себя ободряюще улыбнуться в ответ и кивнула. Казачок ловко скользнул в заросли камышей…

Он возвратился настолько быстро, что Марина даже не успела разобраться, какое из чувств сейчас сильнее всего в ее измученной душе: тревога ли за маленького сына, боль от утраты возлюбленного или все же отупляющая безразличная усталость. Уже не хоронясь, Егорка подбежал, высоко вскидывая ноги и поднимая фонтаны воды, в руке у него была сабля.

– Все, Марина Юрьевна, за горло взяли! – отчаянно выдохнул он. – Со всех сторон идут, должно, кольцо вокруг острова замкнули. Немчин какой-то распоряжается, шапка у него железная, бирн морион[98], и портки с буфами…

– Наемник, – блекло сказала Марина. – Однако московских псов нечего уськать на травлю… Они в ней сами искусны.

– Это хорошо, что стрельцов ведет офицер из доброй старой Германии! – встрепенулся де Мелло. – Рыцарство германских дворян прославлено по всей Европе! Мы сможем сдаться под его защиту, он не позволит кровожадным варварам причинить нам зло.

– Надолго ли? – вздохнула Марина. – Не обольщайтесь, отец мой, всем заправляет все равно царский воевода, и меня не ждет ничего хорошего. Я знаю этих людей и эту жестокую страну.

Она решительно повернулась к августинцу и снизу вверх положила руки на его плечи:

– Но вы ступайте, сдайтесь и воззовите к милосердию этого ландскнехта. Бог не оставит вас… Возьмите с собою моего Янчика! Даже московиты не решатся причинить зла невинному ребенку… Я надеюсь! Не открывайте кошмы, де Мелло, если я посмотрю в его глазки еще хоть раз, я не смогу сделать того, что должно… Идите, святой отец, и да сохранит вас и моего сына Святая Божья Матерь из Ченстоховы!

Тяжелая нижняя челюсть португальского монаха вдруг отвисла и мелко задрожала. Он уставился на Марину таким трагическим взглядом, что ей даже пришлось прикрикнуть на него:

– Пошел же, живее!!!

Николо де Мелло неловко повернулся, сгорбился, прижимая к себе мальчика, словно пытаясь защитить его своим телом, и тяжело побрел к берегу, путаясь в мокрой рясе. Чувствуя, что его забирают от матери, Янчик вдруг забился в кошме, пытаясь вырваться, закричал отчаянно:

– Мама, мама, я хочу к маме!

– Я сейчас, мальчик мой, я уже иду!!! – что есть сил крикнула в ответ Марина и захлебнулась слезами.

Угрожающе-радостный хор стрелецких голосов был им ответом: и женский, и детский крик был услышан преследователями, они со всех сторон мчались на звук, раздвигая бердышами камыши, круша горячими ударами ветви ивняка.

Казачок Егорка осторожно распрямил поникшую Марину и протянул ей лук с наложенной на тетиву стрелой. На простом открытом лице оруженосца Заруцкого появилась почти радостная упоенная улыбка – почти такую же Марина не раз видела перед битвой на лице своего любимого атамана Яна.

– Ну что, государыня Марина Юрьевна, вы за мною становитесь, за спиной! – деловито, словно побратиму-станичнику перед боем, разъяснял он. – Вторую стрелку выньте и в зубки возьмите, чтоб шустро успеть переменить. Который супостат первым из камышей рожу покажет – стрелите его прям в глаз! А я – с саблей, покуда жив, никого из стрельчишни до вас не допущу!

Марина посмотрела на него с тихим укором, как на драчливого мальчишку.

– Егорка, Егорка, – тихонько проговорила она. – Я – слабая женщина, не казак и даже не казачка. Я не могу драться… Тебя я хочу просить о другой службе! О последней.

Она почти ласково прикоснулась пальцами к лезвию сабли молодого казака, и тяжелый боевой клинок послушно последовал за рукой молодой женщины. Марина приставила острие к своей груди, там, где под платьем билось измученное сердце. Посмотрела Егорке в глаза – уже твердо, повелительно… Стрельцы орали и трещали сучьями уже совсем близко… Сказала тоном, каким привыкла повелевать людьми этой непонятной и непостижимой, далекой и безмерно близкой страны:

– Коли, казак, в сердце! Исполняй мою волю! К ним живой – никогда!..

Зрачки Егорки вдруг расширились на полглаза, потом вдруг судорожно сузились почти в точку, потом снова широко раскрылись. Никогда больше не видела Марина, чтоб так дрожали у человека глаза. Сабля в руке оруженосца напряглась было, упершись Марине в грудь, и она еще успела прошептать: «В руки Твоя, Господи…» Почему-то по-русски, не по-польски, не по-латыни, как учили в детстве.

Но сабля вдруг отклонилась и, описав в воздухе правильную красивую дугу, с плеском упала в воды реки Яик.

– Никогда! Никогда!! Никогда!!! – троекратно повторил Егорка, пятясь от Марины, словно от прокаженной.

Повернулся в сторону реки. Потом снова обернулся, взглянул на Марину пристально и хотел что-то сказать, но только беззвучно шевельнул губами. Прянул вперед, нырнул в мутную воду, как был, в зипуне и шапке. Следующий раз вынырнул уже в дальних камышах, едва видимый Марине, вдохнул воздуха и снова ушел в глубину, поплыл под водой. С тех пор она не видела оруженосца Егорку, но порою молилась, чтобы хоть этому, последнему из казаков Заруцкого удалось спастись.

Марина высоко подняла лук и, оттянув тетиву насколько хватило сил, запустила единственную стрелу ввысь, прямо к солнцу, такому далекому и такому безразличному к страстям и страданиям человеческим. Остро вонявшие прелым сырым сукном, мужским потом и перегаром бородатые люди окружили ее, и она спокойно ждала града оскорблений, а может быть, и ударов. Но у нее только вырвали оружие и сильно, но беззлобно схватили под руки, выдернули из зеленой ряски, подняли на воздух и так понесли на берег.

– Не бойсь, не бойсь! – приговаривали грубые голоса, то ли надсмехаясь над пленницей, то ли действительно желая украдкой поддержать ее.

На берегу ее со всех сторон обступили стрельцы и принялись с любопытством разглядывать знаменитую польскую «воруху и колдовку».

– Гляди, робяты, махонькая какая, словно пичужка… И нос у ней на птичий клюв похож! – не скрывая изумления, воскликнул голубоглазый молодой стрелец. Здоровенный бородач с золотой серьгой в ухе дружески огрел его кулачищем по спине:

– Берегись, Кузька, околдует тебя диво-птица заморская, – и отпустил такую сальную остроту, которую Марине и слушать было гадко.

– Ну, разгавкались, кобели! – осадил зубоскалов насупленный десятник, исполненный сознания важности свершаемого государева дела. – Осади назад от полонянки! Давай, веди ее к голове! Да накиньте ей епанчу, бездельники, промокла ж вся, болезная…

Плечи Марины заботливо укутали стеганым плащом, а один из стрельцов, поколебавшись, даже предложил ей медную баклажку:

– Попей, пожалуй! Травничек на хлебном вине.

Марина с благодарностью отказалась от стрелецкого зелья и, умоляюще сложив ладони, обратилась к своим караульщикам:

– Братцы-стрельцы, где мой сынок, мой Яничек? Скажите, ради Бога нашего Иисуса Христа и всего милосердия его!

– Жив-здоров твой малец, на струг его отвели к голове нашему, Пальчикову Гордей Иванычу! – охотно ответил десятник, щедро угостившись «травничком» своего подчиненного вместо Марины. – И чернеца латинского также вживе поймали.

От облегчения у Марины потемнело в глазах, но стрельцы крепко держали ее и вряд ли даже заметили слабость своей пленницы.

– А атаман, Иван Заруцкий, что? – пролепетала она непослушным языком.

– Ивашку-то разбойника тяжко вязать было: ловок черт на саблях! – с невольным уважением отозвался один из стрельцов. – Да мы управились: неводом его, окаянного, оплели, так в неводе и лежит на воеводском струге, а лекарь, немчишка, ему раны пользует.

Десятник смерил говорливого стрельца взглядом и многозначительно показал ему кулак. Как видно, отказать несчастной матери в просьбе рассказать о судьбе сына он не мог, но не считал, что пленнице надо знать больше.

Внезапно стрельцы примолкли и подтянулись. Размашистой деревянной походкой, скрипя высоченными желтыми ботфортами, к ним подошел одетый по-европейски офицер в железном шлеме с облезлым плюмажем и с лицом надменным и бесцветным. Марина поняла, что это именно тот немецкий наемник, о котором недавно рассказывал Егорка.

– Герр капитан, – заговорила она по-немецки, умоляюще глядя на наемника. – Окажите мне великодушие, позвольте увидеть моего сына, утешить его! Вы не можете отказать…

Желчное лицо офицера вдруг перекосила злобная судорога.

– Молчать, ты, католическая ведьма, польская шлюха! – брызгая слюной, выкрикнул он и со всей силы хлестнул Марину по лицу ручищей в жесткой кожаной краге.

Голова Марины мотнулась так, что ей показалось – чудом не соскочила с плеч. Рот быстро наполнился противным солоноватым вкусом крови. «Вот оно, рыцарство германского дворянина!» – с горькой иронией вспомнила бедная женщина слова Николо де Мелло.

Немец сделал стрельцам повелительный жест и зашагал впереди с гордым видом победителя. Как видно, ему не терпелось похвалиться перед стрелецкими начальниками, что именно он и никто другой схватил опасную преступницу государеву.

Так начались для Марины тягостные дни плена. Государевы струги, гордясь своей подавляющей мощью, проплыли мимо затаившегося Медвежьего городка и стали спускаться вниз по Яику, к Хвалынскому морю. Старший стрелецкий голова, Гордей Пальчиков, человек немолодой и обремененный служебными заботами, едва взглянул на Марину, удостоверяясь, что «сия воровка вживе взята», распорядился приставить к ней крепкий караул и беречь «аки ока зеницу» и, казалось, перестал замечать. Все время этот неулыбчивый суровый военачальник проводил сидя на корме своего струга за собранным из пустых бочек и досок столом и составлял пространные донесения о походе для Астрахани и для Москвы или просто казался погруженным в важные раздумья.

Второй голова, еще молодой и приятный наружностью Севастьян Онучин, которого стрельцы называли между собой «Сахаркой» за ослепительную улыбку белых и ровных, словно сахарных зубов, наоборот, проявлял к Марине самый живой интерес. Распоряжаясь на струге или просто стоя в начальственной праздности подле борта, он постоянно останавливал на пленнице тягучий и лукавый взгляд своих ярко-карих, как молодой мед, глаз и улыбался сладко и несколько таинственно. Заботами Севастьяна-Сахарки Марине в начале ее печального путешествия не приходилось жаловаться на иные тяготы плена, кроме отсутствия милой свободы. Злобного немца-капитана молодой стрелецкий голова подверг жесточайшему разносу на неплохом немецком языке и до пленницы больше не допускал. На кичке самого большого струга стрельцы соорудили для нее нечто вроде шатра из запасного паруса, и, хотя снаружи денно и нощно дежурили четверо вооруженных до зубов часовых, Марине было предоставлено даже некоторое уединение. Еду ей носили из воеводского котла, в котором готовили так же просто, но почище и повкуснее, чем для обычных воинских людей.

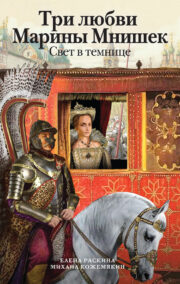

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.