– Ах, воин, – грустно сказала Марина, – когда душа человеческая до самого края доходит, о таких вещах не думается. Я, пан, до самого края дошла, а ты?

– Да и я, Марина Юрьевна, столько всего повидал, что трудно мне, как в юные годы, в людей да в Бога верить… Может, это и значит – до самого края дойти?

– А я, пан Теодор, когда веру в людей теряла, все равно в Бога и его помощь верила. Значит, ты еще подалее меня зашел!

– Может, и подалее, да только ни к чему нам про это разговаривать. У меня – служба, у тебя – неволя. Каждый свое ярмо тянет…

– А сбросить ярмо не хочешь, сотник?

– Да как его сбросить, пани?

– Не государю своему служи – мне…

– Тебе? Я крест Михаил Федоровичу целовал, пани!

– Крест целовал? Детоубийце?

– Когда я крест целовал, царь наш еще детоубийцей не был. А присягу у нас на Руси не меняют…

– Неужто не меняют? – усмехнулась Марина. – Ваши бояре да дворяне из одного лагеря в другой как крысы бегали… То Димитру служили, то Шуйскому, то Тушинскому государю, а то и Яну Заруцкому! А Филарет ваш у нас в Тушинском лагере патриархом был! А в митрополиты Ростовские его еще Димитр убиенный пожаловал!

– Знаю я, пани, что на боярах наших клейма негде ставить, шельмы они редкие. Да только я государю юному слово дал.

– Что ж, рыцарю не пристало от слова своего отрекаться… Соблюдай свою присягу, рыцарь!

Марина отвернулась от сотника и обиженно замолчала. Смотрела на город, на купола церковные, на реку Коломенку, которая серебристой лентой струилась вдали, – словно в кудрях у красавицы юной запуталась… Узнице представилось, что она подходит к воде, близко-близко, зачерпывает ее ладонью, умывает лицо, и вдруг кто-то ласково, нежно прикасается к ее плечу. Она оборачивается. Это Янчик, совсем такой, каким его забрали от нее, только с петелькой на шее… И говорит он: «Матушка! Не плачь! Я – живой… Я у доброго Бога на небе!» Марина глухо вскрикнула и покачнулась, все поплыло у нее перед глазами: и церковные купола, и тихие улочки, уже освободившиеся от снега, и река, на которой растаял лед…

Сотник успел подхватить ее, она уткнулась лицом в его пахнущий пылью кафтан и зашептала, мешая польские и русские слова: «Янек! Янчик! Я тебе кохам, мальчик мой милый…»

– Привиделся тебе сынок убиенный? С ним разговариваешь? – догадался сотник.

– Так, пан, – еле слышно прошептала Марина.

Рожнов помолчал, посмотрел, как птицы устраивают в небе над церковными крестами веселый хоровод, а потом вдруг решился. «Она, не ровен час, еще руки на себя наложит, по сыну тоскуючи. А ведь грех это страшный, смертный! Солгать ей! Во спасение… Бывает же ложь во спасение, Господи?!» – подумал он. А вдруг и не ложь это вовсе? Шепчутся же на Москве, что жив-де воренок, ушел – то ли палач пожалел, то ли сам государь, то ли не его повесили, то ли не вешали вообще. Сам же Рожнов мертвого мальца в петле своими очами не видел!

– Слышишь, пани Марина, – прошептал Рожнов. – Ты погоди, пока сына своего хоронить, погоди! Слухов у нас на Москве множество… Так вот, слыхал я на Москве, что, может, жив он.

Марина отпрянула от сотника, сказала тихо и жестко:

– Ты смеяться надо мной изволишь, пан? Или так утешаешь?

– Не смеюсь я над тобой, вот те крест!

– Так, значит, утешаешь? Сказку для меня придумал? Спасибо тебе, добрый человек, но лучше не лги! Хелена мне тоже солгать пыталась, но я ей не поверила!

«Хитра Аленка, тоже, видно, байками про сына спасенного Марину утешить пыталась…» – подумал Рожнов, а вслух сказал:

– Я и сам не знаю, правда ли это, но слух один по Москве ходит. Что другого мальца несчастного у Серпуховских ворот повесили! А сын твой – жив, и прячут его по приказу государя нашего милосердного Михаила Федоровича! Так что рано тебе, Марина Юрьевна, о смерти думать!

– Другой ребенок? Опять? – не поверила Марина. – Это уже было когда-то, в Угличе…

– О чем ты, пани?

– Другой ребенок в Угличе вместо принца Димитра погиб. Его Иваном Истоминым звали. Так мне Димитр рассказывал. В Ярославле, в ссылке, я много о смерти Димитра думала. И решила: его, верно, Иван Истомин к себе призвал. Тот мальчик, что за принца погиб. Искупил Димитр смертью своей ранней невинного ребенка кровь. Нельзя, видно, чтобы один за другого погибал. А если мой сын и жив, то на кого новая, невинная кровь ляжет? Пусть на меня, Господи, пусть на меня! Я одна во всем виновата!

«Вот ведь сорвалось с языка! – подумал Рожнов, слушая ее бессвязные, странные речи. – Теперь ведь и вправду в сказку мою поверит! Но пусть лучше верит, что сын ее жив, чем так мучается!»

– Ах ты, горемычная… – с тяжелым вздохом сказал сотник. – Видно, никто тебя не утешит, кроме Господа. А может, и не было другого ребенка…

– Как не было, Теодор? Ты же сам только что говорил!…

– Может, по цареву приказу сына твоего еще живым из петли вынули и прочь увезли… Разное люди говорят.

– А чьим же прахом тогда пушку зарядили и в сторону Польши выстрелили?

– Может, порохом обычным выстрелили, а народу соврали, что это прах чада твоего был! – извернулся Рожнов. – Народ-то, известно, разным байкам верит, а люди знающие сомневаются…

Марина схватила Федора за руку, заглянула ему в глаза и умоляюще прошептала:

– Кто сомневается?! Какие люди?!

– У нас, пани Марина, истина в кабаках да в кружалах живет. Там и говорят… А лишнего тебе знать не надо. У нас за такие разговоры с дыбы рвут.

– Благодарю тебя, Теодор… Имя твое значит «Богом данный». Ты мне Богом дан, как друг последний.

Федор отвел глаза, отвернулся – не мог выдержать ее взгляд. Стыдно ему стало за свою ложь, но теперь уж, видно, до конца лгать придется, измышлять историю про спасенного царевича Ивана Дмитриевича. Слухи о воренке несчастном по Москве разные ходили, это верно, но Рожнов никогда этим слухам не верил. Знал он наверняка, что государь Михаил Федорович отдал-таки страшный, лютый приказ ребенка невинного убить. Знал Рожнов и о том, что сам Михаил Федорыч не хотел смерти дитяти, а надоумила его матушка, великая старица Марфа Ивановна. Сказала государыня-инока, что для блага государственного, для России это надобно, чтоб смуту в русских землях навсегда прекратить.

Только понимал Рожнов и умом, а, главное, сердцем, что не угроза крепкой власти дитя малое. Ежели народ русский род Романовых почитает, то и без смерти воренка чтить будет. Что-то тут великая старица Марфа Ивановна недодумала… А вот как бы смерть дитяти Романовым после не аукнулась, горем великим их роду не откликнулась! Но врать теперь тебе, Федор Зеофилактович, и вправду придется! И кто тебя только за язык дернул! Так извертишься, так изолжешься, что и сам поверишь в спасение бедного дитяти!

– Ты меня, Марина Юрьевна, раньше времени не благодари! – осторожно сказал Рожнов. – Может, и вправду слухи это… Я головой не поручусь!

– Нет, я тебе верю, он жив, жив, мальчик мой милый! – горячо воскликнула Марина, и Федор зажал ей рот, чтобы не кричала о своей радости на весь кремль. Вдруг кто подойдет незаметно, подслушает…

Марина вырываться не стала – поняла, что надо молчать. Но глаза ее серые, словно гладь речная, смотрели на Федора с такой благодарностью и надеждой, что сердце сотника заныло. «Прости меня, Господи, за слова пустые, за надежду, рабе твоей Марии подаренную… – думал он. – Пусть она надеется, душа горемычная… Что ж ей еще остается?»

Он отнял ладонь, но Марина успела прикоснуться к его пальцам горячими губами.

– Ты что ж, Марина Юрьевна, делаешь? – смутился сотник. – Негоже тебе, высокородной госпоже, простому дворянину руки целовать! Это я к твоей ручке нежной припасть должен! Позволишь?

Вместо ответа Марина протянула ему узкую белую руку с тонкими, длинными пальцами – без колец. («Видно, все кольца с нее люди Сахарки Онучина еще на Медвежьем острове сняли…» – подумал сотник.) Федор поднес эту руку к губам – хотел почтительно, а вышло – нежно. Потом – не думая, не рассуждая, не сознавая, что делает, притянул Марину к себе, почувствовал сладкий, медовый запах ее кожи, черных, шелковистых волос. Марина ответила ему горячим, порывистым движением. Мгновение – короткое и томительно длинное – они простояли на валу обнявшись. Потом отпрянули друг от друга, тяжело дыша.

– Значит, служить мне будешь? Будешь? – настойчиво спрашивала Марина, заглядывая к нему в глаза.

– Служить не могу, а помогать буду, беречь, жалеть… Большего не проси – я присягу давал.

– А если убить меня твой царь прикажет, ты подчинишься, рыцарь?

– Мой государь – отрок добрый и честный, – уверенно сказал сотник, – он тебе жизнь сохранит.

– Сохранит? Ой ли?! – усмехнулась Марина. – Не верю я в его милосердие.

– А если сын твой и вправду жив, тогда поверишь?

– Тогда поверю, Теодор.

– Подожди, Марина Юрьевна, поговорим мы еще об этом… Когда время придет.

– Помяни мое слово, сотник, обманет тебя твой царь Михал. Обманет и предаст… Слыхала я от Яна Заруцкого, что на царя твоего матушка, старица Марфа, большое влияние имеет. Как она скажет, так Михал и сделает.

– Не так! – осерчал сотник. – Не так!

– Придется тебе, Теодор, решать, кому ты друг, когда приказ убить меня из Москвы получишь… – с горькой усмешкой сказала Марина. – Если сын мой и жив, то меня Михаил не пощадит.

– Не бывать тому! А если вдруг случится, то знай…

– Что знай?

– А что знай – то мне самому ведомо.

Оставшуюся часть прогулки Федор на Марину Юрьевну не смотрел, глядел все больше на стену. И она молчала, сурово сжав губы. Только и слышно было на крепостном валу, как шумит над Коломной веселый весенний ветер, унося прочь все тяжелое, зимнее, мутное. В душе Федора медленно зрело, высвобождалось, крепло что-то очень далекое от его воинской присяги и преданности молодому государю, что-то простое, человеческое, похожее на невольную, настоянную на прожитых годах и перенесенных утратах, невозможную, но глубокую и искреннюю нежность. А Марина чувствовала, что не верной службы хочет она от этого воина, а жалости и любви. Раньше не хотела, чтобы ее жалели, была слишком горда, верила в свой высокий сан московской царицы. Но теперь ее измученная, израненная, окровавленная душа робко просила обычной человеческой жалости и видела в этой жалости предвестницу любви.

С ранней юности Марина мечтала встретить рыцаря без страха и упрека: сначала она увидела этого рыцаря в Димитре, но несчастный Димитр погиб от рук черни. Тушинский царь, принявший на себя имя Димитрия Ивановича, был на самом деле Богданом Сутуповым, Богданкой, секретарем и доверенным лицом Димитра. В Богданке Марина видела лишь орудие мести, средство поквитаться с убийцами Димитра и вернуться в звание царицы московской.

Ян Заруцкий привлекал ее своей бьющей через край удалью, терпкой и жгучей мужественностью, хотя Марина знала лучше других, как он бывал лют и страшен, ее Ян (сама ведь удерживала его от ненужного пролития крови и лютых казней!). Заруцкий боролся за нее и сына (их сына!) до конца и погиб в страшных мучениях. Теперь, в башне, за шаг до смерти, к пани Марине пришел ее последний рыцарь, но разве ожидала она найти этого рыцаря в слуге нового царя, да еще и в одном из тех, кто 17 мая 1606 года ворвался в Кремль, чтобы убить Димитра и сокрушить ее счастье?!

Пути Господни неисповедимы. Значит, ей впервые дано право полюбить просто так, без горделивых мечтаний о сане царицы, без оглядки на гордыню и власть. Просто так – нежно и безоглядно… В обмен на помощь и жалость. Если только ее последний рыцарь и вправду поможет, а не придет однажды с удавкой, чтобы задушить ее по приказу царя Михаила. Дай бог, чтобы Теодор не смог этого сделать! Не зря ведь его зовут «Богом данным»…

Москва, Кремль, 1615 год

Полусотник Иван Воейков давно заметил, что друг его старый Федька Рожнов с Маринкой проклятой тайные разговоры ведет – то в оружейной, то на крепостном валу, а служанку Аленку то и дело в караульню к себе зазывает и о нуждах «Марии Юрьевны» спрашивает. Какая она, «Мария Юрьевна», – так, ляшка поганая, воровская женка! Вот и приходилось Воейкову о Федькиных делах в Москву отписывать, великой государыне-иноке Марфе Ивановне, матери царя Михаила Федоровича. А не поступал бы Федька так неразумно, не пришлось бы Ивану старого друга с потрохами закладывать. Отписывал бы, что все в башне идет ровно да гладко, сотник о государевом деле печется и Маринку-колдунью не жалеет. Можно было, конечно, соврать ради дружбы старой, проверенной, но не решился Ванька государыне-иноке перечить, надеялся через нее высоко подняться!

Царь-то у нас, понятное дело, еще молод да горяч, вот мать о его делах-то и радеет! Пока патриарх Филарет в польском плену пребывает, старица Марфа государством из своей кельи правит. А Мишка-то что? Он ведь без отца и матери не весит ничего. Так, отрок неспособный…

Федька Рожнов, голова неразумная, он у кого в псах верных ходит – у Михаила Федоровича! А Ванька Воейков хоть и по чину Федора ниже, а государя себе получше нашел. Пусть не государя – государыню… Казна-то нынче у кого, у Мишки, что ли? Нет, у старицы Марфы Ивановны в монастыре Вознесенском. Она и пожаловать может, и наказать, если что не так…

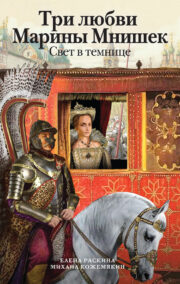

"Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" отзывы

Отзывы читателей о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Три любви Марины Мнишек. Свет в темнице" друзьям в соцсетях.