— Сдаешься, — уверенно сказал он.

— Скорее умру, — парировал Антилл.

Цезарион завопил с радостным одобрением:

— Ур-ра!! Мир! Ты мне нравишься. Давай-ка вставай, будем мириться. Никто еще не задавал мне такой трепки.

Антилл встал с суровым лицом, но тут же расплылся в улыбке, которая была едва ли не шире, чем у Цезариона, и принял протянутую ему руку с видимым удовольствием. Но все же он с сомнением смерил царевича взглядом сверху донизу.

— Ты щуплый, как девчонка. Наверное, ты неженка и нюня.

— Не мне судить, — сказал Цезарион. — А луплю, как Цезарь.

Антилл понимающе кивнул.

— Но ты ведь царь. Так сказала госпожа — и в Риме мне тоже говорили: Птолемей Цезарь — царь Египта, но его мать поможет, где нужно.

Диона затаила дыхание. Но Цезарион предпочел не возобновлять ссору.

— В драках с мальчишками неважно, царь я или нет. Ты же меня не испугался?

— Да, — согласился Антилл. — Но я — римлянин.

— И я — тоже, — подчеркнул Цезарион. — По крайней мере наполовину.

— А на другую половину — царь. И этим все сказано.

— А ты тоже не дурак, — заметил Цезарион. — Чего не скажешь о твоем отце, хотя дерется он хорошо. И моя мать любит его.

Антилл снова сел на землю возле шатра-кухни. С царским пренебрежением к своей одежде и внешности Цезарион устроился рядом.

— Моя мать умерла, — промолвил Антилл. — Отец говорил, что она могла бы стать царицей, если бы не была римлянкой. Я не знаю, любили ли они друг друга. В Риме мы не говорили о таких вещах. Это был взаимовыгодный союз — вот все, что я знаю. Однако она слишком далеко зашла. Люди говорят, что она умерла от стыда, но я думаю — от отчаяния.

Он говорил бесстрастно и обстоятельно, как истинный римлянин. Цезарион, бывший наполовину эллином, обнял его за плечи.

— Послушай, прости меня.

— Перестань, — свирепо, но без вражды в голосе сказал Антилл. — Октавия послала меня привезти отца домой.

— Не надо, не продолжай — я понял это, как только услышал твое имя. Ты хочешь попробовать?

— Не знаю… Может быть. Я обещал ей, что попробую.

— Антоний останется с нами, — с гордой уверенностью сказал Цезарион. — И ты можешь остаться.

— И твоя мать это допустит? Я — соперник ее сыновьям.

— Но ты ведь римлянин, и потому не можешь быть царем Египта.

— А в Риме нет царей, — кивнул Антилл, словно объяснил все. Возможно, в его воображении так и было. — Если я не смогу уговорить его, то останусь. Октавия хорошо к нам относится. Но слишком хорошо. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Цезарион. — Ты никогда не забываешь, как именно хорошо она к вам относится.

— Точно, — поддакнул Антилл. — И знаешь, что еще хуже? Она гладит меня по головке. И называет своим дорогим мальчиком.

Цезарион выразительно замолчал. Кивок Антилла был не менее выразительным и очень резким.

— А знаешь, что еще она делает? Я тебе расскажу…

Диона улыбнулась про себя. Конечно, надо бы велеть их обоих искупать и отправить под присмотр — но не сейчас. Им было слишком хорошо вдвоем.

27

Цезарион вернулся в Александрию рука об руку с Марком Антонием-младшим, другом и братом по духу, и дрались они не чаще и не более жестоко, чем можно ожидать от мальчиков, рожденных быть царевичами. Это явилось громадным облегчением для их родителей — по крайней мере для Клеопатры. Антилл не особенно усердно уговаривал отца вернуться в Рим — не более усердно, чем требовало связавшее его обещание.

В один из теплых солнечных дней, в разгаре весны, Диона отправилась во дворец поискать Луция Севилия. Примерно через полчаса она нашла его в зимнем саду царицы — в компании полосатой кошечки. Он сидел и читал книжку, а кошка дремала у его ног, мурлыча в островке теплых ласковых лучей. Оба казались беспечными и довольными.

Луций Севилий уже оправился от лихорадки, измотавшей его в Мидии. Он по-прежнему был худ и бледен, но лоб — когда Диона его целовала — оказался прохладным.

Он улыбнулся ей. В последнее время Луций Севилий делал это постоянно; и потому Диона словно летала на крыльях и чувствовала себя юной девушкой с мыслями легкими, как птичьи перья, а не умудренной жизнью женщиной. Возраст, положение, опыт — все это было пустым звуком, когда он смотрел на нее так, как сейчас, и глаза его говорили: на свете еще никогда не было женщин красивее и желаннее ее.

«Глупости!» — журила себя Диона. Но откуда было взяться благоразумию, когда Луций Севилий явно был ей в этом не помощник. Он сам отказывался быть благоразумным.

— Завтра, — сказал он, откладывая книгу.

Она села рядом на скамейку — но не касаясь его. Это было удовольствием, близким к боли: находиться так близко от любимого — и так далеко. Диона лелеяла сладость этого ощущения до замирания сердца и знала, что очень скоро, может быть, даже сейчас она преодолеет последние мучительные, до головокружения притягательные дюймы и коснется его руки.

И завтра, завтра ночью…

Диона сильно вздрогнула — и слегка покачнулась. Луций Севилий тут же заглянул ей в лицо, побелев от волнения.

— Тебе плохо? Голос был испуганным.

— Нет, — проговорила она. — Нет. Я…

Она умолкла. Любовь — это болезнь, как говорят поэты. Ее дыхание прерывалось; горло сжало спазмом; лицо посерело, потом побледнело, и взгляд затуманился. Биение сердца вдруг стало совсем еле слышным. Ею овладели страх, паника, ужас, мгновенная уверенность в том, что она не сможет… — все сразу. Она не стоит его. Она не умеет. Она не способна. Она не…

— Диона… — Этот голос она знала лучше всех на свете, но сейчас он вдруг показался совсем незнакомым. Акцент был странным, тембр другим. Он исходил откуда-то из глубины горла; и это была певучая звучность греческого или звонкая стремительность египетского. — Диона! Госпожа моя, любовь моя, нежный мой друг, не отвергай меня!

Эти слова не прозвучали патетично — хотя шли из самых глубин сердца, да и фраза была соответствующей, даже чуть цветистой. Но был в ней уловимый оттенок надменности, с которой рождаются все римляне — какими бы нежными они ни казались, и Диона сразу же напряглась и замкнулась в себе.

Но вскоре ее взгляд прояснился. Луций Севилий держал ее за руку. Его пожатие было якорем в зыбком море, связавшем Диону с миром реальности.

— Я чуть не струсила и не сбежала, — призналась она.

— Но ты ведь не трусиха.

— Нет.

Она снова вздрогнула, хотя солнце грело мягко и ласково.

— Теперь я знаю, как боятся Пана[54] — властелина диких пустынных мест. Паника ужаса, белая, как кость, красная, как кровь… Это почти красиво.

— Перестань, — попросил Луций Севилий. — Не мучай меня.

Она попыталась улыбнуться ему.

— Теперь ты видишь, что получишь, дорогой мой римлянин. Ты уверен, что этого хочешь?

— Я хочу тебя — всю без остатка, — сказал он без колебания. — И даже то, что может меня испугать.

— Ох, только не это! — воскликнула Диона.

Луций Севилий поднес ее пальцы к губам, поцеловал обе ладони и сжал их в руках.

— Все эти годы я знал, чего просил и прошу. Пойми, за столько лет я мог разглядеть тебя, понять и решить, что хочу только тебя: жрицу, женщину, голос богини, жену…

— Но я останусь прежней, Луций. Я принадлежу богине. Аполлоний не понимал этого. Он надеялся изменить меня: уменьшить, втиснуть в земную оболочку, вытеснить из нее богиню. Никому это не под силу. Даже тебе.

— А я и не буду пытаться, — твердо сказал он.

— Но все же ты боишься голоса богини, живущего во мне.

— Значит, мне придется научиться не бояться.

Диона покачала головой — но она не отвергала его.

— Я всем сердцем люблю тебя. Но можешь ли ты принять меня целиком — всю меня? Способен ли вообще мужчина на такое?

— Я попробую. И буду стараться.

Он был таким храбрым, потому что сказал то, что думал. И Диона вдруг поняла, что ей нет дела до того, что может случиться потом, даже если он пожалеет о сказанном — и о сделанном. Сейчас Луций Севилий сказал то, что думал. И этого достаточно.

Она наклонила голову. Завтра они произнесут слова клятвы. Завтра сбудется то, что началось еще в Тарсе.

28

— Ни к чему все это, — в который раз повторила Диона.

— Глупости, — отмахнулась Клеопатра — так она говорила с тех пор, как вытащила Диону из комнаты, где та отдыхала — правильнее сказать, пряталась. Остальные женщины — служанки, придворные дамы, жрицы, приятельницы царицы и подруги Дионы — смеялись, купая невесту. По обычаю, невесте обязательно следовало принять свадебную ванну; это означало прощание с девичеством, и все они должны были учить ее уму-разуму, готовить к тому, чтобы стать женщиной — благословляя мудростью веков и множества жизней, словно она снова была неопытной девушкой.

— Но зачем этот спектакль? — упрямо сопротивлялась Диона. — Я никак не могу понять. Каждый знает, что здесь не дом моего отца, а твой дворец. И дом, в который меня понесут, — мой собственный дом. Такая суета невероятно нелепа и смешна.

— Это свадьба, — терпеливо втолковывала Клеопатра. — Разве я не могу занять место твоих родителей, пока они отдыхают с миром в царстве Осириса, моего божественного супруга и брата? Разве у меня нет права вручить тебя мужчине, которого — кто об этом знает? — я выбрала для тебя? Нет, ты не думай, — добавила она уже другим тоном, — что я считаю тебя неспособной справиться самой. Но ты стоишь таких хлопот. И на тебя так приятно смотреть. Все просто лопаются от зависти.

На самом деле все хихикали, сыпали шуточками и тащили Диону из ванной, вытирая ее душистыми полотенцами; они массировали и умащали благовонными маслами каждую пядь ее тела. Когда она впервые выходила замуж, все было совсем не так. Нет, тогда тоже была настоящая свадебная ванна, а потом трапеза и все остальное — но она прошла через эти церемонии, как ягненок, отданный на заклание. А теперь она с трудом сдерживала нетерпение. Поскорее бы отделаться от этой кутерьмы! Ей хотелось, чтобы все прошло тихо и мирно, почти уединенно, если возможно, — но Клеопатра не хотела и слышать ни о чем подобном, да и Антоний шумно протестовал. Они жаждали надлежащей свадьбы — впрочем, чего еще ждать от монархов, привыкших к постоянным пирушкам и яркому блеску веселья?

Но все же Диона отметила про себя, что не так уж и неприятно находиться в центре праздничной суеты, когда все тебя ублажают и превращают в настоящую красавицу. Правда, говорили, что она и так красива — сама Диона никогда ничего подобного не думала и не чувствовала, даже глядя по утрам в зеркало. А почему она должна им верить? Ее лицо было просто ее лицом, ее тело — ее телом. А теперь они делали из них нечто приметное: греческую красоту для греческой свадьбы — и бурно жестикулировали, протестуя против скромности ее платья и утверждая, что она должна выходить замуж как египтянка — в самом невидимом наряде из газа.

— Нет, нет и нет, — безапелляционно заявила Клеопатра. — Скромность — лучшая приправа. Она заставляет мужчину мечтать.

Женщины вздохнули: замужние — умудренно; незамужние — беспечно, но немного боязливо. Дионе хотелось успокоить их — но ей самой было не по себе. Как боги на небесах назовут то, что она делает?

Выходит замуж за мужчину, как наверняка сказала бы Клеопатра, если бы Диона имела глупость спросить ее. Царица всегда называла вещи своими именами.

Выходит замуж за мужчину… Диона отогнала эту мысль, когда уже была одета. Ее волосы, расчесанные, умащенные благоуханной миррой, свободно падали на плечи, словно она была девушкой. Их заплетут потом, когда она — опять! — станет замужней женщиной.

Надо забыть прошлое. Она должна помнить только настоящее: этот ритуал и этого мужчину.

Клеопатра вместе с самой искусной из служанок ловко укрепила на голове Дионы невесомое, воздушное свадебное покрывало, оно было прозрачным, но все вокруг стало казаться ей немножко нереальным — как во сне; прохладная вуаль мягко касалась щек и рук. Сквозь шелк цвета пламени мир стал золотистым и алым — как огонь, как кровь. Как жар плоти.

Наконец все было готово. Очистившуюся душой и телом при помощи обрядов, умащенную благовонными маслами, тщательно одетую и закутанную в вуаль невесту повели на пир. Женщины с облегчением вздохнули — они потрудились на славу.

Залы дворца были залиты светом. Слышались музыка, пение высоких голосов, смех, возгласы и невнятный гул разговоров. Диона различила возбужденно-веселые раскаты голоса Антония, шушуканье придворных, и еще — словно физически ощутимое молчание. Диона знала, что нельзя услышать тишину, услышать, как молчит человек в шумной толпе, но сердце сразу подсказало ей: это — Луций Севилий, гаруспик, ее жених.

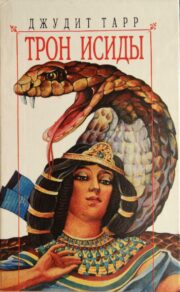

"Трон Исиды" отзывы

Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.