Победа! Наконец-то победа. Победа в Армении, отмщение за жизни, пожранные войной с Парфией, радость и ликование, ликование на всех просторах восточного мира.

По крайней мере, так хотелось думать Клеопатре и Антонию, ее супругу. Целый год он готовился к новой военной компании, а потом выступил: с меньшей помпой, чем в прошлый раз, но явно с большим успехом. На сей раз Антоний покорил Армению и захватил ее царя, царицу, их сыновей и все богатства вероломного царства. Конечно, это были не те несметные сокровища, какие принесла бы им победа над Атропатеной, но все же он буквально купался в золоте, приговаривая, что ничтожная капля парфянской крови скоро потечет рекой.

Но с этим можно было подождать — до нового сезона войны. А пока Антоний решил насладиться триумфом победы.

Он прибыл из Азии, как Дионис: в блеске славы, гоня перед собой своих царственных пленников, закованных в цепи из золота, которые были намного тяжелее, чем мог нести человек. Антоний ехал позади них на золотой колеснице, и тащили ее раззолоченные кони самой редкостной породы, какая только нашлась в конюшнях его величества армянского неудачника. Этих коней вырастили где-то в глубинах Азии. Их попоны горели, как золотые пластины, гривы слепили серебром; золотая сбруя была немыслимо щедро усыпана драгоценными камнями.

Клеопатра поджидала его, сгорая от нетерпения, на троне из золота, сама вся в золоте, и очень скоро глаз уже не мог выносить его блеска и искал отдохновения на тенях храма Исиды. Статуя богини вздымалась за спиной Клеопатры, разубранная, как и сама царица, — Исида в камне и Исида на земле, холодный мрамор и живая упругая плоть, богиня и женщина вместе в единый победоносный миг истории мира.

Антоний направил свою колесницу прямо в придел храма — золотые колеса прогромыхали по мощеному полу. Его пленники остановились перед Клеопатрой. Дети плакали, но молча, с бесстрастными лицами. Мать старалась, как могла, утешить их, но цепи тянули ее к земле и не давали обнять сыновей; полусогбенная, стоя напротив Клеопатры, она всем телом подалась к ним, пытаясь прижать их к себе, защитить от позора.

Царь Армении, хотя и бесславно свергнутый, стоял перед царицей Египта во весь рост. По обычаю ему полагалось склониться перед нею, упасть на колени, но он был слишком горд для этого.

Двое стражников царицы бросились к нему, чтобы силой принудить его покориться, но Клеопатра остановила их жестом поднятой руки.

— Не надо, — промолвила она. — Этот человек совсем недавно был царем. Не отнимайте у него гордость — это единственное, что у него осталось.

— Однажды, — сказал плененный царь, слишком холодно для жертвы, — тебя тоже поведут в золотых цепях — во время триумфа в Риме.

— Только не меня, — бросила Клеопатра. — Я лучше умру.

Она дала знак стражникам.

— Уведите! Держите его под стражей, но обращайтесь с ним хорошо. Накормите его, если он захочет. Помните, что этот человек — царской крови, и он был царем.

Клеопатра — царица и триумфатор — могла позволить себе такой широкий жест. Сейчас она была богаче, чем когда-либо раньше. Праздник, казалось, длился вечно — сплошная вакханалия, триумф Диониса. В самый его разгар толпы людей собрались под колоннами гимнасия, с трепетом благоговения взирая на лики божеств, сошедших с небес в земной оболочке. Золотые троны, инкрустированные серебром, возносились над толпой. Два самых высоких стояли бок о бок: на одном из них восседала живая Исида, а рядом — новый Дионис, живой Осирис, властелин и триумфатор на земле египетской. Чуть ниже, на тронах поменьше — но не менее подавляющих величием и роскошью, — сидели дети богов.

Голову Цезариона, старшего из них, царя Египта, венчали две короны: красная и белая. В руках он держал знаки божественной власти египетских фараонов — истоки их бессчетных династий терялись во мраке веков. Александр Гелиос тоже сжимал в руках знаки царского достоинства, но другого царства; он был одет в шаровары и обильно расшитую золотом парфянскую рубаху. А на голове его красовалась митра — высокая корона персидских царей, и стражниками его были армяне, совсем еще недавно охранявшие своего поверженного властелина. Голову сестры Александра, Клеопатры Селены, словно под стать его владычеству над Востоком, венчала корона Киренаики — земель, простиравшихся к западу от Египта; раньше половина их являлась провинцией Рима, а другая половина находилась под властью Крита. Теперь же Киренаику отдали ей — как детям простых смертных дают для забавы игрушки.

Младшему, Птолемею Филадельфу, чье имя было длиннее и больше, чем он сам, отошли царства Сирии и Малой Азии — земли, которые Антоний завоевал первыми, когда выступил походом из Македонии. Малыш был разодет, как царь Македонии: пурпурный плащ, широкополая шляпа, украшенная лентой диадемы; его стражниками были рослые дюжие македонские солдаты — такие некогда шли на Восток с самим великим Александром.

Клеопатра уже именовала себя царицей царей, а старшего сына — царем царей, господином и владыкой своих братьев и сестры. Он принял титул беспечно и нес его без труда. Куда больше значил для него — и для Рима — указ Антония, провозглашавший Цезариона законным и признанным сыном великого Цезаря. Это была пощечина Риму, и в первую очередь Октавиану — намеренная, точно рассчитанная и неслыханная по своей дерзости.

По мнению Цезариона, указ являлся всего лишь официальным признанием того, что и так все знали. Он мимоходом отметил это для себя, когда праздник завершился и можно было снова стать самим собой — сыном Клеопатры, братом и приятелем Антилла, любимцем Дионы с самого раннего детства. Пусть его называют царем царей — от него не убудет; мать правила очень успешно, и этот факт никак не задевал его самолюбия. Наоборот, Цезарион мог пока что быть таким же мальчишкой, как и все остальные: охотиться на птиц на болотах в окрестностях дома Дионы у озера Мареотис; скакать на золотисто-рыжем армянском жеребце рядом с Тимолеоном, у которого был нумидийский конь; сидеть вечерами в тени колоннады, подставив лицо легкому свежему ветерку, дувшему с озера. Уже месяц как спал летний зной, и после заката солнца воздух становился прохладным; но все же было еще тепло. Дул спокойный, приятный ветерок — подзывать птиц на озере было по-прежнему просто.

— Я — сын своего отца, — произнес Цезарион. — Теперь даже Рим должен признать это — как тогда, когда отец был жив.

— Но нас должен заботить не Рим, — возразил Тимолеон. — Не забывай об Октавиане.

Царь царей метнул в него мрачный взгляд. Тимолеон встретил его со спокойствием и безмятежностью, которым, казалось, научился у матери. На мгновение Цезариону показалось, что сейчас рядом с ним сидит именно она — если бы только Диона могла быть высоким молодым человеком в щегольской ярко-зеленой тунике, густо расшитой серебром — глаз римлянина явно бы не одобрил ее, и Тимолеону это было отлично известно. Луций Севилий не сомневался, что тот носит ее нарочно. Тимолеону пришлось по душе замужество матери, и Луций знал это, но привязанность к нему пасынка не могла перевесить удовольствия эпатировать публику.

Помолчав, Тимолеон, считавший себя достаточно здравомыслящим молодым человеком, несмотря на смехотворный наряд и венок из лилий, украшавший его кудри, сказал:

— Впрочем, пропади он пропадом! Октавиан в Риме захватил многое, принадлежащее Цезарю, зато у тебя есть его имя — и власть над миром, какая ему и не снилась. Цезарь никогда не был царем царей.

— В Риме плюют на царей. Монархи внушают римлянам отвращение, — вмешался Луций.

Он не должен был так говорить — эти слова вырвались под напором его собственных чувств, зревших день за днем, неделями, месяцами. Новая египетская родня удивленно уставилась на него — даже Диона, молча сидевшая поодаль на своем резном стуле, а выражение лица Цезариона не предвещало ничего хорошего — Луций всегда опасался людей с такими лицами. Старший сын царицы вовсе не разозлился, как могло показаться поначалу, он даже не выглядел удивленным.

— Так вот как ты обо мне думаешь?

— Нет, — сказал Луций, и вполне искренне. — Ты — сын Цезаря, я вижу его в тебе. Но ты еще и сын своей матери, и благодаря ей — царь.

— Вот ее-то ты и презираешь.

— Нет, — повторил Луций. — Я ею безмерно восхищаюсь. Но мне известно, какова она на самом деле. А Рим… Рим знает только восточную шлюху, исчадие ада, царицу Египта, соблазнившую великого римского императора, а потом и его друга, который возвысил сына Цезаря, объявив его царем.

— Я никогда не мог понять, почему Рим ненавидит царей, — подключился к беседе Тимолеон. — Потому, что ваши древние цари были бестолковыми? Или потому, что твой народ злораден и завистлив?

— И то и другое, — ответил Цезарион, прежде чем Луций успел раскрыть рот. — Римляне никогда не забывают ни малейшей обиды и всегда жаждут мести. Даже через сотни лет.

— Какая глупость! — заметил Тимолеон.

— Не менее глупо, — усмехнулся Цезарион, — ненавидеть парфян через три века после того, как их покорил Александр и сделал своими слугами.

— У меня нет к ним ненависти, — возразил Тимолеон. — Во мне самом течет персидская кровь.

— Рим ненавидит царей, — сказал Цезарион, — потому что ему поперек горла любой мужчина, берущий на себя смелость возвыситься над ним. Даже диктаторы правили не больше полугода. Марий, Сулла, Помпей, Цезарь — все они искали пути объяснить правоту своей власти или замаскировать ее под что-то иное, заморочить голову тем людям, кому это могло не понравиться. Слова, имена, титулы — дань вежливости и, в сущности, фикция. А мы называем себя тем, что есть на самом деле. Риму следует у нас поучиться — и научиться уважать нас. В противном случае он падет.

Луций вздрогнул, хотя было тепло.

— Итак, господин, ты проявил себя таким, как есть. И это — не по-римски.

Но Цезарион оставался спокойным — или не подал виду, что разозлился.

— Наполовину я эллин. А целиком — царь.

— Кем бы ты ни был, Рим никогда не признает тебя.

— Придется признать, — ответил царь царей без малейшего высокомерия: это был факт, простой и неопровержимый.

— Нет! — Луций заупрямился, сам не понимая почему — скорее всего, от безмерного, всепоглощающего отчаяния, неожиданно выплеснувшегося наружу. Он попытался смягчить свои слова. — Ну, хорошо, возможно, и признают: как чужеземного царя — но не своего властелина. Однако Антоний объявил себя владыкой Востока. Вот этого-то они никогда ему не простят.

— Римляне злобствуют потому, что мы — цивилизованный народ, а они всего лишь быть такими хотят, — вмешался Тимолеон. — Этого им никогда не вынести.

— Мы продолжим потом. — Луций резко встал. — Прошу меня простить. Я нездоров. Наверное, что-то съел…

— Наверное, ты что-то сказал, — поправила его Диона. В этом ее доме супруги бывали редко. Комната, в которой они сейчас находились, была больше, чем ее покои в Александрии — как, впрочем, и весь дом. Но он выглядел намного скромнее, потому что стоял у озера, далеко за городом, а тот, в Александрии, был выстроен по всем канонам.

— Да, — согласился он. — Я чуть было не нанес смертельное оскорбление его царскому величеству.

— А по-моему, уже нанес.

— По крайней мере, я не дал ему времени понять это. — Луций сел на стул и стал снимать сандалии. — Думаю, мне повезло, что с нами не было Антилла. Он сразу согласился бы со мной, и тогда не миновать драки — Цезарион не спустил бы ему.

— До чего же вы, римляне, упрямы и твердолобы, — сказала Диона. Ее маленькая странная кошечка бесшумно подошла, мягко ступая по коврам, потерлась о ее щеку и отправилась дальше — по своим делам. Рука Дионы поднялась к щеке, которой коснулась кошка, и застыла. Глаза ее потемнели, затуманились, словно она была в полудреме или ее посетили видения.

Но этой ночью богиня молчала. Диона вздохнула и сказала своим обычным голосом:

— Видимо, Антоний предполагал такое и потому удержал Антилла при себе; знакомство сына с насущными делами Рима — просто отговорки. Кстати, тебя не назовешь самым непроницаемым из мужчин.

— Но я и не такой несносный, как ты считаешь, — возразил Луций, явно шокированный.

— Иногда Антонию не нужно очевидных фактов, он и так все понимает. Особенно когда человек хочет что-то скрыть. И мне кажется, что за него видит Клеопатра. Уж она-то сущий стоглазый Аргус — как и подобает богине.

У Луция хватило ума не спорить. Из его груди вырвался сдавленный вздох.

— Итак, весь мир знает, что я думаю об этом «триумфе» в Александрии.

— Не весь, — улыбнулась Диона. — Антонию все ясно, по-моему. Он тоже римлянин — как бы ни старался быть греком.

— Будь Антоний истинным римлянином, он никогда не позволил бы себе вычурных манер и апломба восточных царей, и тем более не принял бы титул и не разрешил бы называть царями своих детей.

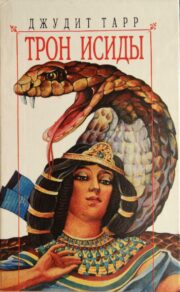

"Трон Исиды" отзывы

Отзывы читателей о книге "Трон Исиды". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон Исиды" друзьям в соцсетях.