– Останься и договаривай, проклятый! – закричал Мартино, подбегая к нищему и хватая его за одежду, внушавшую отвращение.

– Господин советник, я вижу, что прямодушие подвергает большим опасностям и что вы не совсем благосклонно поступите с тем, кто вам скажет правду.

– Даю тебе слово отпустить тебя и еще дать тебе луидор, если выскажешься скорее…

– Насчет того, что всегда хочется узнать? – подхватил нищий со злобной улыбкой.

– Речь идет о госпоже Мартино?

– Ничто не может сравняться с ее христианским милосердием; во всем Сент-Антуанском квартале раздаются благословения и благодарственные похвалы ей. Однако, несмотря на общую преданность, случается иногда услышать о лучших людях страшные вещи.

– А что это за вещи?

– Говорят, что, не удовлетворяясь спокойной и постоянной любовью молодого мужа, который всеми считается за олицетворение чести и благородства, она находит и тайные наслаждения.

– Негодяй! Как ты смеешь…

– Я только повторяю.

– И это коадъютор подсылает тебя?

– Господин коадъютор знает отвагу и предприимчивость госпожи Мартино, знает, что она связана дружескими отношениями с некоторыми знатными дамами двусмысленной репутации, знает он все это и в своей любви и преданности вам боится, чтобы не подействовал дурной пример на ту, которую прежде называли образцом добродетельной жены.

Советник вне себя от печали и отчаяния хотел схватить за горло бессовестного клеветника, но тот отступил от него и выставил обе руки перед его глазами. Эти руки были до того ужасны, покрыты язвами, струпьями и грязью, что вид их остановил несчастного мужа.

– Договаривай же, проклятый, договаривай!

– Извольте, если вам это угодно. Господин коадъютор советует вам получше присматривать за поведением прекрасного юноши, который с некоторого времени часто посещает вас.

– Какой это юноша?

– Господин Жан д’Эр.

– Жан д’Эр? Не может быть, это честнейший человек в мире.

– Этот лотарингский рыцарь – самая безнравственная душа, готовая на всякое бесчестье, – сказал нищий с сердечным сокрушением о чужих грехах. – На его совести лежит много тяжких грехов; надо опасаться, что он станет со временем развратнейшим вельможей при дворе, если только не последует вскоре заслуженная им казнь или не выгонят его.

– Но герцогиня Монпансье и его высочество герцог Орлеанский оказывают ему великое доверие.

– Это только доказывает, что его хитрость равняется его злобе.

– Нет, нет, это неправда; тебя не посылал коадъютор с этим поручением, и я не понимаю, что за цель…

– У господина кардинала нет другой цели, как только быть вам полезным. Кроме того, он дал заметить, что госпожа Мартино давным-давно…

– Кончай, змея, выпускай весь свой яд!

– …в самых лучших отношениях с герцогом Бофором.

– Давным-давно!..

Тут уж советник не вытерпел и, забыв все отвращение, которое внушала ему гнусная наружность нищего, бросился на него, но злобный вестник проворно отворил дверь и со всех ног бросился через все комнаты к выходу. Мартино догнал его на лестнице, но тут, при виде сбежавшихся слуг, он оправился и, вынув из кармана луидор, бросил его вслед бежавшему.

– Возьми, негодяй, ты забыл о вознаграждении, – закричал он.

Но нищий бежал без оглядки прямо за ворота и скоро исчез из вида.

«Денег не взял, – подумал советник, – нет, это не нищий».

В глубоком раздумье ушел он в свой кабинет. Взволнованный, терзаемый мучительными сомнениями, опустился в кресло перед конторкой, думая про себя, что переданная ему весть может быть основана на истине.

Долго сидел Мартино под гнетом невыносимой печали, погруженный в какую-то тяжелую дремоту. Он облокотился обеими руками на конторку, опустив на руки голову. Горячий поцелуй на руке вдруг пробудил его.

– Генриетта! – воскликнул он.

– Боже мой! Что с тобой, Арман? У тебя глаза полны слез!

Советник оглянулся и, увидев герцогиню Лонгвилль, вошедшую с его женой, хотел было встать и поклониться ей, но силы оставили его и голова его упала на руки.

– Любезнейший Мартино, – воскликнула герцогиня, подбегая к нему и ласково кладя руку на его плечо, – вы знаете, что я готова все сделать для вас.

– Ах! Герцогиня, ни вы и никто другой не может устранить причину моей горести, которая проникла в самые тайные изгибы моего сердца, подрылась под основание даже моей жизни…

– Боже мой! Что же такое случилось? Арман, говори же!

– Ах, герцогиня, я самый несчастный человек в мире! Она меня разлюбила!

– Я? Я разлюбила тебя? – воскликнула Генриетта и, схватив обеими руками его голову, покрыла ее поцелуями. – Я разлюбила тебя! Но кто же осмелился произнести такую ложь?

Мартино тряхнул головой, как бы прогоняя недобрые мысли, и, схватив руку жены, крепко пожал ее.

– Ты права! Это была ложь, и я совсем обезумел.

– О! Вы можете полностью доверять ей! – воскликнула герцогиня в великодушном порыве.

– Простите меня, герцогиня, что я сделал вас свидетельницею смешной сцены и моей глупой слабости.

– Мне простить вас? Ах! Господин Мартино, вы мне доставили счастье присутствовать при зрелище искренней любви чистых сердец, каковы ваши… О! Зачем Господь не дал и мне подобной участи? Зачем я не знаю таких чистых радостей? Два сердца, соединенные законным союзом и любящие друг друга глубокою, чистою любовью – о! Друзья мои, ведь это небо, это уголок рая открывается перед моими глазами.

Дверь отворилась, и вошел Гонтран-Жан д’Эр.

Мартино побледнел, и Генриетта, державшая его за руку, чувствовала, как его рука задрожала.

– А, понимаю, – прошептала она.

Советник выразительно пожал ей руку и с улыбкой подошел к молодому человеку.

– Очень рад видеть вас, друг мой, – сказал Мартино, делая ударение на последнем слове и протягивая ему руку с таким достоинством во взгляде и осанке, что Гонтран был поражен.

– Предупреждаю вас о прибытии ее высочества, – сказал он, покраснев, но дружески пожимая протянутую ему руку.

Почти вслед за тем вошла герцогиня Монпансье.

– Ах! Как я рада, что вы здесь, милая кузина, – сказала принцесса, обнимая герцогиню Лонгвилль. – Теперь наши дела пойдут скорее.

– Что такое? – спросил советник.

– Я знаю все о происшествии, поэтому-то вы и встретили меня здесь, – отвечала герцогиня Лонгвилль. – Я получила письмо от брата. Он указывает, какие меры принять для того, чтобы все партии, поклявшиеся погубить Мазарини, соединили свои усилия так, чтобы разом сокрушить общего врага. Дело доходит до шпаг и пушек, а в этой игре, как вам известно, у принца Кондэ нет равного.

– Мы овладели городом, и мой отец избрал герцога Бофора губернатором Парижа.

– Прекрасно, но опасность не в Париже, а в Орлеане.

– Как в Орлеане? – воскликнула принцесса.

– Орлеанцы преданы его высочеству, а кардинал Мазарини решил завладеть городом. Если Орлеан будет взят, то это произведет самое бедственное влияние на судьбу наших друзей, великих и малых.

– Мой отец поедет в Орлеан, – сказала принцесса утвердительно.

– Хорошо, но при этом необходимо, чтобы его сопровождало войско.

– А если его высочество станет колебаться по своей привычке?

– У нас готовы полки.

– Он не станет колебаться; на этот раз я ручаюсь за него.

– Но это еще не все: вы должны помочь нам уговорить господина Мартино.

– Что такое? – спросил он.

– Любезный Арман, – сказала советница, взяв его за руку, – парламент вынес приговор Мазарини – под страхом смертной казни оставить Францию. Но этого мало. Парламенту следует принять меры более действенные. Должно объявить кардинала мятежником и оценить его голову.

– Разумеется, парламент согласится, – подтвердил советник.

– Мы и не сомневаемся, но надо же кому-нибудь, за отсутствием Брусселя, взять на себя труд предложить это…

– Вот мы и рассчитываем на вас, – подхватила герцогиня Лонгвилль.

– Как! На меня?

– Вы представите все аргументы и произнесете красноречивое заключение.

– Но как же это можно?…

– Не только можно, но и должно.

– Вы ничего не понимаете! – воскликнул советник. – Я член верховного судилища, я друг законов, моя обязанность изучать науку права и верного суждения. Вам всем известно, что не мое дело вмешиваться в политику.

– Тем лучше.

– Я – фрондер и не скрываю того, что душевно радуюсь изгнанию Мазарини, который нанес много оскорблений достоинству судебного управления, насадив в самый центр его свою креатуру. Но из этого еще не следует, что я должен становиться во главе партии, как это сделал наш бедный Брус-сель.

– И не становитесь. Это слишком тяжелая обязанность для вас! – воскликнула хорошенькая советница, весело засмеявшись.

– Вы ошибаетесь, милая моя, – сказал муж. – Понуждаемый принудительными мерами, Бруссель сделался на минуту начальником оппозиции двору; но эта честь досталась ему только силой его ревностного желания защитить народ от новых налогов. Я же пришел бы в отчаяние, если бы меня, против моего желания, провозгласили начальником мятежа.

– Друг мой, вы это сделаете из любви ко мне, – сказала госпожа Мартино, взяв его за руку.

– Из дружеской преданности нам, – умоляли принцессы.

– Вы сами не захотите, чтобы всюду заговорили о том, что у советника Мартино недостало мужества для защиты законного дела. И это в то время, когда глаза целого Парижа обращены на него.

– Как это? И почему целого Парижа?

– Да, целого Парижа. На вас возлагают надежды, ваше имя провозглашается в толпах, вас призывают на парижских рынках.

– Господи! Да что же это такое?

– Сами видите, отступать теперь поздно.

– Бруссель тоже не мог отступить, а что из этого вышло?

– Его заключение в Бастилию? Но сейчас совсем другое дело: Парижем управляют его высочество герцог Орлеанский и герцог Бофор. Бастилия в наших руках.

– Вы этого хотите непременно?

– Ну, я так и знала, он наш! – сказала Генриетта, обнимая мужа.

– Генриетта, если ты видела меня до сих пор другом тишины, науки и уединения, так это потому, что все мои надежды и мысли покоились на тебе; заботы о других делах могли отвлечь меня от тебя.

– Это прекрасно, но вы сейчас же поедете в ратушу.

– Сегодня нет заседания.

– Парламент созван по случаю чрезвычайно важных обстоятельств, в настоящую минуту собрались уже все его члены, недостает только вас.

– О! Женщины! Женщины! – воскликнул Мартино, подняв руки к небу.

– Одевайтесь же, карета готова.

– Она все предвидела!

– Да не забудьте воткнуть в шляпу вот эту вещь, – сказала герцогиня Монпансье, всунув ему в руку пучок соломы, который вынула из шляпы Жана д’Эра, наполненной такими пучками.

– Это что такое?

– Это символ единения верных.

Советника провожали до ворот обе дамы, не переставая убеждать действовать энергично.

– Мне трудно только решиться, а раз взявшись за дело, я не знаю колебаний, – сказал он.

– Нам тоже надо отправляться, – заметила принцесса, – нельзя терять и минуты, если мы хотим содействовать решению парламента. Рынки поставлены на ноги, студенты спускаются с Сент-Женевьевской горы, Бофор ждет их на Гревской площади. Недостает только Сент-Антуанского предместья.

– Понимаю. И готова, – сказала Генриетта.

– Весь Париж должен быть с пучком соломы на головах. Все, кто может держать оружие, должны готовиться пойти навстречу войскам, которые Мазарини высылает против нас.

– В случае победы нашей стороны, что мы будем делать с Мазарини? – спросила Генриетта.

– Колесовать его на Гревской площади! – воскликнула принцесса восторженно.

Глава 7. Любовь болтлива, ненависть бдительна

В ту минуту, когда Мансо, закутавшись в плащ, в сопровождении толпы друзей спускался с крыльца ратуши, на Гревскую площадь въехала телега, нагруженная соломой.

– Смотрите-ка, друзья, – сказал Мансо, – тут соломы довольно, чтобы весь Париж нарядить. Вперед! Берите воз приступом.

Вмиг все снопы были схвачены и пошли по рукам: кто раздергивал, кто тормошил их.

Крики хозяина разграбленного воза возбуждали только общий смех. Да и Ренэ, узнав его, отошел в сторону и смеялся от души вместе с другими.

Мансо тоже узнал хозяина воза, не обращая внимания на его отчаянные крики, спешил дружески пожать ему руку.

– Здравствуй, Томас, – сказал он.

– Э! Да это никак ты, Жак? Разве ты не в Шарантоне?

– Сейчас оттуда и совершенно здоров, заверяю тебя.

– Тем лучше. Но признаюсь, лучше было бы еще посидеть в Шарантоне, чем помогать этим разбойникам разорять меня; ведь я заметил, что ты первым бросился разгружать мой воз.

– Справедливость требует, чтобы мазаринисты расплачивались за разбитые горшки. Будь ты с нами, не орать бы тебе теперь во все горло.

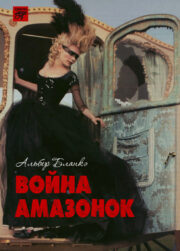

"Война амазонок" отзывы

Отзывы читателей о книге "Война амазонок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Война амазонок" друзьям в соцсетях.